ニュース&イベント NEWS & EVENTS

PICK UP

-

2023.09.05

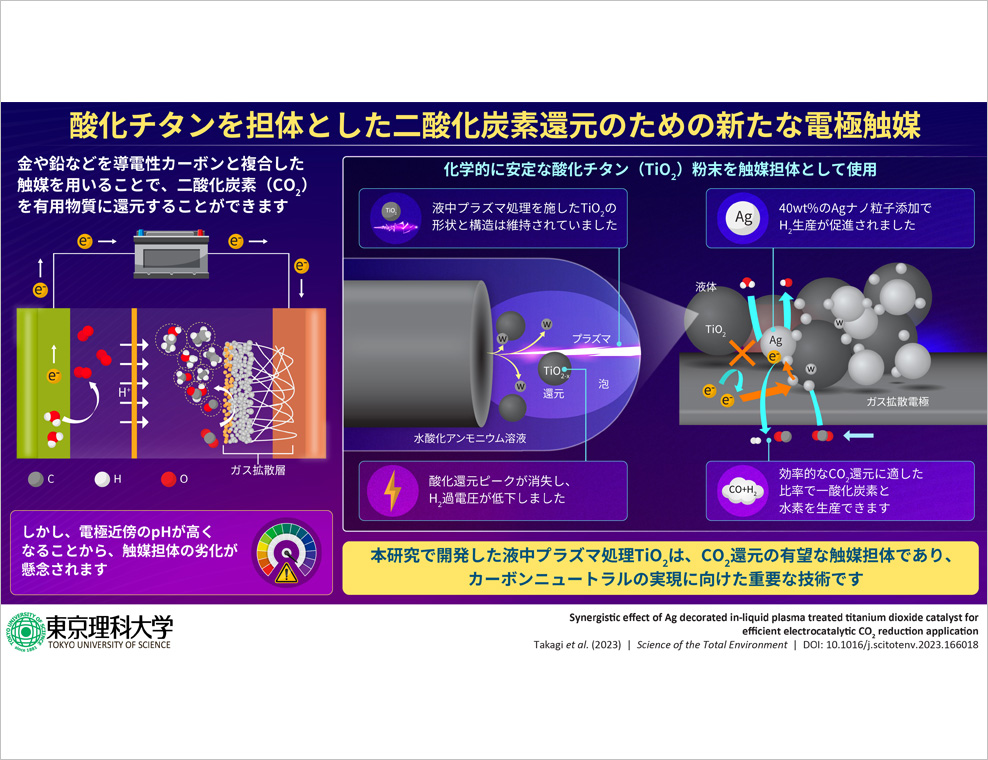

液中プラズマ処理で酸化チタンが二酸化炭素還元に良好な電極材料に

~液体燃料の出発物質である一酸化炭素と水素を好適な比率で生成に成功~研究の要旨とポイント カーボンニュートラル社会の実現に向け、二酸化炭素を還元して、多様な有用物質を製造する技術が注目されています。 本研究では、液中プラズマ処理を施した酸化チタンを担体として、Ag触媒を複合化した電極材料を開発し、二酸化炭素…

-

2023.05.29

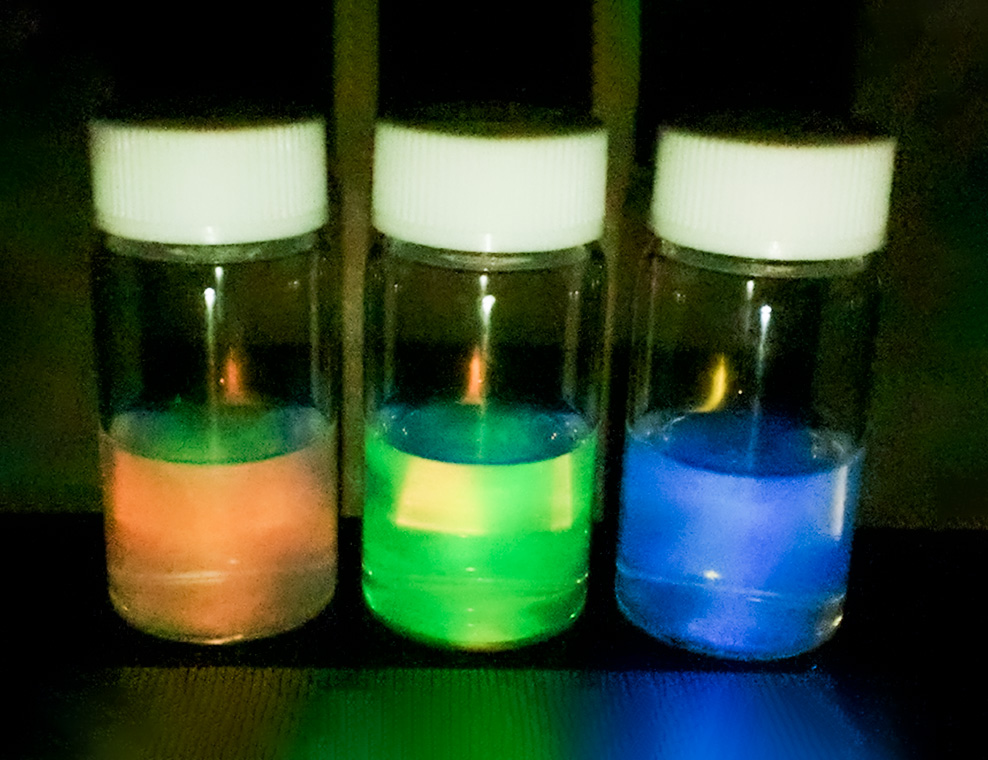

本学教員及び大学院生らの研究成果が『日刊工業新聞』に掲載

理学部第一部 応用化学科 古海 誓一教授及び理学研究科 化学専攻 修士課程1年 服部 美咲さんらの研究成果が第72回高分子学会年次大会 プレスリリースに選出され(1,321件中29件)、『日刊工業新聞』に掲載されました。 本研究では、食品や…

-

2023.04.20

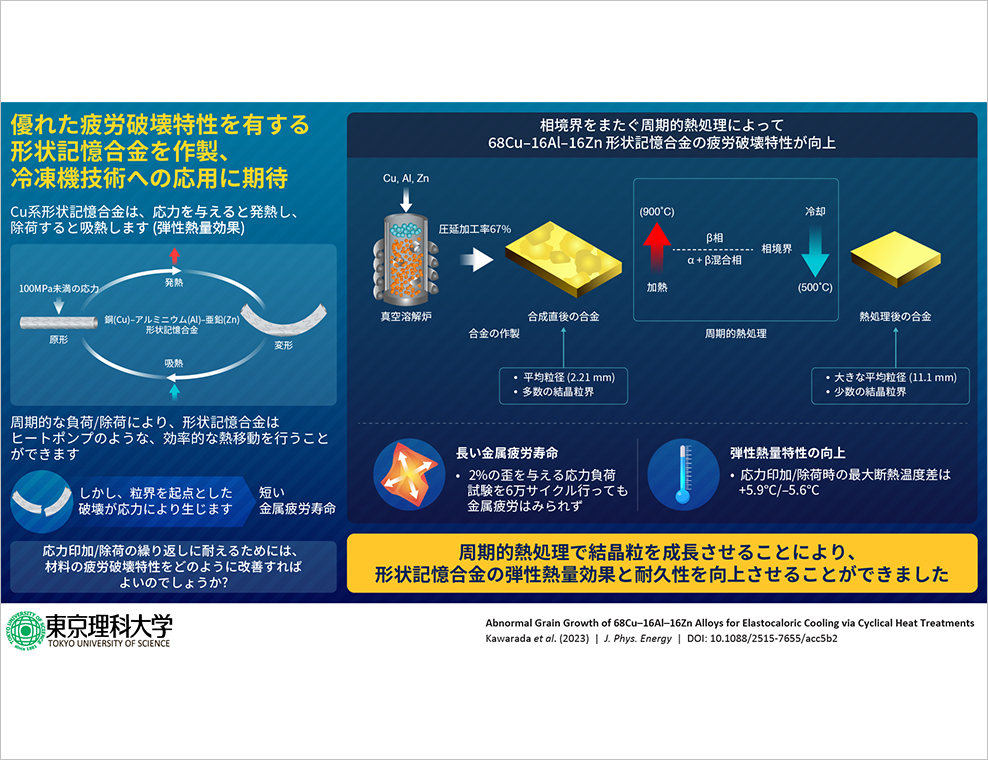

優れた弾性熱量効果と疲労破壊特性を示す合金を開発

~Cu系超弾性形状記憶合金の結晶粒の成長により合成~研究の要旨とポイント 圧延処理とサイクル型熱処理を最適化することにより、68Cu-16Al-16Zn合金中の結晶粒を成長させることに成功しました。 2%の歪を繰り返し与える応力負荷試験を6万サイクル実施しても金属疲労が見られず…

-

2022.06.16

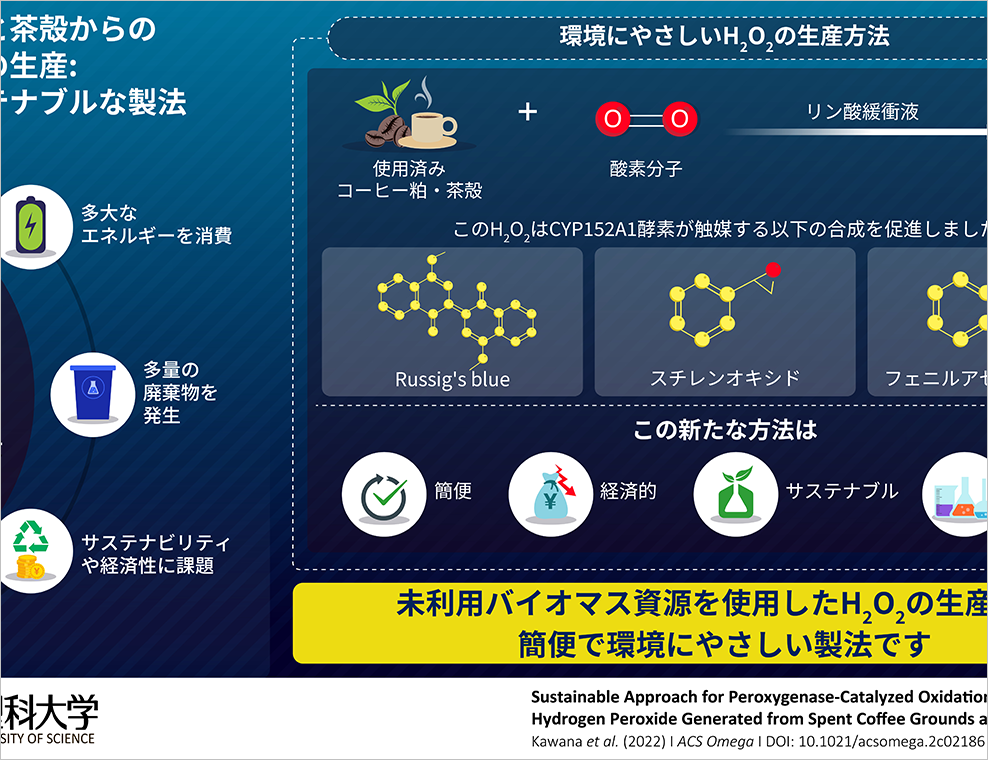

コーヒー粕と茶殻から過酸化水素を生産、さらにバイオプロセスへ応用

~未利用バイオマス資源を利用したサステナブルな物質生産を実現~研究の要旨とポイント コーヒーやお茶に豊富に含まれるポリフェノールは、酸素と反応すると過酸化水素を生成して、抗菌活性等を示すことが知られています。 本研究では、物質生産の観点から、この過酸化水素の生成に着目しました。未利用バイオマス資源であ…

-

2022.03.16

本学学生がアリゾナ州での「Space Camp at Biosphere 2 (SCB2)」に参加

本学学生がアリゾナ州での「Space Camp at Biosphere 2 (SCB2)」に参加しました。 本学 薬学部 薬学科3年 平嶺 和佳菜(ヒラミネワカナ)さんが、2022年2月13~18日に米国アリゾナ州のBiophere 2に…

-

2022.02.01

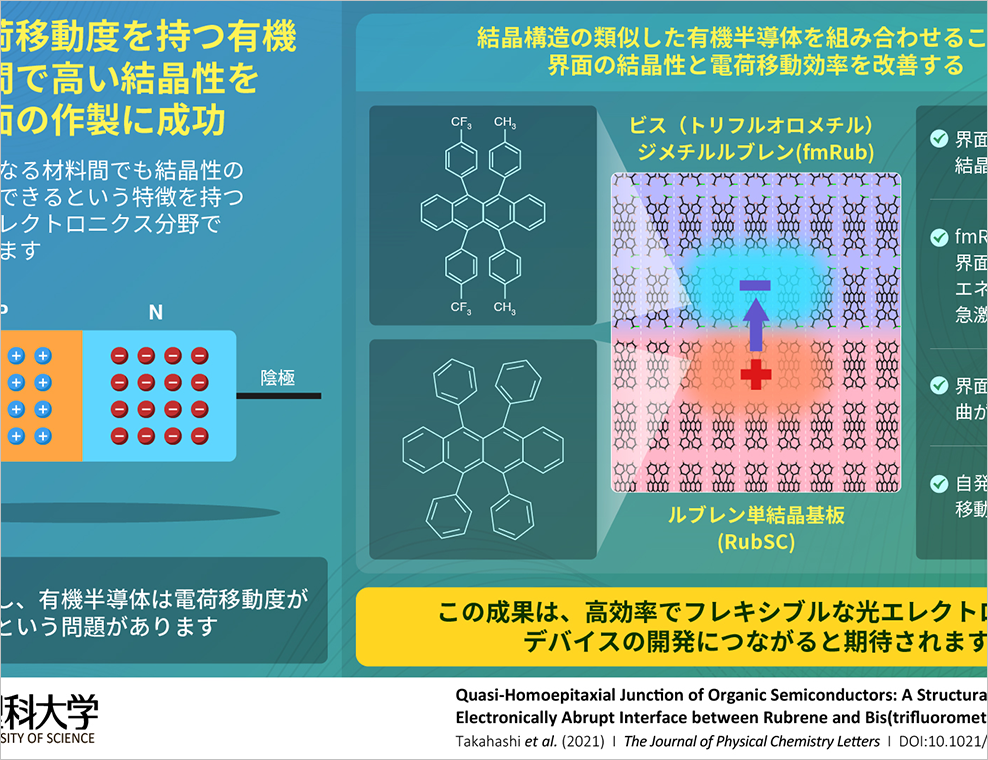

「準ホモエピタキシャル成長」による有機半導体の開発に成功

~有機太陽電池など高結晶性を有する有機半導体デバイス開発に寄与~「準ホモエピタキシャル成長」による有機半導体の開発に成功研究の要旨とポイント 有機半導体の単結晶基板上に、基盤とは異なる物質でありながら、結晶表面に沿った面の構造が類似した誘導体を「準ホモエピタキシャル成長」させることにより、二層間の結晶格子のずれが非常に小さい薄膜を作成することに成功しました。…

-

2021.12.03

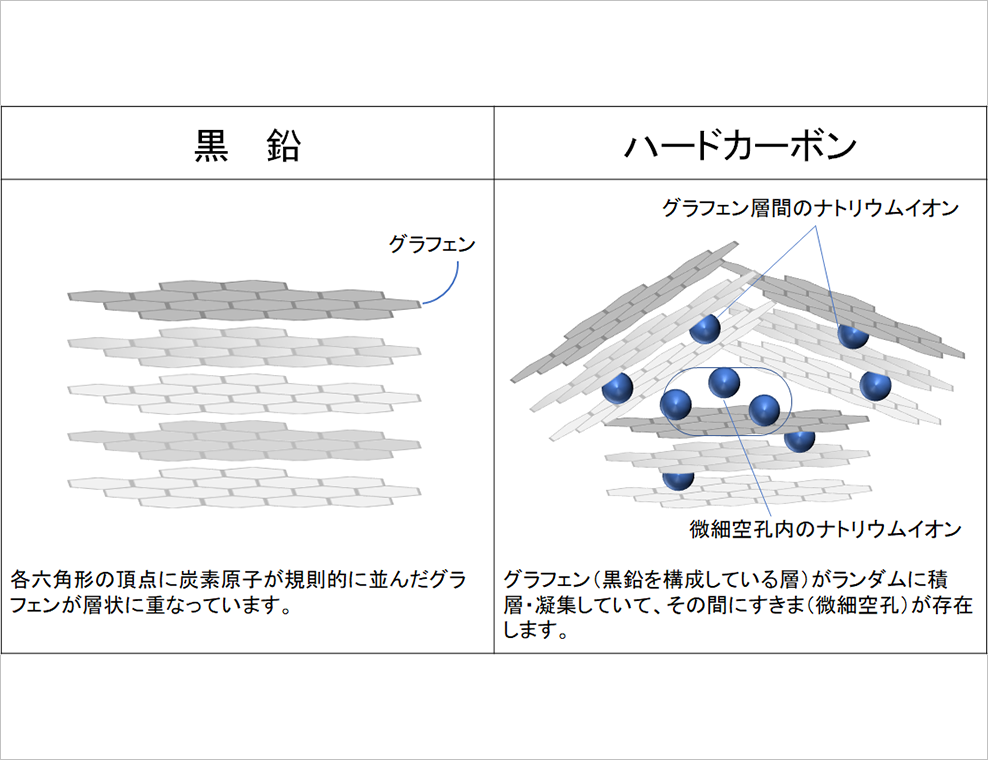

ナトリウムイオン電池の負極材料開発に光

-ハードカーボン中のナトリウムイオン拡散を観測-ハードカーボン中のナトリウムイオン拡散を観測一般財団法人総合科学研究機構 東京理科大学 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 J-PARCセンター 発表のポイント 従来手法では不明だったナトリウムイオンの拡散運動をミュオン素粒子で検出 新たなナトリウムイオン電池材料の実現へ…

-

2021.11.30

本学学生の「火星移住の可能性を探る実習」参加が『朝日新聞』に掲載

本学 薬学部 薬学科3年 平嶺 和佳菜(ヒラミネワカナ)さんの「火星移住の可能性を探る実習」活動が『朝日新聞』に掲載されました。 平嶺さんは、11月18、19日に鳥取砂丘で開かれた「火星移住の可能性を探る研究」の一環「砂漠環境実習」に参加し…

-

2021.11.30

【開催報告11/27】第9回「坊っちゃん講座」卵のふしぎ―その細胞培養技術としての先進性―

-

2021.11.19

【参加者募集12/18】第10回坊っちゃん講座 薬が創られ届くまで -脳発達障害の幹細胞研究を例に-

-

2021.11.19

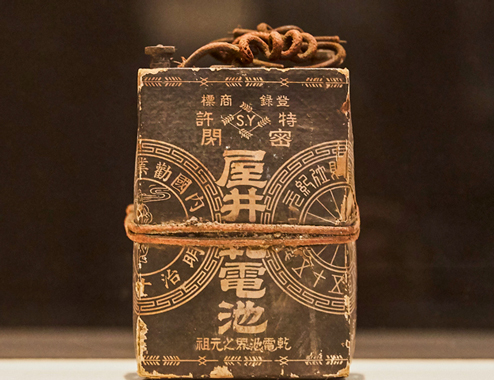

本学 近代科学資料館所蔵の「屋井乾電池」が毎日新聞で紹介

『毎日新聞』に本学 近代科学資料館所蔵の「屋井乾電池」が紹介されました。 「屋井乾電池」は、東京物理学校(東京理科大学 前身)で学んだ屋井先蔵が、1887年頃に世界に先駆けて発明した乾電池です。近代科学資料館に展示されており、見学可能です。…

-

2021.11.17

第2回科学技術コミュニケーションセミナー「科学を社会に伝える」(11/13・開催報告)

-

2021.10.27

【参加者募集11/27】第9回坊っちゃん講座「光を利用した環境浄化 ~地上から宇宙まで~」

-

2021.10.12

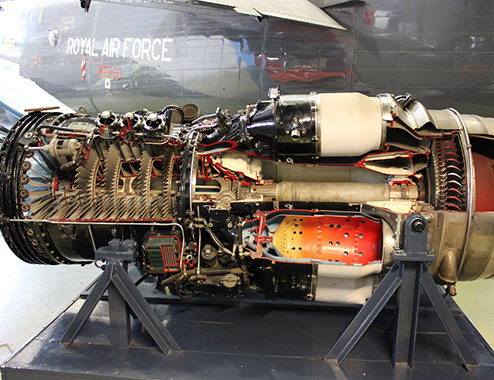

液滴の衝突から凝固までのプロセスを高精度で再現する手法の開発に成功

~デポジション現象を予測する上での普遍的なモデルの確立に有用~研究の要旨とポイント ジェットエンジンやガスタービン内部に火山灰などの粒子が流入し、燃焼器で融解した後タービンに付着するデポジション現象は、安全性や性能を大きく低下させてしまうため、その現象に対する理解を深める必要があります。 本研究では、…

-

2021.10.11

第1回科学技術コミュニケーションセミナー「科学を社会に伝える」(10/9・開催報告)