Department of Physics

理学研究科 物理学専攻

神楽坂キャンパス

-

物理学専攻の特徴1

物理学の研究対象は宇宙、地球、生物、固体、分子、原子、原子核、素粒子などと幅広い。

-

物理学専攻の特徴2

注目すべき先端的研究課題を部門を越えて履修する科目を配置し、他の研究科・専攻の授業科目の履修も可能。

-

物理学専攻の特徴3

「連携大学院方式」で国立および民間の先端的諸研究所とも提携。

カリキュラム CURRICULUM

研究指導・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■素粒子物理学

- ■凝縮系物理学

- ■量子情報物理学

- ■宇宙物理学

- ■地球物理学

- ■生物物理学

- 梅村 研究室(ナノバイオサイエンス)

- 加瀬 研究室(宇宙論,重力理論)

- 木村 研究室(惑星圏物理学,宇宙プラズマ物理学)

- 堺 研究室(可解模型,量子可積分系 )

- 坂田 研究室(低温物理,表面物理)

- サッドグローブ 研究室(ナノ領域の輸送実験)

- 佐中 研究室(光デバイス,光回路,光子統計)

- 鈴木 研究室(ハドロンを中心とする素粒子・原子核物理)

- 蔡 研究室(超伝導量子回路)

- 趙 研究室(半導体量子構造,ナノ材料とナノデバイス)

- 徳永 研究室(ナノスケール分光,光水素発生)

- 鞆 研究室(光合成科学)

- 長嶋 研究室(陽電子物理)

- 二国 研究室(超伝導物理)

- 西尾 研究室(極低温量子気体の理論)

- 松下 研究室(X線天文学)

- 佐藤研究室(地球惑星電磁気学)

- 目黒 研究室(量子ビーム,表面ナノ構造)

- 山本 研究室(量子輸送現象,エネルギー変換物質,ナノ物質科学)

- 連携大学院方式による研究室

- ■梅村 研究室

-

[専攻]生物物理学 [指導教員]梅村 和夫 教授 [キーワード]ナノバイオサイエンス

[テーマ例]❶ナノ材料が生物に与える影響を調べる ❷1個の細胞の挙動を調べる ❸DNAとナノカーボンの相互作用を調べる生物も自然界を構成する重要な物質・物体であり、物理学の研究対象として興味深いものです。近年、ナノテクノロジーの発展によって測定技術や加工技術が進歩し、生物を構成する細胞や分子を「ナノレベル」で「1個」ずつ扱うことが可能になってきました。本研究室では、走査プローブ顕微鏡、電子顕微鏡、蛍光顕微鏡、ラマン分光などの手法を用いて、生体分子や細胞を1個ずつ「視る、触る、加工する」研究を行っています。

- ■加瀬 研究室

-

[専攻]宇宙物理学 [指導教員]加瀬 竜太郎 講師 [キーワード]宇宙論,重力理論

[テーマ例]❶暗黒エネルギー ❷密度揺らぎの進化と宇宙の大規模構造 ❸ブラックホール・中性子星宇宙論・重力理論における未解決問題を最新の観測データを用いつつ理論的に解明することを目的としています。主に、現在の宇宙のおよそ7割を満たし宇宙を加速膨張させる未知の成分である暗黒エネルギーの起源の解明に取り組んでいます。更に2015年に初めて直接検出された重力波の観測データを用いた重力理論の検証に向け、一般相対論とそれを拡張した重力理論におけるブラックホールや中性子星の研究を行なっています。

- ■木村 研究室

-

[専攻]物理学 [指導教員]木村 智樹 准教授 [キーワード]惑星圏物理学,宇宙プラズマ物理学

[テーマ例]❶太陽系の氷でできた天体内部にある海洋の進化 ❷太陽系惑星のオーロラ観測による惑星の物質・エネルギー輸送の解明 ❸系外惑星のオーロラ観測による生命居住可能性の探査広い宇宙の中で、惑星と衛星が成す系は、生命を育む環境が発生する可能性が最も高いと考えられます。我々は、惑星−衛星系を生命環境として捉え、その構成要素である宇宙・大気・海洋・天体内部の物理過程を、実験、直接探査、遠隔観測、データ科学、理論を総動員して解明します。これにより「地球以外の天体に生命環境はあるのか?」「あるとしたらどのように発生し、維持されるのか?」という大きな問いに答えることを目指します。

- ■堺 研究室

-

[専攻]数理物理学、統計物理学 [指導教員]堺 和光 准教授 [キーワード]可解模型,量子可積分系

[テーマ例]❶共形場理論と確率過程 ❷(1+1)次元量子系の輸送特性 ❸量子ソリトン統計力学や場の量子論では、無限自由度の問題をどのように取り扱うかが本質的な問題となります。本研究室では、特に量子多体系にみられる非摂動的な量子効果がもたらす現象や、臨界現象にみられる普遍的な性質に対して、場の理論や可解模型などの解析的な方法を用いた研究を行っています。また、可解模型の背後に隠されている数理構造も探求しています。

- ■坂田 研究室

-

[専攻]量子物性物理学(実験) [指導教員]坂田 英明 教授 [キーワード]低温物理,表面物理

[テーマ例]❶超伝導体のトンネル分光測定 ❷超伝導体の磁束量子の観察 ❸極低温走査プローブ顕微鏡の開発本研究室では極低温で動作する走査トンネル顕微鏡という、実空間で原子一つ一つを見たり動かしたりすることができる装置を用いて、超伝導の研究を行っています。特に銅酸化物温超伝導体や鉄系超伝導体などの新奇な超伝導を示す物質群における電子の振る舞いの理解を目指しています。

- ■サッドグローブ 研究室

-

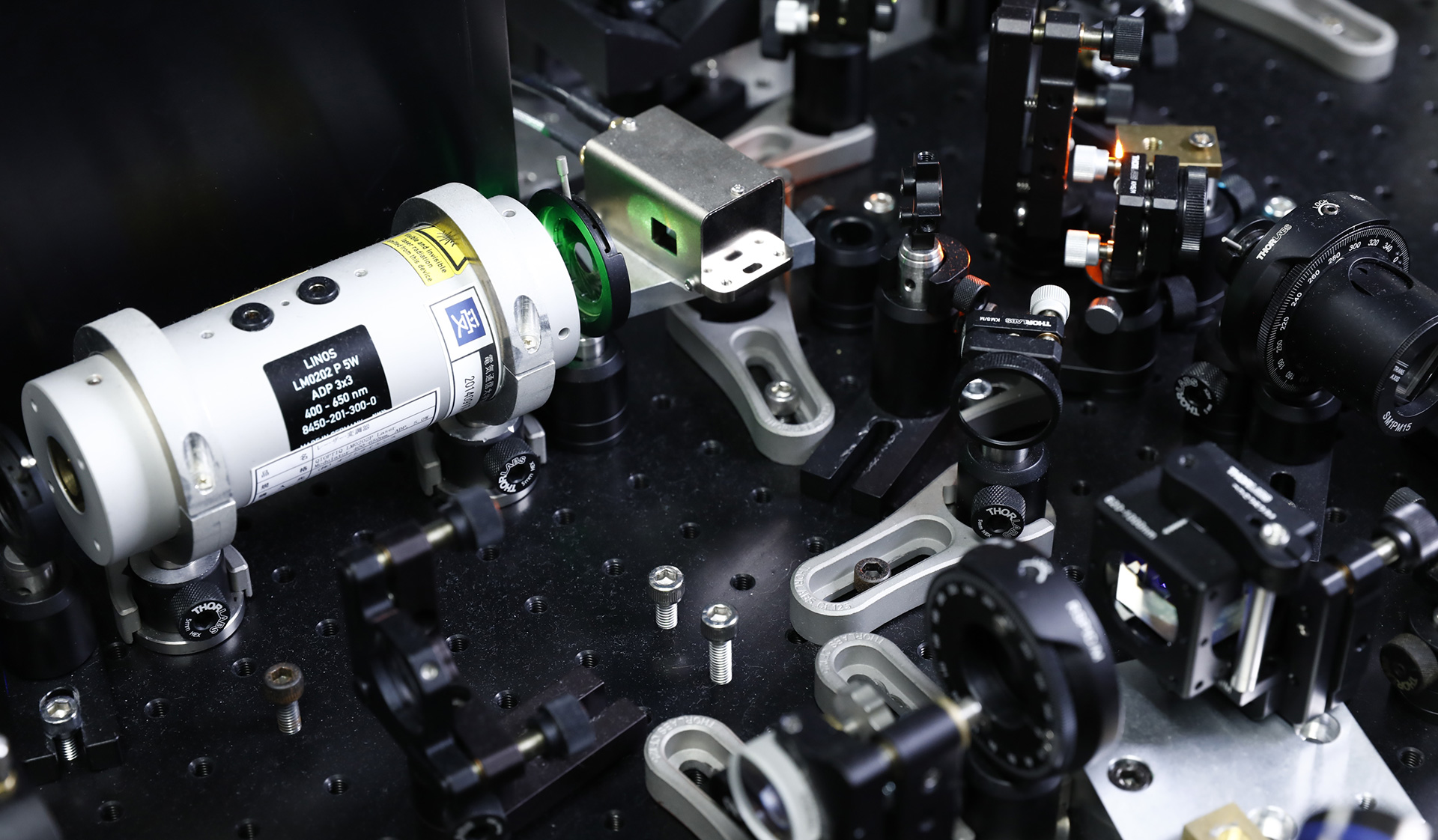

[専攻]物性実験 [指導教員]マーク・サッドグローブ 准教授 [キーワード]ナノ領域の輸送実験

[テーマ例]❶ナノ構造を用いる光の輸送 ❷導波路上粒子の輸送ナノスケール中の粒子輸送現象は基礎物理学ならびに日常生活に大きな影響を与えます。本研究室では、光と物質の相互作用の本質を理解し、ナノスケール中の粒子輸送現象を主に研究しています。光導波路を用いて光子、バイオ系ナノ粒子、原子の輸送を行います。基礎物理現象の理解、及び次世代技術開発も積極的に行います。

- ■佐中 研究室

-

[専攻]量子光学、量子情報科学(実験) [指導教員]佐中 薫 准教授 [キーワード]光デバイス,光回路,光子統計

[テーマ例]❶単一光子・量子もつれ光源 ❷光回路による光モード状態制御 ❸光子統計・量子干渉の実験近年、絶対に盗聴のできない「量子暗号」や、計算機能力の飛躍的な向上を可能とする「量子コンピュータ」に結び付く量子情報科学の研究が活発になっています。本研究室では、光の粒子である光子を使って、この量子情報科学の研究に取り組みます。線形光学・非線形光学の手法を駆使して、量子的な統計性を示す光子発生源の開発や、光のモードを操作する光回路の開発、また非線形結晶や光デバイスを利用した光子の量子状態制御を目指しています。

- ■鈴木 研究室

-

[専攻]理論物理学 [指導教員]鈴木 克彦 准教授 [キーワード]ハドロンを中心とする素粒子・原子核物理

[テーマ例]❶ハドロンのクォーク・グルーオン構造 ❷高温高密度下のクォーク物質の性質 ❸ゲージ・重力理論対応によるグルーオン力学物質の究極の構造や宇宙を支配する物理法則を明らかにするのが本研究室の目的です。ミクロの世界を記述する理論体系を標準模型といい、物質は基本粒子であるクォーク・レプトンと相互作用を伝えるゲージ粒子により構成されています。この理論を用いて極微の現象を予言したり、非常に温度や密度が高い状態、すなわち初期宇宙や天体現象などの理解を試みます。そうした研究の中から、実験事実の背後にある新しい物理を明らかにしています。

- ■蔡 研究室

-

[専攻]低温固体物理 [指導教員]]蔡 兆申 教授 [キーワード]超伝導量子回路

[テーマ例]❶量子計算 ❷量子光学 ❸量子シミュレーション本研究室では、微小なジョセフソン回路に現れる巨視的量子コヒーレンスの研究を行っています。この固体素子の超伝導巨視的量子状態を、量子コヒーレンスを保ったまま制御する事が可能です。量子コヒーレンスは量子力学の真髄であり、その研究は、新たな科学技術の可能性を秘めています。この回路はいわば人工原子であり、量子コンピュータの構成要素である量子ビットや、量子光学への応用が可能です。これらの応用も視野に入れ、研究を進めていきます。

- ■趙 研究室

-

[専攻]物性物理学 [指導教員]趙 新為 教授 [キーワード]半導体量子構造,ナノ材料とナノデバイス

[テーマ例]❶半導体発光デバイス ❷ナノ材料とナノ加工 ❸透明型太陽電池ナノサイズの半導体では、電子の波動性が顕著に現れます。本研究室ではナノ、発光、磁性と環境をキーワードに、シリコンをベースとしたナノサイズの光磁性半導体を創出し、新しい機能デバイス、例えば光磁気デバイスや新型LED、量子デバイスへの応用を研究しています。また、環境半導体の光触媒効果や新型太陽電池、グラフェンの作製と加工の研究も行っています。

- ■徳永 研究室

-

[専攻]物性実験 [指導教員]徳永 英司 教授 [キーワード]ナノスケール分光,光水素発生

[テーマ例]❶超解像顕微鏡・光熱分光 ❷半導体・分子結晶・分子会合体の励起子 ❸光合成、光水素発生光と物質の相互作用を分光学的に研究しています。例えば植物が緑なのは、白色光が植物中の電子と相互作用して青と赤の光が吸収されるからです。光は情報・エネルギー・運動量・計測手段として欠かせないものですが、その利用価値を生むのは光が物質と相互作用するからで、その基本的理解が不可欠です。本研究室では光合成物質を含む人工・天然の分子やナノ結晶の光学的性質を、色を観測する=吸収スペクトルを測定するだけでなく、新しい分光法(非線形分光やナノスケール分光)を開発して解明しています。

- ■鞆 研究室

-

[専攻]生物物理学 [指導教員]鞆 達也 教授 [キーワード]光合成科学

[テーマ例]❶光化学系複合体のエネルギー移動解析 ❷光化学系複合体の電子移動解析 ❸生体分子を用いた人工光合成素子の作製本研究室では、藻類などの光合成生物を用いて、光化学反応を担うタンパク質複合体の光エネルギー変換機構の解析やそれを用いた還元力の作製を生化学的方法・生物物理学的方法により研究しています。また、光合成生物の分子進化についても研究を行っています。

- ■長嶋 研究室

-

[専攻]原子物理学、物性物理学 [指導教員]長嶋 泰之 教授 [キーワード]陽電子物理

[テーマ例]❶ポジトロニウム負イオンの研究 ❷ポジトロニウムの研究 ❸陽電子消滅誘起イオン脱離の研究物質を構成する電子や陽子には反粒子が存在します。陽電子を用いた基礎研究を行っています。例えば、電子と陽電子の束縛状態であるポジトロニウムや、さらにもう一つの電子が束縛したポジトロニウム負イオンについて研究しています。また、固体表面で陽電子が対消滅したときにイオンが放出される現象についても研究を行っています。

- ■二国 研究室

-

[専攻]理論物理学 [指導教員]二国 徹郎 教授 [キーワード]極低温量子気体の理論

[テーマ例]❶ボース凝縮気体の超流動ダイナミクス ❷ 冷却フェルミ原子気体の超流動現象 ❸光格子中の冷却原子気体の量子相転移レーザー冷却などの技術を用いて、ルビジウムやナトリウムなどの中性原子の集団(中性原子気体)を1μK(絶対零度よりも百万分の1度だけ高い温度)以下まで冷やすことが可能になりました。このような極低温の世界では原子は普通の粒子としてではなく、量子力学的な波として振る舞います。数百万個の原子の集団が波として振る舞うと、ボース・アインシュタイン凝縮や超流動と呼ばれる現象が起こります。本研究室ではこのような冷却原子気体が示す巨視的な量子現象を理論的に研究しています。

- ■西尾 研究室

-

[専攻]低温物理学、物性物理学 [指導教員]西尾 太一郎 教授 [キーワード]超伝導物理

[テーマ例]❶新奇超伝導現象の研究 ❷磁束量子の研究 ❸新規超伝導体の探索多くの金属では極めて低い温度で電気抵抗がゼロになります。これは量子現象の一種で、超伝導と呼ばれています。本研究室では、超伝導を量子コンピュータなどに役立てるために、超伝導体を様々に加工または接合することによって現れる新しい超伝導現象の研究をしています。また、磁束量子の研究および高い温度で超伝導状態になるような新しい物質の探索などについても研究を行っています。

- ■松下 研究室

-

[専攻]宇宙物理学 [指導教員]松下 恭子 教授 [キーワード]X線天文学

[テーマ例]❶銀河、銀河団の暗黒物質の分布と宇宙の構造形成史 ❷銀河、銀河団の重元素量と宇宙の星形成史 ❸バリオンの熱史を探る宇宙の物質の大部分は、X線を用いてのみ観測することができます。X線観測により、われわれは、宇宙物理学の最も重要な問題である天体の形成史にまったく新しい手掛かりを得ることができます。本研究室では、物理学や統計学、天文学的知識を用いてデータからどのように結論を導くかを学び、実践します。

- ■佐藤 研究室

-

[専攻]物性物理学(実験) [指導教員]満田 節生 教授 [キーワード]磁性物理学,中性子散乱

[テーマ例]❶多重強秩序系における交差相関物性 ❷1次元量子スピン系における量子相転移現象 ❸磁気フラストレーション系の磁気相転移、ドメイン成長過程物質内のスピン(小さな磁石)が競合して、スピンの安定配置が定まらない(スピン)フラストレーションが生じる場合には、スピンの時空相関が複雑になり多彩な磁気相転移や興味深い基底状態が生じます。このような系は、しばしばスピン以外の自由度を引き込みながら、磁場や応力といった外場に対する高い応答性を示すため、機能性物質の宝庫といえます。われわれは、スピンフラストレーションを基軸とした物質の磁気的、誘電的な性質をマクロな物性測定と相補的に、量子ビーム実験の代表格である中性子散乱により調べています。

- ■目黒 研究室

-

[専攻]表面物理学 [指導教員]目黒 多加志 教授 [キーワード]量子ビーム,表面ナノ構造

[テーマ例]❶NEA表面活性化機構解明、および高効率、長寿命電子線源への応用 ❷超高真空STMを用いたNEA表面の構造解析と活性電子放出サイトの同定 ❸新しい電子放出源の提案光やイオン、電子等の量子ビームを物質表面に照射し励起を行うと、熱平衡過程では起こりえない多様な現象が誘起されます。本研究室では、量子ビームと表面の相互作用の物理およびそれらを利用した機能性表面創製の研究を行っています。主として負の電子親和力を有する表面における電子放出過程、新規ナノスケール電子線源開発、および機能表面のリアルタイム観察技術の開発を行っています。

- ■山本 研究室

-

[専攻]物性理論 [指導教員]山本 貴博 教授 [キーワード]物性理論,計算物質科学,データサイエンス

[テーマ例]❶⾮⼀様物質の物性解明と新機能発現 ❷熱エネルギーハーベスティングの物理 ❸物質表⾯での⽔のミクロな構造と物性私たちの研究室では、様々な物質の巨視的(マクロな)性質を理論物理学の手法や計算機シミュレーションに加え、深層学習や機械学習などのデータ駆動型のアプローチを駆使して微視的(ミクロな)観点から解き明かし、各々の物質が示す多彩な物性現象の背後に隠れた普遍性や法則性を探究しています。また、これらの研究を通して得られた知見に基づいて、私たちの生活をより豊かで快適なものにする新機能性材料や高性能デバイスの理論設計を行い、その実現を目指しています。

| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |

|---|---|---|---|

| 凝縮系物理学 | 客員教授 | 荻野 拓 | 無機固体化学 (物質・材料研究機構) |

| ※教授 | 西尾 太一郎 | ||

| 客員教授 | 池田 伸一 | 材料科学 (産業技術総合研究所) |

|

| ※教授 | 西尾 太一郎 | ||

| 客員教授 | 高野 義彦 | 超伝導物理 (物質・材料研究機構) |

|

| ※教授 | 西尾 太一郎 | ||

| 客員教授 | 永崎 洋 | 超伝導物理 (産業技術総合研究所) |

|

| ※教授 | 西尾 太一郎 | ||

| 量子情報物理学 | 客員教授 | 樽茶 清悟 | 量子情報エレクトロニクス (理化学研究所) |

| ※教授 | 徳永 英司 | ||

| 客員教授 | 川上 恵里加 | 量子情報科学 (理化学研究所) |

|

| ※教授 | 吉原 文樹 | ||

| 応用物理学 | 客員教授 | 和田 智之 | フォトニクス (理化学研究所) |

| ※教授 | 徳永 英司 | ||

| 客員教授 | 齊藤 志郎 | 量子情報物理 (NTT物性科学基礎研究所) |

|

| ※教授 | 吉原 文樹 | ||

| 客員教授 | 清水 貴央 | 有機EL (NHK放送技術研究所) |

|

| ※教授 | 徳永 英司 | ||

| 宇宙物理学 | 客員教授 | 玉川 徹 | X線・γ線天文学 (理化学研究所) |

| ※教授 | 松下 恭子 | ||

| 客員准教授 | 田中 孝治 | 宇宙エネルギー工学 (JAXA宇宙科学研究所) |

|

| ※教授 | 松下 恭子 | ||

| 客員准教授 | 太刀川 純孝 | 熱工学 (JAXA宇宙科学研究所) |

|

| ※教授 | 徳永 英司 | ||

| 客員准教授 | 村上 豪 | 地球惑星物理学 (JAXA宇宙科学研究所) |

|

| ※准教授 | 木村 智樹 | ||

※は副指導教員を表す。