Department of Applied Physics

-

応用物理学科の特徴1

体系的な学習で

応用能力を養成1~2年次は、物理学を実社会に応用するための土台となる力学・電磁気学・熱力学・統計力学・量子力学などの物理系基礎科目を履修。その後に固体物理やエネルギー変換科学、情報理論・コンピュータといった専門科目を幅広く学び、応用能力を養成していきます。

-

応用物理学科の特徴2

3系統の研究室が

有機的に連携本学科では、実践力を身につけるための実験・演習・コンピュータ関連科目も豊富に開講しています。そして、「量子物理系」「数理・統計物理系」「先端デバイス物理系」の3系統の研究室が連携しながら、最先端の教育・研究を展開しています。

-

応用物理学科の特徴3

社会の各方面で

活躍する卒業生卒業後、多くの学生は製造業部門や情報産業に就職し、研究・開発に従事しています。その他、公務員、金融・保険業、教育出版、サービス業など、活躍の場は様々です。また、より高度な研究・開発を目指して、半数以上の学生が大学院に進学します。

基礎情報・資格 BASIC INFORMATION & CERTIFICATION

| キャンパス | 取得学位 | 在籍学生総数 | 目指せる資格 |

|---|---|---|---|

| 葛飾キャンパス | 学士(理学) |

254名 男子 85%/女子 15% ※2024年5月1日現在 |

ー |

物理的手法で「脳」にアプローチ

感情の秘密を解き明かす

荒木研究室 4年 鈴木 瑞穂

埼玉県・県立浦和第一女子高等学校出身

「人の感情」は個人差が大きく、そのメカニズムは解明されていません。感情と脳の関係に興味を持っていた私は、物理的な側面から脳科学にアプローチする荒木研究室を選びました。被験者の頭皮に電極を装着して心理学実験を行い、発生した脳波を計測。電気信号という物理的な特徴によって「感情」を解き明かしたいと考えています。人を対象とする研究は貴重な経験ですし、私自身のコミュニケーション能力も高まっていると感じます。

- 印象的な授業は?

-

熱力学

毎週提出のレポートや、中間試験に向けた勉強は、決して楽なものではありませんでした。でも先生の明快な説明もあって、教わったことをより深く理解できていること、着実に自分の力として身に付いていることを実感することができました。

- 2年次の時間割(前期)って?

-

月 火 水 木 金 土 1 物理学実験A 教育学序説 2 電磁気学2 情報理論A 統計力学A 熱力学 3 B英語1a 統計力学

演習A力学2 解析学A 量子力学1A 4 B英語2a 倫理学 5 生命科学1 講義実験A 6 複数の授業のレポートを並行して進めるなど、まさに精一杯過ごした1週間。あっという間に過ぎていきました。どの授業も難しかったからこそ、レポートで自分の理解度を整理できました。

※内容は取材当時のものです。

- ■荒木 研究室

-

[専攻]複雑系科学 [指導教員]荒木 修 教授 [キーワード]脳神経科学

[テーマ例]❶記憶の神経メカニズム ❷視覚認知のゆらぎに影響を与える要因(だまし絵のようなもの) ❸あいまいな視覚情報から認知を導きだす脳情報処理我々は、どのようにして日常の出来事を記憶したり、写真に写った物を理解しているのでし ょう。このような脳の謎に対して、私たちは2つの視点から研究を行っています。1つ目は 脳を真似る方法です。実際と同様の動きをする神経細胞の数式モデルをプログラムし、コン ピュータ上でシミュレーションするのです。この方法で細胞間の相互作用から創発する情報 処理の働きが分かります。2つ目は、ヒトを対象とする心理実験を行い、写真を理解したり 記憶するときに脳内で実際に起こっている神経活動について、脳波を計測して分析します。

- ■伊藤 研究室

-

[専攻]磁性物理学 [指導教員]伊藤 哲明 教授 [キーワード]磁性の観点からの物質の電子状態研究

[テーマ例]❶有機物質磁性体における特異電子スピン状態の研究 ❷特異電子スピン状態近傍で生じる新奇超伝導の研究 ❸重元素を含む反転対称の破れた無機物質における電流物質の性質を決める主役は、物質中の電子です。電子は、電荷を持つだけでなく、ミクロな 磁石としての性質(電子スピン)も持っています。世の中には、金属・絶縁体・超伝導体・磁性 体等、さまざまな物質がありますが、これらの違いを理解し、新たな機能性物質を開発する ためには、物質中においてこの電子スピンがどのように振る舞っているかを調べることが重 要です。本研究室では「核磁気共鳴」という実験手法を中心にして、有機物から無機物まで、 さまざまな物質中の電子スピン状態の解明に取り組みます。

- ■岡村・飯島 研究室

-

[専攻]情報・エネルギー素子科学 [指導教員]岡村 総一郎 教授、飯島 高志 教授 [キーワード]機能デバイス

[テーマ例]❶ナノレベルの形状制御によるメタマテリアルの創成 ❷量子アニーリングとその応用に関する研究 ❸ゆらぎの理論と制御に基づく新しい情報理論・学習システムの構築スイッチング可能な2つの安定状態を持つ強誘電体は、不揮発性メモリーに応用されていま す。また、力学エネルギーと電気エネルギーの変換を可能とする圧電体は、振動センサーや 発電素子に利用されています。本研究室では、そういった機能材料の解析や形状制御をナノ レベルで行うことで、デバイスの更なる高性能化・高信頼性化に取り組むとともに、統計力 学を中心とする物理理論との融合により、自己学習や判断を可能とする新しいインテリジェ ントシステムの構築を目指します。

- ■木下 研究室

-

[専攻]半導体デバイス [指導教員]木下 健太郎 准教授 [キーワード]機能性酸化物、特にメモリ機能を持つ材料及びデバイスの研究開発

[テーマ例]❶抵抗変化型メモリ ❷固液融合デバイス ❸次世代拡散デバイスの性能評価手法の確立私たちはパソコンやスマートフォンを始め、身の回りのあらゆる機器を通じて常に情報に囲 まれながら生活しています。情報を電子データとして記憶し、高速で処理する重要な役割を 担うのがメモリ素子です。加速度的に情報量が増え続ける現代社会を支えるため、メモリ素 子の超高性能・高密度化への要求は高まるばかりです。本研究室では、物理学の知識を武器 に、人類の叡智を共有し、後世に残すため、日々この課題に挑んでいます。

- ■齋藤 研究室

-

[専攻]物質の物理学 [指導教員]齋藤 智彦 教授 [キーワード]機能性酸化物の中の電子の物理学

[テーマ例]❶熱電材料、触媒、電池電極となるCo酸化物および関連物質の電子状態と磁性の研究 ❷超巨大磁気抵抗を示すMn酸化物の電子状態の研究 ❸「はやぶさ」等の宇宙探査機に搭載するための、放射率可変放熱素子用材料の研究開発周期表上のTi-Cuは遷移金属と呼ばれ、不思議でかつ応用上も重要な性質を示します。例 えばTi酸化物はビル外壁等での光触媒、Co酸化物はスマホ等の電池の電極材料です。この ような性質(物性)は物質中の電子の運動で決定されます。本研究室では、光電効果によって 物質中の電子を直接取り出す「光電子分光法」という実験法を用い、遷移金属酸化物中の電 子の振る舞い(電子状態)を解明する基礎物理学的研究と、その結果を応用に発展させるため の機能性物質のデザインの研究に取り組んでいます。

- ■住野 研究室

-

[専攻]ソフトマター物理学 [指導教員]住野 豊 准教授 [キーワード]自己組織化,生命現象

[テーマ例]❶自発運動する物理化学系 ❷粘弾性体の示す界面現象 ❸アクティブマターの秩序形成ソフトマターとはμm程度の構造を持つ柔らかな材料です。このような系は外部の変化にゆ っくりと応答するため、非平衡状態が容易に生じます。非平衡の状態では外部からの命令が なくともリズムやパターンが自己組織的に生まれることが知られています。われわれはソフ トマターに見られる非平衡現象を主な対象とし、自己組織化現象を理解・応用することを目 指しています。さらに同じく柔らかく非平衡な条件を持つ生命現象の物理的側面を理解する ことを目指しています。

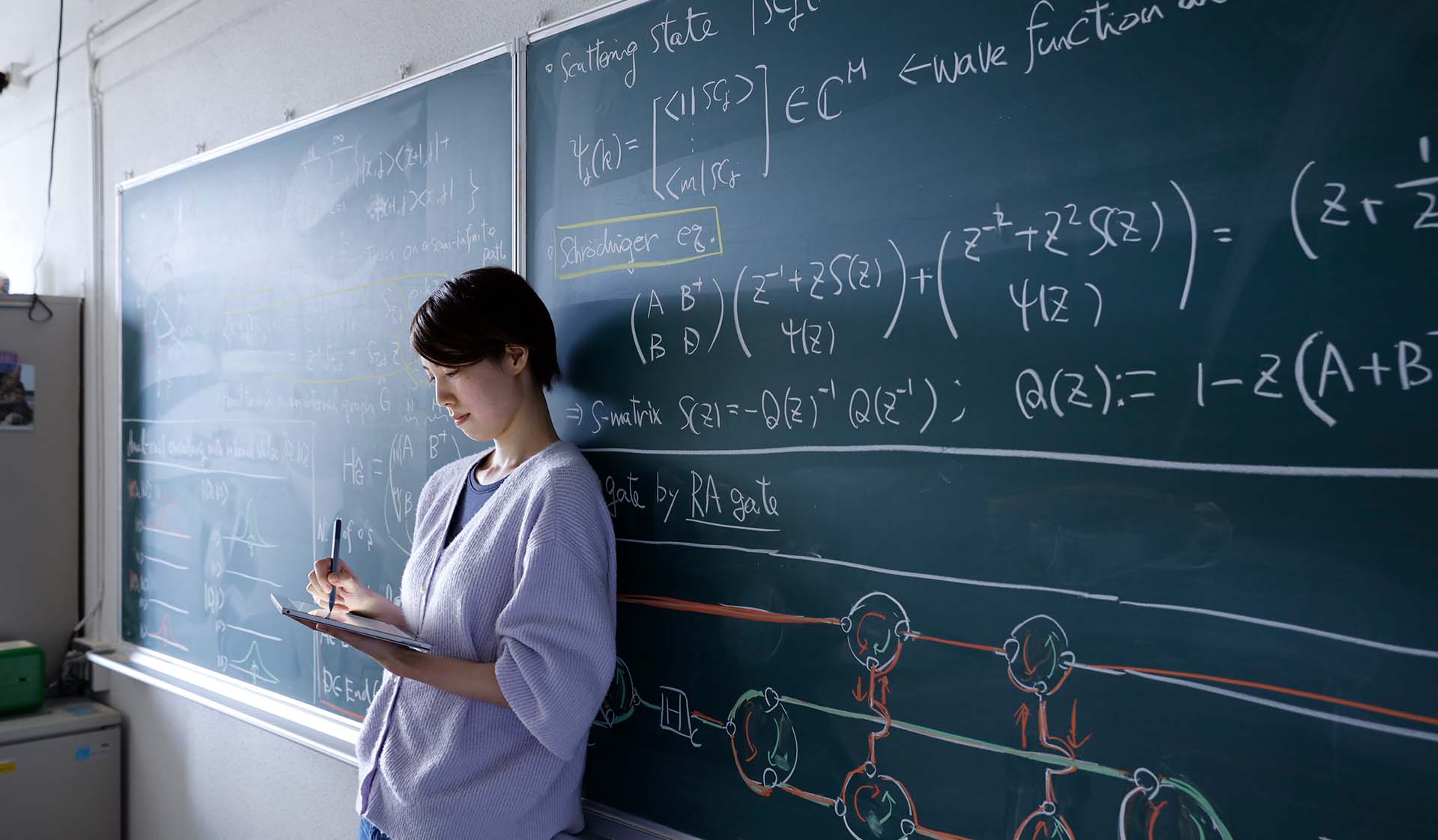

- ■遠山 研究室

-

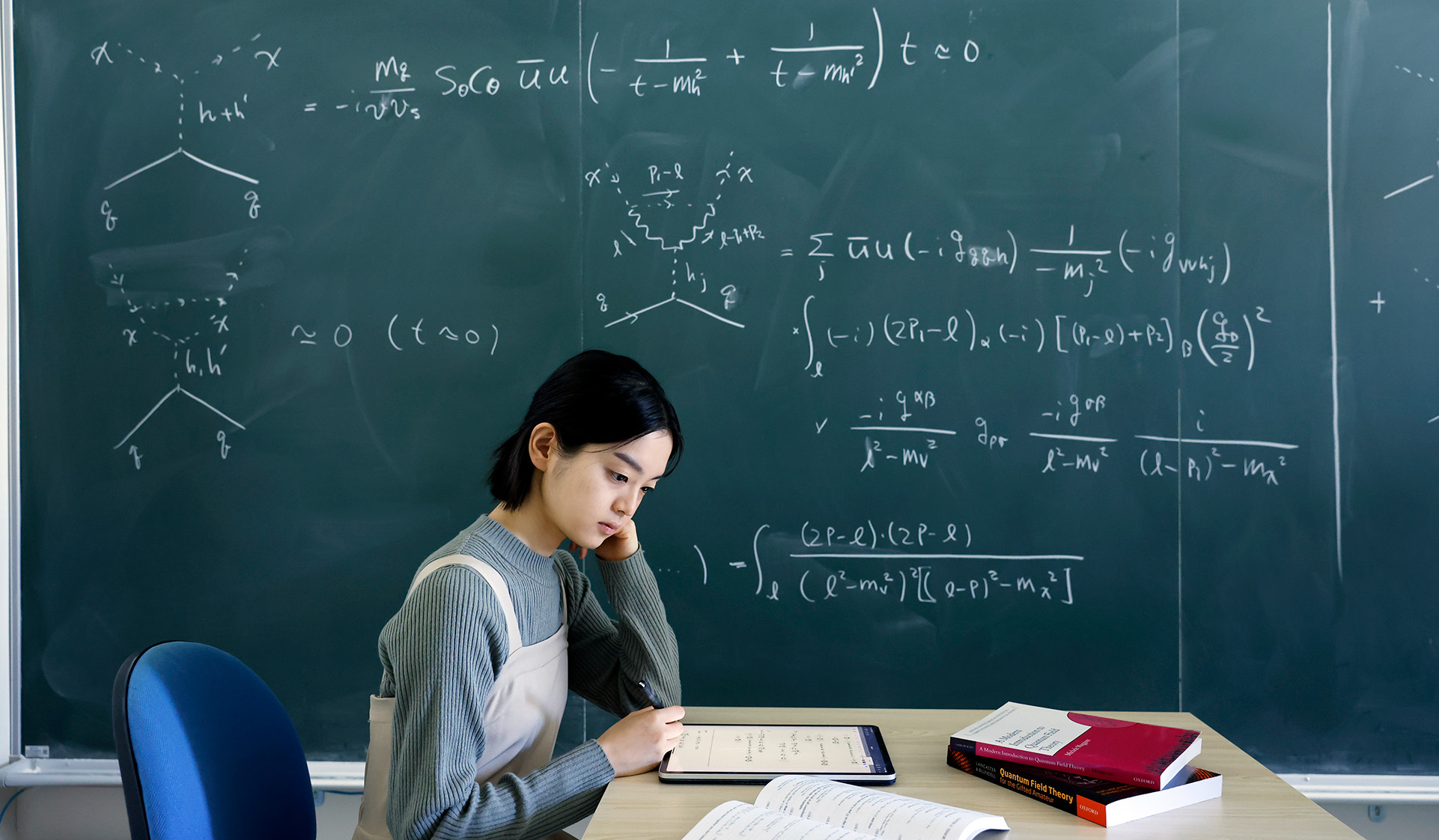

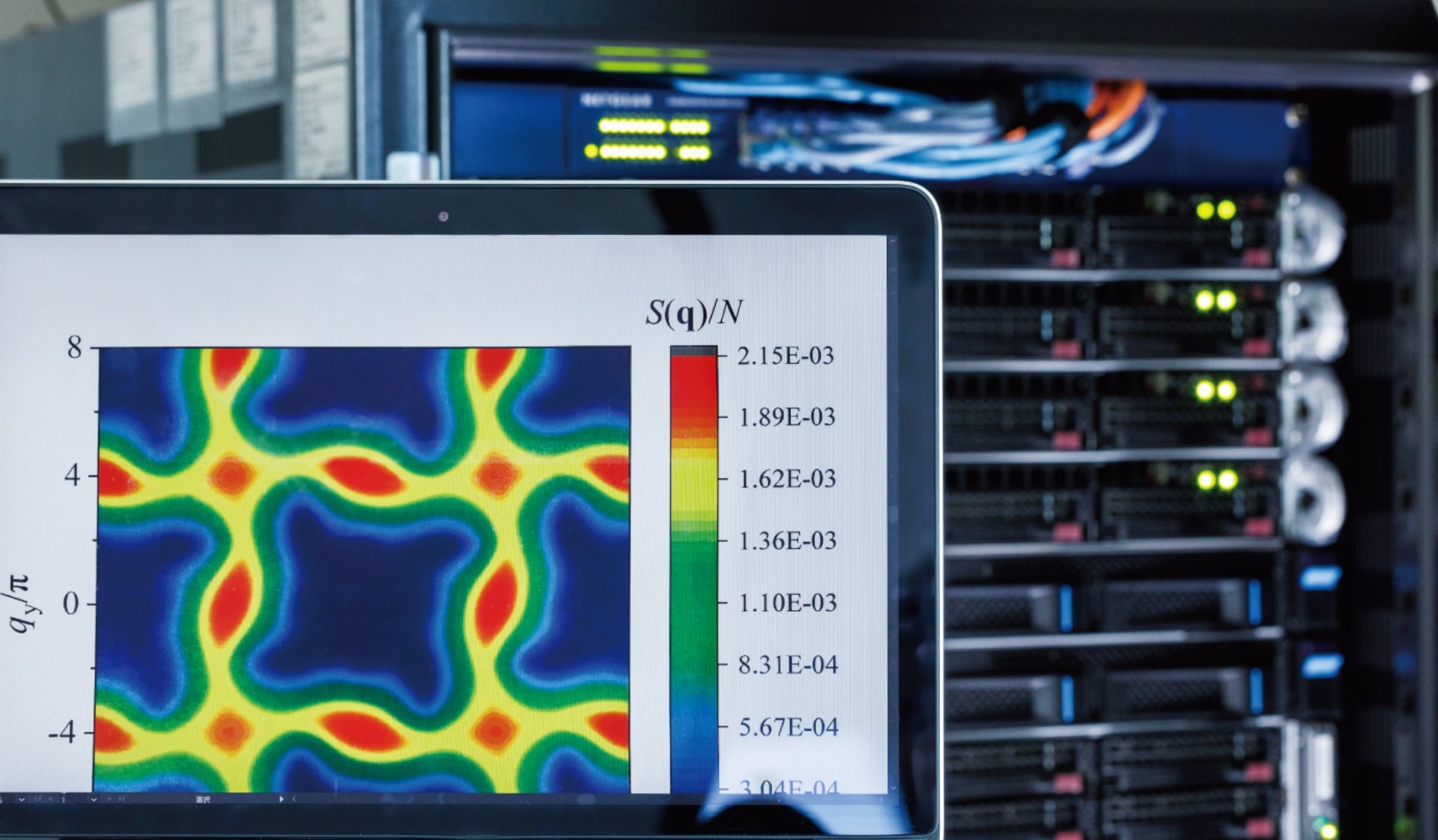

[専攻]凝縮系物性理論 [指導教員]遠山 貴巳 教授 [キーワード]高温超伝導,量子磁性,非平衡量子現象

[テーマ例]❶銅酸化物や鉄ニクタイド化合物の高温超伝導の機構解明 ❷フラストレートした量子磁性体の新奇量子現象 ❸相互作用が強い電子系での非平衡量子現象フラストレートした量子磁性体の新奇量子現象 3 相互作用が強い電子系での非平衡量子現象 原子や分子などのミクロな世界は、私たちの手にすることのできるマクロな世界とは違った 法則、量子力学に支配されています。このミクロな法則の下では、多数の分子や原子が集ま ることで、単独の分子や原子の性質からは想像できないほど多彩で豊富な量子現象が現れま す。電気抵抗がゼロとなる超伝導現象はその代表例です。本研究室では、新しい量子現象を マクロな世界に引き出すことを目的に、最先端のトピックスの理論研究を理論物理学的手法 とスーパーコンピュータを駆使した計算物理学的手法を組み合わせながら行っています。

- ■中嶋 研究室

-

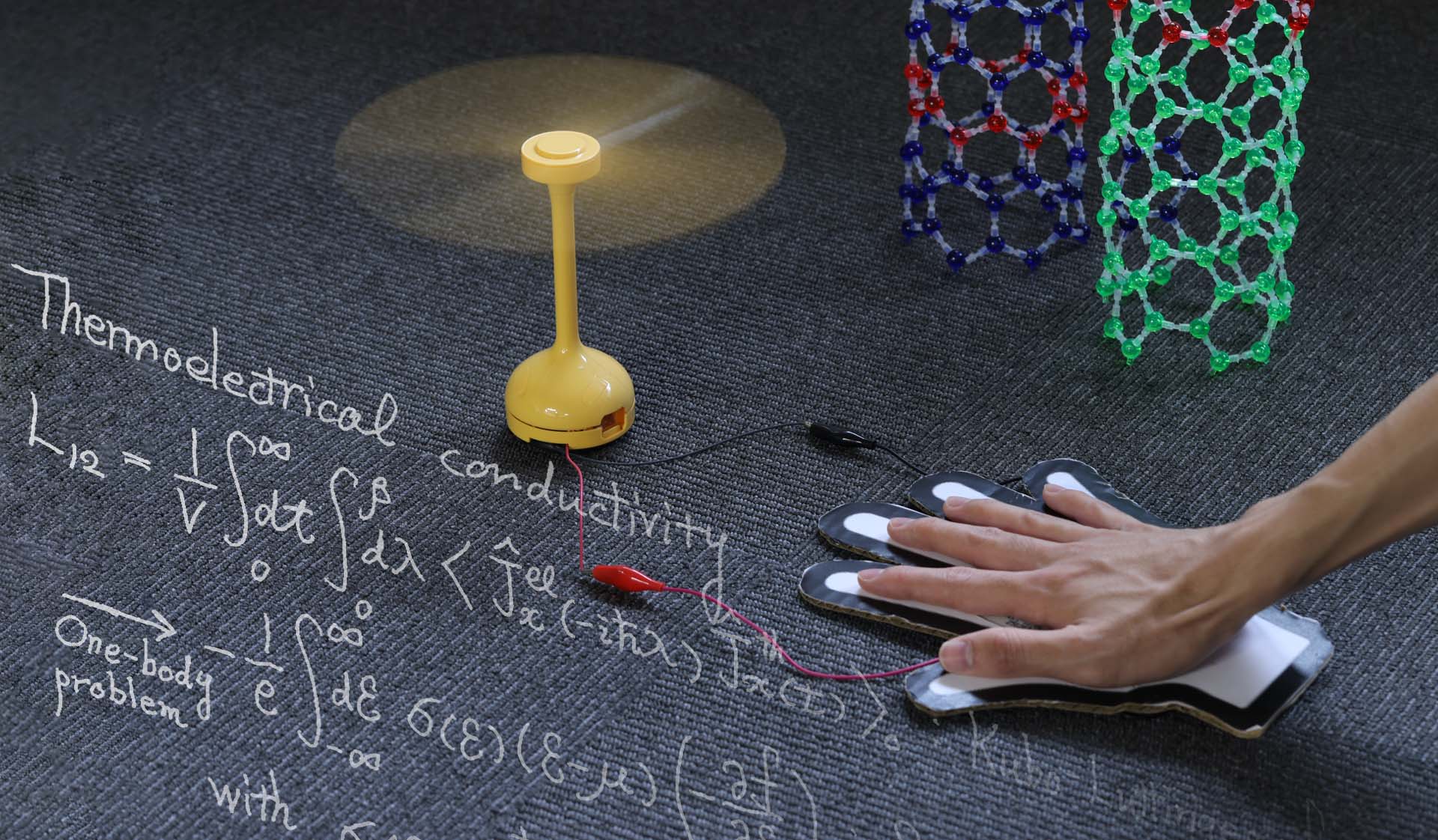

[専攻]有機機能材料 [指導教員]中嶋 宇史 准教授 [キーワード]ソフトマテリアル,エネルギーハーベスト

[テーマ例]❶機能性圧電材料の新規創出に関する研究 ❷熱電特性評価手法の新規開発 ❸圧電性高分子材料を用いた振動発電デバイスおよび高感度センサデバイスの開発有機材料はその複雑な階層構造に由来した多彩な機能性を発現することが知られています。 本研究室では、柔らかさを特徴とする高分子材料に注目し、その構造と運動の階層性を精緻 に制御することで特性の飛躍的向上と新たな機能の創出に取り組みます。有機材料の特徴で ある優れた可とう性と成形性も積極的に活用しながら、振動や熱を電気エネルギーに変換す る環境発電デバイスや高性能センサに関する新たな展開も目指します。

- ■樋口 研究室

-

[専攻]酸化物・金属材料物性 [指導教員]樋口 透 准教授 [キーワード]ナノイオニクス,準結晶合金

[テーマ例]❶酸化物超イオン伝導体膜を用いた固体酸化物燃料電池の開発 ❷電子-イオン混合伝導体を用いた脳型メモリー素子の研究 ❸準結晶の合金開発と構造解析および物性評価酸化物半導体をスパッタ法でナノ構造化することにより、特異な超イオン伝導性(ナノイオ ニクス現象)を示します。この現象を電気・光学的手法により研究するとともに、中高温域で 作動する高効率な薄膜型燃料電池の開発、酸化物半導体が持つ電子-イオン混合伝導性を生 かした脳型メモリー素子の開発を行っています。また、準結晶合金の構造・物性評価を行う とともに、金属材料の新たな応用に向けた研究も行っています。

- ■宮川 研究室

-

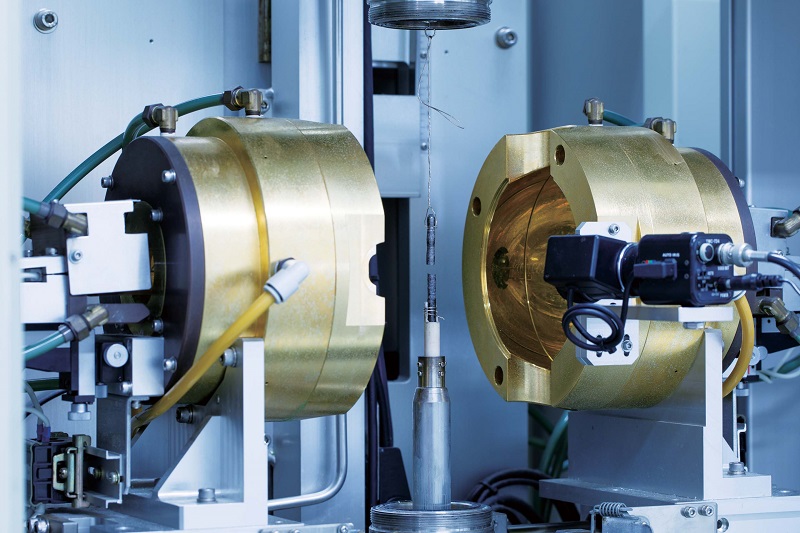

[専攻]凝縮系物性実験 [指導教員]宮川 宣明 教授 [キーワード]超伝導物性,結晶成長

[テーマ例]❶銅酸化物および鉄系超伝導体の結晶育成およびトンネル分光研究 ❷新規機能性遷移金属酸化物(含:新規超伝導体)の探索 ❸電気二重層型トランジスタを利用した絶縁物質の超伝導化に関する研究本研究室では、超伝導材料を中心とした材料の単結晶育成および低温物性実験、新機能性材 料の探索、低温物性測定装置の開発をキーワードとして研究を行っており、究極の目標とし て「室温超伝導体の発見」を目指しています。アプローチとしては、①高温超伝導体の超伝 導機構に関する物性研究、②経験的に知られている特長を基に類似物質における新超伝導体 探索、③薄膜により基板の効果を取り入れた非平衡物質合成による新材料探索、④電界効果 を利用したキャリアドーピングによる新奇物性・新材料の探索研究を行っています。

- ■宮島 研究室

-

[専攻]光物性物理 [指導教員]宮島 顕祐 准教授 [キーワード]レーザー分光,半導体ナノ構造

[テーマ例]❶半導体ナノ微粒子集合系から生じる超短パルス発光 ❷光照射による磁性制御 ❸高強度レーザー光による電子準位変調本研究室では、光と物質の相互作用の観点から、さまざまな物質やその構造から生じる電子 励起状態やスピンのダイナミクスを明らかにすること、そして物質構造が持つ光機能性(光 学非線形性、超高速応答、光誘起磁化など)の探究や新奇な光学現象の創成と制御を目指した 研究を行っています。例えば、半導体ナノ微粒子中での励起子間相互作用や励起状態の研究、 高密度なナノ微粒子集合系が光を介して相互作用することで協同的に発光する「超蛍光」の 創成とその制御の研究を行っています。