-

電子システム工学科の特徴1

電子工学の基礎から

先端技術まで本学科では、電子工学の基盤技術および先端技術を学習・研究します。これらの技術は、コンピュータ、情報処理、通信、計測、制御、生産、運輸、建設といったあらゆる工学分野はもちろん、医療、福祉、流通など工学以外の多くの分野においても求められています。

-

電子システム工学科の特徴2

エレクトロニクス

×

デザイン思考21世紀の高度情報化社会を支えるエレクトロニクス。本学科ではその基礎と幅広い応用技術、分野の壁を越えたデザイン思考を育みます。学生たちは社会をより良く変えていくための知識や技術、創造性を身につけ、イノベーションを生み出す人材になることを目指します。

-

電子システム工学科の特徴3

4つの分野を

融合的に学ぶエレクトロニクスをベースに、「ICTシステム」「電子デバイス」「コンピュータシステム」「知能制御システム」の4系統の先進工学分野を学びのフィールドとします。また、領域にとらわれない学際系の科目も用意し、分野融合的な教育・研究活動を展開しています。

基礎情報・資格 BASIC INFORMATION & CERTIFICATION

| キャンパス | 取得学位 | 在籍学生総数 | 目指せる資格 |

|---|---|---|---|

| 葛飾キャンパス | 学士(工学) |

510名 男子 90%/女子 10% ※2024年5月1日現在 |

ー |

カリキュラム CURRICULUM

■必修科目 ●選択必修科目 ◆選択科目

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |

|---|---|---|---|---|

| ■電子システム工学基礎実験/電気数学基礎/電気数学1/電磁気工学基礎/微分積分学/線形代数学/力学/化学基礎/エレクトロニクスの基礎1/プログラミング基礎 |

■電気数学2/電気回路1・2/電子システム工学実験1A・1B/電磁気工学/プログラミング及び実習1・2/論理回路/計測基礎/コンピュータシステム1/エレクトロニクスの基礎2 ●電気統計学/電子システム工学演習1・2 ◆キャリアのための電子システム工学概論/知的財産概論/物理工学講義実験/電子システム工学講義実験/マテリアル創成工学講義実験/生命科学系キャリアパス |

■電子システム工学実験2A・2B/制御工学1/情報通信基礎/電子回路1 ●電子物性1・2 ◆技術英語 |

■卒業研究/論文輪講 | |

| 電子デバイス分野 | ●電子デバイス1・2 ◆デバイスプロセス |

◆集積回路工学/光エレクトロニクス | ||

| ICTシステム分野 | ●電気回路3/情報伝達 ◆電波工学/ディジタル処理論 |

◆情報通信工学 | ||

| 知能制御システム分野 | ●精密加工法 | ●電子回路2/制御工学2 ◆電気機器学/電子計測/機械システム設計 |

◆ロボティクス | |

| コンピュータシステム分野 | ●論理回路設計/最適化手法の数理/コンピュータシステム2/多変量解析 ◆数値伝熱流動工学/数値計算法 |

◆画像工学/人間情報工学 | ||

| 学際系 | ■デザイン思考入門 | ◆材料力学/デザイン思考基礎/データサイエンス・AI応用基礎 | ◆有機化学/デザイン思考実践 | |

2024年度 学修簿 卒業所要単位表

| 専門 科目 |

基礎科目 | 一般教養科目 | 自由 科目 |

合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門基礎 | 基幹基礎 | 関連専門 基礎 |

自然を学ぶ 科目群 |

人間と 社会を学ぶ 科目群 |

キャリア 形成を学ぶ 科目群 |

外国語を 学ぶ 科目群 |

領域を 超えて学ぶ 科目群 |

|||

| 69 | 25 | 30 | 2 | 126 | ||||||

卒業研究・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■電子デバイス分野

- 物質中の電子は光、熱、電場や磁場に感応してさまざまな性質を示します。逆に、その性質を利用してそれらを発生させることもできます。そのような機能的な性質を発揮するように創られた物質が電子デバイスです。

- ■ICTシステム分野

- 信号処理、通信、ヒューマンインタフェースを中心として構成されています。これらの技術は、現代社会において、人と機械あるいは人と人を結び、人々の生活を豊かにするための技術として非常に重要です。

- ■知能制御システム分野

- 自動車の速度を目標値に保つために、タコメーターなどで車速を測定し、それと目標値を比較し、その差に応じて制御器(マイコン)でエンジンの出力を操作することなどが計測と制御です。

- ■コンピュータシステム分野

- 現在、コンピュータは至るところで使われ、しかも有機的につながりつつあります。高度に発達したハードウェアと基本・応用ソフトウェアにより、システムとして今日の情報化社会を支えています。

- 相川 研究室(アナログ・ディジタル信号処理,教育工学)■

- 安藤 研究室(計算機シミュレーション・モデリング,生命・材料システム工学)■

- 生野 研究室(低次元ナノ構造,量子デバイス,エネルギー変換素子)■

- 伊丹 研究室(ディジタル通信方式)■

- 甲斐 研究室(非線形制御理論,ロボティクス)■

- 佐竹 研究室(シミュレーション工学)■

- 柴 研究室(人工臓器,医療機器,ワイヤレス電力伝送)■

- 谷口 研究室(超微細加工技術,ナノインプリント技術)■

- 常盤 研究室(酸化物超伝導体とその関連物質開発)■

- 原田 研究室(ヒューマンインタフェース)■

- 藤代・遠藤 研究室(ナノ電子デバイス,光デバイス,ナノシミュレーション)■

- 増田 研究室(専用計算回路設計)■

学生の声 VOICE

進路 CAREER

2024年3月31日現在

主な就職先

-

[情報通信業]

SCSK、NECソリューションイノベータ、NTTコミュニケーションズ、NTTデータ、NTT東日本、オービック、KDDI、コナミグループ、シスコシステムズ、トレンドマイクロ、日本総合研究所、富士通 -

[機械器具]

NEC、川崎重工業、キヤノン、キヤノンメディカルシステムズ、SUBARU、セイコーエプソン、テルモ、東京精密、東芝三菱電機産業システム、パイロットインキ、日立製作所、ホンダ、三菱重工業、三菱電機 -

[電子部品]

アドバンテスト、ソシオネクスト、セイコーインスツル、日本航空電子工業、日本信号、パナソニック、ファナック、ルネサスエレクトロニクス

2021年3月~2023年3月卒業生

- ■相川 研究室

-

[専攻]信号処理 [指導教員]相川 直幸 教授 [キーワード]アナログ・ディジタル信号処理,教育工学

[テーマ例]❶高速・高精度計測・画像診断支援システムの開発 ❷音響信号処理システムの開発 ❸E-Learningによる教育・評価支援システムの開発近年のエレクトロニクスの発達に伴って、いろいろな分野においてアナログ信号で処理していたものがディジタル信号で処理されるようになってきました。本研究室では、ディジタル信号処理の技術を用いて高速・高精度な計測システム、物質認識・識別システム、医療画像診断・支援システムや脳波解析システム、ハウリング除去や自動採譜システムの開発を行っています。また、E-Learningを用いた電気回路学習・評価ツールの開発も行っています。

- ■安藤 研究室

-

[専攻]生物物理 [指導教員]安藤 格士 講師 [キーワード]計算機シミュレーション・モデリング,生命・材料システム工学

[テーマ例]❶生体分子システムのシミュレーション・モデリング ❷新規シミュレーションアルゴリズムの開発 ❸微細加工過程、エレクトロニクス材料の分子シミュレーション・モデリング計算機シミュレーション・モデリングを利用し、分子から個体に至るまでマルチスケールな視点で生命システムを物理化学的に理解することを目指しています。この目標に向け、実験研究者とも協力、実験データを数値解析し、その背景にあるメカニズムを明らかにするとともに、新たなシミュレーションアルゴリズムやモデルの開発を進めています。また、同様のアプローチをエレクトロニクス材料研究にも応用し、より効率的、効果的な材料開発を可能とすることも目指しています。

- ■生野 研究室

-

[専攻]電子材料 [指導教員]生野 孝 准教授 [キーワード]低次元ナノ構造,量子デバイス,エネルギー変換素子

[テーマ例]❶ナノ材料複合化技術開発 ❷フレキシブルセンサーの開発 ❸エネルギー変換素子の開発 ❹ペーパーエレクトロニクス素子の開発電子材料工学・半導体工学・光エレクトロニクス工学を基盤に、地球規模の環境変化や社会構造変化に適応可能な「機械的に柔軟なデバイス」「エネルギー変換素子」「安価・低環境負荷プロセス」の研究開発を行っています。無機ナノ材料・有機半導体材料・表面界面構造・高次構造などを利用し、生体貼付型フレキシブルセンサー・曲がる太陽電池・ペーパー電子素子などの創製を目指しています。

- ■伊丹 研究室

-

[専攻]情報通信工学 [指導教員]伊丹 誠 教授 [キーワード]ディジタル通信方式

[テーマ例]❶直交周波数分割多重(OFDM)に関する研究 ❷高度道路情報システム(ITS)に関する研究 ❸超広帯域通信方式(UWB)に関する研究近年ディジタル技術の進歩に伴い、より高度なサービスを行うための通信・放送システムの研究開発が盛んに行われています。特に無線周波数帯域の効率的な利用方法は、増大する情報を円滑に通信するために、検討すべき重要な問題になっています。本研究室ではそのための方式開発、理論的解析、特性向上のための技術などの研究を行っています。特に広い周波数帯を複数の通信で共有し、同時に超高速通信を行うための超広帯域通信方式(UWB)、直交周波数分割多重(OFDM)方式等の研究を行っています。

- ■甲斐 研究室

-

[専攻]制御工学 [指導教員]甲斐 健也 准教授 [キーワード]非線形制御理論,ロボティクス

[テーマ例]❶非線形システム・ロボットに対する理論解析・制御系設計・実機実験 ❷計算機パワーに基づいた高速・高精度な制御アルゴリズムの提案 ❸ヒトとの親和性の高いロボティクス応用技術の開発制御とは、世の中のあらゆるモノを自由自在に操る技術を指します。例えば、エアコン・飛行機・高層建築物・ハードディスクなど、私たちの生活で関係するものすべてに制御の技術が使われています。本研究室では制御工学を主なテーマとし、基礎理論の研究からさまざまな分野への応用まで幅広い活動を行っています。また、環境・エネルギー問題への展開、ヒトのためのロボット技術開発など、制御工学を通じた社会貢献を目指しています。

- ■佐竹 研究室

-

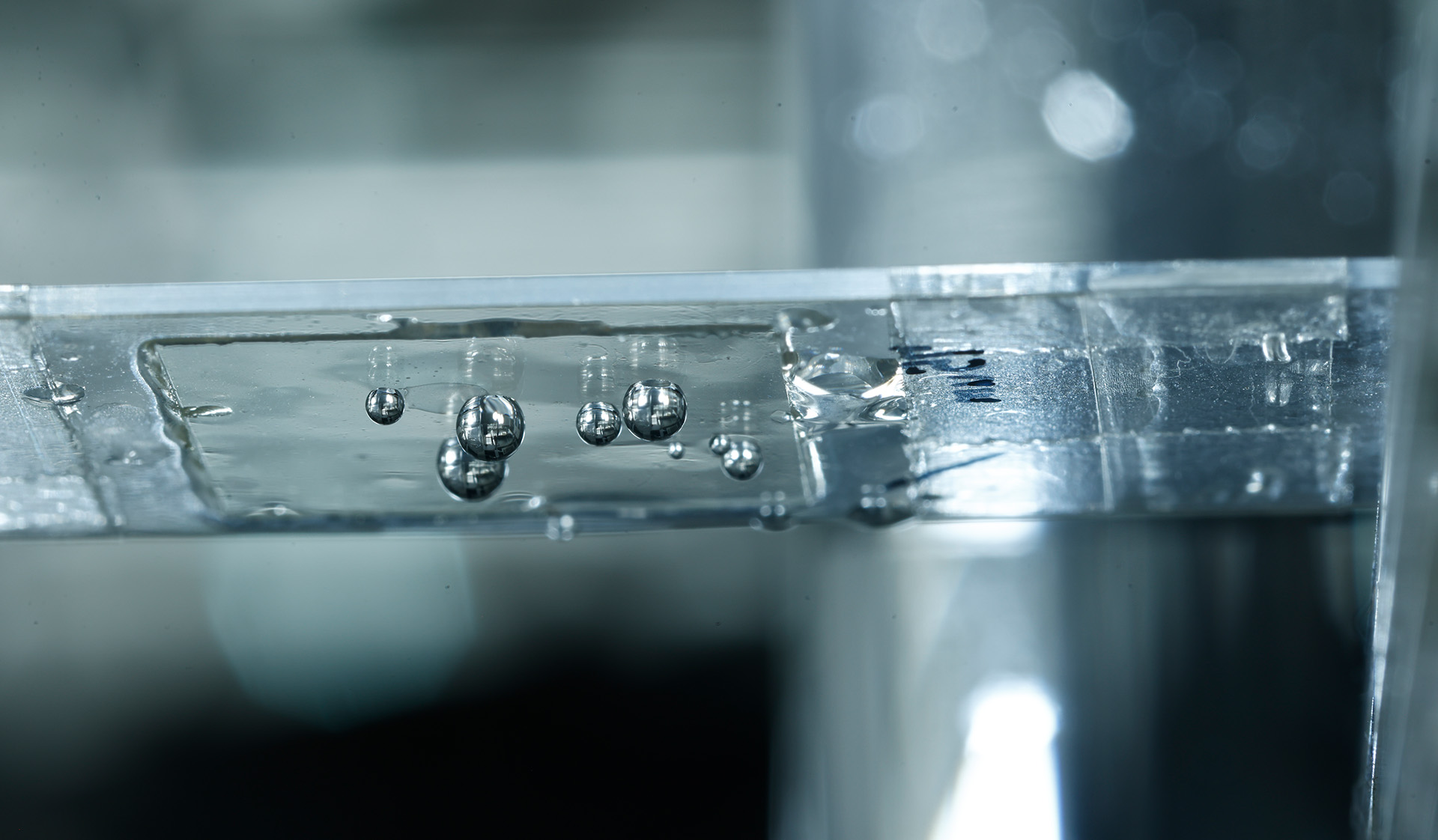

[専攻]計算機システム [指導教員]佐竹 信一 教授 [キーワード]シミュレーション工学

[テーマ例]❶乱流の直接数値計算の大規模並列シミュレーション ❷分子動力学法を用いたイオンビーム照射の並列シミュレーション ❸デジタルホログラムによるマイクロ流体計測近年の著しい計算機の発達により、コンピュータシミュレーションが「理論」「実験室実験」と並ぶ第3の科学技術手法として確立され、短時間でさまざまな研究分野の問題を解決するための手段として注目されています。さらには、実験室実験と対比する形で「数値実験」とも呼ばれるようにまでなりました。このような背景を踏まえ、本研究室では、ミクロレベルからマクロレベルに及ぶさまざまな物理現象に合致した計算手法および高速プログラムの開発、さらに、より高速なハードウェア処理の研究も行っています。

- ■柴 研究室

-

[専攻]医用生体工学、生体電磁環境工学 [指導教員]柴 建次 准教授[キーワード]人工臓器,医療機器,ワイヤレス電力伝送

[テーマ例]❶体内埋込型人工心臓のためのワイヤレス電力伝送・貯蔵システム ❷体内埋込型人工心臓のためのワイヤレス情報伝送システム ❸体内埋込型医療機器(カプセル内視鏡等)のためのワイヤレス通信システム ❹ハイパーサーミアによるがん治療システム本研究室では、電気電子工学を基礎とし、医療、生体、自然環境、人工環境、安全をキーワードとしたテーマを研究しています。電子回路、電気回路、電磁気学、電波工学と、医学、生物など他の学問との融合領域(境界領域)の分野で、新しい分野の研究です。電気電子工学と人間を取り巻く環境との間で起こる面白い物理現象に着眼し、医療や福祉、生活環境に役立つことを研究しています。

- ■谷口 研究室

-

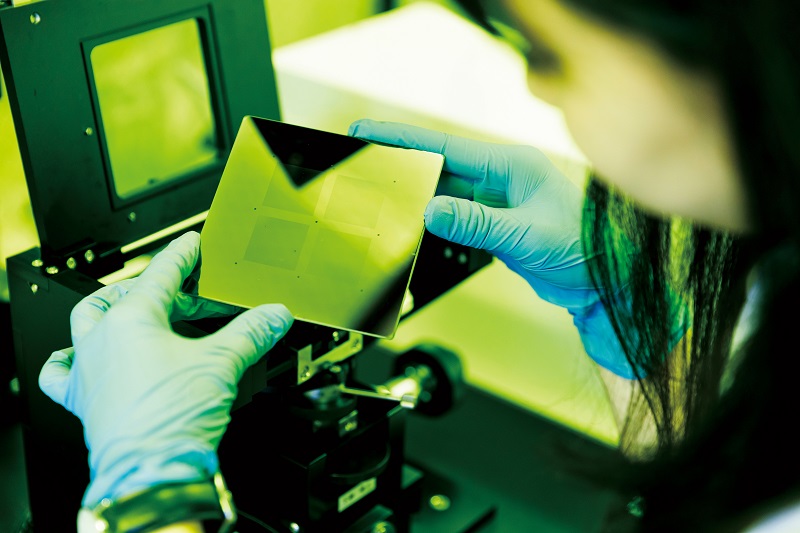

[専攻]ナノテクノロジー [指導教員]谷口 淳 教授 [キーワード]超微細加工技術,ナノインプリント技術

[テーマ例]❶3次元ナノインプリントリソグラフィの研究 ❷ダイヤモンドなどの難加工材の3次元超微細加工 ❸3次元ナノデバイスの作製とその評価技術の研究ナノテクノロジーは今日の高度情報化社会を支える基盤技術です。例えば、コンピュータのメモリやCPUなどは、超微細加工技術によって集積され驚くほどの記憶容量や計算スピードを達成しています。本研究室では、ナノメートルオーダー(10-9m)の超微細加工技術の研究を行っており、特に次世代技術として期待されているナノオーダーでの3次元(3D)形状創製技術を重点的に行っています。それを実現するために、3Dナノスタンプを作製する技術と、そのスタンプを押して転写するナノインプリントリソグラフィの研究を行っています。

- ■常盤 研究室

-

[専攻]電子物性 [指導教員]常盤 和靖 教授 [キーワード]酸化物超伝導体とその関連物質開発

[テーマ例]❶銅酸化物超伝導体の薄膜・バルク体の作製と物性 ❷新規リチウム電池電極材料の開発 ❸溌液化プロセスによるT1Br結晶の作製 ❹新規超伝導材料の開発超伝導材料とリチウムイオン電池電極材料を中心に機能性材料の開発と評価の研究を行っています。超伝導材料は、低温で電気抵抗がゼロになる物質で、医療や輸送の世界で利用されています。もし、室温超伝導が実現できれば世の中は一変してしまうことでしょう。リチウムイオン電池電極材料は次世代電気自動車開発のキー・マテリアルです。安全で、高いエネルギー密度を持った材料の開発を目指します。また、放射線医療への応用を目指して、室温で利用できる放射線検出用半導体結晶の開発も行っています。

- ■原田 研究室

-

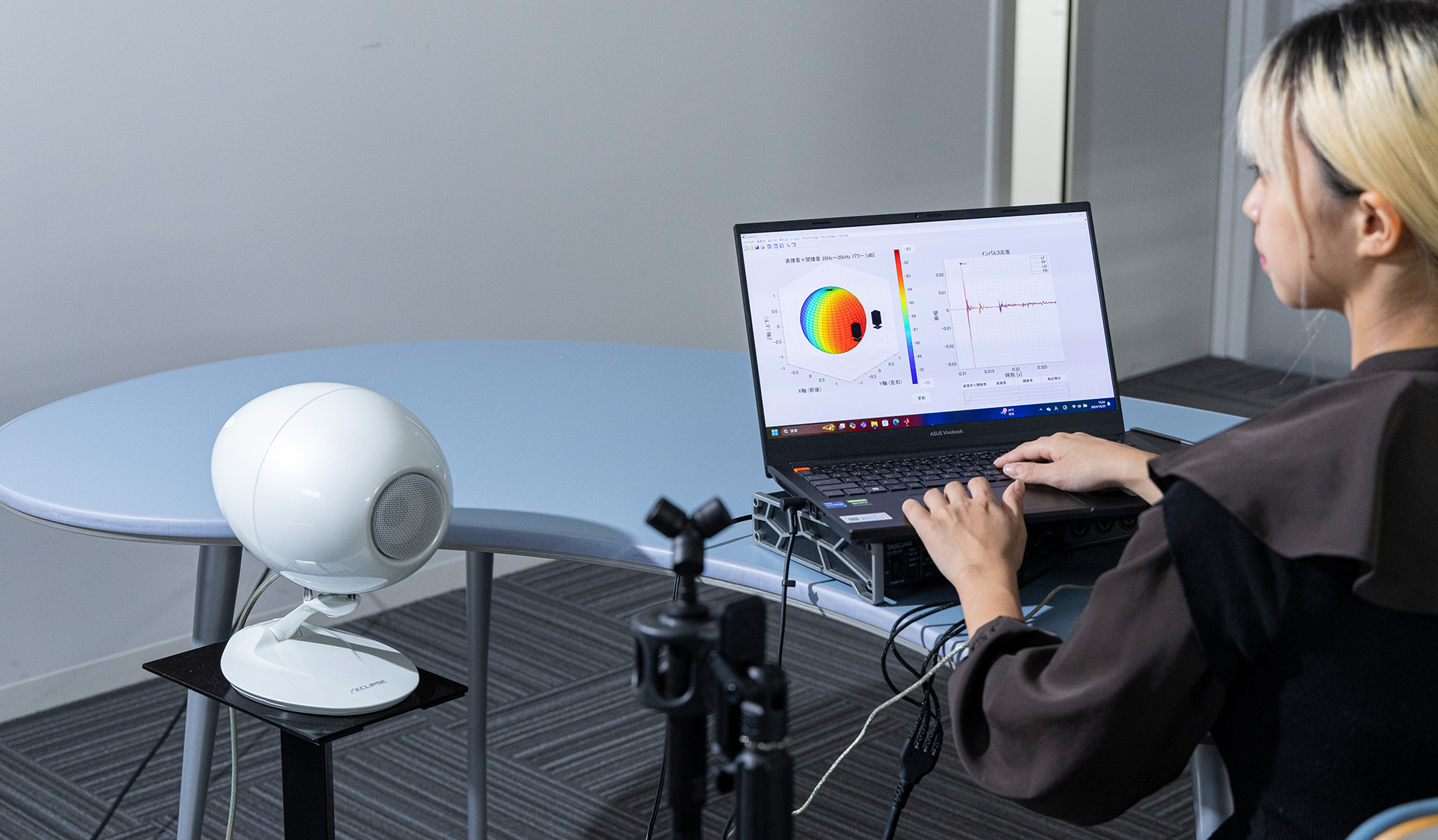

[専攻]情報工学 [指導教員]原田 哲也 教授 [キーワード]ヒューマンインタフェース

[テーマ例]❶新しいハプティックデバイスの開発 ❷バーチャルリアリティによる教育・訓練支援システムバーチャルリアリティは、バーチャルな世界の中や遠隔地に、あたかも自分自身が現実に存在しているように感じ、行動することができる技術です。この分野では、臨場感を高めるために、視覚、聴覚、力覚(触覚)等の感覚に対応した情報提示、人間の動作の計測が研究されています。本研究室では、新しいハプティックデバイスの開発を行うとともに、視覚、聴覚、力覚、温覚の4種の感覚情報を提示できる空間提示装置を用い、教育、訓練等に役立つシステムの開発・評価を行っています。

- ■藤代・遠藤 研究室

-

[専攻]電子デバイス [指導教員]藤代 博記 教授・遠藤 聡 教授[キーワード]ナノ電子デバイス,光デバイス,ナノシミュレーション

[テーマ例]❶次世代超高速・超高周波デバイスの開発 ❷次世代中遠赤外線光デバイスの開発 ❸ナノデバイスシミュレータの開発 ❹量子ナノ構造の作製制御とデバイスへの応用ミリ波~テラヘルツ波帯(30GHz~3THz)で動作する世界最高速のトランジスタや中・遠赤外線領域のLED、光センサの開発を行っています。次世代通信、極限コンピューティング、未踏センシング、医療、環境改善など、さまざまなテラヘルツ波、中・遠赤外線応用の実現を目指しています。

- ■増田 研究室

-

[専攻]計算機工学 [指導教員]]増田 信之 教授 [キーワード]専用計算回路設計

[テーマ例]❶FPGAを用いた専用計算機システムの構築 ❷複数のアクセラレータボードを用いた高速計算機システムの構築 ❸専用計算機開発用シミュレーションシステムの構築現在、さまざまな分野で数値シミュレーションや数値解析が利用されています。その中でも、計算の高速化が多くの分野で求められています。その解決方法の一つとして、FPGAなどを用いた数値計算や数値解析に特化した専用計算回路の開発があります。本研究室では、現在、計算の高速化に使用されているさまざまな手法と専用計算回路を比較、検討し、より良い高速計算システムの構築を目的としています。