ニュース&イベント NEWS & EVENTS

「痛み」は音で伝搬する 〜痛みが増す原因は他者の痛がる声にあった〜

研究の要旨とポイント

- 近くにいる人の「痛み」が他に伝達する一因が、痛み刺激による発声音にあることを解明しました。

- 音ストレスはそれだけで脳内の炎症を引き起こし、痛みを誘発することがわかりました。

- 今後、痛みのコントロールや、痛みを抑制する環境への応用が期待されます。

研究の概要

東京理科大学 薬学部 薬学科の笠井 智香助教、同大学 薬学部 薬学科 宮崎 智教授、同学部 薬学科 斎藤 顕宜教授、創域理⼯学部 情報計算科学科 故⼊⼭ 聖史教授、薬学部 薬学科 吉澤 ⼀⺒教授らの研究グループは、マウスにおいて、物理的に損傷がない痛みの共有「感情伝達」が、超音波領域の痛み刺激による発声音で行われている可能性を明らかにしました。今後、「痛み」をどうコントロールするかに影響を与える、新発見です。

ヒトを含む動物は、生理的な刺激を受けることで「痛み」を感じることは経験的に知っていますが、そのメカニズムは非常に複雑です。生理的な側面(感覚)だけではなく、心理的な側面(感情)も痛みを生じさせる要因であることが明らかになっています。

その要因のひとつである「感情伝達」についても、そのメカニズムはよくわかっていません。感情伝達とは、自分に生理的な刺激がない場合でも、痛みを受けている対象が近くにいるだけで痛みを共有する現象です。同じケージに、物理的な刺激を受けているマウスと、なにも刺激のないマウスを共生させると、刺激を与えていないマウスにも疼痛反応が現れることがわかっています。

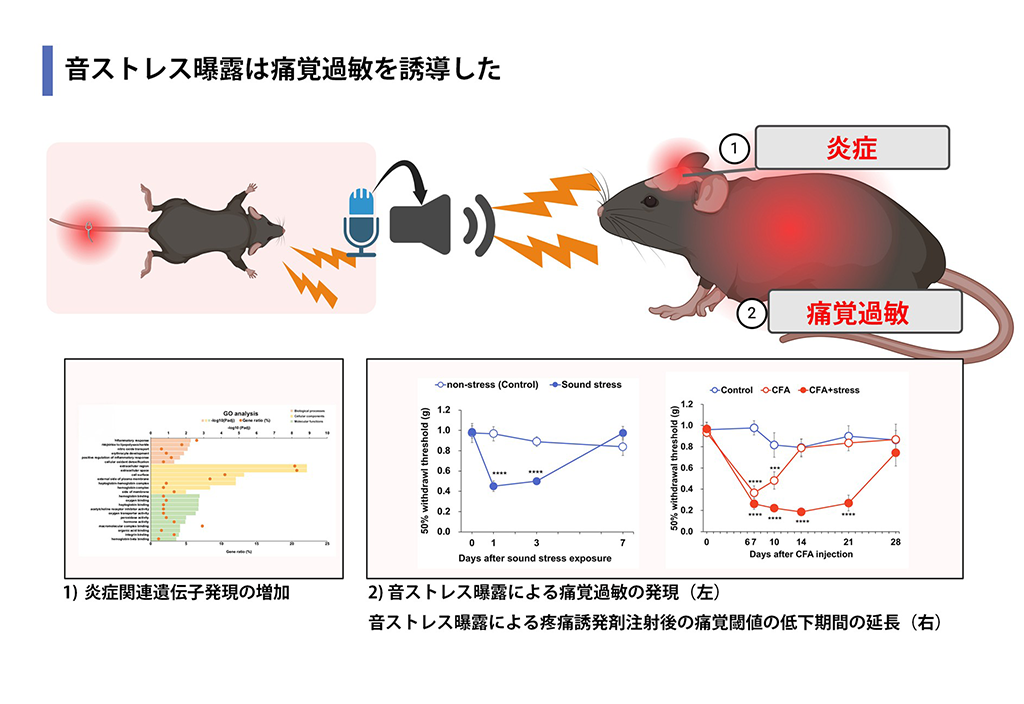

今回の研究では、痛みの感情伝達の原因が、痛み刺激を与えたマウスの発声音にあるのではないかと考え、調査を行いました。マウスは主に超音波領域の音でコミュニケーションを取ると言われているため、超音波領域の発声を使用しています。調査の結果、痛み刺激による発声音のある環境にいたマウスは刺激に過敏になり、炎症に関係する脳内の遺伝子も多くなっていました。つまり、実際に刺激を受けたマウスが近くにいなくても、その超音波領域の発声音だけで痛みの感情伝達が発現したのです。

この超音波領域のサウンドストレス(音ストレス)は、実際に刺激がないにも関わらず、脳内に炎症を起こし、感覚過敏になる原因であることが示唆されました。今後さらに実験をおこなうことで、ストレス性の痛みに、新しい治療方法が開発されることが期待されます。

笠井 智香助教は「音という侵襲的*1ではない刺激がどのように心身に影響するのかが研究の発端でした。この研究を通じて、痛みに悩む患者に、最新の科学的根拠に基づく治療方法の選択を提供できるようになるでしょう。」とコメントしています。

本研究成果は、2025年7月9日に国際学術誌「PLOS One」にオンライン掲載されました。

研究の背景

日常生活で私たちが経験しているように、痛み(疼痛)には様々な種類と原因があります。古くは痛みとは生理的、物理的な刺激(感覚)からくるものと考えられていました。近年の研究では、直接的に身体になんらかの刺激がなくても、痛みが発生しうることが明らかになっており、その原因のひとつとして心理的なもの(感情)が関連しているとされています。

つまり、痛みという現象は生理的なもの(感覚)と、心理的なもの(感情)との両方が複雑に絡みあったものなのですが、その仕組みは非常に複雑で、まだ全容は明らかになっていません。

そのうち、心理的なもの(感情)が引き起こす痛みの原因のひとつとして、「感情伝達」が挙げられます。感情伝達とは、実際に痛みを感じているマウスと同じ環境にいる「傍観者」マウスにおいて、生理的な刺激がないにも関わらず、痛みを感じ、痛覚過敏を示す現象です。

この感情伝達が起こる要因は、視覚や聴覚、嗅覚などの情報によって起こると考えられていますが、その具体的なメカニズムは十分に解明されていませんでした。

研究結果の詳細

今回の研究では、感情伝達のメカニズムを詳細に知ることで、心理的な感情がどのように痛みに関係しているのかを検証しました。前述のように、感情伝達が起こる要因は視覚、聴覚、嗅覚などが考えられていますが、今回は音に着目しました。

まず、マウスに生理的な痛みの刺激を与えます。今回はマウスの尾を動脈クリップで挟み、痛み反応中の鳴き声を専用の録音機で録音しました。次に、その鳴き声の周波数を分析し、超音波部分(20kHz以上の音域)のみを取り出し「サウンドストレス」を作製しました。

次に、今まで痛みを与えていない別のマウスを用意し、このサウンドストレスを80dbで4時間、防音ボックス内で曝露させました。その結果、翌日と3日後に、痛覚が明らかに過敏になっていることがわかりました。さらに視床を解析したところ、炎症関連遺伝子の上昇がみられました。サウンドストレスによる炎症反応を起こしたマウスに、炎症の治療薬であるロキソプロフェンなどを投与すると、痛覚過敏は有意に改善しました。

これにより、超音波によるサウンドストレスによって、痛覚過敏を引き起こす脳内炎症を誘発することがわかりました。

次に、既に人為的に炎症反応を起こしたマウスに対してサウンドストレスを曝露させ、その後に同じように治療薬を投与しましたが、その痛みの回復期間は長くなり、治療薬の鎮痛効果が弱くなるという結果になりました。

今後の展望

今回の研究は、感情伝達のメカニズムに超音波域の音がどのように作用しているかを調べたものでした。実験の結果、サウンドストレスは脳内に炎症を引き起こし、痛覚過敏になるだけでなく、炎症性の疼痛を悪化させ、治療を困難にする一因であることがわかりました。

これらの結果は、脳炎症を引き起こし、痛みや回復を悪化させるストレス音から解放された医療環境の重要性を強調しています。

今後、さらに研究を重ねることで、ストレス性(心理的、感情面)の痛みの理解と、音の面からストレスや環境刺激の低減につなげるといった、科学的根拠に基づく新たな痛みの管理治療戦略の開発を導くことが期待されます。

※ 本研究は、株式会社フジミック、日本医療研究開発機構の革新的先端研究開発支援事業(AMED-CREST, JP23gm1510008s0102)の助成を受けて実施したものです。

用語

*1 侵襲的

医学用語で、なんらかの形で生体に負担をかけること。傷をつけたりだけでなく、医療行為も侵襲的という。

論文情報

雑誌名

PLOS One

論文タイトル

Pain-stimulated ultrasound vocalizations and their impact on pain response in mice

著者

Satoka Kasai (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Saki Ukai (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Junpei Kuroda (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Tsugumi Yamauchi (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Daisuke Yamada (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Akiyoshi Saitoh (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Satoshi Iriyama (Faculty of Science and Technology), Masashi Suzuki (FUJIMIC, Inc.), Kazuki Arita (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Yoshio Nakano (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Satoru Miyazaki (Faculty of Pharmaceutical Sciences), Kazumi Yoshizawa (Faculty of Pharmaceutical Sciences)