-

建築学科の特徴1

技術者の根幹となる

基礎教育を徹底幅広い視野と確かな専門知識を養うために、基礎教育の充実を図っています。1年次には数学、設計基礎、図学、力学基礎、材料力学、建築環境工学概論などを履修し、建築学の全体像をつかみます。2年次には専門領域の基礎を学び、技術者としての基盤を固めていきます。

-

建築学科の特徴2

専門性を深め

卒業研究・制作へ本学科では、計画・環境・構造の3つの部門を専門教育の柱としています。3年次後期からは3部門のいずれかに重点を置いた科目を履修し、より専門性を深めていきます。4年次には、4年間の集大成として、卒業研究及び卒業制作に取り組みます。

-

建築学科の特徴3

経験豊かな教員による

生きた学びを提供教育スタッフは、それぞれの専門分野や学界で中心的に活躍している専任教員を揃えています。また、設計事務所などで活動する建築家や専門研究者を非常勤講師として迎え、実社会での日進月歩の技術革新に対応できる素地を育成するきめ細かな教育を行っています。

基礎情報・資格 BASIC INFORMATION & CERTIFICATION

| キャンパス | 取得学位 | 在籍学生総数 | 目指せる資格 |

|---|---|---|---|

| 葛飾キャンパス | 学士(工学) |

460名 男子 63%/女子 37% ※2024年5月1日現在 |

・1級建築士 ・2級建築士 |

カリキュラム CURRICULUM

■必修科目 ●選択必修科目 ◆選択科目

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |

|---|---|---|---|---|

|

■設計基礎1・2/力学基礎及び同演習/材料力学及び同演習/建築概論/図学/線形代数1・2/微分積分1・2/物理学1・2/建築音・光環境1 ●化学1・2 ◆数学演習1・2/デザイン演習1・2/建築音・光環境2 |

■デジタルデザイン/プログラミング概論/設計製図1・2 |

■建築施工/建築法規 ◆プロジェクト研究/パラメトリックデザイン/建築数理/総合工学 |

■卒業研究及び卒業制作1・2 | |

| 計画分野(第1部門) | ■日本建築史/構法計画A/建築計画1・2/世界建築史 ◆構法計画B |

●第一部門(計画)設計及び演習/設計製図3 ◆現代建築/建築ディテール/計画理論/ランドスケープ/都市計画/都市デザイン/建築空間論/近代建築史/設計監理/建築生産/都市史 |

◆建築・都市設計 | |

| 環境分野(第2部門) | ■建築設備概論/建築熱・空気環境1/建築熱・空気環境2 | ●第二部門(環境)実験及び演習/建築環境測定 ◆建築環境工学A・B・C/建築設備計画/建築設備設計/建築防火 |

||

| 構造分野(第3部門) | ■建築材料1/金属系構造1/建築振動1 ●構造力学及び同演習/建築構造デザイン ◆建築材料2 |

■コンクリート系構造 ●第三部門(構造・材料)実験及び演習/建築構造・材料実験及び演習 ◆木質系構造/構造計画/金属系構造2/建築振動2/建築維持管理技術/建築基礎構造/応用構造・材料工学 |

◆建築構造設計製図 | |

2024年度 学修簿 卒業所要単位表

| 基礎科目 | 専門科目 | 一般教養科目 | 合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門基礎 | 基幹基礎 | 関連専門 基礎 |

必修 | 選択必修 | 選択 | 一般教養科目 | 英語 | 初習語 | |

| 12 | 18 | ― | 44 | 9 | 20 | 20 | 8 | 2 | 133 |

卒業研究・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■計画分野(第1部門)

- 豊かな暮らしを営むために必要な住まい・オフィス・公共施設など人間を取り巻くさまざまな空間を、プランニングの立場から総合的に捉える分野です。建築計画、都市計画、設計計画、構法計画、歴史意匠などがあります。

- ■環境分野(第2部門)

- 人間や建築は外皮を通して外界と熱などのやり取りをしています。環境系では熱・光・空気・音などのやり取りによる物理的・心理的現象を理解し、環境負荷の少ない快適空間の構築を目指しています。

- ■構造分野(第3部門)

- 建築構造物が耐用期間中にどのような外力を受けるか、それらの設計外力に対して、安全性をどのように確保していくかを研究、技術開発、設計していく分野の総称です。

学生の声 VOICE

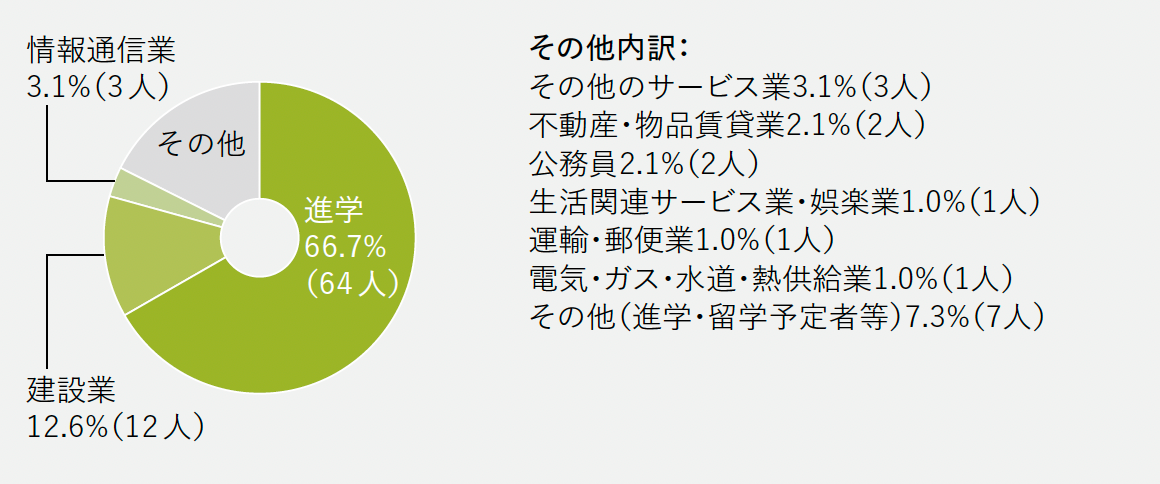

進路・資格 CAREER

2024年3月31日現在

主な就職先

-

[建設業]

大林組、オープンハウス・ディベロップメント、鹿島建設、クボタ建設、清水建設、新菱冷熱工業、大成建設、大東建託、高砂熱学工業、髙松建設、竹中工務店、東急建設、東急Re・デザイン、西松建設、日本総合住生活、長谷工コーポレーション、LIXIL -

[不動産・物品賃貸業]

旭化成ホームズ、オープンハウス、住友林業、積水ハウス、大和ハウス工業、東京建物、三井ホーム、三菱地所レジデンス -

[公務員、情報通信業]

国土交通省、群馬県、神奈川県横浜市、千葉県柏市、アルファシステムズ、サイバーエージェント

2021年3月~2023年3月卒業生

- ■伊藤(拓) 研究室

-

[専攻]建築構造学、鋼構造学[指導教員]伊藤 拓海 教授 [キーワード]鋼構造学,耐震工学,合成構造

[テーマ例]❶構造レジリエンス/壊れた建物の再生 ❷優れた耐震性と制振性を備えた鉄骨建物の開発 ❸鋼構造の特徴を生かした木質合成構造システムの開発近年の自然災害による甚大な建物被害を経験し、従来の耐震安全性だけでなく、損傷や崩壊を前提にした概念として、冗長性やレジリエンスといった新しいキーワードを設計工学に取り入れるための研究をしています。また、従前の構造学の概念にとらわれず、自然素材を生かした建物や、生産性・意匠性を意識した建物の開発、エネルギー・電気・通信などの分野を横断した学際的研究にも挑戦しています。

- ■今本 研究室

-

[専攻]建築材料・施工 [指導教員]今本 啓一 教授 [キーワード]建築材料工学

[テーマ例]❶建築材料のリサイクル ❷実環境下における材料劣化のメカニズムと制御 ❸建築材料の視点から見た建物の保存と再生建築物は永遠にその姿を保てるものではありません。時には過酷な環境に曝されながら徐々に朽ちてゆく運命にあります。自然に倣いながらも、一方で後世に残すべき建築物の保存方法について、主として材料的な観点からの研究開発を行っています。また、現代は建築物の在り方も地球環境的な観点で考えるべき時代に入っています。このような中で本研究室では産業副産物を建築材料に応用するための研究を行っています。古い建物を維持保全し、環境負荷低減型の新しい建築物を目指した研究を実施しています。

- ■栢木 研究室

-

[専攻]建築歴史・意匠 [指導教員]栢木(かやのき) まどか 准教授 [キーワード]近代建築史・都市史

[テーマ例]❶近代東京の変遷に関する都市史的研究 ❷近代の建築・土木施設の不燃化に関する意匠と技術の研究 ❸歴史的環境の保全に関する研究現在の私たちを取り巻く都市は、ある日突然現れたものではなく、それまでの過去すべての延長線上に位置し、未来へとつながるものです。本研究室では、都市と建築の移り変わりとその意味、また空間と社会との関係性について意識しながら、近現代の日本、東アジアを中心とした都市史・建築史に関する調査研究を行います。歴史的視点を、これからの町や地域の在り方、都市空間の設計に取り入れていきたいと考えています。

- ■熊谷 研究室

-

[専攻]建築構法計画 [指導教員]熊谷 亮平 准教授 [キーワード]建築構法,改修技術,構法史

[テーマ例]❶近代建築の保存再生技術 ❷構法・生産史 ❸集合住宅の居住者主体性 ❹木密地域のリノベーション ❺木造構法のフレキシビリティ建築構法学は、建物や都市がどのような物的なしくみで成立しているのかを考える分野です。その方法は様々で、モノや技術の歴史的な変遷をとらえたり、自ら環境をつくる方法をつくりながら考えたり、建てられた後どのように変化していくのか、どのように維持・更新するのか等を対象としています。

- ■倉渕 研究室

-

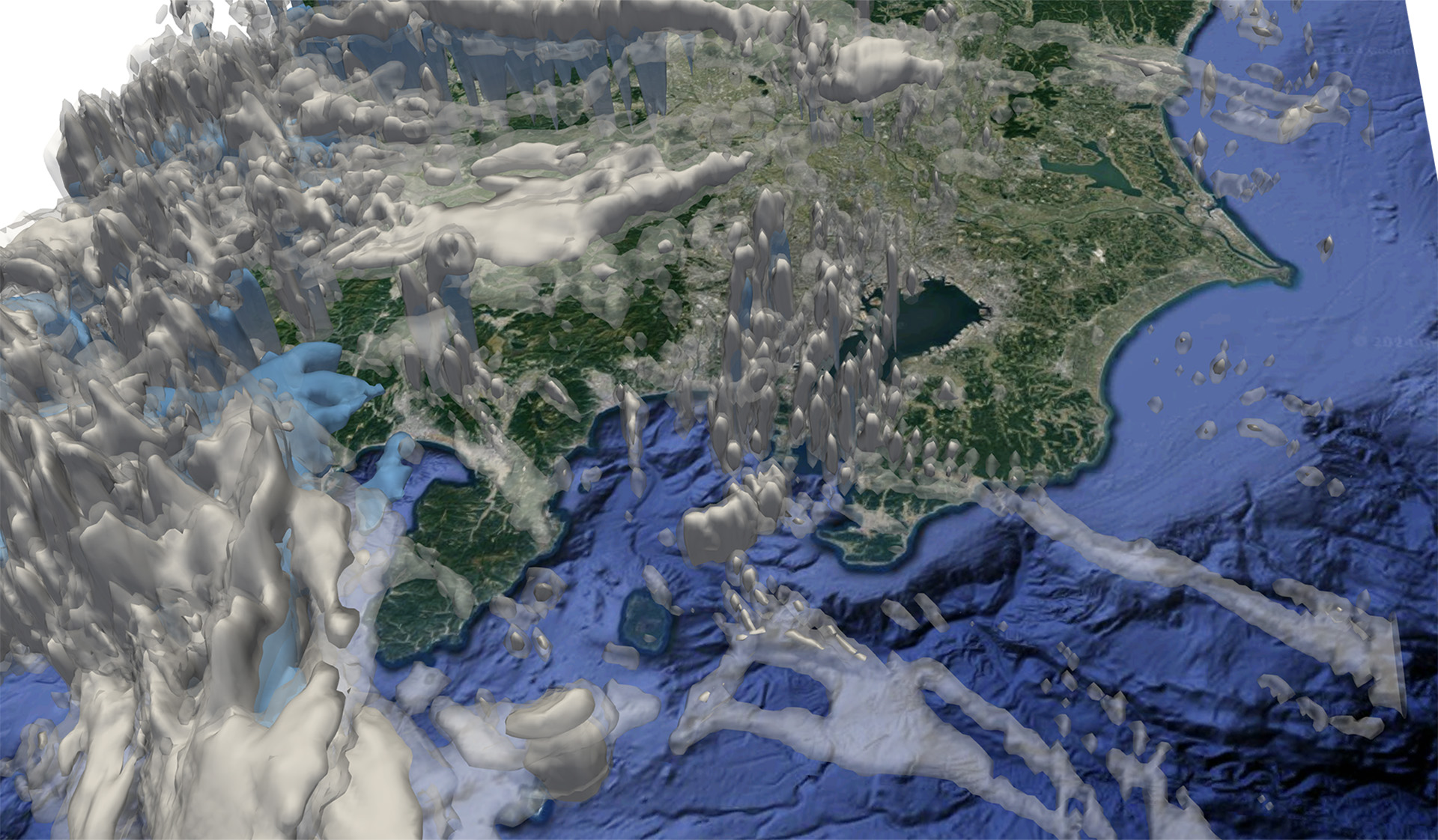

[専攻]建築環境工学、建築設備工学、数値流体工学 [指導教員]倉渕 隆 教授 [キーワード]換気システム,室内温熱環境,流れのコンピュータ・シミュレーション

[テーマ例]❶通風性能の優れた住宅設計法に関する研究 ❷暖冷房の消費エネルギーと快適性に関する研究 ❸集合住宅の換気設備に関する研究自然換気・機械換気による室内空気環境の維持に関する研究を実施しています。自然換気については風力換気を主体に風洞実験、数値シミュレーションによる通風量の計算モデルを開発、機械換気では近年の高気密集合住宅に適した換気システムが派生する諸問題の解決に取り組んでいます。暖冷房時の室内環境と投入エネルギー、快適性評価法について検討するとともに、コンピュータ・シミュレーションによる予測法を開発しています。

- ■栗田 研究室

-

[専攻]建築構造、耐震工学、免震・制振 [指導教員]栗田 哲 教授 [キーワード]免制振,最適理論,健全性診断

[テーマ例]❶慣性力の特長を生かしたダンパーを用いた建物の最適応答制御 ❷特性が可変するセミアクティブ免制振システムの最適制御理論 ❸建物の振動特性の解明と構造ヘルスモニタリング社会や産業・経済が高度に発展した日本では、地震に対して安全・安心な都市の構築が必要不可欠となっています。本研究室では、地震の特性や建物の揺れ方に応じて最も効果的に建物の揺れを抑えることが可能な免制振の技術開発を行っています。また、地震による建物の損傷の有無を診断し、建物の修復の必要性、地震後の建物の居住可能性等を自動的に判断する技術開発も行っています。

- ■郷田 研究室

-

[専攻]建築・都市計画、建築設計 [指導教員]郷田 桃代 教授 [キーワード]建築計画,都市解析,まちづくり

[テーマ例]❶都市住居の空間構成に関する研究 ❷建築・都市の空間形態に関する研究 ❸まちづくりの空間デザインに関する研究個々の建築を設計するという実践的な視点に立って、建築やその集合体である都市を見直し、より豊かな環境を形成していくための計画技術を導くことを目標とします。そのため、建築・都市のフィールドワークによる、客観的データの収集と数理的な分析手法に基づいた空間評価研究に取り組み、新しい空間の提案を行います。現在は、主として都市の住居集合、建築・都市の空間形態、人や建築などの都市活動、まちづくりなどの現代的な課題に取り組んでいます。

- ■坂牛 研究室

-

[専攻]意匠設計 [指導教員]坂牛 卓 教授 [キーワード]建築意匠

[テーマ例]❶装飾が建築におよぼす美的効果研究 ❷建築とメディアの関係性研究 ❸建築と町並みの形態的関係性研究 ❹建築、都市の公共性の研究 ❺建築社会学(ジェンダー、消費、倫理など)の研究まず、設計の力を上げるプラクティスとして建築的ヴォキャブラリーの蓄積を行います。そのためにコンペ、プロポーザル、ワークショップ、実際のプロジェクトなどを通して設計を行います。二つ目に設計のロジックを学びます。しかし意匠にはエンジニアリングが目指すような明快な指標はありません。「美」とはその時代の社会が決めていくものだからです。そこで、ある時代の意匠の妥当性を美学的、社会学的、建築的につむぎます。

- ■髙橋 研究室

-

[専攻]建築構造学、構造設計、防災技術 [指導教員]髙橋 治 教授 [キーワード]新素材,免震,制振,風力発電施設

[テーマ例]❶世界初免震、制振の開発 ❷新素材による新構法の研究 ❸最新の構造設計に関する研究「構造技術で社会をデザインする」をミッションに、①自然の力を知る→②高度な技術力をバランス良く身に付ける→③エンジニアとして社会貢献に挑む→④挑み知り得た経験を分かち合う→⑤構造技術で社会をデザインする、を創造的、実践的に学びます。私は東京理科大学を卒業後、民間の構造設計事務所でエンジニアとして実務に従事するかたわら、世界初の新規研究分野を開拓してきました。基盤からその姿勢を継承していきます。

- ■長井 研究室

-

[専攻]建築環境工学、建築設備工学 [指導教員]]長井 達夫 教授 [キーワード]熱環境計画,空調システム

[テーマ例]❶住宅における断熱性能の現場測定法の開発 ❷空調システムのエネルギー評価・最適化 ❸地域の熱供給システムの提案室内を健康的、かつ温熱的に快適な状態に保ちつつ、少ない資源を効率的に使って空調を行う方法を研究しています。そのため、断熱強化や窓の適切な配置等、建築設計上の工夫とその評価方法について、実建物の実測と計算機シミュレーションにより研究しています。また、業務ビルの空調システムの適切な構築方法や、エネルギー評価、最適な運用方法等に関する研究を行っています。

- ■山川 研究室

-

[専攻]建築構造学,数理工学 [指導教員]山川 誠 教授 [キーワード]建築構造,建築数理

[テーマ例]❶建築骨組の構造最適化 ❷想定外につよいロバスト設計 ❸空間構造の形態創生・応答制御設計建築がもつ安全性、経済性、使用性、美観などの性質を各種の性能ととらえ、これらの関係について数理的方法から研究を行います。例えば、地震につよく安全で、機能性に優れ、合理的な形態をもつ建築をAI 等の計算的なアプローチから提案します。

- ■広谷 研究室

-

[専攻]建築意匠・まちづくり [指導教員]広谷 純弘 教授 [キーワード]建築意匠・まちづくり

[テーマ例]❶建築設計における他領域のクリエイターとの共同作業の有効性について ❷まちづくりの調査と実践 ❸デザインやアートイベントのプロデュース絵や彫刻のように、アーティストが自らの内なる声を聴き、深く自分と対話してつくるアートとは異なり、建築は他者との対話の中で生まれてくる。だから建築はそれだけで自立して存在するのではなく、必ず何かとつながっている。逆に言えば、どれだけ多くのものとつながっているかが建築独特の価値といえる。建築の学習と共に、他領域クリエイターの仕事を知り、建築を考える力を広げていきます。