-

工業化学科の特徴1

好奇心を刺激する

多面的なカリキュラム1年次には、物質と化学、エネルギーと化学、環境と化学など多面的に見た化学についての講義を通して、学生の知的好奇心を刺激し「ものづくり」への心を開きます。工学倫理や英語と日本語のコミュニケーション能力を養う科目なども用意しています。

-

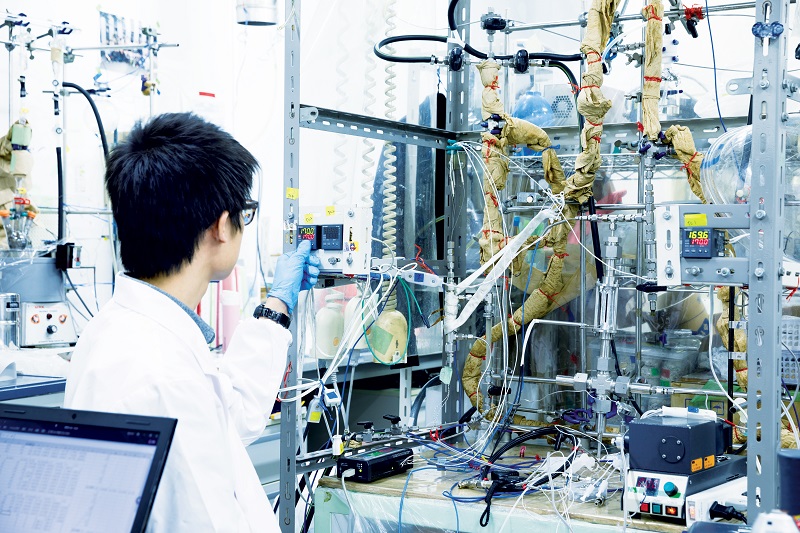

工業化学科の特徴2

実践的な学びを通じ

基礎技術を修得3年次には、細分化された専門科目をアラカルト方式で選択し、応用面の各種化学を実践的に学びます。多くの実験によって物理的・化学的現象を実際に体験することで、1・2年次に学んだ理論や知識がより確かなものになり、技術者・研究者としての基礎技術も身につきます。

-

工業化学科の特徴3

技術者・研究者として

多様な能力を養う4年間を通じて、工業化学分野の先端的な理論と技術を実践的に研究。その集大成である4年次の卒業研究または工業化学特論では、プロジェクトにおける問題の発掘能力、創造的な解決能力、プレゼンテーション能力など、多様な力を養います。

基礎情報・資格 BASIC INFORMATION & CERTIFICATION

| キャンパス | 取得学位 | 在籍学生総数 | 目指せる資格 |

|---|---|---|---|

| 葛飾キャンパス | 学士(工学) |

470名 男子 71%/女子 29% ※2024年5月1日現在 |

・公害防止管理者

・環境計量士 ・危険物取扱者(甲種) |

カリキュラム CURRICULUM

■必修科目 ●選択必修科目 ◆選択科目

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |

|---|---|---|---|---|

|

■線形代数1・2/物理学1・2/化学1・2/微分積分1・2/工業化学通論/基礎工業化学及び演習/工業化学実験1・2/物理学実験1・2 ◆基礎物理学/工業化学キャリア形成論 |

■化学数学 ◆コンピュータ利用化学1及び演習/コンピュータ利用化学2及び演習/データサイエンス・AI応用基礎 |

■工業化学演習/工業化学特別実験 ◆工業化学特別講義/工業化学安全防災講義/総合工学 |

■卒業研究1・2 | |

| 無機・分析化学分野 | ■無機化学1/無機化学1演習 | ■分析化学/分析化学演習/無機・分析化学実験 ●無機化学2・3 |

●機器分析化学/電気化学/触媒・光化学 ◆セラミックス化学/材料物性化学 |

|

| 有機化学分野 | ■有機化学1/有機化学1演習 | ■有機化学2/有機化学2演習 ●有機化学3 ◆生化学基礎 |

■有機工業化学実験1・2 ●炭素資源有機工業化学/有機化学4/高分子有機工業化学/有機化学5/有機典型元素化学 ◆生化学 |

|

| 物理化学分野 | ■物理化学基礎/物理化学基礎演習 | ■物理化学1/物理化学1演習/物理化学実験 ●物理化学2 |

●化学平衡論/高分子物理化学/反応速度論/コロイド・界面化学/物理化学3 | |

| 化学工学分野 | ■化学工学1・2/化学工学1・2演習 ●化学環境概論 ◆化学量論計算/化工熱力学 |

■化学工学実験1・2/粉体工学/分離工学/反応工学/プロセス制御 ◆装置工学概論/生物材料工学 |

2024年度 学修簿 卒業所要単位表

| 基礎科目 | 専門科目 | 一般教養科目 | 合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門基礎 | 基幹基礎 | 関連専門 基礎 |

必修 | 選択必修 | 選択 | 一般教養科目 | 英語 | 初習語 | |

| 19 | 12 | ― | 29 | 8 | 28 | 20 | 8 | 2 | 126 |

卒業研究・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■無機・分析化学分野

- 周期表に出てくるさまざまな元素を駆使し、共有結合とイオン結合、結晶質と非晶質など、化学物質の持つ多彩な可能性を望みの機能に生かし、解析して社会に役立てる。それが無機・分析化学です。

- ■有機化学分野

- 有機化学は有機化合物、炭素の結合物の化学です。生物に関係の深い物質も対象です。繊維、薬、機能性材料など応用も広く、有機化合物の種類は非常に多いので新発見ができる面白い分野です。

- ■物理化学分野

- 物理化学は、あらゆる化学現象とそれに関連した多くの現象に理論的な基礎を与え、有機化学、無機・分析化学などの分野に存在する基本問題をより深く、統一的に理解することを目標としています。

- ■化学工学分野

- 生活に必要とされる製品には化学の原理を応用して作られるものが多くあります。その生産には原料やエネルギーの使い方、環境負荷の低減などさまざまな工夫が不可欠となります。この工夫が化学工学です。

学生の声 VOICE

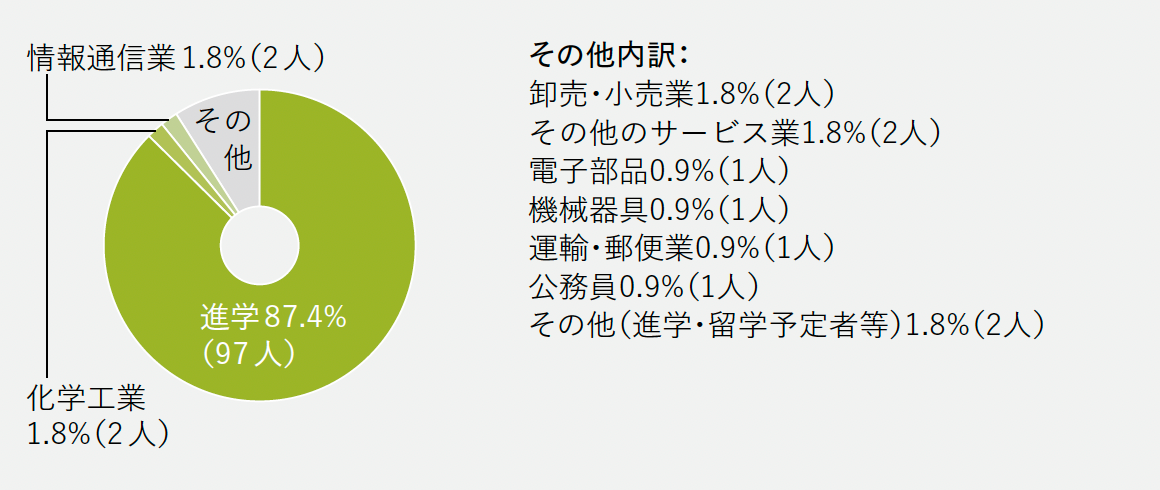

進路 CAREER

2024年3月31日現在

主な就職先

-

[情報通信業]

NTTデータ、大樹生命アイテクノロジー、中央システム、東京海上日動システムズ、東芝デジタルソリューションズ、富士通、みずほリサーチ&テクノロジーズ、リクルート -

[公務員、機械器具]

国土交通省、国税庁、東京都、東京消防庁、千葉県八千代市、住友重機械工業、東芝インフラシステムズ、富士フイルムビジネスイノベーション、プログレス・テクノロジーズ、三菱電機、ヤマシンフィルタ -

[サービス業、卸売・小売業]

アズワン、コスモエンジニアリング、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン、山九、山善

2021年3月~2023年3月卒業生

Learn about... 関連する学科を見てみよう!

- ■今堀 研究室

-

[専攻]有機化学、有機合成化学 [指導教員]今堀 龍志 准教授 [キーワード]分子触媒,機能性分子,化学反応制御

[テーマ例] ❶化学反応を時空間で制御する分子触媒の開発 ❷適時適所機能発現を実現する機能性医薬品の開発 ❸光応答性機能性分子材料の開発化学反応は医薬品や身の回りの化成品をつくる重要なツールであると同時に、さまざまな自然現象、生命現象の本質です。化学反応を制御して自在に操る技術は、多くの分野で人類の発展に寄与することができます。本研究室では、生体内で化学反応を操る酵素を参考に、外部刺激によって反応空間を自在に操る分子マシンを設計構築し、それらを触媒として用いることで、化学反応を時間と空間で制御する技術を開発しています。酵素のように化学反応を時空間で操ることで、廃棄物の軽減や資源の有効活用に配慮した環境調和型化学変換の実現と、有機化学による現象制御を基盤とする新しい医薬品や機能性材料の開発を目指しています。

- ■大竹 研究室

-

[専攻]化学工学 [指導教員]大竹 勝人 教授 [キーワード]高圧・超臨界流体,天然由来高分子,高分子材料

[テーマ例] ❶二酸化炭素を用いた難水溶性薬物の水溶化 ❷静電微粒化法を用いたマイクロカプセルの調製 ❸基礎物理化学物性(溶解度、融点、相平衡など)の測定と相関私たちの専攻する化学工学という学問分野は、高校までの化学では現れません。もともとは、化学工業において必要とされるさまざまな装置の設計や操作についての研究を行うものでしたが、現在では環境問題から生物学にまで及ぶ広い学問分野を対象に、ものづくりを通して社会に貢献する学問となっています。私たちは、環境に優しい化学プロセスの開発を目的に、高圧ガスや、気体でも液体でも固体でもない第4の状態である超臨界流体を用いた、高分子の合成や加工の研究、水に溶けない物質を水に溶けるようにする方法の研究などを行っています。また、天然にある高分子を用いた複合材料の開発を行っています。

- ■河合 研究室

-

[専攻]物理化学、界面化学 [指導教員]河合 武司 教授 [キーワード]機能性材料,ナノテクノロジー

[テーマ例] ❶ナノ粒子の超微細ナノ加工技術の開発 ❷極細金ナノワイヤーの合成と高機能触媒の開発 ❸温度と磁気で制御できる液体形状メモリーの開発表面を有機化合物で修飾したナノサイズの粒子は量子サイズ効果や極めて大きな表面積による表面効果などのため新しい機能を示します。これらのナノ粒子は次世代の記録媒体、触媒、高機能ドラッグデリバリー材料などに応用できます。本研究室では、最新のナノ技術を駆使して、表面・内部にさまざまな細工を施したナノ粒子や形態制御したナノ粒子などの作製法を開拓し、高性能ナノ触媒・発光材料・透明導電性材料・メタマテリアルなどを開発しています。また水素結合などの比較的弱い相互作用を主体にしたソフトマテリアル材料として、低温で液体・高温で固体になる材料、ある温度で発色する材料、液体の形状メモリー材料などの開発も行っています。

- ■国村 研究室

-

[専攻]分析化学 [指導教員]国村 伸祐 准教授 [キーワード]X線分析,材料分析,環境分析

[テーマ例]❶微弱X線を用いた高感度化学計測法の開発と応用 ❷微弱白色X線を用いた全反射蛍光X線分析法の高感度化の検討 ❸焦電結晶の新規応用に関する研究X線を用いることにより、元素組成、結晶構造、化学結合状態などさまざまな化学的情報を調べることができます。これまでX線分析では、強いX線光源を利用することにより高感度化が達成されてきました。一方、微弱なX線光源を用いることで、X線分析装置の小型軽量化を行うことが可能となります。私たちは、微弱X線光源を用いる高感度分析法の開発、および材料、環境分析などへの応用に関する研究を行っています。これらの研究を通じて、分析が求められるその場において物質のさまざまな情報を得ることを可能にしていきたいと考えています。

- ■近藤 研究室

-

[専攻]界面化学、物理化学 [指導教員]近藤 行成 教授 [キーワード]界面活性剤,分子集合形態制御

[テーマ例] ❶ベシクル(擬似細胞)の自発形成に関する研究 ❷刺激応答性界面活性剤の開発 ❸金属を使わない金属光沢塗料の開発毎日洗濯で使う洗剤は界面活性剤です。また私たちの体は界面活性剤(洗剤とは分子構造が異なりますが)の集合体で構成されています。このように界面活性剤はとても身近なものです。本研究室では界面活性剤集合体の「かたち」がどのような因子により決まるのかを解明しようとしています。この研究が完成すると人工細胞ができるはず。ナノ~マイクロメートルの複雑なかたちの構造体を特別なエネルギーを必要とせずに作ることもできるようになるでしょう。私たちは界面活性剤集合体の新たな機能の発掘にも努力しています。これらの研究を通して、医・薬・工等多岐にわたる分野に貢献したいと考えています。

- ■庄野 研究室

-

[専攻]化学工学 [指導教員]庄野 厚 教授 [キーワード]微粒子合成,新エネルギー,エマルション

[テーマ例] ❶w/oエマルションを反応場とした高分子微粒子の合成 ❷高比表面積活性炭担持白金触媒を用いた有機ハイドライドの脱水素反応システムの開発 ❸超音波場を用いた難生分解性有機物の分解同じ物質からなる微粒子でもそのサイズによって性質・用途が大きく異なることがあり、サイズ制御のためには反応場の制御が大切となります。このように「もの」を作り出すには、材料や反応方法の選択とともに、どのような「場」を利用して合成や分離を行わせるかも非常に重要となってきます。本研究室では、反応や分離を行う場を工夫することで、物質の合成や分離に関する新たな手法を開発することを目的としています。例えば、w/oエマルションと呼ばれる油中に分散した微小液滴や超音波の照射場を反応場とした微粒子の合成、活性炭のミクロ細孔内に担持した白金触媒による脱水素反応システムの開発などを行っています。

- ■杉本 研究室

-

[専攻]有機合成化学、高分子合成化学 [指導教員]杉本 裕 教授 [キーワード]重合,不斉合成,分子認識

[テーマ例] ❶精密合成(高分子合成、不斉合成)を可能にする触媒の開発 ❷新しい機能性高分子材料の開発 ❸機能性分子(人工酵素や超分子複合体)の分子設計近年、ナノサイエンスへの期待が高まっていますが、nmサイズにある物質の性質や機能を厳密に制御するには分子サイズのオングストローム領域が重要になります。われわれは、このオングストローム・サイズから物質を自在に生み出す合成化学を中心に化学の諸分野を学び有機化合物を精密に合成する触媒の設計とそれを利用した新規材料(特に高分子材料)の開発を行っています。また、有機合成化学の観点から、資源、エネルギー、環境、材料、バイオの諸課題に取り組もうとする意図から、「生物に学び、生物を超える化学」を標榜し、研究に取り組んでいます。

- ■田中 研究室

-

[専攻]無機化学、固体化学、電気化学 [指導教員]田中 優実 准教授 [キーワード]エネルギー変換,イオン伝導,機能性セラミックス

[テーマ例] ❶新規セラミック電解質・混合伝導体の開発とエネルギー変換デバイスへの応用 ❷静電式振動発電素子の開発と発電システムの構築 ❸物理蒸着法を利用した高活性電極触媒の開発エネルギー問題に対する危機感の広がりとともに、再生可能エネルギーを起源とするクリーンな分散型電源の普及に向けた期待が高まっています。本研究室では、扱う元素とプロセッシング手法の多様性によりあらゆる物性・機能を生み出すことが可能な無機化合物(セラミックス)をベースに、「燃料電池」や「リチウムイオン二次電池」から「振動発電システム」に至る、さまざまなエネルギー変換デバイスにかかわる機能性材料の開発研究を行っています。結晶構造、微構造、高次構造といったさまざまなスケールレベルにおける構造を制御し、原子や電子、イオンの運動性を操ることで、所望の電気化学的機能を生み出してゆくことを目指します。

- ■永田 研究室

-

[専攻]機能物質化学、光化学 [指導教員]永田 衞男 准教授 [キーワード]エネルギー変換,環境浄化

[テーマ例] ❶有機-無機複合体を用いた太陽電池の開発(色素増感太陽電池など) ❷人工光合成による水素発生 ❸再生可能エネルギーの活用に関する研究石油、天然ガスなど従来のエネルギー資源に乏しい日本の安定した未来を作るには、再生可能エネルギーの普及は必要不可欠。自然の恵みである太陽光、バイオマス、地熱、風力、水力、そして海洋エネルギーなどのクリーンなエネルギーの活用が求められています。特に自然の光合成は光エネルギーを使った化学反応によって行われています。光合成から学ぶ光化学エネルギー変換を基盤とした太陽電池や人工光合成による太陽光エネルギーの活用技術を研究します。さらに化学の視点で再生可能エネルギーを活用する取り組みを行い、新たなエネルギー変換技術につなげることを目指します。

- ■橋詰 研究室

-

[専攻]生体関連化学、複合材料化学 [指導教員]橋詰 峰雄 教授 [キーワード]ナノハイブリッド材料,生体材料

[テーマ例] ❶バイオミネラリゼーションに倣った材料開発 ❷ナノハイブリッド界面作製のための表面修飾法の開発 ❸生物資源の構造材料としての機能化有機物と無機物とからなるハイブリッド材料は、それぞれの材料の特性が融合することにより優れた機能を発揮します。人工物に限らず、例えば骨もコラーゲンとアパタイトがナノレベルで複合化したハイブリッドです。本研究室では生物の骨形成過程を模倣したプロセスや、溶液からのセラミックス製造法など、環境低負荷な手法によってナノ複合構造をもつハイブリッド材料を開発しています。また豊富な生物資源を有効利用したハイブリッド材料の開発にも取り組んでいます。作製した材料は医用材料や軽量化構造材料としての利用が期待されるため、それらの視点に立った機能評価についても検討しています。