-

社会基盤工学科の特徴1

基礎力と応用力、

実行力を養う高度な教育「基礎知識を備えた適応性・発展性に富む土木技術者」「倫理観・環境観を備えた自立できる土木技術者」「実行力を備えた信頼される土木技術者」の要件を満たす人材を育成しています。土木工学の基礎を習得するとともに、実験や実習、卒業研究を通して応用力と実行力を養います。

-

社会基盤工学科の特徴2

段階的に深まる

学びのステップ1年次は数学、代数学、物理学、生物・化学、コンピュータなどの科目を履修し、基礎力を養成。2年次には専門選択科目が増え、興味の範囲に合わせた体系的な履修も可能になります。3年次はさらに専門性が高まり、現実社会を視野に入れたテーマに取り組んでいきます。

-

社会基盤工学科の特徴3

土木工学が対象とする

広範囲の研究テーマを網羅4年次には各研究室に所属し、卒業研究に取り組みます。構造工学・応用力学、コンクリート工学、地盤工学、水理学、環境工学、計画学、国土情報工学など、本学科には土木工学が対象とする広範囲にわたる分野すべてをカバーする教員を揃え、研究活動を行っています。

基礎情報・資格 BASIC INFORMATION & CERTIFICATION

| キャンパス | 取得学位 | 在籍学生総数 | 目指せる資格 |

|---|---|---|---|

| 野田キャンパス | 学士(工学) |

477名 男子 82%/女子 18% ※2024年5月1日現在 |

・技術士(注1)/技術士補(注2) ・修習技術者(注3) ・測量士/測量士補 |

(注1) 修習技術者または技術士補の資格取得者は、必要な経験を積んだ後に技術士第二次試験に合格し、登録することによって取得できる

(注2) 社会基盤工学科を卒業し、登録することにより取得できる

(注3) 社会基盤工学科を卒業することにより取得できる

カリキュラム CURRICULUM

■必修科目 ●選択必修科目 ◆選択科目

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |

|---|---|---|---|---|

| 基礎 | ■土木工学概論/微分積分学1・2/代数学1・2/コンピュータ概論/プログラミング演習1・2 ●物理学/化学/一般力学1・2/数学演習1・2/科学と土木 ◆応用数学3 |

■図学 ◆応用数学1・2/応用数学4 |

■卒業研究1・2 | |

| 構造工学/ コンクリート工学 | ■材料力学1 |

■構造力学実験/コンクリート工学/ コンクリート工学実験 ◆材料力学2/コンクリート構造工学/材料力学演習 |

■コンクリート構造物の設計 ◆構造力学1・2/橋梁工学 |

|

| 地盤工学/ 土木材料学 | ■土質力学1 ◆土質力学2/土質力学演習1・2/ 土木材料学 |

■土質工学実験 ◆土木基礎工学/地盤強化改良工学/ 地盤防災工学 |

||

| 水理学/ 環境工学 |

■水理学1/環境工学概論 ◆水理学2/水理学演習1・2 |

■水理学実験/環境工学実験 ◆環境水理学/水文気象学/環境施設工学1・2 |

||

| 計画学/ 国土情報工学 | ■測量学/土木計画学実習 ◆リモートセンシング |

■土木計画学/測量学実習 | ◆国土情報工学/都市の計画と設計/交通システムの行動分析/交通計画 | |

| 応用 | ◆維持管理工学 | ■現代における土木技術の役割と展望 ◆防災水工学/景観・空間デザイン概論/公共政策/建設マネジメント/トンネル工学/港湾工学/地震工学/環境計画論/交通システムの設計学/社会基盤ゼミ(6年一貫)/社会基盤ゼミ/データサイエンス・AI応用基礎 |

2024年度 学修簿 卒業所要単位表

| 専門 科目 |

基礎科目 | 一般教養科目 | 自由 科目 |

合計 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 専門基礎 | 基幹基礎 | 関連専門 基礎 |

自然を学ぶ 科目群 |

人間と 社会を学ぶ 科目群 |

キャリア 形成を学ぶ 科目群 |

外国語を 学ぶ 科目群 |

領域を 超えて学ぶ 科目群 |

|||

| 66 | 28 | 30 | - | 124 | ||||||

卒業研究・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■構造工学/応用力学

- 土木施設の適切な運用のため、橋梁など多くの構造物を構築する必要があります。構造工学はそれらを合理的に作るための学問です。また、応用力学は、構造工学への数理理論的基礎を与える基礎研究を担っています。

- ■コンクリート工学

- 水に次ぐ消費量であるコンクリートは、安全で快適な生活を実現する社会基盤整備に必要不可欠な材料です。コンクリートに関わる設計、施工、維持管理、および廃棄物の有効活用について検討します。

- ■地盤工学

- トンネル、長大橋、ダム、高層ビル、臨海埋立地など私たちを取り巻く社会基盤はさまざまな地盤の上につくられています。地盤に関わる工学的な諸問題を、理論および実験により解明します。

- ■水理学

- 大気汚染や水質汚濁、洪水氾濫、巨大津波のように、大気と水に係る環境と防災の諸問題が顕在化しています。これらを現地観測や実験、数値シミュレーションにより明らかにします。

- ■環境工学

- 身の回りのことを考えたことがありますか?そのすべてが環境です。使った水はどこへ行くのか分かりますか?ごみってなんだか分かりますか?こういったこと、すべてを考えることを環境工学といいます。

- ■計画学

- 道路、鉄道といった交通基盤施設は、人々が快適かつ効率的に移動できるよう計画される必要があります。社会資本がどのように計画・設計され、実現されて評価されるのかについて探求します。

- ■国土情報工学

- 地球観測技術の一つとして「リモートセンシング(遠隔探査)」は進化を続けています。人工衛星等から観測されるリモートセンシングデータの処理・解析に関わる研究課題に取り組んでいきます。

- 加藤 研究室(維持管理学,材料開発,高品質施工)■

- 菊池 研究室(軟弱地盤対策,杭基礎,新しい地盤材料の開発)■

- 木村 研究室(構造物の振動,耐風工学,風車)■

- 小島 研究室(リモートセンシング,国土情報工学,土木計画学)■

- 佐伯 研究室(センシング,地震の減災)■

- 塚本 研究室(土質力学,動土質力学,土質工学)■

- 出口 研究室(浄水・排水処理,遺伝子解析,廃棄物)■

- 寺部 研究室(市民参加,意識調査分析,人間行動分析)■

- 東平 研究室(弾性波動論)■

- 仲吉 研究室(都市水文気象学,温熱生理学)■

- 二瓶 研究室(河川・海岸災害の防災・減災,環境水理学)■

- 栁沼 研究室(交通行動分析,交通ネットワーク解析,計算機シミュレーション)■

学生の声 VOICE

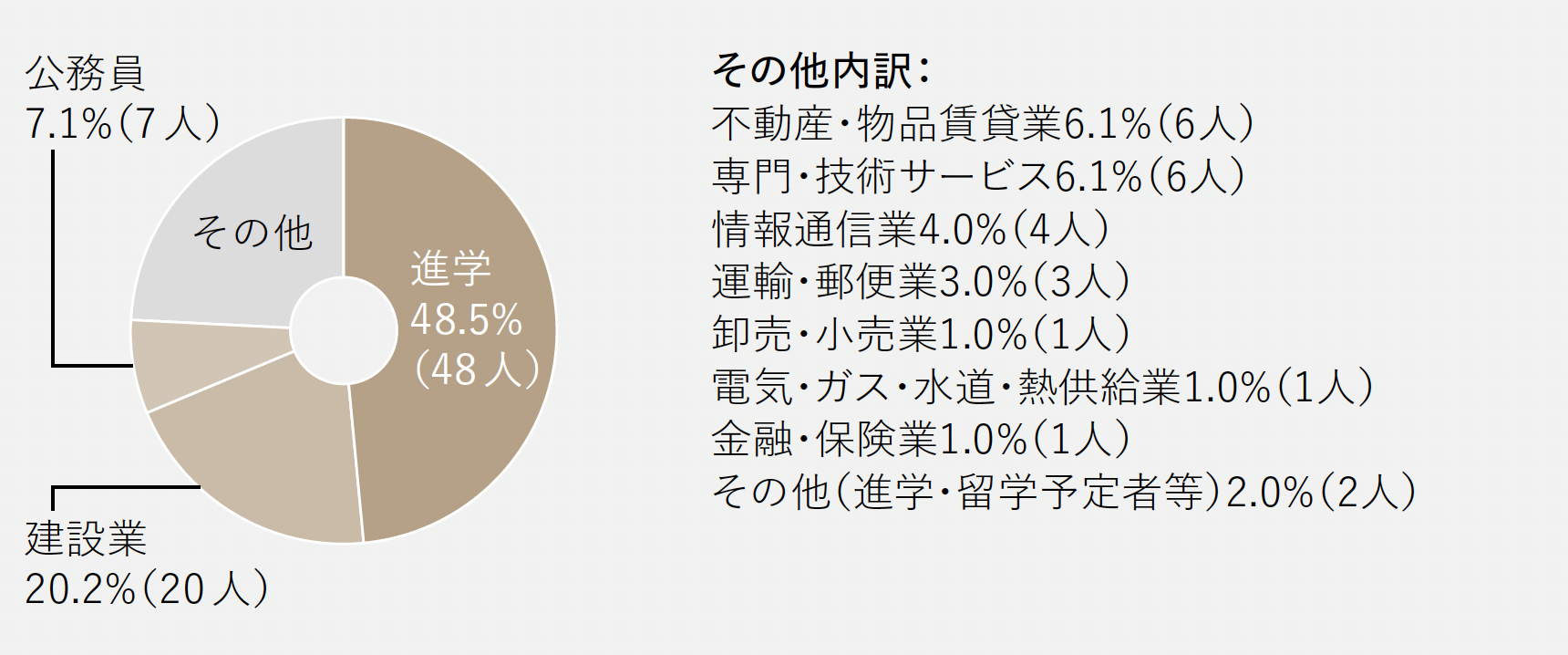

進路 CAREER

2024年3月31日現在

主な就職先

-

[建設業]

安藤・間、大林組、奥村組、鹿島建設、五洋建設、清水建設、ショーボンド建設、鉄建建設、大成建設、東亜建設工業、東急建設、戸田建設、飛島建設、西松建設、日揮、長谷工コーポレーション、前田建設工業 -

[公務員]

経済産業省、国土交通省、防衛省、神奈川県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、大阪府大阪市、神奈川県横浜市、東京都特別区 -

[不動産・物品賃貸業、サービス業]

NJS、オリエンタルコンサルタンツグローバル、首都高速道路、大和ハウス工業、日本工営、ニュージェック、NEXCO中日本、NEXCO西日本、NEXCO東日本、パシフィックコンサルタンツ

2021年3月~2023年3月卒業生

- ■加藤 研究室

-

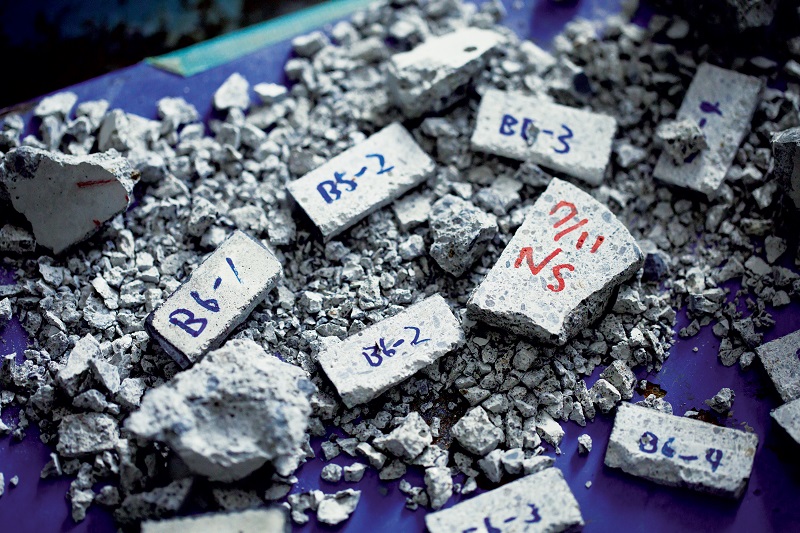

[専攻]コンクリート工学 [指導教員]加藤 佳孝 教授 [キーワード]維持管理学,材料開発,高品質施工

[テーマ例]❶構造体コンクリートの品質確保のための設計・施工・検査システム ❷コンクリート構造物の維持管理 ❸科学理論に基づいた鉄筋コンクリートの各種挙動の解明わが国が、世界の経済大国になり得た要因の一つとして、社会基盤施設の充実があります。一方で、ローマ帝国は、施設の維持管理費の増大が帝国崩壊の一因となっており、この歴史が物語るように、社会基盤施設の充実は、社会の繁栄・成熟をもたらすとともに、衰退・滅亡へと導く諸刃の剣です。本研究室では、人口減少・高齢化、財政規律、高度技術社会、環境負荷低減、などの社会的な特徴を持つ成熟社会において、コンクリート構造物を戦略的に整備し、維持管理するために必要になることを検討しています。

- ■菊池 研究室

-

[専攻]地盤工学、地盤環境工学 [指導教員]菊池 喜昭 教授 [キーワード]軟弱地盤対策,杭基礎,新しい地盤材料の開発

[テーマ例]❶軟弱地盤改良工法に関する研究 ❷杭の支持力機構に関する研究 ❸産業副産物の地盤工学的再利用に関する研究地盤はすべての構造物を支えています。人類は知恵と経験でさまざまな構造物を大地の上に造ってきました。しかし、構造物を造るにあたっての社会の要求は時代とともに変化するため、地盤工学に関わる技術も社会の要請に応じて進歩していく必要があります。そこで、軟弱地盤上に経済的かつ合理的に構造物を造るための研究をしています。また、持続可能な人類の活動を支えるための地盤環境に関わる研究も実施しています。

- ■木村 研究室

-

[専攻]構造工学・風工学 [指導教員]木村 吉郎 教授 [キーワード]構造物の振動,耐風工学,風車

[テーマ例]❶構造物の風により生じる振動の特性解明 ❷強風下における橋梁を走行する車両の安全性検討 ❸橋梁や風車の振動特性の計測と解析橋梁などの構造物は、安全かつ便利であってほしい私たちの生活を支える縁の下の力持ちです。しかし、地震、風、車両などにより生じる振動が原因で損傷することがあります。中でも風で生じる振動は、外形が少し変わるだけで発現風速や振幅が大きく異なるなど、メカニズムが十分解明されていません。橋梁だけでなく、大型風車や送電線、そして風以外で生じる振動も対象とし、構造物をより合理的に設計できるように研究しています。

- ■小島 研究室

-

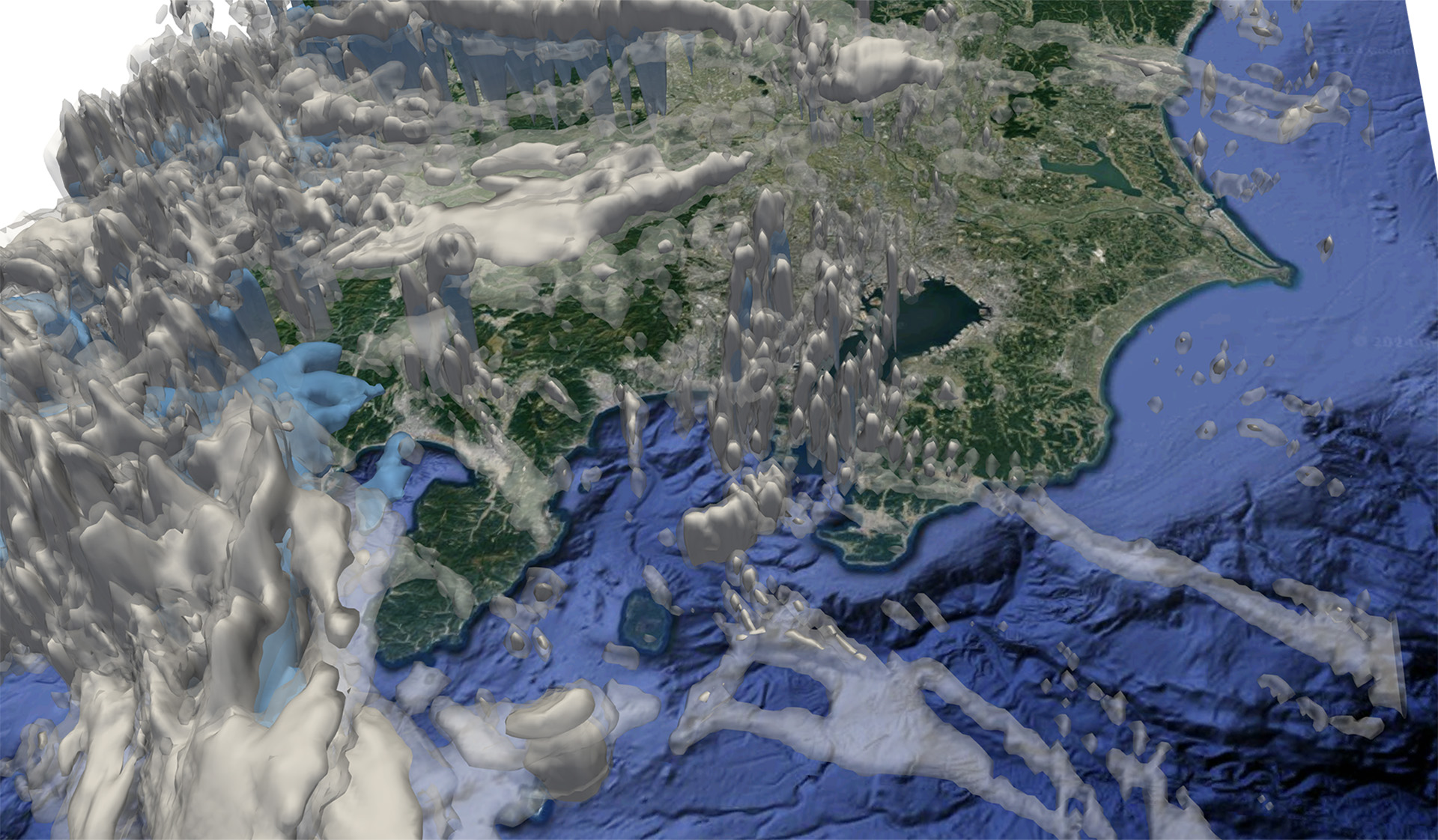

[専攻]地球環境工学 [指導教員]小島 尚人 教授 [キーワード]リモートセンシング,国土情報工学,土木計画学

[テーマ例]❶各種リモートセンシングデータを用いて国土の姿を分析 ❷衛星リモートセンシングデータと地理情報を併用して斜面崩壊危険箇所を広域推定 ❸錯視を利用した画像処理・解析手法の開発地球環境工学研究室(小島研)では、国土を対象とした「調査、計画、防災・減災」、いわゆる「国土の管理支援」を目的として、人工衛星、航空機、ドローン等から観測されるリモートセンシングデータや地理情報を併用する画像処理・解析技術に関する研究に取り組んでいます。ハイパースペクトルデータやマイクロ波映像レーダデータに対する各種画像処理・解析精度の向上、錯視を利用した画像処理・解析手法の開発等(特許戦略含む)、種々の研究を進めています。「土木工学」という専門分野に立脚し、環境・情報科学研究に関わる学際的な研究課題を設定しています。

- ■佐伯 研究室

-

[専攻]構造工学・維持管理工学・地震工学 [指導教員]佐伯 昌之 教授 [キーワード]センシング,地震の減災

[テーマ例]❶無線センサネットワークを用いたセンシングシステムの開発 ❷社会基盤構造物の異常検知・健全性モニタリング ❸地震時被災構造物の損傷把握センサの開発道路、鉄道、橋梁などの社会基盤が整備されてきましたが、安全かつ安価にサービスを提供するためには、それらを効率的に維持管理することが重要になっています。本研究室では、構造物の異常を効率的に検出したり、地震時などの被災状況を瞬時に把握したりするためのセンシングシステムの開発を行っています。

- ■塚本 研究室

-

[専攻]地盤工学 [指導教員]塚本 良道 教授 [キーワード]土質力学,動土質力学,土質工学

[テーマ例]❶地盤の飽和状態が液状化流動現象に及ぼす影響 ❷種々の液状化対策・地盤 改良工法の効果の評価 ❸原位置貫入試験による地盤定数の推定2011年3月11日の東日本大震災では、関東地域の広域で砂地盤の液状化により、社会基盤構造物・ライフラインのみならず戸建住宅に多大な被害が生じました。2004年10月の新潟県中越地震や2008年6月の岩手・宮城内陸地震では、自然斜面の崩壊で村落の孤立化や宅地盛土の崩壊が生じています。地震により飽和砂質土がどのように液状化に至り、地盤の流動を引き起こすかを室内試験や現地調査により研究を行っています。

- ■出口 研究室

-

[専攻]環境工学、環境学 [指導教員]出口 浩 教授 [キーワード]浄水・排水処理,遺伝子解析,廃棄物

[テーマ例]❶小規模下水道における水処理と汚泥農地還元 ❷排水からの有機物除去機構下水道の未普及地域を可能な限り解消していくための技術提案をします。排水処理では、有機物の除去を推進すると余剰汚泥が発生します。この汚泥の処理が、規模の小さい排水処理場ではコスト、技術者確保の面から難しいとされています。発生する汚泥などを堆肥化し、農地還元することが出来たとしたらどうでしょうか。このため、水処理プラントを運転しながら、汚泥発生が少なくなる技術を開発します。また、実際に堆肥を作り、その効果を確かめます。

- ■寺部 研究室

-

[専攻]交通計画 [指導教員]寺部 慎太郎 教授 [キーワード]市民参加,意識調査分析,人間行動分析

[テーマ例]❶交通計画における市民参加プロセスの評価 ❷都市鉄道や幹線交通を対象とした旅客行動の研究 ❸新幹線整備が地域に与える影響の実証的分析道路や鉄道などの交通計画を立案するためには、利用者の行動や意識を分析することが不可欠です。また市民の意見を広く集めて生かしていくことが求められています。さらに、幹線鉄道の収益維持や地域経済への影響、道路の渋滞・事故の減少など、交通に関わるさまざまな課題が山積しています。これらに取り組むため、観測・実験やシミュレーション・アンケートなど適切な調査手法を考え、得られたデータをどう分析すべきか研究しています。

- ■東平 研究室

-

[専攻]応用力学、地震工学 [指導教員]東平 光生 教授 [キーワード]弾性波動論

[テーマ例]❶地中の媒質の変動の推定手法について ❷並列計算機を用いた、散乱波動解析手法の開発 ❸地中の媒質の揺らぎの推定に関わる高速計算アルゴリズムの開発 ❹裂面の接触を伴う散乱現象の解析地震波動の伝播特性の把握、地震の発生源の探査法、超音波を用いた構造物の非破壊検査の数理的基礎を与える学問が弾性波動論です。弾性波動論の歴史は古く19世紀までさかのぼることができます。一方、20世紀に入ると数学的方法は大きく進展し、さらに近年では、計算機技術の飛躍的向上によって、これまで不可能と考えられてきた数値計算も可能になってきました。応用力学研究室では、固体中を伝播する波動の新たな高速解法を開発しています。そして、近年の高速並列計算機を用いてこの方法論の有効性を実証する研究を行います。

- ■仲吉 研究室

-

[専攻][専攻]流体力学、気象学 [指導教員]仲吉 信人 准教授 [キーワード]都市水文気象学,温熱生理学

[テーマ例]❶現在・将来気候に及ぼす都市影響の評価と緩和策に関する研究 ❷熱中症ゼロ社会実現のための環境・健康のモニタリング・モデリング技術開発 ❸ウェアラブルな環境・生理計測機器の開発、それを用いた都市環境・健康評価2050年までに世界人口の70%が都市に住むと予想されており(国連世界都市化予測、2011)、都市化に伴う環境問題(大気汚染、ヒートアイランド、豪雨)の悪化が危惧されています。本研究室では「安心快適な都市空間創出」を目的に、「都市形態」-「大気環境」-「人間健康」の関係定量化、および快適都市空間の提案に関する研究を行っています。観測・実験・数値計算とツールを問わず、時には計測器も自作し、現象の本質を捉えることを目指しています。

- ■二瓶 研究室

-

[専攻]防災水工学、水理学 [指導教員]二瓶 泰雄 教授 [キーワード]河川・海岸災害の防災・減災,環境水理学

[テーマ例]❶洪水氾濫や津波の災害調査と防災・減災技術の提案 ❷水災害・土砂災害に強い街づくりの提案 ❸水質汚濁・生態系劣化状況の把握と自然再生の取り組み(手賀沼、印旛沼、沖縄)わが国は、地震、洪水、津波・高潮等の災害リスクが極めて高く、水質汚濁やプラごみなどの水環境や生態系の問題が生じています。本研究室は、河川や海岸の「水」に関わる防災・環境問題を解決し、安全安心で環境に優しい社会を作るために必要な技術開発やまちづくりに取り組んでいます。これらの基礎は水の動きに関する「水理学」ですが、さまざまな学際分野と融合して研究を進めます。研究では、現地観測を行い、どんな防災・環境問題が起こっているかを肌で感じ取ることを重視しています。

- ■栁沼 研究室

-

[専攻]交通計画 [指導教員]栁沼秀樹 准教授 [キーワード]交通行動分析,交通ネットワーク解析,計算機シミュレーション

[テーマ例]❶災害時における都市圏交通行動シミュレーションの構築 ❷鉄道・道路の交通ビッグデータ解析手法と可視化システムの開発 ❸都市内の歩行者流動モデルに関する研究交通システムは、日々の生活や経済活動に大きく寄与しており、国土・都市・地域を形成する重要な社会基盤の1つです。しかしながら、道路渋滞や鉄道混雑、災害時のネットワーク遮断など様々な問題を抱えています。本研究室では、交通ネットワーク上での行動分析を通じて、現象理解および問題解決に資する研究に取り組みます。具体的には、鉄道・道路ネットワークや歩行空間における交通行動を記述する数理モデルの構築、AIや機械学習を活用した都市交通シミュレーションシステムの開発を行います。