ニュース&イベント NEWS & EVENTS

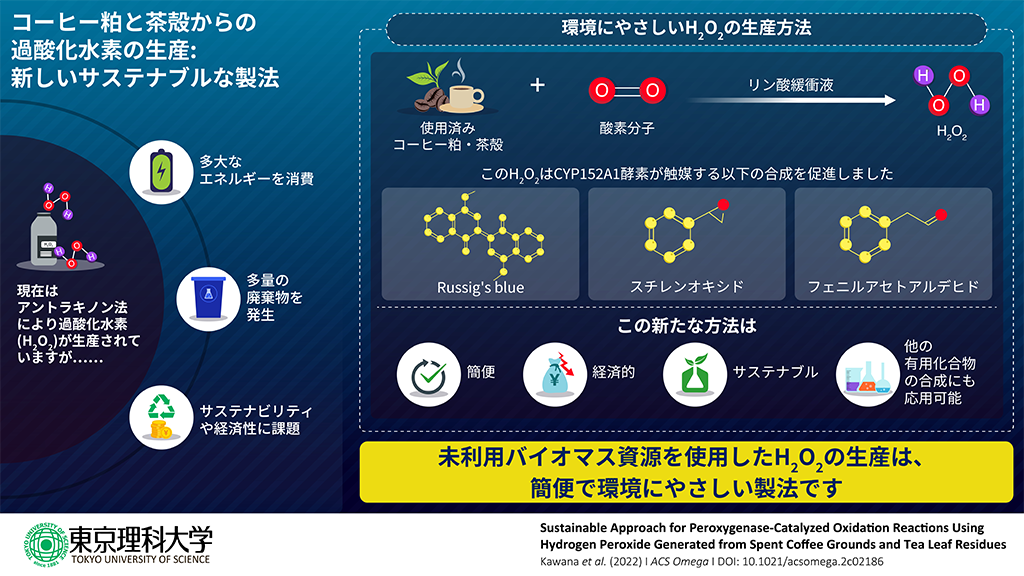

コーヒー粕と茶殻から過酸化水素を生産、さらにバイオプロセスへ応用

~未利用バイオマス資源を利用したサステナブルな物質生産を実現~

研究の要旨とポイント

- コーヒーやお茶に豊富に含まれるポリフェノールは、酸素と反応すると過酸化水素を生成して、抗菌活性等を示すことが知られています。

- 本研究では、物質生産の観点から、この過酸化水素の生成に着目しました。未利用バイオマス資源であるコーヒー粕と茶殻から、化学工業等において重要な物質である過酸化水素を生産することに初めて成功しました。

- さらに、生成した過酸化水素を生体触媒と組み合わせることで、スチレンオキシド等の有用化合物を合成することにも成功しました。確立した技術は、コーヒー粕と茶殻の新たな用途を提供することが期待されます。

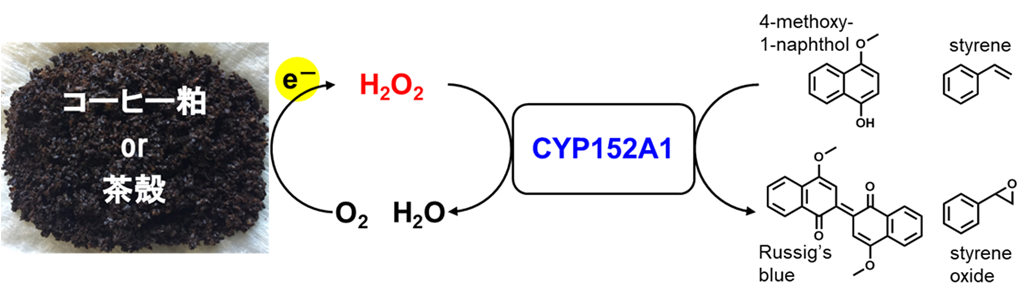

東京理科大学理工学部応用生物科学科の古屋俊樹准教授、同大学院理工学研究科応用生物科学専攻の川名秀明大学院生(研究当時)、奈良女子大学理学部化学生物環境学科の本田裕樹准教授らの研究グループは、ポリフェノールから過酸化水素が生じる現象に着目し、未利用バイオマス資源であるコーヒー粕と茶殻から、化学工業等において重要な物質である過酸化水素を生産することに成功しました(図1)。コーヒー粕と茶殻を利用した過酸化水素生産の報告は、当グループが知る限り本研究が初めてです。本手法では、コーヒー粕もしくは茶殻をリン酸緩衝液に添加後、振とうするだけで、過酸化水素を生産することができます。

さらに研究グループは、生成した過酸化水素をバイオプロセスへ応用することも試みました。生体触媒である酵素を物質変換に利用するバイオプロセスは、化学プロセスでは困難な常温常圧下での反応を可能とするため、物質生産への応用が期待されており、すでに医薬品等の製造に使用されています。

今回、研究グループは、過酸化水素を酸化剤とする反応を触媒する酵素、ペルオキシゲナーゼに着目しました。コーヒー粕から生成した過酸化水素をペルオキシゲナーゼ存在下でスチレンという化合物に作用させたところ、医薬品原料等として有用なスチレンオキシドを合成することができました(図1)。コーヒー粕のみならず、茶殻から生成した過酸化水素も同様の反応に利用することができました。開発した技術は、廃棄物からコストをかけずに過酸化水素を生産可能であり、生成した過酸化水素を生体触媒と組み合わせることで有用化合物のサステナブルな合成手法を提供することができます。

本研究成果は、2022年6月1日に米国化学会発行の学術誌「ACS Omega」にオンライン掲載されました。

研究の背景

コーヒーの消費量は国内だけでも年間40万トンを超えており、お茶も同様にたくさん消費されています。この消費に伴い、大量のコーヒー粕と茶殻が廃棄物として生じています。以前は廃棄物としてしか考えられていませんでしたが、様々な成分を含むコーヒー粕と茶殻は、近年、未利用バイオマス資源(※1)として認識されるようになり、肥料や燃料としての使用が進められています。しかしながら、現状ではその多くは廃棄物として捨てられており、さらなる用途の開発に期待が寄せられています。

一方、過酸化水素は、主にアントラキノン法という化学プロセスにより生産されていますが、製造に有機溶剤を使用することや多大なエネルギー消費を伴うことが課題となっており、環境調和性に優れた製法の開発研究が世界中で進められています。過酸化水素は、化学工業で不可欠なだけでなく、近年はエネルギーキャリア(※2)としても注目されています。

そこで今回、研究グループは、コーヒーとお茶に豊富に含まれるポリフェノールが、酸素と反応して過酸化水素を生じる現象に注目しました。これは、電子を豊富に含んだポリフェノールが酸素分子に電子を供与し、過酸化水素を生じる反応です。ポリフェノールの生体に与える影響や抗菌活性等を調べる目的で、過酸化水素の生成を調べた研究は報告されていましたが、この現象に物質生産の観点から着目した研究はほとんど存在しませんでした。コーヒーにはクロロゲン酸やカフェ酸等のポリフェノールが、お茶にはカテキン等のポリフェノールが豊富に含まれていますが、これらの化合物はコーヒー粕と茶殻にも残存しています。本研究では、ポリフェノールを含むコーヒー粕と茶殻から過酸化水素を生産することを試みました。

研究の詳細

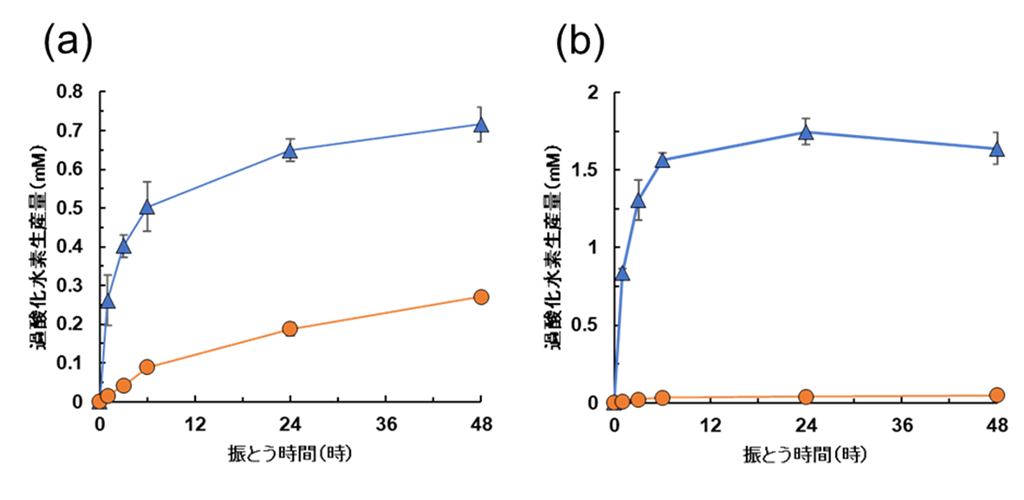

実験には、市販のコーヒー豆と茶葉からコーヒーとお茶を入れた後に残存するコーヒー粕と茶殻を使用しました。これらをそれぞれ純水に添加して振とうしたところ、少量の過酸化水素が検出されました。一方、リン酸緩衝液に添加して振とうしたところ、生成量が大幅に増加し、コーヒー粕からは0.7mM、茶殻からは1.6mMもの過酸化水素を生産可能なことが明らかとなりました(図2)。

この生成した過酸化水素を酵素に供給し、酸化反応を進行させることを試みました。酵素として、よく研究されている枯草菌由来のペルオキシゲナーゼCYP152A1を使用しました。基質としては、まず、4-メトキシ-1-ナフトールを用いました。この基質は酸化反応が進行すると青色の生成物Russig's blueを生じるため、反応が進行したかを色で容易に判断することができます。コーヒー粕および茶殻から生成した過酸化水素をCYP152A1存在下で4-メトキシ-1-ナフトールに作用させたところ、予想通り青色に変化し、酸化反応の進行を確認できました(図1)。

そこでつぎに、基質としてスチレンを用い、有用化合物であるスチレンオキシドの合成を試みました。マイクロチューブスケールで反応させた溶液を高速液体クロマトグラフィーにより分析したところ、コーヒー粕の場合には1.3µg、茶殻の場合には6.6µgのスチレンオキシドを生成していることが明らかとなりました(図1)。

まだ小スケールでの成果であり、生成量等に課題はありますが、今後、反応条件等を詳細に検討し、過酸化水素およびそれを利用した有用化合物の効率的な生産プロセスの開発を目指す予定です。

コーヒー粕と茶殻中のポリフェノールが酸素O2と反応すると過酸化水素H2O2を生成する。さらに、生成した過酸化水素をぺルオキシゲナーゼCYP152A1に供給し、4-メトキシ-1-ナフトールおよびスチレンと反応させると、Russig's blueおよびスチレンオキシドがそれぞれ合成される。

(a)にコーヒー粕から、(b)に茶殻からの過酸化水素生産を示す。丸(オレンジ)は純水中、三角(青)はリン酸緩衝液中での過酸化水素生成量。

用語

*1 未利用バイオマス資源

バイオマス資源とは生物由来の資源を指す用語である。植物由来のバイオマス資源は再生可能であることから、石油や石炭に代わる資源として注目されている。このうち、廃棄物等として利用されていないものを未利用バイオマス資源と言う。

*2 エネルギーキャリア

次世代エネルギーの水素は気体であるため、貯蔵や輸送が容易ではない。そこで、液体の過酸化水素の形で貯蔵や輸送を行い(エネルギーキャリア)、使用時に水素に変換することが方法の一つとして考えられている。過酸化水素自体を発電に使用することも研究されている。

論文情報

雑誌名

ACS Omega

論文タイトル

Sustainable approach for peroxygenase-catalyzed oxidation reactions using hydrogen peroxide generated from spent coffee grounds and tea leaf residues

著者

Hideaki Kawana, Toru Miwa, Yuki Honda, Toshiki Furuya

DOI

研究室

古屋准教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?6d15

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら