ニュース&イベント NEWS & EVENTS

PICK UP

-

2021.08.11

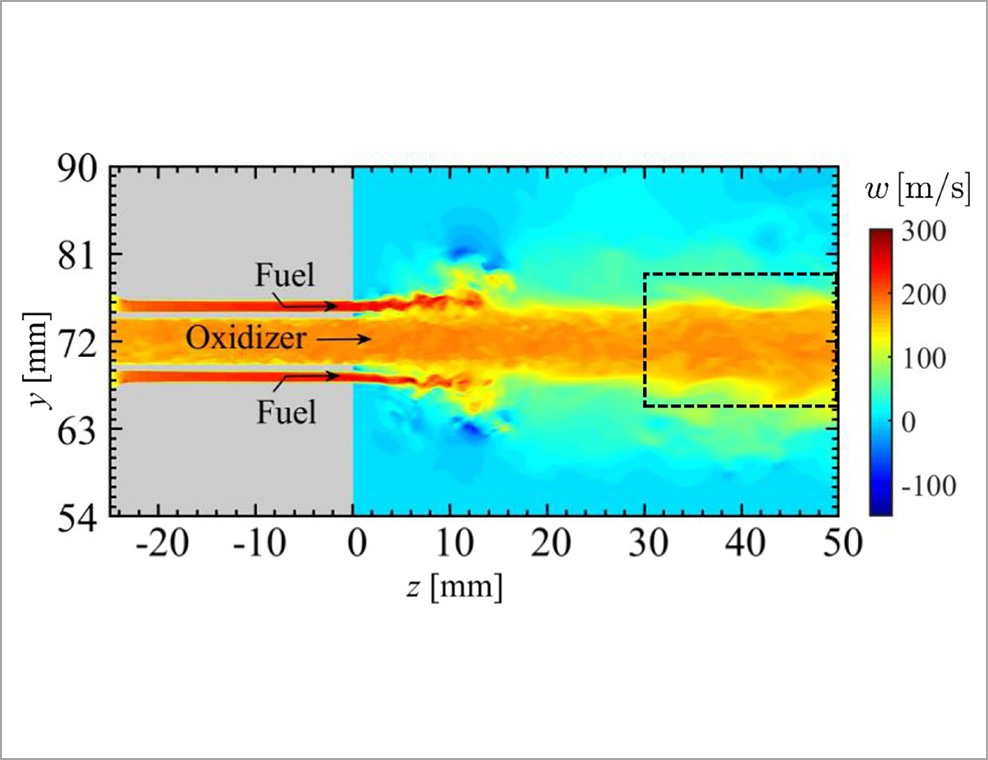

本学教員らの共同研究による「燃焼振動の形成と保持メカニズムの解明」について日刊工業新聞が紹介

本学工学部 機械工学科 後藤田 浩教授らの「複雑系科学の基礎理論を用いた燃焼振動の形成と保持メカニズムの解明」が、日刊工業新聞に紹介されました。 本研究は宇宙航空研究開発機構(JAXA)との共同研究により行なわれ、ロケットエンジンや航空エン…

-

2021.08.10

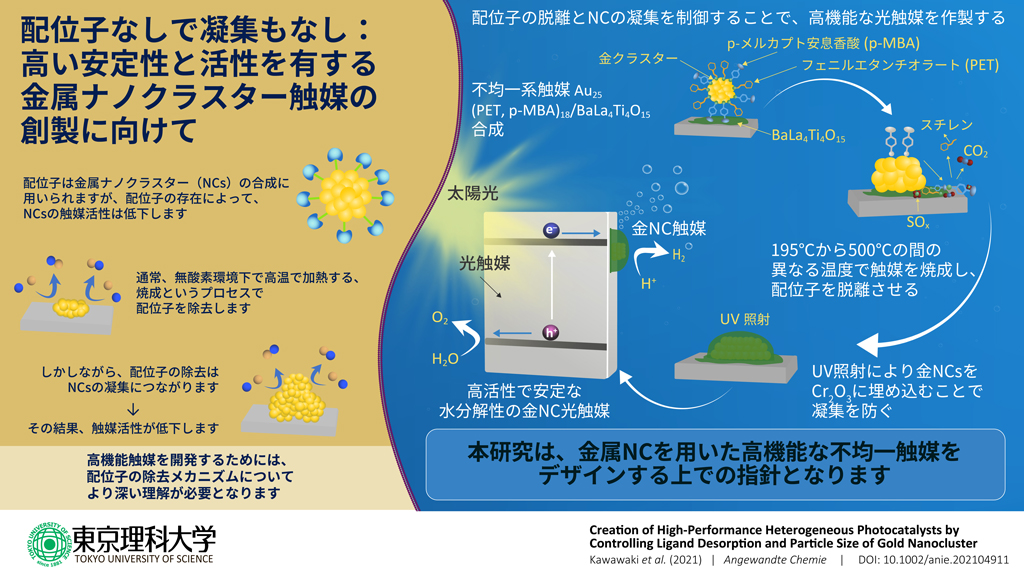

金属ナノクラスター技術を用いた新規光触媒の創製に成功

~高機能触媒開発に重要な化学反応のメカニズム解明と高機能触媒の作製方法の確立~金属ナノクラスター技術を用いた新規光触媒の創製に成功研究の要旨とポイント 新規高機能不均一系触媒の創製においては、金属ナノクラスターの凝集を防ぎつつ配位子を除去することが不可欠でありながら、その配位子の脱離過程での挙動は不明でした。 配位子の脱離過程における化学反応および反応温度条件を明らか…

-

2021.08.02

複雑系科学の基礎理論を用いて、燃焼振動の形成と保持メカニズムを解明

~ロケットエンジン開発の発展への貢献に期待~複雑系科学の基礎理論を用いて、燃焼振動の形成と保持メカニズムを解明研究の要旨とポイント 燃焼振動はエンジンの破損や短命化を引き起こすため、燃焼振動のメカニズムの解明は、燃焼工学や航空宇宙工学における重要な課題です。 本研究では情報理論、記号力学と複雑ネットワークに基づく数理解析法を用いて、燃焼振動の形成と…

-

2021.07.15

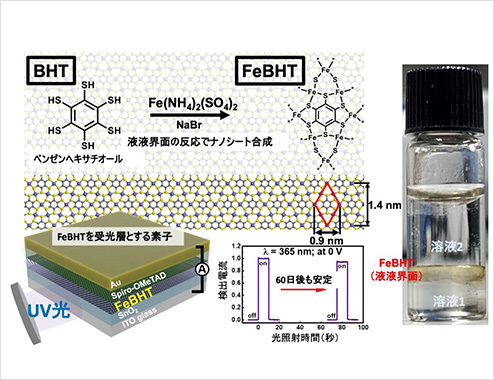

高い安定性を長期間維持する有機―無機複合ナノシートのボトムアップ合成法を開発

~電源のいらない受光センサーなど、オプトエレクトロニクス分野への応用に期待~高い安定性を長期間維持する有機―無機複合ナノシートのボトムアップ合成法を開発研究の要旨とポイント 目的にあった多彩な化学・物理構造を設計できる有機―無機複合二次元物質はオプトエレクトロニクス分野で高い注目を集めていますが、有機分子を含むことから安定性が低く、光電池などへの応用に向けた課題となっています。 本研究では…

-

2021.06.17

【参加者募集 7/17】坊っちゃん講座第5回坊っちゃん講座第5回(7/17)参加者募集

-

2021.06.16

本学教員の論説が『日本経済新聞』に掲載

本学教員の論説が『日本経済新聞』に掲載されました。 『日本経済新聞』の人体発電の特集に、本学 理工学部 先端化学科 四反田 功 准教授の論説が紹介されました。四反田准教授は記事の中で、人体発電装置の可能性について見解を述べています。 詳しく…

-

2021.06.11

本学教員のインタビュー記事が日本経済新聞「Nextストーリー」に掲載本学教員記事が日本経済新聞「Nextストーリー」掲載

本学理工学部 電気電子情報工学科 木村 真一教授(スペースシステム創造研究センター長)のインタビュー記事が、日本経済新聞「Nextストーリー『日の丸 月へ行く』」に掲載されました。 木村教授は、実験プラットフォーム「スペースコロニーデモンス…

-

2021.05.31

ゼロエミッション社会においても持続的な経済成長が可能

~数理モデルが示す持続可能な社会構築へのヒント~研究の要旨とポイント 人間の活動による排出物をゼロにすることを目指す「ゼロエミッション」に向けたさまざまな取り組みが行われており、経済成長との両立が課題となっています。 本研究では、CO2排出実質ゼロ(ネットゼロエミッション)社会においても…

-

2021.05.27

理工学研究科・横断型コース エネルギー・環境コース 「eモビリティシンポジウム」開催

-

2021.05.24

炭素繊維強化プラスチックの高自由度設計技術を開発

~強度を保持し軽量化に成功、よりエコな部品の実現に期待~研究の要旨とポイント 航空機の主要な部品の材料として多く用いられる炭素繊維強化プラスチックの積層構造を、従来の手法よりも高い自由度で設計できる新たな手法を開発しました。この手法は、計算コストが低いという点でも優れています。 本研究で開発され…

-

2021.05.11

本学教員らが共同開発する「汗で発電するバイオ電池」を日本経済新聞が掲載

本学 理工学部 先端化学科 四反田 功 准教授らが、花王株式会社と行っている「汗で発電するバイオ電池」について、日本経済新聞が紹介しました。 詳しくは掲載紙をご覧ください。 ■掲載紙2021年5月7日(金)日本経済新聞 ■本学 ニュース(2…

-

2021.04.20

本学教員の研究成果が日刊工業新聞他に掲載

本学 理工学部 建築学科 兼松 学教授らが、東京大学等と行っている「二酸化炭素を資源として使うコンクリート製造技術」について、日刊工業新聞他が紹介しました。 この技術は、セメントの生産によって排出された「二酸化炭素」と使用済みコンクリートに…

-

2021.03.15

汗中乳酸から高出力を生み出す薄膜型ウェアラブルバイオ燃料電池アレイを開発

〜自己発電型ウェアラブル乳酸センシング・デバイスとして活用可能!〜東京理科大学筑波大学理化学研究所山形大学 研究の要旨とポイント ●和紙を基板として多孔性炭素電極をスクリーン印刷して作製する、高出力の薄膜型ウェアラブル乳酸バイオ燃料電池アレイの開発を行いました。 ●これまで報告されている乳酸バイオ燃料電池…

-

2021.03.10

本学教員が『子供の科学』4月号に取材協力

『子供の科学』(株式会社誠文堂新光社 刊)4月号に、本学 理学部第一部 応用化学科 駒場 慎一 教授が取材協力した「電気のチカラ!」が特集されています。 特集では、『電気を貯めてもっと便利に使いたい』というテーマで、駒場教授のナトリウムイオ…

-

2020.12.14

超高容量を示すナトリウムイオン電池用炭素負極材料の開発に成功

~リチウムイオンを超える高エネルギーなナトリウムイオン電池の実現へ~東京理科大学岡山大学 研究の要旨とポイント ●これまで、ナトリウムイオン電池の炭素負極材料の容量は300-350mAh/gがほとんどで、ナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池よりも低エネルギー密度だと認識されてきました。 ●本研究では47…