ニュース&イベント NEWS & EVENTS

高い安定性を長期間維持する有機―無機複合ナノシートのボトムアップ合成法を開発

~電源のいらない受光センサーなど、オプトエレクトロニクス分野への応用に期待~

研究の要旨とポイント

- 目的にあった多彩な化学・物理構造を設計できる有機―無機複合二次元物質はオプトエレクトロニクス分野で高い注目を集めていますが、有機分子を含むことから安定性が低く、光電池などへの応用に向けた課題となっています。

- 本研究では、有機―無機複合二次元物質であるビス(ジチオラト)鉄(II)(FeBHT)の大きな良質フィルムを室温でボトムアップ合成する方法を開発し、さらに、そのフィルムを用いたセルフパワー光検出器は、長期に渡り高い安定性を示すことを明らかにしました。

- 室温で作ることができる受光膜は、電源を必要としない受光センサーとしての技術だけでなく、効率よく光を吸収して電流に変換するエネルギー供給素子として、モバイル用途や、商品等の光照射履歴などを記録する用途などに転用できると期待されます。

東京理科大学研究推進機構総合研究院の西原寛教授、前田啓明助教、福居直哉助教、物質材料研究機構若手国際研究センターの王映樵ICYS研究員、同機構国際ナノアーキテクトニクス研究拠点(MANA)の塚越一仁MANA主任研究者、国立台湾大学の江浚豪氏、陳俊維教授、国立交通大学の張豈銘博士、簡紋濱教授らの研究グループは、有機―無機複合二次元物質であるビス(ジチオラト)鉄(II)(FeBHT)の大きな良質フィルムを室温でボトムアップ合成する方法を開発し、さらに、そのフィルムを用いたセルフパワー光検出器は、高い安定性を長期に渡り維持することを明らかにしました。

グラフェンに代表される二次元機能性原子薄膜は、従来のバルクや単なる薄膜と異なる構造を持ち、特異な特性を示すことから、新たな機能や従来材料よりも優れた特性を持つ新規材料や革新的なデバイスの開発につながると期待されています。

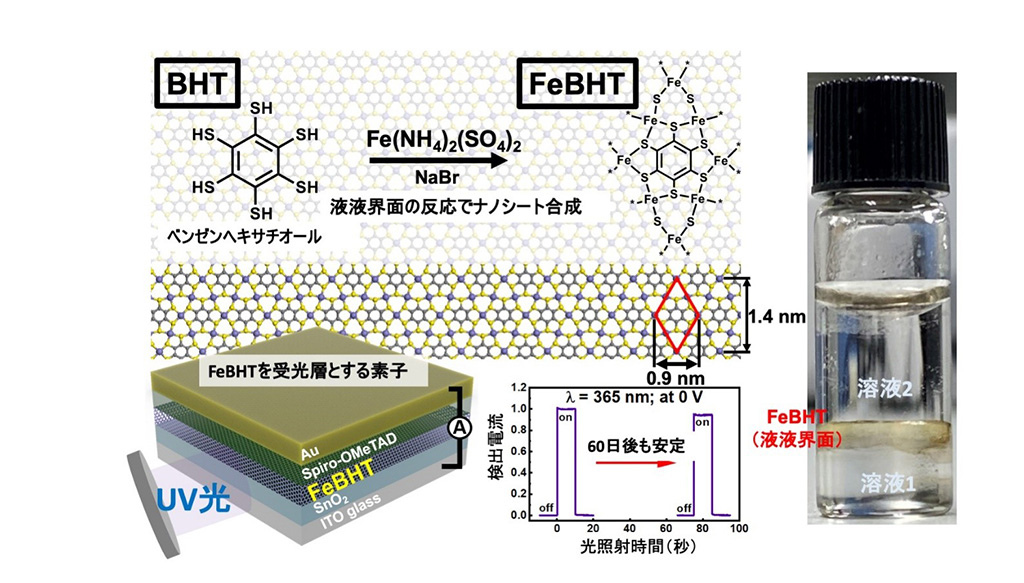

今回、研究グループは、有機―無機複合二次元物質の配位ナノシート(CONASH)であるFeBHTの大きな良質フィルムを、ベンゼンヘキサチオール(BHT)と硫酸鉄(II)アンモニウムのボトムアップ液/液界面重合法によって室温で合成することに成功いたしました。合成したFeBHTを用いたセルフパワー光検出器は、短い応答時間(< 40 ms)、6.57 mA W-1の高いスペクトル応答性、3.13×1011 Jonesの高い比検出率、365 nmで2.23%の外部量子効率の光応答を示すことも確かめました。さらにFeBHTセルフパワー光検出器は、大気下で非常に高い長期安定性をもつことも示されました。

図. 液/液界面重合法によるビス(ジチオラト)鉄(II)(FeBHT)の合成

本研究で開発された室温で作ることができる配位ナノシートは、電源を必要としない受光センサーとしてだけでなく、エネルギー供給素子としての応用も期待され、オプトエレクトロニクス分野における幅広い応用の可能性が示されました。

本研究成果は、2021年5月19日に国際学術雑誌「Advanced Science」にオンライン掲載されました。

研究の背景

有機―無機複合二次元物質は、目的にあった多彩な化学・物理構造を設計できることから、オプトエレクトロニクス分野で高い注目を集めている材料です。しかし一般に、有機―無機複合二次元物質は有機分子を含むことから安定性が低く、光電池などへの応用は困難でした。

配位ナノシート(CONASH)は西原教授らの研究グループが2013年に初めて報告した機能性二次元物質で、本学でその基礎と応用研究を行っています。CONASHはタイル状に敷き詰められた有機リガンド分子と無機金属イオンからなる2次元ネットワークです。CONASHは電気触媒やフォトニクスによる自己組織化を利用したボトムアッププロセスで合成できることから、有機アニオンと無機カチオンの組み合わせの多様性が非常に高く、物理化学的な特性を調整することができます。

今回、研究グループは有機―無機複合二次元物質の耐候性の低さを克服すべく、大気中で安定なCONASHであるFeBHTをデザインし、そのボトムアップ合成法を開発し、合成したFeBHTを用いたセルフパワー光検出器の光応答特性を調べました。

本研究は、科学技術振興機構(JST)のCRESTプロジェクトの一環として、新材料を用いる電子・光デバイス開発を専門とする物質材料研究機構の塚越主任研究者らのグループと共同で行いました。

研究結果の詳細

研究グループはまず、FeBHTをボトムアップで合成する方法を開発しました。具体的には、鉄イオンFe2+と臭化ナトリウム(NaBr)を含む水溶液(上層)と、ベンゼンヘキサチオール(BHT)の溶解したジクロロメタン(CH2Cl2)(下層)を室温下・窒素中で静置すると、2層の界面にFeBHTが生成しました。こうして合成されたFeBHTは、水およびジクロロメタン不溶性でした。

次に、合成したFeBHTを酸化インジウムスズ(ITO)/酸化スズ(SnO2)基板上に吸着させてエタノールで洗浄しました。光検出器であるFeBHTに対し、ITOとSnO2はそれぞれ、陽極と電子伝達体として機能します。さらにその上に、正孔輸送層Spiro-OMeTADと、陰極として機能する金(Au)をドープすることで、セルフパワー光検出器を作製いたしました。

そして研究グループは、このセルフパワー光検出器の光応答特性および安定性を調べました。その結果、短い応答時間(<40 ms)、6.57 mA W-1の高いスペクトル応答性、3.13×1011 Jonesの高い比検出率、365 nmで2.23%の外部量子効率の光応答を示すことが確かめられました。さらにFeBHTセルフパワー光検出器は、大気下で非常に高い長期安定性をもつことも示されました。

研究を主導した西原教授は、「室温で作ることができる受光膜は、電源のいらない受光センサーとしての技術だけでなく、効率よく光を吸収して電流に変換するエネルギー供給素子として、モバイル用途や、商品等の光照射履歴などを記録する用途などに転用できると期待しています。分子の工夫で、機能を拡張できますので、ビーカーからさまざまな光を吸収する素子を創出していきたいと考えています」と、今後の展望を語っています。

※ 本研究は、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(CREST)JPMJCR15F2 (JP26220801)、日本学術振興会の科学研究費特別推進研究(19H05460)などの助成を受けて実施したものです。

論文情報

雑誌名

Advanced Science

論文タイトル

Two-Dimensional Bis(dithiolene)iron(II) Self-Powered UV Photodetectors with Ultrahigh Air Stability

著者

Ying-Chiao Wang, Chun-Hao Chiang, Chi-Ming Chang, Hiroaki Maeda, Naoya Fukui, I-Ta Wang, Cheng-Yen Wen, Kuan-Cheng Lu, Shao-Ku Huang, Wen-Bin Jian, Chun-Wei Chen, Kazuhito Tsukagoshi, and Hiroshi Nishihara

DOI

研究室

西原研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/nishihralab/

西原教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?6A2A

前田助教のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?7373

福居助教のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?7372

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら