ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ヘテロ金属配位ナノシートのインク化技術を確立、大量生産や基板への直接塗布が可能に

~新たな電子デバイスや電極触媒などへの応用に期待~

研究の要旨とポイント

- 金属イオンと有機配位子から構成される配位ナノシートは多彩な物理・化学的特性を持つ構造を設計できることから多用途での応用が期待されていますが、一般的な合成法で得られる生成物は薄膜もしくは粉体であるため、加工が難しいという課題がありました。

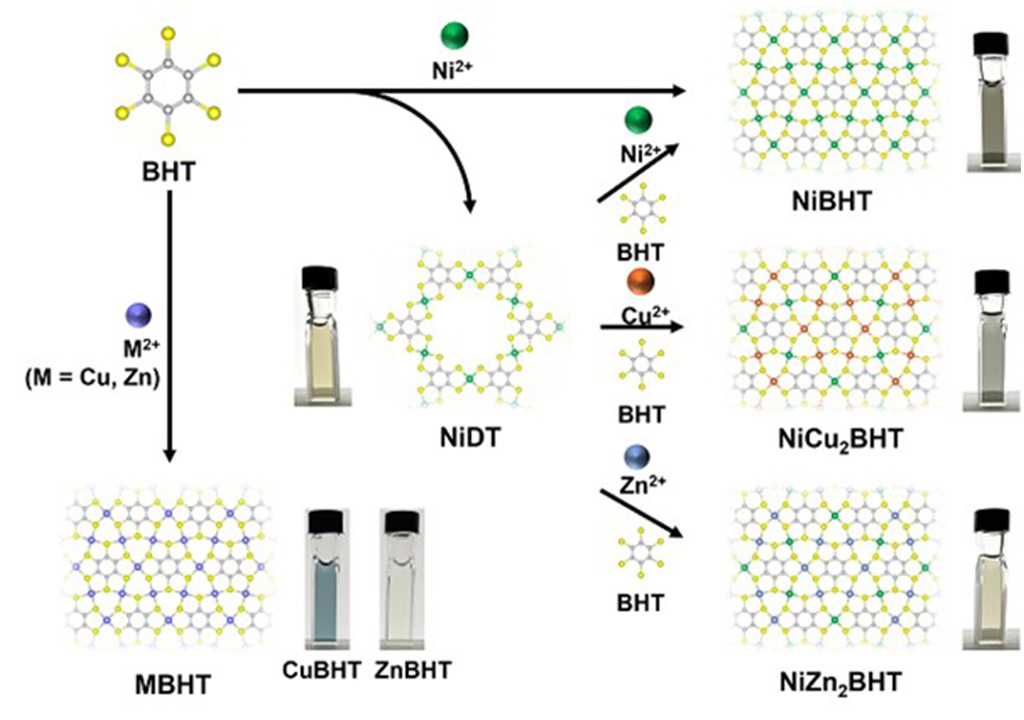

- 単一相内においてベンゼンヘキサチオール(BHT)に2種類の金属を逐次的に反応させることにより、複数の金属を含むヘテロ金属配位ナノシートをコロイド溶液として合成する方法を開発しました。

- これによりヘテロ金属配位ナノシートのインク化が可能になり、次世代のフレキシブル電子デバイスや水素製造触媒、センサー材料などの幅広い用途に活用できると期待されます。

研究の概要

東京理科大学 研究推進機構 総合研究院の西原 寛 嘱託教授、伊藤実祐氏(2024年度修士課程修了)、福居直哉プロジェクト研究員、髙田健司プロジェクト研究員、前田啓明 嘱託講師らの研究グループは、単一相内におけるベンゼンヘキサチオール(BHT)と金属イオンのモル比を制御することにより、配位ナノシートの構造を制御し、さらにそれらのインク化に成功しました。本技術を用いることで、印刷技術による配位ナノシートの大量生産や基板への直接塗布が可能となり、次世代のフレキシブル電子デバイスや水素製造触媒、センサー材料などの幅広い用途に活用できると期待されます。

配位ナノシートとは、金属イオンと平面有機分子の配位結合によって形成される二次元高分子です。分子設計の自由度が高く、電子的・化学的に特異な性質を有することから、幅広い用途への展開が期待される機能性二次元材料です。

今回、単一相内におけるベンゼンヘキサチオール(BHT)と金属イオンのモル⽐を制御することにより、多孔性構造のNiDT(=Ni₃BHT₂)および非多孔性構造のNiBHT(=Ni₃BHT)のコロイド溶液の選択的合成に成功しました。これらのコロイド溶液を電極上に被覆したところ、いずれも実際に水素発生反応に用いる電極触媒として機能することを確認でき、NiDTの方がNiBHTよりも高い触媒活性を示すことがわかりました。

さらに、CuBHTおよびZnBHTのコロイド溶液の合成にも成功し、NiDTの空孔に別の金属イオンとBHTを導入することにより、非多孔性のNiCu₂BHTおよび新規化合物NiZn₂BHTの合成も実現しました。

この手法を用いることで、複数の金属からなるヘテロ金属配位ナノシートの構造を分子レベルで制御でき、配位ナノシートをインク状に加工可能になります。さらに、二種目の金属を導入することにより、電気伝導性が大きく変化すること、トランスメタル化反応(*1)を用いることでNiBHTをNiCu₂BHTへと変換できることも見出しました。

望ましい性質を持つヘテロ金属配位ナノシートをインク化できるようになれば、次世代のフレキシブル電子デバイスやセンサー材料、水素発生触媒など幅広い分野で活用が期待されます。本技術は、低コスト‧省資源で高性能なエネルギー・環境・情報技術の普及を後押しするものであり、持続可能でスマートな社会の実現に貢献すると期待されます。 本研究成果は、2025年5月5日に国際学術誌「Small」にオンライン掲載されました。また、本論文は同誌掲載号のFront Coverに選出されました。

研究の背景

配位ナノシートは、金属イオンと平面的なπ共役系有機分子との配位結合によって形成される二次元高分子で、金属イオンの選択や配位子の分子設計によってユニークな物理的・化学的特性を発現することができます。そのため、エネルギー貯蔵、電子デバイス、電極材料、触媒など幅広い応用が期待されています。

本研究チームはこれまで、ベンゼンヘキサチオール(BHT)とNi2+イオンとの液-液界面および気-液界面における錯形成反応を利用した、膜状の多層および単層多孔性ニッケルジチオレンナノシートNiDT(= Ni₃BHT₂)の合成に成功するなど、配位ナノシートの開発に取り組んできました。

複数の金属イオンを含むことで優れた化学的・物理的特性が得られると期待されているため、近年では単一金属からなるホモ金属配位ナノシートに加えて、異なる金属イオンと配位子によって形成されるヘテロ金属配位ナノシートの合成手法の開発も進んでいます。本研究グループも2022年、異なる2つの金属(NiとCu)を含むヘテロ金属配位ナノシートNiCu2BHTを、二相界面を利用したボトムアップ法により合成する手法を発表しました(※1)。多くの場合、複数の金属イオンを含む配位ナノシートは金属イオンがランダムに配列していますが、この研究で開発したNiCu2BHTは、NiDTの空孔内にCuとBHT(Cu:BHT=6:1)が導入された構造を有し、規則的な配列を持つことが大きな特徴です。

※1: 高い結晶性と電気伝導性を有する『ヘテロ金属配位ナノシート』の合成に成功

~新たな二次元電子材料、電池材料開発への貢献に期待~

この研究では、Ni3BHTやCu3BHTに比べて、NiCu2BHTは結晶性が高く、電気伝導率も高いことが示されました。これは、規則的な構造を持つヘテロ金属配位ナノシートが優れた物性を持つことを示唆する結果です。そこで本研究グループは、より精密で汎用性の高いヘテロ金属配位ナノシート合成法の確立を目指し、研究を行いました。

研究結果の詳細

本研究では、2つの新しいアプローチでヘテロ金属配位ナノシートの合成を実現しました。

一つ目の方法は、金属イオンとBHTの単相反応によって調製した配位ナノシートのコロイド溶液を用いる方法です。これまで、配位ナノシートは、二相界面合成では薄膜生成物、単相合成では粉状生成物として得られていましたが、コロイド分散溶液として調製できれば、インクとして基板へのコーティングなどに使用することができ、化学反応剤としての利用も可能になります。そこで、まず、NiDT と NiBHT のコロイド溶液を製造する条件を探索し、CuBHTとZnBHTのコロイド溶液も、NiBHTと同じ方法で合成することに成功しました。

未反応のBHTを含むNiDTコロイド溶液にCu2+を添加することで、NiCu2BHTの選択的合成に成功しました。この方法は、他の金属イオンを挿入したヘテロ金属配位ナノシートの合成も可能であることを示唆しており、実際、NiDTコロイド溶液にZn2+を反応させることで、新しい材料NiZn2BHTの合成にも成功しました。

本研究で提案した第二の方法は、NiBHTのトランスメタル化反応を用いてヘテロ金属配位ナノシートを合成します。これまでに本研究グループは、ZnBHTの2段階のトランスメタル化反応により、整流特性を示すtmFe/tmCuの面内ヘテロ接合が形成されることを見出しています(※2)。この知見を踏まえ、本研究では、NiBHTとCu2+とのトランスメタル化反応について詳細に調べ、2段階のトランスメタル化反応が進行して最終的にCuBHTが生成するものの、第1段階の準安定生成物はNiCu2BHTであることを見出しました。

※2:整流特性を示す新たな面内ヘテロ接合素子の簡便合成に成功

~電力変換装置や超大規模集積回路の開発・高性能化に寄与~

さらに、得られた生成物NiDT、NiBHT、NiCu2BHT、NiZn2BHTの電気伝導度についても調べ、第一の方法で生成した配位ナノシートの電気伝導度はNiCu2BHT>NiBHT>NiDT≒NiZn2BHTであり、従来の二相界面合成法で得られたNiDT、NiBHT、NiCu2BHTの電気伝導度の傾向と一致しました。また、トランスメタル化反応によって得られた各配位ナノシートの電気伝導度を測定したところ、tm-NiCu2BHTの電気伝導度がNiBHTおよびtm-CuBHTの電気伝導度を上回ることが確認されました。

以上のように、本研究では、規則的な構造を持つヘテロ金属配位ナノシートNiM2BHT(M = Cu, Zn)を合成するための 2 つの新しい方法を確立しました。研究を主導した西原教授は「最初は、金属イオンと配位子の化学量論比を制御することで異なる組成の配位ナノシートを合成することを目指して、従来の二相界面合成から単相合成にチャレンジしました。ところが、意図せずしてコロイド溶液が調製できることを見出すことができたので、配位ナノシートインクとしての研究を発展させました。配位ナノシートを初めてインク化できたことで、印刷技術による大量生産やデバイスへの直接塗布が可能となり、次世代のフレキシブル電子機器や化学反応剤としての実用化に向け、大きく前進しました。将来的には、低コスト・省資源かつ高性能なエネルギー‧環境‧情報技術の普及に資する技術で、持続可能でスマートな社会の実現に貢献するでしょう」と今後の展望を語っています。

※ 本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科学研究費助成事情(JP19H05460, 22K14569, 22K05055, 24H00468, 25K08421, 25K08598)、ホワイトロック財団の助成、東京大学総合研究機構において文部科学省マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業、および3GeV 高輝度放射光施設NanoTerasuを通じた技術的支援を受けて実施されたものです。

用語

*1 トランスメタル化反応:

ある配位化合物に他の金属化合物を作用させることによって、中心金属が入れ替わった配位化合物を得る合成法。金属交換反応とも呼ばれる。

論文情報

雑誌名

Small

論文タイトル

Rationally Engineered Heterometallic Metalladithiolene Coordination Nanosheets with Defined Atomic Arrangements

著者

Miyu Ito, Naoya Fukui, Kenji Takada, Ziheng Yu, Hiroaki Maeda, Katsuya Mizuno, Hiroshi Nishihara