ニュース&イベント NEWS & EVENTS

炭酸水を用いて調製したアルギン酸ゲルにおいてCO₂の放出挙動が架橋度に及ぼす影響を解明

~ゲルの物性を制御する重要知見、サステナブルな材料開発に貢献~

研究の要旨とポイント

- アルギン酸ゲルから放出されるCO2の挙動とハイドロゲルのpHの経時変化、さらに架橋度との相関性について詳細を明らかにしました。

- アルギン酸ゲル表面からCO2が急激に放出されると、ハイドロゲルのpHが短時間で上昇し、架橋度が大きく低下することを解明しました。

- 本研究をさらに発展させることで、ハイドロゲルの特性を制御できるようになり、医療材料の開発に貢献することが期待されます。

研究の概要

東京理科大学 理学部第一部 応用化学科の大塚 英典教授、手島 涼太氏(2023年度 同大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程修了)らの研究グループは、アルギン酸塩、炭酸カルシウム(CaCO3)、炭酸水を原料としたアルギン酸ゲルを調製し、時間経過とともにハイドロゲル表面から放出されるCO2が架橋度に及ぼす影響を明らかにしました。

本研究グループは、これまでに生体適合性が高く、創傷医療に適したアルギン酸ゲルの開発に注力してきました。一方、ハイドロゲルの物性に関する多くの研究は「ゲル化前」のパラメータに着目しており、「ゲル化後」の挙動に焦点を当てた研究はほとんど行われていませんでした。そこで今回は、炭酸水を用いて調製したアルギン酸ゲルのゲル化メカニズムに着目し、ゲル化後に大気中に放出されるCO2の速度と架橋度の相関性について詳しく評価しました。

研究の結果、アルギン酸ゲルの調製後にハイドロゲル表面からCO2が早く放出されると、ハイドロゲルのpHが上昇し、CaCO3の溶解量が減少することで、架橋度が低下することが明らかとなりました。架橋度は、ゲルの物理化学的特性を決定する上で非常に重要なパラメータであり、これを制御することで理想的な特性を有するハイドロゲルを作製することが可能です。

本研究成果は、2024年6月5日に国際学術誌「Materials Advances」にオンライン掲載されました。また、研究成果が編集部より高く評価され、グラフィックアートが掲載誌のフロントカバーに採用されると同時に、Materials Advances Popular Advances Collection 2024にハイライト選出されました。

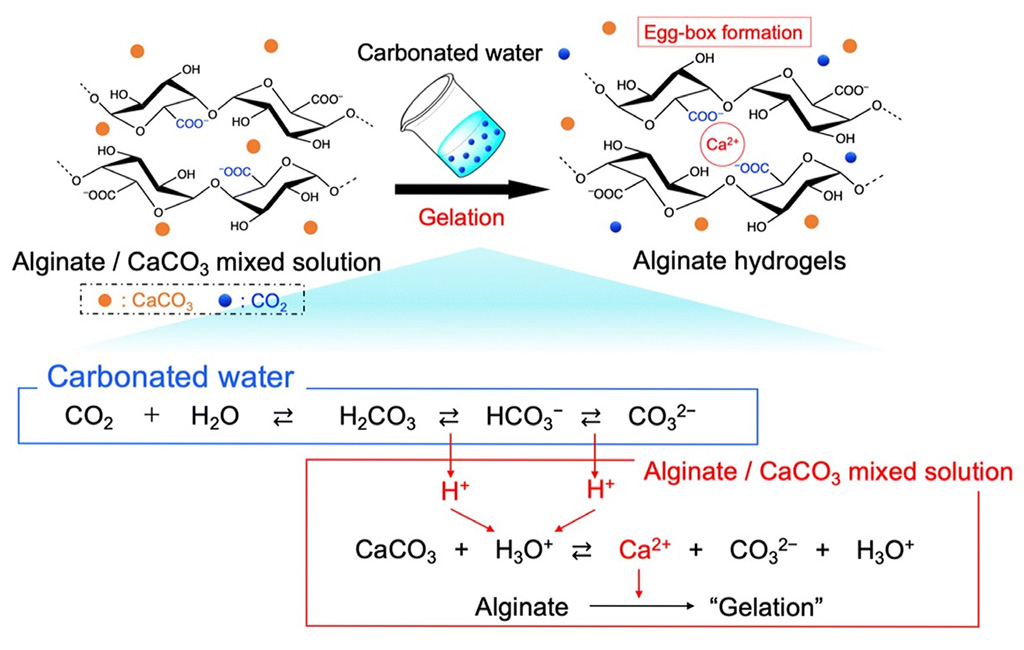

図 炭酸水を用いたアルギン酸ゲルの調製方法と架橋反応の概要

研究の背景

ハイドロゲルとは、架橋された高分子が形成する3次元のネットワーク構造に水分子が入り込み膨潤した柔らかい材料のことです。特に、多糖類やタンパク質などのバイオポリマー由来のハイドロゲルは、人体への安全性や生体適合性に優れており、組織工学をはじめとするライフサイエンス分野への応用が期待されています。これらのハイドロゲルはバイオポリマー溶液のpHを下げることなどで調製できますが、添加された酸性剤がハイドロゲル内に残留すると生体に害を及ぼす可能性があり、これが課題の1つとなっていました。

近年、酸性剤としてCO₂をバイオポリマー溶液に導入する新しいゲル化方法が注目を集めています。この方法で導入したCO₂はゲル化後に大気中へ放出されるため、ハイドロゲルの酸性化を防ぐことができます。実際に、アルギン酸塩とCaCO₃の混合溶液に高圧状態でCO₂を導入することで、アルギン酸ゲルを調製できることが報告されています。一方、このようなハイドロゲルの特性は、ポリマーや架橋剤の濃度などの「ゲル化前」の条件によって決定されると考えられており、CO₂の放出挙動など「ゲル化後」の条件の影響については、明確に解明されていませんでした。

本研究グループはこれまで、アルギン酸塩、CaCO3、炭酸水を原料とした創傷治療用アルギン酸ハイドロゲルの開発を行い、優れた研究成果を収めてきました(*1~3)。上記背景を踏まえ、今回は炭酸水を用いて調製したアルギン酸ゲルにおいて、ゲル化後にハイドロゲルから放出されるCO2が架橋度に及ぼす影響を検討しました。

*1 東京理科大学プレスリリース(2020年8月25日)

「市販の炭酸水を用いたアルギン酸ゲルの簡便な調製方法を確立 ~創傷治療への応用に期待~」

*2 東京理科大学プレスリリース(2023年4月18日)

「果実の皮成分と炭酸水で高機能なハイドロゲルを創製 ~環境負荷を低減しつつ、医療分野に応用可能な材料~」

*3 東京理科大学プレスリリース(2023年12月15日)

「海岸に漂着した海藻の成分と炭酸水を用いて高機能な創傷治療用ゲルを開発 ~従来の創傷治療用ゲルと真逆の低皮膚接着性・低膨潤性が創傷部の拡張を抑制する~」

研究結果の詳細

はじめに、アルギン酸塩とCaCO3の混合溶液に炭酸水を加えることで、アルギン酸ゲルを調製しました。走査型電子顕微鏡(SEM)によるゲル内部の構造観察から、調製したゲルが多孔質構造を形成しており、アルギン酸塩がCa2+によって架橋されていることがわかりました。

次に、アルギン酸ゲルからのCO2の放出挙動とゲルのpH変化を調べるために、大気との接触面積が異なる2種類のアルギン酸ゲルのディスク(直径17.5 mm)を調製しました。1つ目はゲルの上面のみが大気と接触するようにペトリ皿上に、2つ目はゲルの全表面が大気と接触するように金網上に設置し、室温で放置したときのpHの経時変化を調べました。その結果、ペトリ皿上のアルギン酸ゲルは、300分かけて穏やかにpHが上昇することがわかりました。一方で、金網上のアルギン酸ゲルは、実験開始直後からpHが急激に上昇し、90分後にはpHが上昇し終わっていました。このことから、金網上ではCO2が早く放出したことが示唆されました。最終的に2つのアルギン酸ゲルのpHは8.5と同じ値になり、内部のCO2はすべて放出されることも確認されました。

最後に、2種類のアルギン酸ゲルの物理的特性について詳しく調べました。ペトリ皿上のアルギン酸ゲルと金網上のアルギン酸ゲルにおいて、ヤング率、破断応力、破断エネルギーをそれぞれ測定し比較したところ、いずれのパラメータにおいても、ペトリ皿上のアルギン酸ゲルが金網上のアルギン酸ゲルよりも高い値を示しました。一方、膨潤率に関しては、金網上のアルギン酸ゲルの方が高いことがわかりました。これらの結果は、金網上のアルギン酸ゲルの架橋度が、ペトリ皿上のアルギン酸ゲルの架橋度よりも低いことを示唆しています。したがって、ゲル化後のハイドロゲルからCO2が早く放出されることに伴い、ゲル内のpHが急速に上昇してCaCO3の溶解量が少なくなるため、結果として、ハイドロゲルの架橋度が低下すると結論付けられました。

本研究を主導した大塚教授、手島氏は、「アルギン酸塩は、海岸に漂着した海藻から抽出できる天然の多糖類であり、サステナブルな原料です。これまでの研究により、炭酸水とCaCO3を用いてハイドロゲルに変換すると、医療用材料として有効活用できることが明らかとなりました。そして今回の研究では、これまでの調製法において、そのメカニズムや物性への影響を詳細に解明することを目的として検討を進めてきました。本成果は、ハイドロゲルの緻密な物性制御を可能とし、将来的には創傷治癒や臓器再生などの組織工学分野への展開が期待されます。」と、コメントしています。

※本研究は、公益社団法人 孫正義育英財団(GD14469, GD9675, GD2825)、東京理科大学こうよう会(2019-15)の助成を受けて実施されました。

論文情報

雑誌名

Materials Advances

論文タイトル

Effect of CO2 release behavior on the crosslinking degree of alginate hydrogels prepared with CaCO3 and carbonated water

著者

Ryota Teshima, Shigehito Osawa, Kaoru Hirose, Yayoi Kawano, Akihiko Kikuchi, Takehisa Hanawa and Hidenori Otsuka