ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ナノ単結晶細孔に閉じ込められた水の階層性と新しい水の相の性質

~固体2H NMRの測定でみえること~

東京理科大学

研究の要旨とポイント

- 静的な固体2H NMRを用いて、ナノ単結晶細孔に閉じ込められた水の階層性を初めてみることに成功しました。

- 緩和時間T1の測定から、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水の特殊な「前融解状態 (premelting state)」の新しい水の相の性質について初めて明らかにしました。

- 本研究成果は、生体膜機能の理解やエネルギー貯蔵材料の開発への応用が期待される重要な知見となります。

研究の概要

東京理科大学 理学部第一部 化学科の田所 誠教授、小林 文也講師、同大学大学院 理学研究科化学専攻の並木 智哉氏(2025年度 博士課程1年)と金沢大学の共同研究グループは、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水の階層構造と前融解状態という新しい水の相の性質を固体2H NMR測定を用いて明らかにしました。

親水性ナノ空孔に閉じ込められた水は、生体物質のタンパク質や細胞膜におけるイオンや水の透過に関わるほか、電極界面の電気二重層 (*1) のように固体界面からの相互作用を受けて形成される階層的な水の構造に関係するといわれています。しかし、このような液体状態での水の階層性を調べるには、固/液界面の凹凸が複雑なため、分光スペクトルなどではその階層性を明確に観察することが困難でした。

今回、本研究グループは1.6 nm以下の1次元ナノ細孔をもつ分子性ナノ単結晶細孔を合成し、静的な固体2H NMRを使って閉じ込められた重水 (D2O) クラスターの階層性について調べることに成功しました。また、このようなナノ多孔質細孔に閉じ込められた水は、融解/凝固の相転移前に「前融解状態 (Premelting State)」と呼ばれる特殊な状態をもつ新しい相が現れることがあります。本研究で合成した分子性ナノ結晶細孔に閉じ込められた水においても、この前融解状態を経ることが明らかとなりました。この状態では、氷の状態を保持しながらも一部のD2O分子が水のように動き出すことができます。そして、この前融解状態における固体2H NMRの緩和時間T1の測定から、D2OのO原子の位置は固定されているものの、D原子は通常の液体の水分子のように激しく回転運動しているという描像が明らかになりました。

本研究成果は、2025年8月27日に国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。

研究の背景

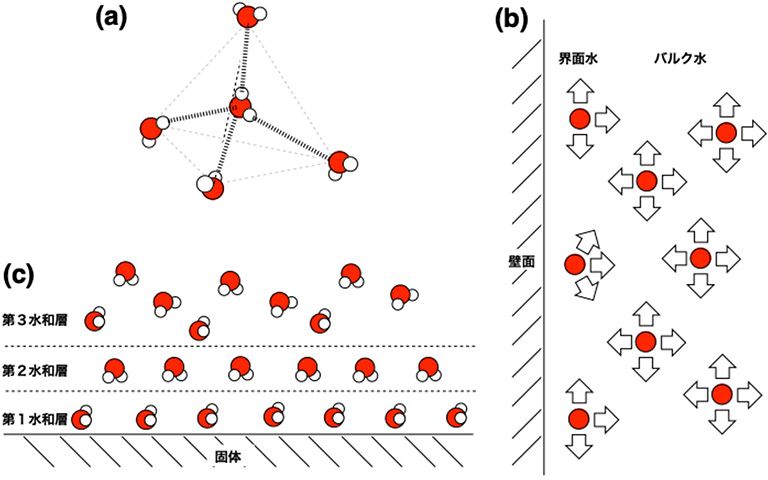

図1 界面における水の階層的な水素結合構造

通常の固体状態の氷(バルクの氷)は構造的に安定化した正四面体型の水素結合構造をもつことが知られています。同様に、液体状態の水(バルクの水)でも正四面体型の水素結合構造が最も安定であるといわれています(図1(a))。しかし、固/液界面では状況が異なり、容器に接している水分子 (H2O) のように固体表面と接触したH2Oは、他のH2Oと完全な四面体型の水素結合をとることができず、歪んだ構造をもつか、または配位数が不足した水素結合として存在すると考えられています。そのため、界面近くにある水はバルクの水と異なった性質をもつといわれています(図1(b))。一般に、固/液界面近くの水は、①界面と直接水素結合したH2O(第1水和層)、②界面の水素結合の影響を受けたH2O(第2水和層)、③界面との水素結合の影響を受けない自由なH2O(第3水和層)という異なる階層的な3層構造をもつといわれています(図1(c))。これらの界面に存在する数分子層にわたる水は激しく動いており、また固体表面の凹凸のため、各水和層の性質を詳細に調べることは困難でした。最近では、原子間力顕微鏡 (AFM: Atomic Force Microscope) を用いた水溶液の固/液界面の研究により、ダイナミックに動いているH2Oの階層的な水の描像が明らかにされましたが、その水層ごとの階層的な性質については解明されていませんでした(1)。

ナノ結晶細孔は、分子レベルで均一な構造をもち、周期的な多孔質壁面をもつ単結晶です。各ナノ結晶細孔中には、ほぼ共通して類似した階層的な水の構造が存在しています。そのため、静的な固体NMR測定 (*2) を用いると、個々の水分子クラスター (WMC: Water Molecule Cluster)の運動をすべて平均化して水の階層構造ごとにその性質を観測することができます(2)。また、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水 (*3) の興味深い点は、凍結した氷の構造が通常の氷の構造とは異なっていることです。常圧下で低温にしていくと、水からは必ずバルクの氷が結晶化します。これは高濃度の電解質塩を含む水溶液(例えば海水)でも同様で、低温にしていくと電解質塩を含まないバルクの氷のみが析出します。ところが、水が数分子層しか入らないナノ結晶細孔では、規則的な親水性官能基が壁面に点在した細孔構造をもつため、壁面に接しているH2Oから凍結し、バルクの氷とは異なった構造が形成されます。そのため、バルクの氷よりも壁面の影響が大きく、融点が比較的低下する傾向があります。さらに、融解するまでに特殊な状態を経ることがあります。例えば、融解/凝固の相転移より低い温度では、前融解状態 (*4) がしばしば存在し、バルクの氷とは異なった熱的挙動を示すことが知られています。本研究グループが合成したナノ結晶細孔中に閉じ込められたWMCにも前融解状態が観測され、これは完全に凍結したWMCの構造から、不安定な水素結合構造をもつH2Oがはじめに部分的に溶解し、構造科学的には固定化された氷の状態と融解して動けるようになったH2Oが共存している状態であることが明らかになっています(3)。

研究結果の詳細

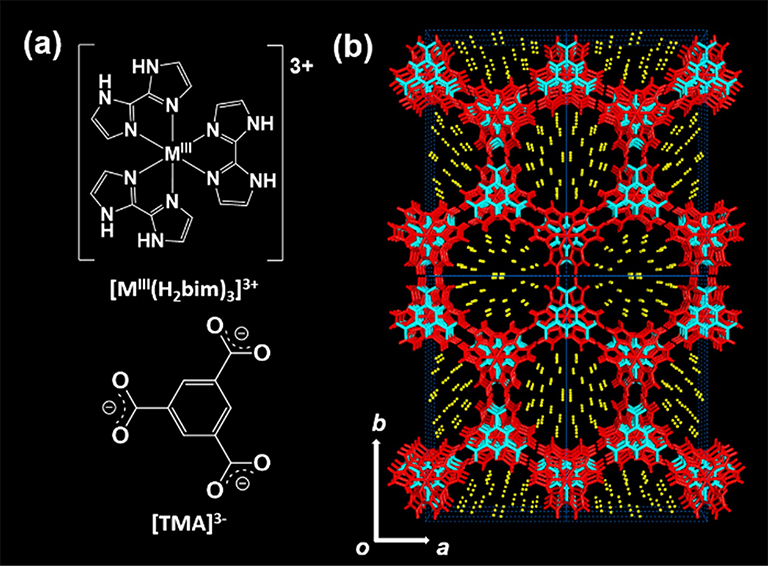

図2 (a) 構築素子 (b) ナノ多孔質結晶の構造

本研究グループでは、金属錯体 [MⅢ(H2bim)3]3+ (tris-2,2´-biimidazole metal(Ⅲ) complex)と有機スペーサー TMA3– (trimesate)(図2(a))の自己組織化反応による相補的な水素結合を利用してナノ結晶細孔を合成しました。この2次元のハニカムシート構造が孔を揃えて積層することで1次元ナノ細孔をもつ多孔質結晶をつくっています(図2(b))。この結晶は単結晶であるため、閉じ込められたWMCはある一定の周期性をもつことになり、X線結晶構造解析により、そのダイナミックなWMCの構造を決定することに成功しました(4)。

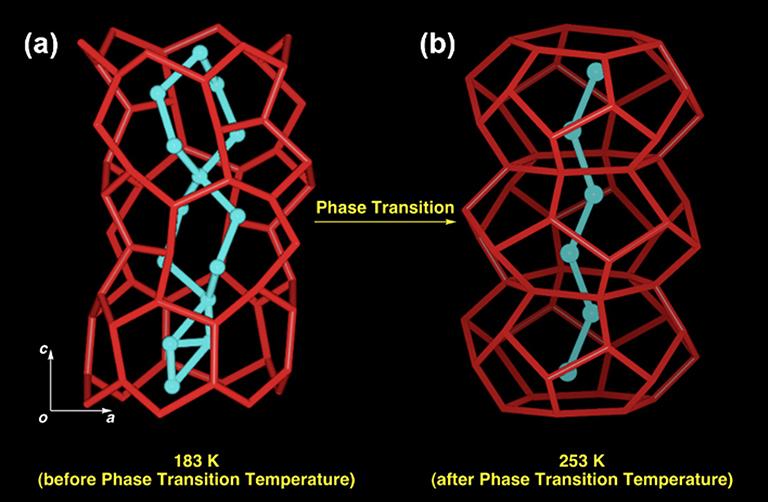

図3 WMCの相転移前後の結晶構造

(a) 前融解状態 (b) 過冷却水状態

183 KにおけるM = Ruの多孔質結晶から得られたWMCの前融解状態の結晶構造では、ほぼ氷のように凍結しており、60個のH2Oが繰り返し単位となる周期性を有していました(図3(a))。しかし、中心部の1つのH2Oが2配位の水素結合しかもっておらず、ゆっくりと動いている描像が明らかになりました。一方、融点よりも高い253 Kでは、WMCが液体状態であるにもかかわらず、その構造を確認することができました(図3(b))。これはH2O が激しく運動している中で、水素結合により滞在時間がわずかに長くなった箇所が時間平均されて、電子密度として観測されたものです。このダイナミックなWMCの階層構造による性質の違いを、固体2H NMR測定での観測を試みました。実際の測定では、低スピンで反磁性の性質をもち、H2OをD2Oに置換した {[CoⅢ(D2bim)3](TMA)·20D2O}n (1) を用いました。この固体2H NMR 測定では単結晶の中に閉じ込められた D2O の回転運動や緩和時間T1 (*5) の測定によって、D2Oのダイナミクスを求めることが可能です。

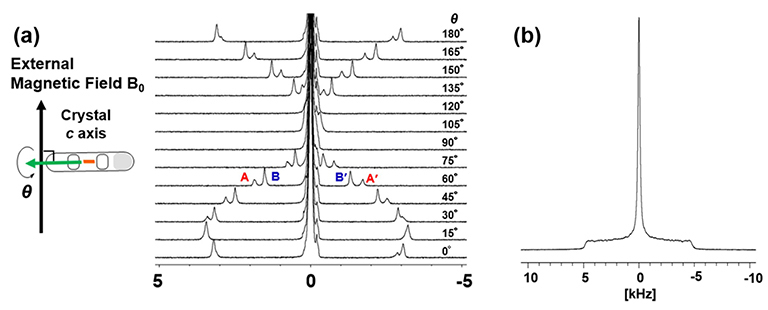

図4 296Kにおける (a) 単結晶2H NMRの角度依存性 (b) 粉末2H NMRスペクトル

単結晶1に閉じ込められたD2Oのダイナミクスを評価するために、結晶をチャネル方向に15°ずつ回転させて磁場に対して垂直方向に固体2H NMR測定を行いました(図4(a))。296 Kの液体状態ではWMCのD2Oが激しく運動しているため、2H NMRのピークは ±5 kHz 以内に全て観測されました。室温では結晶の安定化のために加えたわずかなD2Oピークも合わせて観測されています。また、0 kHz 付近の大きな鋭いピークに加えて、結晶の回転角に応じて異なった挙動を示す2つの分裂したピーク(AAˊとBBˊ)を観測しました。この2種類のピークは ±5 kHz以内の領域に正味1 : 2の積分比で、単結晶の回転とともにピーク位置が変化する異方性をもちます。±5 kHz 以内の領域を粉末2H NMRスペクトルで観測してみると、増加したベースラインとして±5 kHz以内のすべての領域に観測されました(図4(b))。X線および中性子単結晶構造解析から判断すると、このピークはダイナミックなWMCの構造中で、第1水和層において壁面に存在する—COO-基のO原子との直接水素結合により強く束縛されたD2O (AAˊ) と、第1水和層で直接O原子の水素結合の影響を受けないものおよび第2水和層のD2O (BBˊ) に関係するピークとしてそれぞれ帰属できました。このように、静的な2H NMR測定によりダイナミックなWMCの階層的な性質の違いを初めてみることに成功しました。

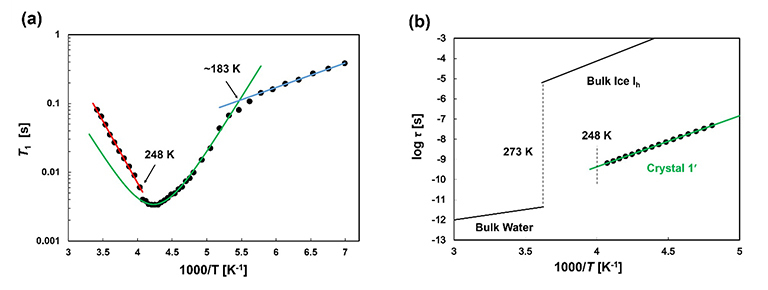

図5 結晶1の (a) 緩和時間T1測定および (b) 相関時間τの結果

結晶1のWMCの143 K ~ 293 Kにおける緩和時間T1の温度依存性を測定した結果、完全に凍結した状態から融解する1次相転移 (248 K) までの間に、183 K ~ 243 Kに渡ってブロードな前融解状態の相転移が観測され、新しい水の状態が明らかとなりました(図5(a))。この前融解状態についてX線結晶構造解析からは、完全に凍結した氷の構造から一部の溶けやすい歪んだD2Oが、融点よりも先に低い温度で動き出すことが明らかになっています(5)。つまり、ゆっくりと運動するD2Oと氷のように位置が固定されたD2Oが共存する状態です。しかし、静的な固体2H NMR測定でD2Oの運動を観察すると、完全に凍結した状態から243 Kで前融解状態になるとD2Oが激しく動き出すという別の描像が明らかになりました。この前融解状態では、D2OのO原子は固定化した構造として観測できますが、一部のD2OはO原子の位置を明確に決定できず、ゆっくりと移動している状態です。

固体2H NMRの緩和時間T1の測定結果から、143 Kからの温度変化により、凍結振動状態 (143 K ~ 183 K)と前融解状態 (188 K ~ 243 K)、および過冷却水の状態 (248 K ~ 293 K) の3相の状態でそれぞれの活性化エネルギー (Ea) をフィッティングすることに成功しました(図5(a))。前融解状態のD2Oの回転運動に対する Ea をBPP理論 (*6) より求めると48 kJ/molでした。そして、前融解状態のD2Oの相関時間 (*7) (τ = ~ 10-9 s) をバルクの氷とバルクの水の相関時間と比較すると、248 Kでは前融解状態でのD2Oの回転運動は激しく、氷 (τ = ~ 10-4 s) の回転振動のような固定化された状態よりも、液体状態の水 (τ = ~ 10-11 s) の運動により近い挙動を示すことが明らかになりました(図5(b))。

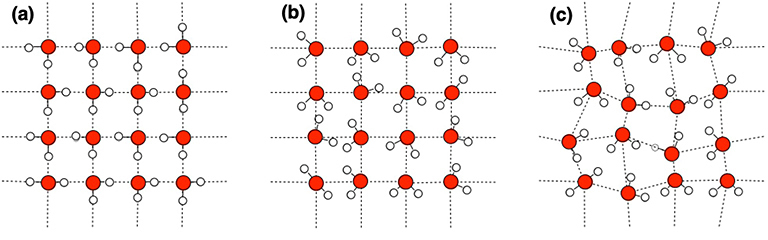

図6 模式的な3つの状態図 (a) 完全な凍結状態 (b) 前融解状態 (c) 過冷却水状態

本研究成果から、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水の状態を模式図にまとめます(図6)。完全に凍結したWMCの状態では、D2Oは氷のような水素結合を形成し、回転振動モードで揺動しています(図6(a))。前融解状態では、ほぼ固定化されたD2OのO原子を中心としてD2Oが激しく回転運動する揺らぎが起こっています(図6(b))。過冷却水状態では、D2OがO原子とともに自由に揺らぐ回転運動を起こしているものと判断できます(図6(c))。

本研究を主導した田所教授は、「水素結合で連結された超分子結晶に生成したナノ細孔に、水を閉じ込め、水の構造科学や水クラスターの科学を発展させることを目指して本研究に取り組んできました。ナノ結晶細孔に閉じ込められた水の動きを研究することは、固/液界面にある水の描像を解明することに繋がり、非常に重要です。特に我々が見出した前融解状態の研究は、新しい固/液界面の水の描像を明らかにしました。また、実時間では液体状態でもダイナミックなWMCの構造をもつ水クラスターが存在することを実証しました。現在の理論計算では、『秒』や『分』単位の実時間で計算することは大規模計算機を使っても困難です。このように実時間で平均化された水クラスターの存在が生体反応や固/液界面の本質である場合、『水の科学』はまだまだ発展の余地がある研究分野と考えられます。本研究成果を活かして新しい氷の構造をつくることにより、水素やメタンなどのエネルギーガスの貯蔵や人工的なガスハイドレートのような水に基づいた安価な材料を創出することが期待されます」と、研究成果についてコメントしています。

※本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科研費(JP23K26672, JP23K13767)の支援を受けて実施されたものです。

用語

*1:電気二重層 (Electric Double Layer)

電極の固/液界面近傍では、電解質水溶液が電気二重層と呼ばれる階層構造を形成する。第1水和層(Stern-Helmholtz層)では、電極界面の表面電荷密度によって反対電荷のイオンが固定化されるが、第2水和層(Gouy-Chapman層)では、表面電荷の効力が小さくなって反対電荷イオンの濃度差が生じる。この現象は電解キャパシタのように電気を蓄える物質のイオンの吸脱着性能に関係し、水の水素結合も弱いながら表面電荷の影響を受けるため、固/液界面の水にも電気二重層のような階層性が生じる。

*2:静的な固体2H NMRスペクトル

自由に動ける液体中の分子とは異なって、固体の中に取り込まれた分子のNMR (nuclear magnetic resonance) を測ることができる。液体中で自由に回転している分子とは異なり、固体中では双極子相互作用や四重極相互作用、異方的化学シフトなどを考慮する必要があるため複雑である。特に四極子相互作用をもつ重水素 (2H) の原子核もつD2Oが固体や結晶中に取り込まれた場合、静的な固体2H NMRによってその配向性や運動状態を解析することができる。動的な固体NMR測定ではMagic angel (54.7˚) を軸として回転させることにより、上記の複雑な相互作用を消去することができる。しかし、今回の2H NMRの測定では敢えてこれらの相互作用を含む静的な固体NMRの測定を行い、異方的な運動などを考慮して測定を行った。静的な条件下、磁場中で2H核の共鳴信号を測定することにより、D2O分子レベルでの回転運動モードや速度、周囲環境との相互作用を明らかにすることが可能である。

*3:ナノ細孔に閉じ込められた水

親水性のナノ細孔で有名な多孔質物質は、メソポーラスシリカのMCM-41がよく知られている。このMCM-41の1次元ナノ細孔は、閉じ込められた水の研究などに使用されている。この多孔質物質は側壁のSi-O-Si基がアモルファス構造になっており、この影響のため低温になるにつれて閉じ込められた水は中心付近から凍結し、バルクの小さな氷の結晶として析出する。しかし、壁面付近はアモルファスの影響により凍結しないH2Oが存在しているといわれている。一方、1 nm程度のナノ細孔をもつ疎水性の多孔質物質で有名なカーボンナノチューブなどに閉じ込められた水は、バルクの水と異なった挙動を示し、融点が ~300 Kでも溶けない氷(室温でも溶けない氷)を析出する。このようにナノ細孔の壁面の性質や形状によって閉じ込められた水は異なった融解/凍結挙動を示すため興味深い研究対象である。

*4:前融解状態 (Pre-melting State)

例えばスケートなどをするときに、氷の表面は内部の氷よりもH2Oの水素結合が不完全なため溶け易くなっており、気温0 ℃近辺での氷の表面には溶解した水膜の層が作られているといわれている。まだはっきりとはわかっていないが、氷上のスケートが滑りやすい理由はこの水膜が影響しているものといわれている。このように本来ならバルクの氷のように凍結している状態であるが、ナノ細孔のような極限状態に閉じ込めた水では、氷表面の水膜のような状態が存在し、氷の融点の前に予め溶解しやすい水が存在するため、これを前融解 (premelting) と呼んでいる。ナノ細孔のメソポーラスシリカのように、親水性のナノ細孔に閉じ込められた水でもしばしば融解相転移の前に前融解状態が出現することがある。

*5:緩和時間T1

NMRにおいて、励起された核スピンのエネルギーが周囲の環境へと移動したあと、もう一度熱平衡状態した基底状態へ戻るまでの時間を表わす。T1は縦緩和とも呼ばれ、分子運動や外部環境との相互作用の指標となり、縦方向の磁化が時間とともに熱平衡状態に戻る緩和過程であり、物質中のダイナミクスの解析に利用される。

*6:BPP理論

緩和時間T1と分子の動きやすさを結びつけるための理論式である。原子の核スピンがラジオ波によって励起され、周囲の分子運動の影響や自身の運動によって乱されるためエネルギーが低い基底状態に緩和する。その緩和する効率は相関時間τに依存する。温度変化に伴いT1の値も変化し、相関時間τが観測周波数の時間スケールと一致するとき極小値が出現する。得られた温度依存性のT1データをBPP理論でフィッティングすることで、相関時間や分子運動の活性化エネルギーEaを定量的に評価できる。特に今回の階層的な水層のように複数の緩和時間が混在するときは一般にCole-Coleモデルが用いられる。BPP理論では、等方性の自由回転するD2Oに対して用いられるもので、ナノ結晶細孔に閉じ込められた水のように複雑な異方性をもつD2Oの運動を評価する場合、等方性に起因する係数を変化させることが重要となってくる。

*7:相関時間

分子の向きや配置が変化し、相関が失われるまでの平均時間スケールであり、分子がどれくらい動くことができるのか緩和時間 T1や T2を換算したものである。例えばタンパク質に水和している水は3層の階層的な構造をとることが知られている。タンパク質の内部の水はτ = 10-6 sであり、分子が遅く動き、回転や並進運動が遅くなる。タンパク質と数Å程度離れて弱く結合している水はτ = 10-9 sであり、さらにタンパク質から離れた領域では自由に動ける水が存在し、τ = 10-12 s程度の分子の早い動きを示すが、構造水や埋もれたH2Oなどさらに細く分類することもできる。

参考文献

- T. Fukuma, K. Onishi, N. Kobayashi, A. Matsuki, H. Asakawa, Atomic-resolution imaging in liquid by frequency modulation atomic force microscopy using small cantilevers with megahertz-order resonance frequencies, Nanotechnology, 23, 135706 (2012)

- M. Tadokoro, S. Fukui, T. Kitajima, Y. Nagao, S. Ishimaru, H. Kitagawa, K. Isobe K. Nakasuji, Structures and Phase Transition of Multilayered Water Nanotube Confined to Nanochannel, Chem. Commun., 1274 –1276 (2006)

- M. Tadokoro, T. Ohhara, Y. Ohhata, T. Suda, Y. Miyasato, T. Yamada, K. Kikuchi, I. Tanaka, K. Kurihara, M. Oguni, O. Yamamuro, K. Ryota, Anomalous Water Molecule and Mechanistic Effect of Water Nanotube Cluster Confined to Molecular Porous Crystal, J. Phys. Chem. B, 114, 2091–2099 (2010)

- M. Tadokoro, C. Iida, T. Saitoh, T. Suda, Y. Miyazato, One-dimensional Tube-like {51262}n Water Clusters Stabilized in a Molecular Nanoporous Framework, Chem. Lett., 39, 186–187 (2010).

- M. Tadokoro, Y. Ohata, Y. Shimazaki, K. Isoda, T. Sugaya, Pre-melting Structure Transformation of Water Clusters in Nanoporous Molecular Crystals, CHEMPHYSCHEM, 13, 3267–3270 (2012).

論文情報

雑誌名

Journal of the American Chemical Society

論文タイトル

Solid-State 2H NMR Analysis for Hierarchical Water Clusters Confined to Quasi-One-Dimensional Molecular Nanoporous Crystals

著者

Tomoya Namiki, Akira Saito, Fumiya Kobayashi, Takuya Kurihara, Motohiro Mizuno, and Makoto Tadokoro