ニュース&イベント NEWS & EVENTS

Ga系近似結晶で巨大磁気熱量効果を観測

~環境負荷の少ない次世代冷却技術に期待~

東京理科大学

科学技術振興機構(JST)

研究の要旨とポイント

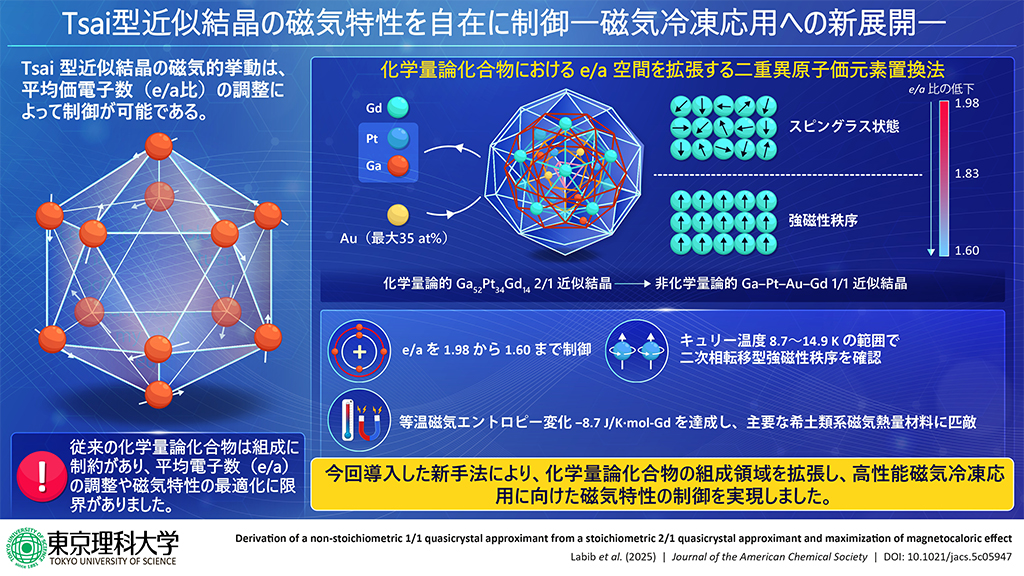

- 原子価の異なる二種類の元素を同時に置換する新手法「二重異原子価元素置換(double hetero-valent elemental substitution)」を導入し、三元系Ga-Pt-Gd 2/1近似結晶から四元系Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶の合成に成功しました。これにより、平均価電子数(e/a)を1.92 ~ 1.60の範囲で系統的に制御することが可能となりました。

- 特にe/a = 1.83では、5 Tの磁場下で等温磁気エントロピー変化 ΔSM = -8.7 J/K mol-Gdを記録しました。これは準結晶および近似結晶材料として史上最高値です。

- この磁気熱量効果は、8.7 ~ 14.9 Kの低温域で発現し、極低温用の断熱冷却システムや、液体ヘリウム温度(-269℃、約4K)以下のサブケルビン領域での冷却技術への応用が期待されます。

研究の概要

東京理科大学 先進工学部 マテリアル創成工学科のFarid Labib(ファリド ラビブ)研究員、田村 隆治教授らの研究グループは、ガリウム(Ga)-白金(Pt)-ガドリニウム(Gd) 2/1近似結晶(*1)において、異なる原子価を持つ二種類の元素を同時に置換する「二重異原子価元素置換(double hetero-valent elemental substitution)」という新たな手法を用いて、GaとPtを金(Au)で置換したTsai型Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶を合成し、平均価電子数(e/a)を系統的に変化させることに成功しました。また、合成した化合物が特定のe/aで優れた磁気熱量効果(*2)を示すことを明らかにしました。

平均価電子数(e/a)は、物質の結晶構造と磁気特性を支配する重要なパラメータです。準結晶、近似結晶の多くは、固有の化学量論性(*3)によりe/a = 2.00付近で安定化し、組成調整の自由度が著しく制限されています。そのため、これらの材料は幾何学的フラストレーション(*4)や磁気相互作用の競合の結果、スピングラス(*5)的挙動を示すことが多く、磁気特性の系統的な制御が困難でした。近年、e/aに着目した磁気特性の制御手法が注目されているものの、金属間化合物のとりうる組成領域を拡張することは重要な課題として残されていました。本研究では、二種類の異原子価元素を同時に置換する「二重異原子価元素置換(double hetero-valent elemental substitution)」という手法を用いて、元素比率を系統的に変化させることにより、e/aを制御可能にしました。

本研究では、Ga52Pt34Gd14 2/1近似結晶を出発組成とし、e/aを1.92 ~ 1.60まで系統的に制御したさまざまな組成のTsai型Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶の合成に成功しました。また、これらの近似結晶はすべて同様の結晶構造をとるのに対し、磁気特性については、特定のe/aでスピングラスから強磁性へと劇的に変化することが明らかとなりました。等温磁気エントロピー変化(ΔSM) (*6)については、e/a = 1.83において値が大幅に向上し、5T磁場下でΔSM = -8.7 J/K mol-Gdという準結晶、近似結晶材料として史上最高値を達成しました。この値は主要な希土類の磁気熱量材料に匹敵する性能です。磁気転移温度は8.7 ~ 14.9Kの範囲にあり、これらの材料は断熱冷却システムや極低温領域での冷却装置への応用が期待されます。

本研究成果は、2025年8月27日に国際学術誌「Journal of the American Chemical Society」にオンライン掲載されました。

研究の背景

平均価電子数(e/a)は、1原子あたりの価電子数でのことで、例えば金(Au)は1、アルミニウム(Al)やガドリニウム(Gd)は3として、各元素の価電子数に組成の重みをかけて平均して算出します。体心立方構造、六方最密構造、準結晶などの結晶構造は、それぞれ特定のe/aで安定化することが知られており、材料の特性を表す重要な指標として用いられてきました。

e/aに基づく材料の設計指針は、金属間化合物の磁気特性制御において極めて重要な役割を担っています。例えば、非化学量論的なTsai型Au-SM-R(SM: 半金属、R: 希土類元素)1/1近似結晶では、Au/SMの比を約33 at%(原子パーセント)の範囲で変化させても結晶構造の対称性は保持され、e/aを制御することで、強磁性秩序や反強磁性秩序が誘起されることが実証されています。また、テルビウム(Tb)を用いたAu-Ga-Tb系では、e/aの増加により基底状態が反強磁性秩序(渦巻き状スピン配置)から強磁性秩序、さらにスピングラス状態へと系統的に変遷することが明らかとなっています(※1)。

e/a調整による磁気特性制御において顕著な進展が見られる一方で、準結晶や近似結晶などの金属間化合物では、固有の化学量論性によりe/a調整が著しく制限され、組成変更の自由度、ひいては磁気特性制御が困難であることが課題の1つとなっていました。そこで本研究では、二種類の異原子価元素を同時に置換する「二重異原子価元素置換(double hetero-valent elemental substitution)」という新たな手法を用いて、近似結晶のe/aを系統的に変化させることで、その組成領域を大幅に拡張しました。これにより、従来の化学量論的な制約を克服し、等温磁気エントロピー変化をはじめとする磁気特性の向上を可能にする手法を確立しました。

※1: 東京理科大学プレスリリース(2024年1月15日付)

『Tsai 型近似結晶の特異な磁気相図を解明 ~謎に包まれた準結晶の物性を明らかにする重要な知見~』

研究結果の詳細

-

Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶の合成

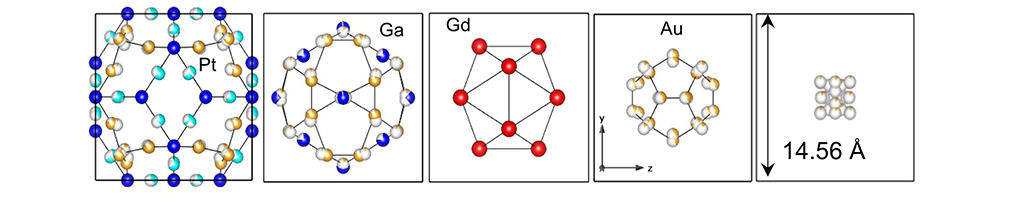

三元系Ga52Pt34Gd14 2/1近似結晶を出発組成として、アルゴン雰囲気下でのアーク溶融法により原子価の互いに異なるGa と Pt の一部を Auで置換し、12種類の四元系Ga-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶の合成に成功しました(図3にその原子構造を示す)。元素置換により、近似結晶の次数が2/1から1/1へと変化し、化学量論的な制約が破られることで、組成の自由度が大幅に拡大しました。得られたGa-Au-Pt-Gd 1/1近似結晶は最大35 at%のAuを受け入れることができ、多くの金属間化合物では困難な結晶学的対称性の保持を実現しました。この元素置換により、e/aは1.98 ~ 1.60の幅で制御可能となり、磁気交換相互作用と磁気熱量効果に大きな影響を与えることが明らかとなりました。

図3 Ga33Au33Pt20Gd14 1/1 近似結晶に見られる多重殻原子クラスター。

これらの5層の殻からなるクラスターが体心立方格子をつくる。 -

磁気特性のe/a依存性

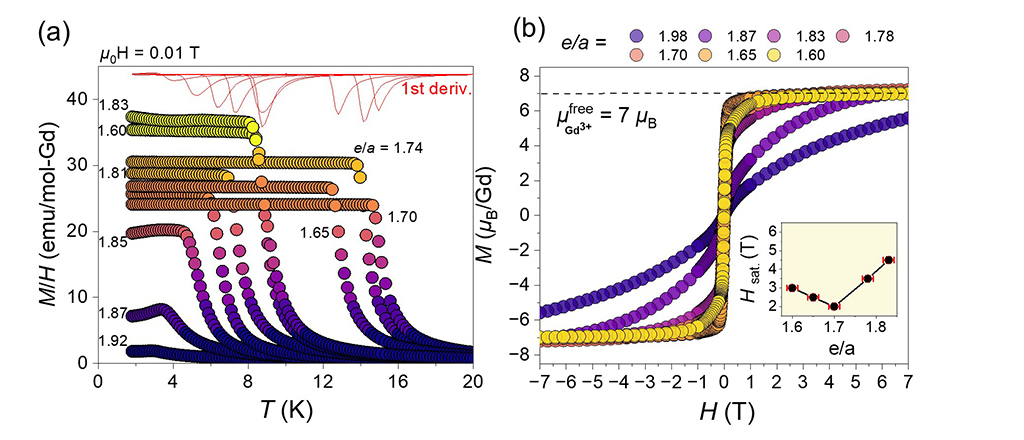

各種測定により、e/a制御による磁気特性の系統的変化が明らかになりました。ゼロ磁場冷却(図4a)・磁場冷却下での磁化率測定では、e/a減少に伴い強磁性秩序の特徴であるプラトー(平坦部)が現れ、キュリー温度(TC)(*7)がe/a = 1.70で最大値14.9 Kに達することが確認されました。磁場依存の磁化測定では(図4b)、e/a = 1.60 ~ 1.83の全ての近似結晶でGd3+イオンの理論値(7.00 µB(Bは磁束密度を表す)/Gd3+)まで磁化が飽和し、飽和磁場がe/a = 1.70で最小値約1 Tとなることが判明しました(図4の挿入図)。これは同組成で強磁性的な磁気相互作用が最も強くなることを意味しています。比熱測定においても、e/a = 1.60、1.74、1.83でそれぞれTC = 8.7 K、14 K、8.7 Kの明確な磁気転移異常が観測され、一貫した結果が得られました。さらに、交流磁化率測定により特定組成でスピングラス的挙動が確認され、e/aパラメータ空間に強磁性領域とスピングラス領域が共存することが明らかになりました。

図4 (a) e/aの異なる各試料におけるゼロ磁場冷却磁化率 (M/H) の温度依存性(外部磁場 0.01 T、1.8 K < T < 20 K)。

(b) 同試料の磁化の磁場依存性(最大 7 T)。 -

等温磁気エントロピー変化と冷却性能評価

マクスウェル関係式による解析の結果、e/a = 1.83で等温磁気エントロピー変化が最大値に達し、5 T磁場下で-8.7 J/K mol-Gd、7 T磁場下で-10.35 J/K mol-Gdを達成しました。これは準結晶、近似結晶材料として史上最高値でした。また、等温磁気エントロピー変化のヒートマップ解析により、強磁性領域とスピングラス領域の境界(e/a = 1.60と1.83)で、磁気エントロピー変化が最大となる特異な極大構造を発見しました。境界領域ではTCが最小となることから、これは、RKKY相互作用(*8)が支配的な希土類化合物で一般的に観察される等温磁気エントロピー変化とTCの逆相関関係を反映していると考えられます。今回、開発した材料は従来のAu系近似結晶を33%も上回る性能を示し、RCo2やEr5Si4などの高性能希土類化合物に匹敵する磁気エントロピー変化を達成しました。

-

本研究を主導した東京理科大学の田村教授は「準結晶の専門家として、準結晶や近似結晶などの物質を社会に有用な材料として実用化したいという想いから、本研究を推進してきました。本研究は低温における磁気冷凍材料の候補となり、特に希少資源である液体ヘリウムの代替材料として活用できる可能性があります」と、研究の成果についてコメントしています。

-

※ 本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科研費(JP19H05817, JP19H05818, JP19H05819, JP21H01044, JP24K17016)、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業 CREST(JPMJCR22O3)による助成を受けて行われました。

用語

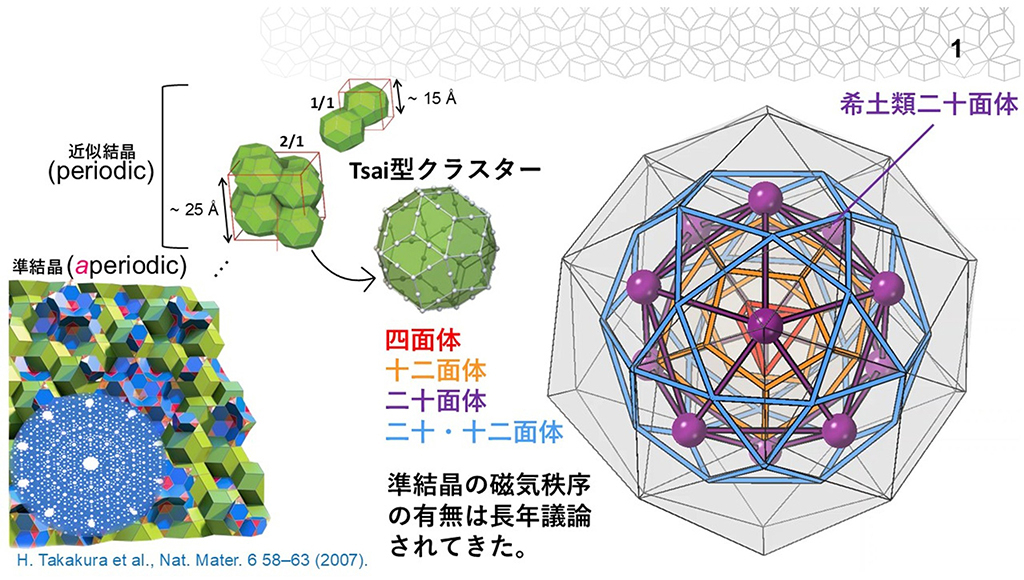

*1:近似結晶

局所的には準結晶と同じ構造(高対称クラスター)を持ちながら、全体としては周期的な結晶構造を示す材料。1/1や2/1といった数値は、準結晶に対する近似の度合いを表し、この比が黄金比(τ=1.618…)に近づくほど、準結晶により類似した複雑な構造を持つ。

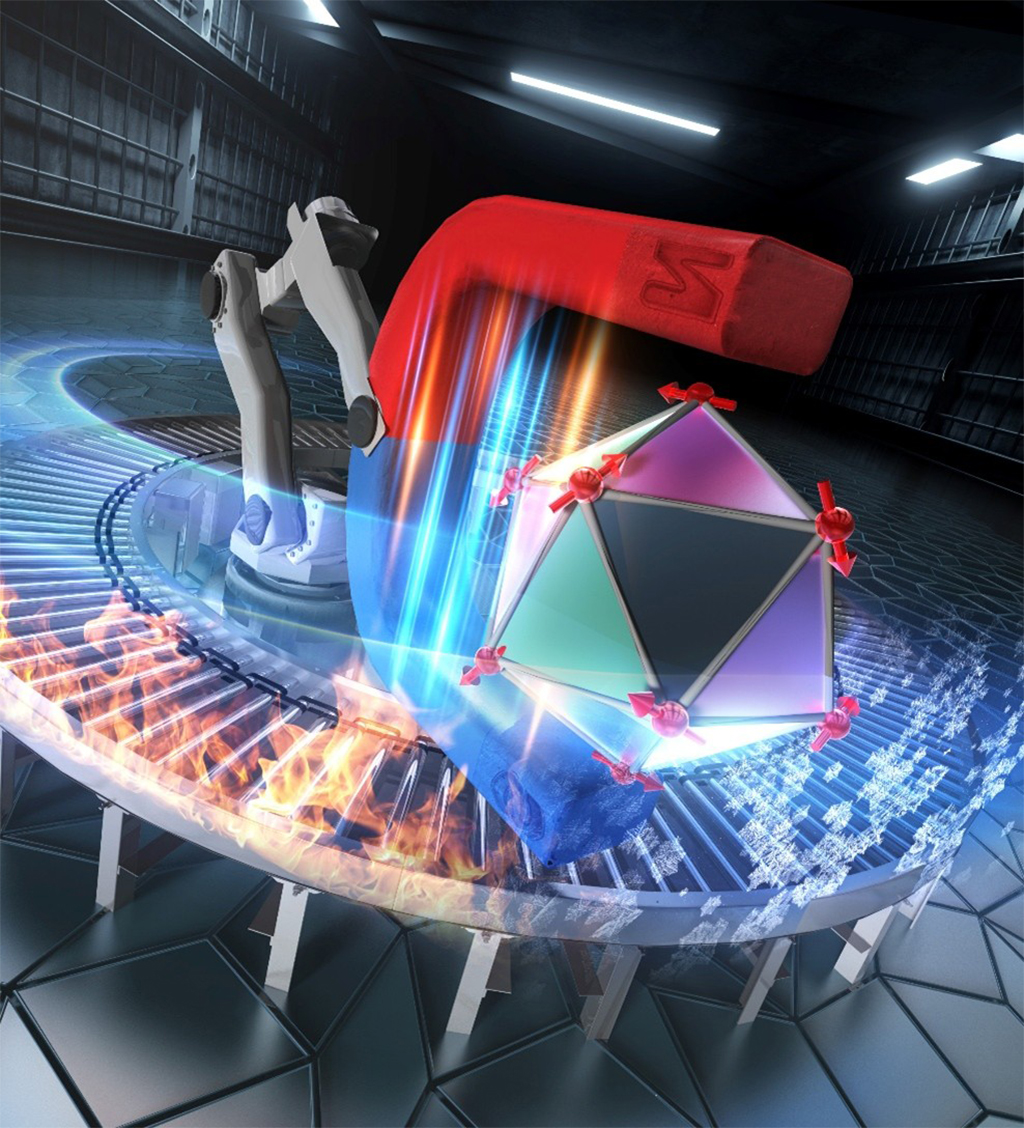

*2:磁気熱量効果

磁性体に磁場を印加または除去することで、磁性体の磁気エントロピーや温度が変化する現象。これを利用したのが磁気冷凍技術であり、従来の気体冷凍(液体窒素や液体ヘリウムを用いて冷却する)に代わり、磁場の変化に伴って磁性体の温度が低下し、冷却作用を示すものである。

*3:化学量論性

化合物を構成する各原子が一定の比率で結合している状態を指す。例えば、水(H2O)は常に水素原子2つに対して酸素原子1つの比率で構成されており、原子数比が固定されている。

*4:幾何学的フラストレーション

原子やスピンなどの構成要素が、空間的・幾何学的な配置の制約によって、エネルギー的に最も安定な状態を実現できないこと。

*5:スピングラスと強磁性体

磁気モーメント(スピン)がランダムな方向に凍結した磁気状態を指す。通常の強磁性体では全てのスピンが同じ方向を向くが、スピングラスでは競合する磁気相互作用により、スピンがさまざまな方向を向いた状態で動かなくなる。

*6:等温磁気エントロピー変化

磁場で磁気モーメントを揃えると磁気エントロピーは減少し(発熱)、逆に、磁場を切ると磁気モーメントは増加する(吸熱)。温度を一定(等温)に保った条件で外部磁場をかけたときに生じる磁気エントロピーの変化量を指す。磁気冷凍(磁気熱量効果)の基本量で、単位はJ·mol-1·K-1。

*7:キュリー温度(TC)

強磁性体が温度上昇により常磁性体に変化する温度。

*8:RKKY相互作用

伝導電子を介して、離れた位置にある磁気モーメント同士が間接的に影響し合う磁気的な相互作用。名称は、この現象を理論的に明らかにした4人の研究者、Ruderman、Kittel、Kasuya、Yosidaの名前に由来している。金属中の希土類の磁性がどのように生じるかを理解する上で重要な理論の1つ。準結晶・近似結晶では、RKKY相互作用が主要因となり、多様な磁気秩序(あるいはスピングラス的挙動)をもたらす。

論文情報

雑誌名

Journal of the American Chemical Society

論文タイトル

Derivation of a non-stoichiometric 1/1 quasicrystal approximant from a stoichiometric 2/1 quasicrystal approximant and maximization of magnetocaloric effect

著者

Farid Labib, Hiroyuki Takakura, Asuka Ishikawa, Takenori Fujii, Ryuji Tamura