ニュース&イベント NEWS & EVENTS

リンゴ病害を引き起こすカビ毒を分解する微生物を発見

~カビ毒パツリンの微生物分解に新知見~

研究の要旨とポイント

- パツリンは、ある種のカビがリンゴ果実に着生して産生する毒性物質で、リンゴ果実やリンゴジュースなどの加工品における汚染がしばしば問題になります。パツリンは、ヒトや動物だけでなく微生物にも毒性を示します。

- 本研究では、パツリンの毒性に耐えて生きることができるカビの一種を自然界から分離することに成功し、この種がパツリンを効率的に分解できる機構を持つことも明らかにしました。

- 今回発見されたパツリン耐性を持つカビやパツリン分解機構は、カビ毒の防除への応用につながる可能性があります。

研究の概要

ある種のカビ(糸状菌)は、カビ毒(*1)と呼ばれる毒性物質を産生することが知られており、カビ毒による食品汚染がしばしば問題になります。パツリンは、代表的なカビ毒の一つで、リンゴ果実に着生したPenicillium expansum(リンゴ青カビ病菌)というカビにより産生されます。パツリンの汚染はリンゴ果実だけでなく、ジュースなどの加工品でも見られることがあります。このパツリンですが、その作用機序(後述)からヒトや動物だけでなく微生物にも毒性を示します。

今回、東京理科大学創域理工学部生命生物科学科の古屋俊樹准教授、同大学大学院創域理工学研究科生命生物科学専攻の三田芽実大学院生(当時)、佐藤梨奈大学院生(当時)、柿沼美穂大学院生らの研究グループは、パツリンの毒性に耐えて生きることができる微生物を自然界から分離することに成功しました。この微生物は分子系統解析によりAcremonium属のカビであることがわかりました。

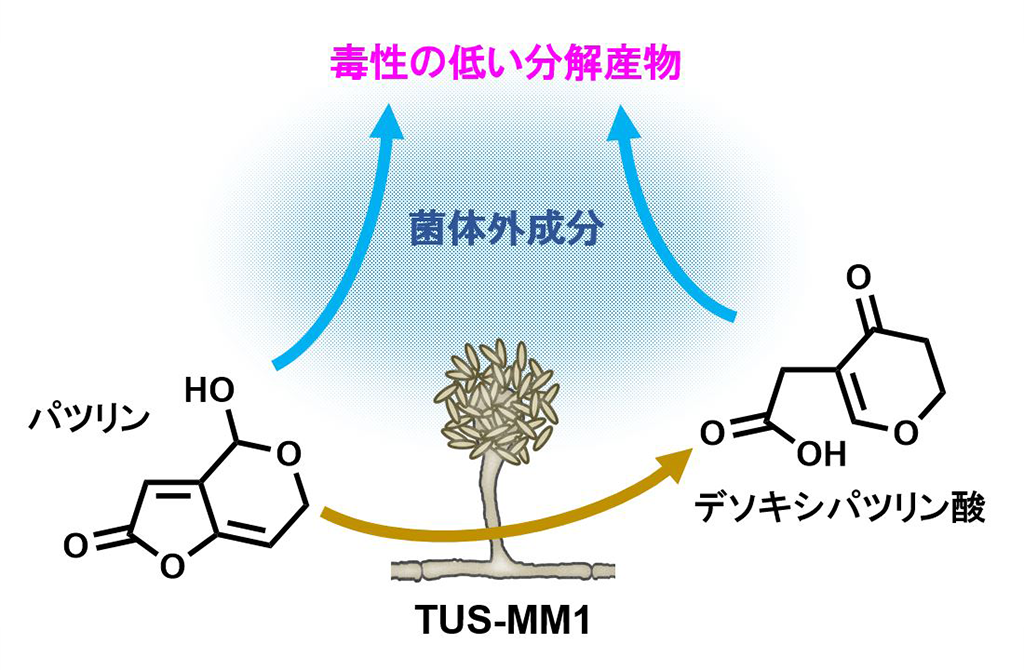

さらに研究グループは、発見した微生物がパツリンを分解することを見いだし、その分解機構を解析しました。その結果、菌体がパツリンをデソキシパツリン酸という化合物に変換すると同時に、菌体が外に放出する成分もパツリン分解活性を示し、これらが協調的に作用してパツリンを効率的に分解できることを明らかにしました(図1)。この微生物やパツリン分解に関わる成分は、カビ毒の防除に応用できる可能性を秘めています。

本研究成果は、2023年8月11日に国際学術誌「MicrobiologyOpen」にオンライン掲載されました。

研究の背景

ある種のカビ(糸状菌)は、カビ毒と呼ばれる毒性物質を産生することが知られています。これらのカビは、カビ毒を利用して栄養豊富な植物に侵入したり、競争相手の微生物を攻撃したりすることで、環境中で有利に生存できていると考えられています。しかし、ヒトがカビ毒に汚染された農作物を食べてしまうと健康に悪影響が及ぶため、代表的なカビ毒については食品中の最大基準値が設定されています。

パツリンは、代表的なカビ毒の一つで、リンゴ果実に着生したPenicillium expansumというカビにより産生されます。このパツリンは、相手の細胞内で抗酸化物質のグルタチオンに結合し、グルタチオン濃度の低下を引き起こします。そうすると、有害な活性酸素種が蓄積しやすくなり、この活性酸素種がDNA等にダメージを与えて細胞機能を損ないます。このような作用機序から、パツリンはヒトや動物だけでなく微生物にも毒性を示します。多くの微生物はパツリン存在下で増殖できませんが、Rhodosporidium属の酵母やGluconobacter属の細菌といったカビ以外の微生物では、パツリンを他の化合物に分解することでその毒性を低下させる種が報告されています。一方、カビに分類される微生物については、パツリンを分解できる株の存在や分解機構についてよくわかっていませんでした。

研究結果の詳細

日本各地から510の土壌サンプルを採取し、パツリンを含む液体培地に接種して生育可能な微生物を選択しました。その結果、16株の微生物が取得されました。つぎに、培養液内のパツリン含有量を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)により測定しました。その結果、2株の微生物でパツリン含有量が低下していました。2株の候補微生物について、ITS1領域のDNA配列をもとに系統解析を行ったところ、どちらもカビ(真菌類)であることが判明し、1株はAcremonium属真菌、1株はFusarium属真菌と同定されました。

パツリン含有量を著しく低下させたAcremonium sp. TUS-MM1株について詳細に解析しました。まず、TUS-MM1株の菌体をパツリンと反応させたところ、HPLC分析によりパツリンの減少と変換産物に相当するピークが検出されました。変換産物を核磁気共鳴(NMR)により分析したところ、パツリンよりも毒性の低いことが知られているデソキシパツリン酸であることがわかりました(図1)。一方、興味深いことに、菌体が体外に放出する成分をパツリンと反応させた場合にも、HPLC分析によりパツリンの減少と、デソキシパツリン酸とは別の変換産物に相当する複数のピークが検出されました(図1)。この変換産物(混合物)もパツリンより低い毒性を示しました。また、菌体外成分には分子量2万以下の熱に強い化合物が含まれており、この化合物がパツリン分解に関わっていること、さらに菌体外成分はデソキシパツリン酸も分解できることを明らかにしました。

このように、パツリンの毒性に耐えて生きることができるカビを自然界から分離することに成功しました。取得したTUS-MM1株は、その菌体によりパツリンをデソキシパツリン酸に変換すると同時に、菌体が体外に放出する成分もパツリン分解活性を示し、これらが協調的に作用してパツリンを効率的に分解できることが明らかとなりました(図1)。TUS-MM1株と同様のパツリン分解能力を有するカビが環境中には存在し、カビ毒を介した生存競争が繰り広げられているものと予想されます。

用語

*1 カビ毒

植物に病原性を示すカビや貯蔵穀物などを汚染するカビが産生する化合物で、ヒトや家畜の健康に悪影響を及ぼすものをいう。マイコトキシン(mycotoxin) ということもある。代表的なカビ毒として、パツリン以外にアフラトキシン類、オクラトキシン A、デオキシニバレノール、ニバレノール等が知られている。

論文情報

雑誌名

MicrobiologyOpen

論文タイトル

Isolation and characterization of filamentous fungi capable of degrading the mycotoxin patulin

著者

Megumi Mita, Rina Sato, Miho Kakinuma, Hiroyuki Nakagawa, Toshiki Furuya