ニュース&イベント NEWS & EVENTS

水溶液中で六価クロムを毒性の低い三価に還元する銅錯体の合成に成功

~低コストで簡便な廃液処理方法への応用に期待~

- ●クロム化合物を廃棄する際には六価クロムから三価クロムへの還元が必要となりますが、現行の処理方法にはコストや二次廃棄物などの問題があり、低価格で簡単に入手可能な材料を用いて六価クロムを除去する方法が求められています。

- ●本研究では、有害な六価クロムイオンを比較的害が少ない三価に変換する反応を酸化チタン共存下で水溶媒中で実現できる、ヒドロキシ基を有するアミノ酸誘導体シッフ塩基を配位子とする銅錯体の合成に成功しました。

- ●本研究成果をさらに発展させることで、新たな廃液処理法の開発につながると期待されます。

東京理科大学理学部第二部化学科の秋津貴城教授、宮川嘉人氏(2019年度修士課程修了)、原口知之助教、ロシア・Southern Federal 大学の Arshak Tsatsuryan 博士、Igor Shcherbakov 教授の研究グループは、光照射によりメタノール中で六価クロムイオンを三価に還元する反応を示す、ヒドロキシ基を有するアミノ酸誘導体シッフ塩基を配位子とする4種類の銅錯体の合成に成功しました。作成された銅錯体のうち2種類は環境に有害な六価クロムイオンを比較的害が少ない三価に変換する反応を酸化チタン共存下で水溶媒中で実現できることが明らかになりました。この研究をさらに発展させることで、新たな廃液処理法の開発につながると期待されます。

工場や産業廃棄物処理場から排出される廃棄物には、環境に蓄積する金属や無機汚染物質などの有害な物質が含まれます。代替品も普及しつつありますが、金属製品の防錆用の表面処理として幅広く使用されるクロム化合物は代表的な無機汚染物質の一つで、発がん性を有し、人体に有害であることから、クロム化合物を廃棄する際には適切な処理が必要です。通常、廃液中の重金属イオンは水に溶けにくい化合物を生成させて沈殿させる沈降除去という方法で除去しますが、クロム化合物の中でも強い毒性を持つ六価クロムは水酸化物を生成しないため、水酸化物を生成する三価クロムに還元する必要があります。六価クロムから三価クロムへの還元にはさまざまな方法がありますが、除去が不十分である、試薬を大量に消費する、二次廃棄物が生じるなど多くの問題があります。そのため、低価格で簡単に入手可能な材料を用いて六価クロムを除去する方法が求められています。

本研究は、ヒドロキシ基を追加して水溶性のアミノ酸誘導体シッフ塩基を配位子とする銅錯体を4種類合成し、そのうちの2種類は酸化チタンを共存させると水中で光照射により六価クロムイオンを三価に還元する反応を示すことを見出しました。水溶媒中で六価クロムイオンを三価に還元する反応を実現した本研究成果をさらに発展させることで、今後新たな廃液処理法の開発につながると期待されます。

研究の背景

近年、六価クロムをより毒性の少ない三価クロムに還元するための還元体として、鉄を含む化合物や多孔性高分子金属錯体など様々な化学物質が使用されています。三価の鉄イオンや二価のマンガンイオンなど一部の金属イオンは有機酸を触媒として六価クロムの還元反応を進行させます。二価の銅イオンは価数が低い一価の銅イオンに変換し、有機酸と反応することで金属錯体を形成することができます。不均一系触媒として酸化銅と有機酸を用いることで六価イオンの還元反応が起こります。六価イオンの還元反応によって産生される亜クロム銅酸は、有機染料を分解することで光触媒活性を示します。この現象は、六価イオンの還元反応の効率向上に重要な役割を果たすと考えられています。

酸化チタンは不均一系触媒として最も一般的な材料で、光触媒によく用いられます。しかし、酸化チタンは比表面積が小さい、凝集しやすい、光電子と正孔が再結合しやすい、すぐに非活性化するなどの課題を抱えています。酸化チタンの光触媒は波長387nm以下のUV光でしか活性化しないことも、幅広い活用を妨げる要因となっています。こうした酸化チタンの短所を補うために、多孔質で比表面積の大きな、光活性を持つMOFおよび配位高分子は、効率的で安定した光触媒として注目を集めています。

一般に、有機化合物の溶液は光誘起による六価クロムの還元反応を効率化することが分かっています。近年では、ギ酸の水溶液中での六価クロムの還元反応では、可視光による光誘起によって五価クロムと四価クロムを中間体とした電荷移動が段階的に生じることが報告されています。

このように六価クロムを含む廃液を直接処理できる光触媒の開発に関する研究は、これまでは主に光触媒によるクロムの還元は有機溶媒の中で行われてきました。研究グループはこれまでに、アミノ酸誘導体シッフ塩基を配位子とする銅錯体の光化学反応効率と、不均一系触媒である酸化チタンの光触媒効率はメタノール溶液中で改善することを突き止めました。本研究はこのアプローチをさらに深め、六価クロムの還元反応における新たな銅(II)錯体の光触媒活性を水溶液中で実現することを目的に研究を行いました。また実験的な研究に加えて、錯体の酸化還元特性と電子吸収スペクトルを平均密度汎関数理論(DFT)と時間依存密度汎関数理論(TD-DFT)を用いて理論的にモデル化も行い、得られた実験結果と合わせて考察しました。

研究結果の詳細

本研究ではまず、4種類のアミノ酸(アラニンCuADB、バリンCuVDB、フェニルアラニンCuPDB、グリシンCuGDB)を前駆体とし、2,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド、酢酸銅(II)一水和物を用いて4種類のシッフ塩基銅(II)錯体を合成しました。単結晶X線構造解析から、CuADBは二核の結晶構造を形成することが確認され、その他の錯体についても同様の構造であることが明らかになりました。

CuGDB錯体―メタノール系においては、おそらくCuGDBが可視光領域においてヒドロキシ基を持つ他の錯体よりも光を強く吸収するため、可視光照射による還元反応の効率が最も高いことが分かりました。六価クロムの還元速度は、可視光と紫外光下では見かけ上一次反応となる擬一次反応式に従うことが示されました。

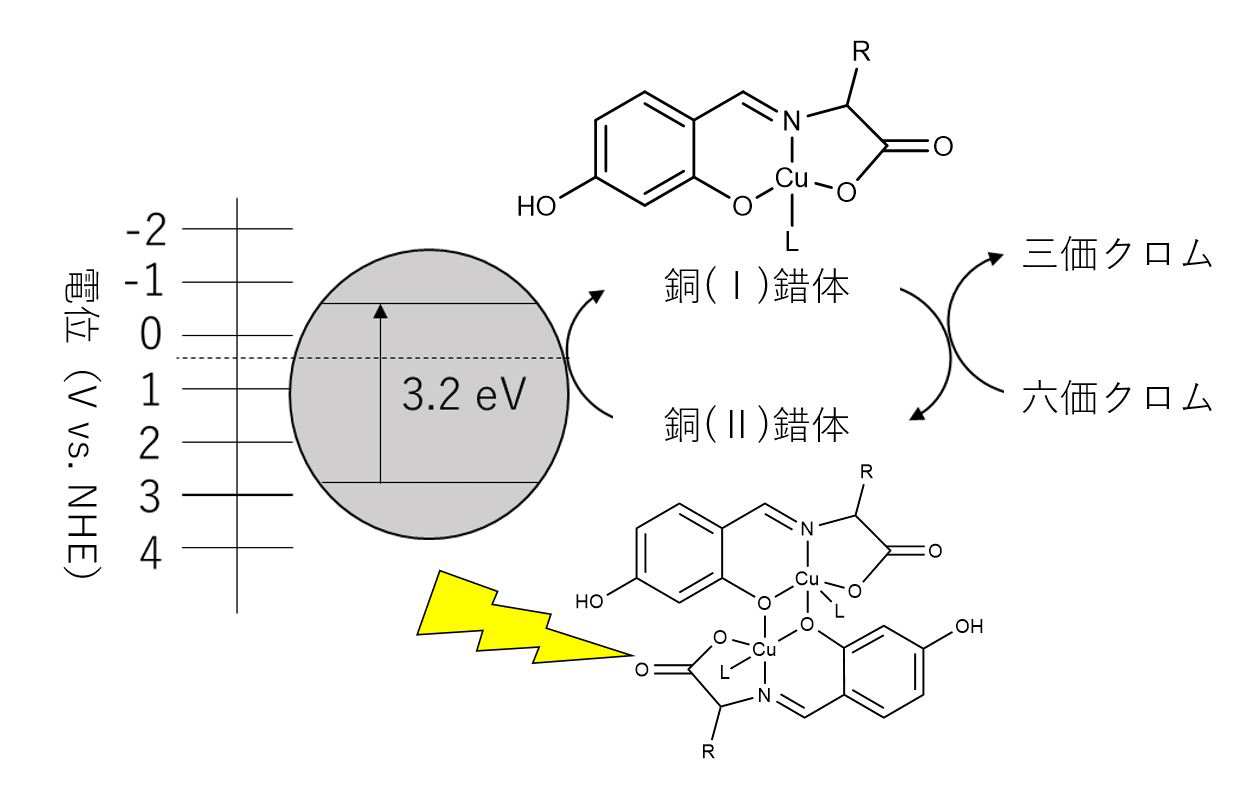

特筆すべき点として、CuADBとCuVDBでは、これらの錯体と酸化チタンの複合系において、六価クロム混合水溶液に紫外光を照射することで還元反応が進むことがわかりました(図1)。さらに、これらの錯体と酸化チタンの複合系では、酸化銅単独よりも六価クロムの還元が効率的に進み、反応速度が約2倍になることが明らかとなりました。また、電気化学的実験の結果、CuADBとCuVDBの光触媒は安定していて再利用可能であったことから、環境負荷の少ない光触媒材料として有望であろうということも示されました。

加えて、錯体CuADBについてはpH3~10における六価クロム還元割合を算出し、反応速度定数を比較したところ、錯体が分解しない範囲において、低いpHでは反応速度は維持されましたが、pHが高くなるにつれて反応速度が低下する傾向が見られました。これは、CuADBと酸化チタンの複合体では、pH3程度の酸性環境下において六価クロムの還元反応を行うことが望ましいということを示唆していると考えられます。また、効率的な六価クロムの還元反応を行う最適な波長域は460-495nmで、可視光の領域の光であることが分かりました。

これらの結果から、酸化チタンから銅(II)錯体へ光誘起電子が生じていることが分かりました。さらに、水溶液中において銅(II)錯体―酸化チタン系の反応効率はpHに依存し、酸性下で反応を行うことが望ましいことも示されました。

研究を主導した秋津教授は「今回の研究では、ヒドロキシ基の導入により水溶性となる錯体が得られました。それらを酸化チタンと共存させることで六価クロムイオンを三価に還元する光反応を水溶媒中で実現できた点において新しいと言えます。本研究をさらに発展させることで、今後新たな廃液処理法の開発につながると期待されます」と、今後の応用研究への期待を示しています。

|

図1. 光照射により銅錯体と酸化チタン光触媒で進む六価クロムの三価クロムへの還元反応

論文情報

| 雑誌名 | : | New Journal of Chemistry |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Photochemical reduction of Cr(VI) compounds by amino acid Schiff base copper complexes with hydroxyl group and titanium oxide composites in aqueous solutions |

| 著者 | : | Yoshito Miyagawa, Arshak Tsatsuryan, Tomoyuki Haraguchi, Igor Shcherbakov and Takashiro Akitsu |

| DOI | : | 10.1039/d0nj02481c |

秋津研究室

研究室のページ:https://www.rs.kagu.tus.ac.jp/akitsu/index.htm

秋津教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?5828

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin