ニュース&イベント NEWS & EVENTS

熱電性能の起源となる構造と電子状態の変化を解明

~環境にやさしい効率的な熱電材料開発の基礎となるメカニズム~

東京理科大学

高輝度光科学研究センター

島根大学

- ●アンチモン(Sb)を添加したケイ化マグネシウム(Mg2Si)は熱電材料として高い性能を示すことから、次世代の熱電交換材料として注目されています。

- ●本研究では、大型放射光施設SPring-8で行った高輝度放射光を用いた研究から、Sb添加Mg2Siの熱電特性の起源となる電子状態と構造変化を明らかにしました。

- ●今後本研究の知見を活かし、未利用熱を効率的かつ低環境負荷で電気エネルギーに変換する材料開発が発展すると期待されます。

東京理科大学基礎工学部材料工学科の小嗣真人准教授、角野知之氏(修士2年生)、飯田努教授、高輝度光科学研究センター(JASRI)の保井晃主幹研究員、新田清文研究員、島根大学次世代たたら協創センターの平山尚美准教授らの研究グループは、大型放射光施設SPring-8で行った高輝度放射光解析と第一原理計算を組合わせ、高い性能を示す熱電材料Sb添加Mg2Siの熱電特性の起源となる構造変化と電子状態を明らかにしました。本研究成果を発展させることで、将来的には自動車の排熱などの未利用熱を利用した発電への応用など、次世代エネルギー社会への貢献が期待されます。

現在、熱電発電は化石燃料の枯渇や地球規模での気候変動などの環境問題の解決に資する技術として注目されており、未利用熱を効率的かつ低環境負荷で電気エネルギーに変換する材料の開発が求められています。ケイ化マグネシウム(Mg2Si)は熱電材料として高い性能を示すことから、次世代の熱電交換材料として注目されており、中でもアンチモン(Sb)を添加したMg2Siはより高い性能を示します。しかし、Sb添加によりなぜMg2Siで性能が向上するのかはよくわかっていませんでした。

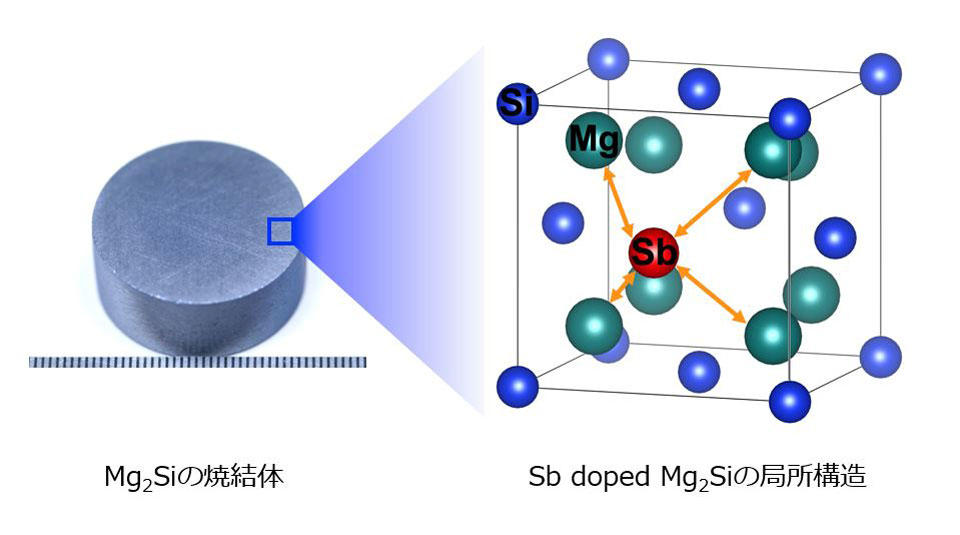

そこで研究グループは、広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)と硬X線光電子分光(HAXPES)と第一原理計算を組合わせて、Sbを添加したMg2Siの熱電特性の起源となる構造変化と電子状態の変化を調べました。その結果、SbはSiの位置に置換され、SbとMgの原子間距離がわずかに広がることがわかりました。さらに、置換したSbからは価電子がキャリアとして供給され、それが伝導帯に移動するという興味深い振る舞いを明らかにしました。

本研究成果は次世代の熱電材料として期待されるSb添加Mg2Siの熱電特性の起源となる電子状態と構造変化を初めて明らかにした点で非常に意義深く、今後本研究を発展させることにより、未利用熱を効率的かつ低環境負荷で電気エネルギーに変換する材料開発の発展が期待されます。

本研究はApplied Physics Letters誌のfeatured articleに選出されました。

|

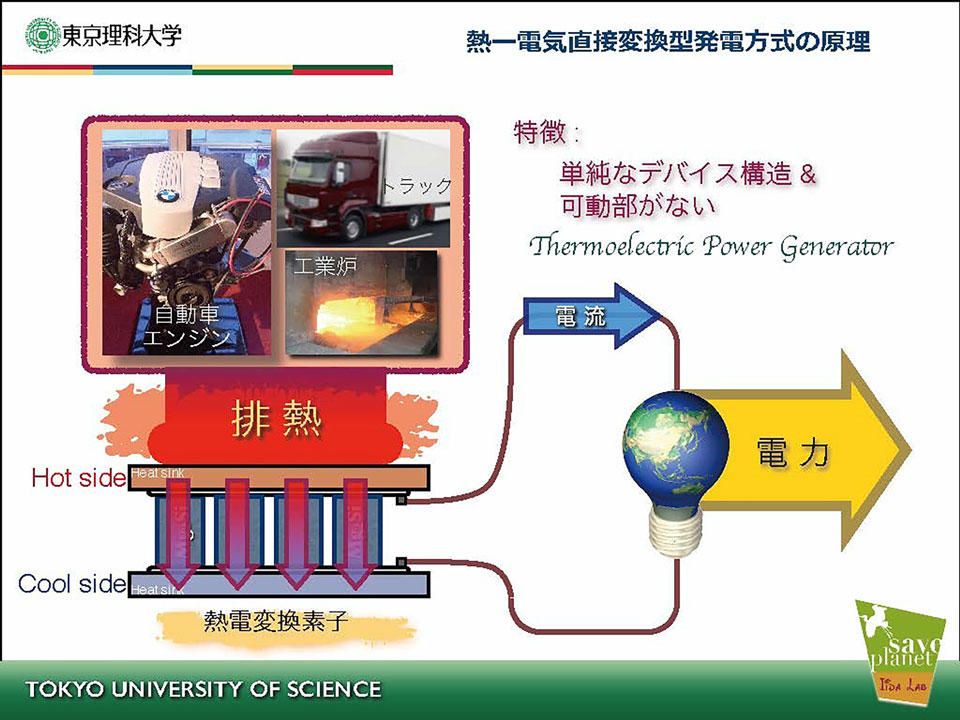

図1. 熱電発電のメカニズム。熱電素子は単純なデバイス構造で可動部がないため、長寿命で保守作業をあまり必要としない。

研究の背景

Mg2Siは高い性能指数(ZT)を示し、さらにマグネシウムとケイ素というありふれた無害な元素から構成されることから、環境にやさしい次世代の熱電交換材料として、自動車の排気熱回収システムへの応用などへ向け、研究が進んでいます。

これまでの研究から、Mg2SiにSbなどの不純物を添加することでZTが向上することがわかっています。これはSbの添加により電気伝導性が高まり、熱伝導率が低下することに起因しますが、その際に局所的な微細構造や電子状態がどのように変化するのかはわかっていませんでした。

性能指数(ZT)は、熱電材料としてのパフォーマンスを定義する重要な機能的指標です。ZTは材料の格子構造と、フェルミ準位近傍の電子状態に左右されるため、高いZTを実現するためには、局所構造の詳細な解析と電子状態を調べることが不可欠です。

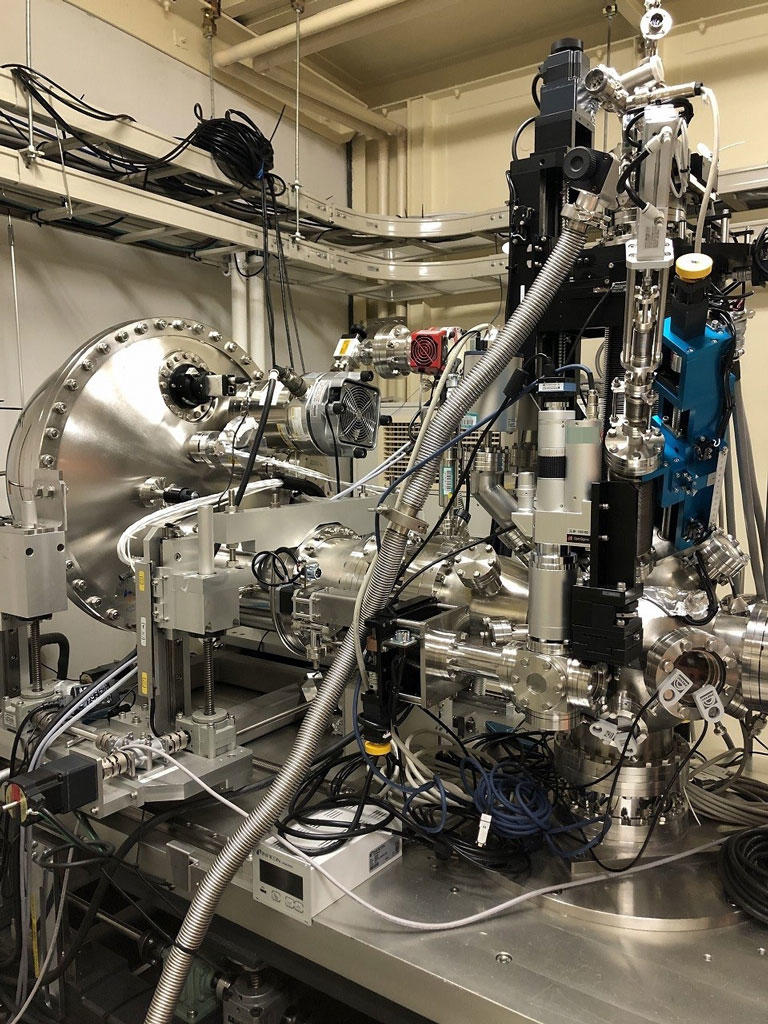

そこで研究グループは、広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)および硬X線光電子分光(HAXPES)によって、Sb添加Mg2Siの熱電特性の起源となる構造変化と電子状態を調べました。EXAFSは励起した原子周辺の構造を調べることができることから、希薄な不純物原子の導入サイトの特定および周辺原子の構造解析が可能です。一方、HAXPESは材料そのものの価電子帯やフェルミ準位などの電子状態を直接調べることができます。なお、EXAFSおよびHAXPES解析は大型放射光施設SPring-8(※1)のBL47XUで行いました(図2)。これらの結果から、Sbを添加することでMg2Siにどのような構造および電子状態の変化が起こっているのかを明らかにしました。

|

図2. SPring-8のHAXPES装置。

研究結果の詳細

本研究では、プラズマ放電焼結法で1%Zn、もしくは0.5%Sbおよび0.5%Znを添加したMg2Siを試料として用いました。

EXAFSでは、まずSbについての蛍光XAFSスペクトルを取得し、測定データから動径構造関数(RSF)を算出しました。RSFは原子間距離によって連続的に変化することから、局所構造の評価には必須となります。そして実測値との比較のために、3つの異なる局所構造モデルを作成し、それぞれのRSFを算出しました。モデルから得られた数値と実測値と比較し、どの局所構造モデルに近いか検討した結果、SbがSiサイトに置換することで第1近接原子(Mg)の原子間距離を約5.5%広げていることがわかりました(図3)。これは、Sbの価電子の一つがキャリアとして供給され、電子状態に影響している可能性を示唆しています。

|

図3. Sbを添加したMg2Siの局所構造。SbがSiサイトに置換することで第1近接原子(Mg)の原子間距離を約5.5%広げていた。

HAXPESを用いた解析では、励起光を入射し放出された光電子に基づき光電子スペクトルを得ることができます。その結果、Zn1%添加Mg2Siでは価電子帯のスペクトルは形状を変えずに低エネルギー側にシフトしたのに対し、0.5%Sbおよび0.5%Znを添加したMg2Siでは価電子帯のスペクトルはさらに低エネルギー側にシフトし、形状も変化しました。これは、フェルミ準位に状態があることを示唆しています。

光電子スペクトルは状態密度関数(DOS)と対応します。測定によって得られた光電子スペクトルを解析するために第一原理計算によりDOSを理論予測しました。第一原理計算からは、何も添加していないMg2SiとZnを添加したMg2Siを比較したところ、両者のDOS分布の形状はほぼ変化がなく、フェルミ準位はバンドギャップ内に存在することが示されました。一方、Sbを添加したMg2Siでは、何も添加していないMg2Siよりもバンドギャップが小さく、フェルミ準位は伝導帯の裾に移動しました。さらに、SbおよびZnを添加したMg2SiにおけるDOSを比較すると、分布はほぼ形状を変えず、エネルギーのシフトはなかったことから、Znは電子状態に大きな影響を与えないことが明らかになりました。

これらの結果から、その結果、Siサイトに置換したSbの周辺では、最も近い原子までの距離(最近接原子間距離)が広がるというわずかな構造変化と、置換したSbからは価電子がキャリアとして供給され、それが伝導帯に添加されることで電子状態が変化することが明らかになりました。

本研究は、次世代の熱電材料として期待されるSb添加Mg2Siの熱電特性の起源となる電子状態と局所構造の変化を初めて実験的に明らかにしました。本研究で得られた知見は、未利用熱を効率的かつ低環境負荷で電気エネルギーに変換する熱電材料開発の礎となり、将来的には自動車の排熱発電等を通じた次世代エネルギー社会への貢献も期待されます。

用語

- ※1 大型放射光施設SPring-8:兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出す理化学研究所の施設で、利用者支援等は高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っている。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(ギガ電子ボルト)に由来する。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、電磁石によって進行方向を曲げたときに発生する、指向性が高く強力な電磁波のこと。SPring-8では、この放射光を用いて、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、産業利用まで幅広い研究が行われている。

論文情報

| 雑誌名 | : | Applied Physics Letters 2020年10月5日 オンライン掲載 |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Investigation of local structures and electronic states of Sb-doped Mg2Si by fluorescence XAFS and HAXPES |

| 著者 | : | Tomoyuki Kadono, Naomi Hirayama, Tadashi Nishio, Shingo Yamazawa, Naoto Oki, Yoshinobu Takahashi, Natsumi Takikawa, Akira Yasui, Kiyofumi Nitta, Oki Sekizawa, Mako Tokumura, Shoji Takemoto, Tsutomu Iida, Masato Kotsugi |

| DOI | : | 10.1063/5.0018323 |

発表者

角野 知之 東京理科大学大学院 基礎工学研究科 材料工学専攻 修士課程2年(筆頭著者)

平山 尚美 島根大学 次世代たたら協創センター 准教授

保井 晃 高輝度光科学研究センター 主幹研究員

新田 清文 高輝度光科学研究センター 研究員

飯田 努 東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 教授

小嗣 真人 東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 准教授(責任著者)

研究に関する問い合わせ先

東京理科大学 基礎工学部 材料工学科 准教授

小嗣 真人(こつぎ まさと)

E-mail:kotsugi【@】rs.tus.ac.jp

高輝度光科学研究センター 主幹研究員

保井 晃(やすい あきら)

E-mail:a-yasui【@】spring8.or.jp

島根大学 次世代たたら協創センター 准教授

平山 尚美(ひらやま なおみ)

E-mail:n.hirayama【@】riko.shimane-u.ac.jp

(報道・広報に関する問い合わせ先)

公益財団法人高輝度光科学研究センター 利用推進部 普及情報課

TEL:0791-58-2785 FAX:0791-58-2785

E-mail:kouhou【@】spring8.or.jp

島根大学 企画部 企画広報課

TEL:0852-32-6603 FAX:0852-32-6630

E-mail:gad-koho【@】office.shimane-u.ac.jp

【@】は@に変更してください。

小嗣研究室

研究室のページ:https://www.kotsugi.jp/

小嗣教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?6b44

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin