ニュース&イベント NEWS & EVENTS

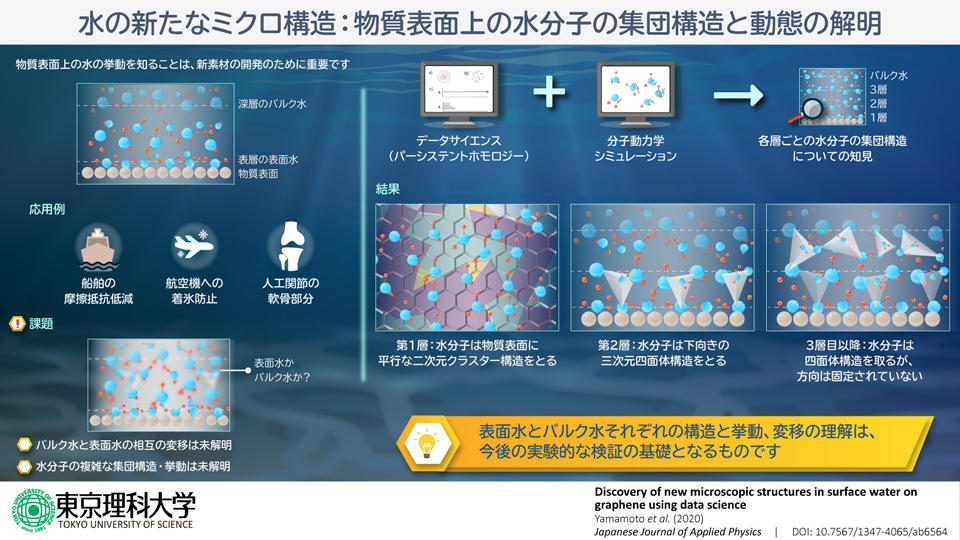

水の新たなミクロ構造を最新のデータサイエンス手法によって発見 ~グラフェン表面の水分子は表層と深層において分子レベルで異なる動態を示す~

- ●データサイエンス的アプローチを用いて、炭素原子の単原子シートであるグラフェン上におけるこれまでにない水分子の構造や動態を明らかにしました。

- ●水は日常にありふれた身近な分子であり、様々な物質に吸着されて影響を与えますが、分子レベルでは四面体の複合体からなる層構造を形成していることが今回初めて示されました。

- ●グラフェンのような、電荷的に中性でより平らな形状をした材料表面における水の姿は、物性制御など今後の様々な高機能材料の開発に欠かせない知見となることが期待されます。

|

東京理科大学 工学部 教養の山本貴博教授の研究グループは、みずほ情報総研との共同研究により、データサイエンス的アプローチを用いて、理論計算により物質表面での水分子の挙動を解明しました。疎水性表面を持つグラフェンのような物質の表面において、水分子の集合体は、これまで報告のなかった分子複合体による層構造を構成していることが今回始めて明らかになりました。

水分子は非常にありふれたとても身近な分子で、物質表面にも吸着しています。そして、水分子の吸着は、材料表面の水和性や摩擦など、材料の物性に大きな影響をおよぼしています。このように重要な水分子ですが、未だ科学的に解明されていないことの多い分子でもあります。一方、新規ナノ材料の一つであるグラフェンは、炭素原子が六角形に共有結合した、非常に薄く透明な、原子1つ分の厚さのシート状の素材です。熱や電気の伝導率が極めて高く、今後様々な製品開発への応用が期待されています。このような材料の表面における水分子の挙動を明らかにすることは、材料開発のみならず、その応用においても非常に重要です。また、電荷的に中性であり平坦であることから、水分子のような極性分子の挙動を研究するのに適した材料としても注目されています。

水分子の集合体である塊としての水の中でも、物質に接する表層の水分子と深層の水分子の動態の違いについては、これまで明らかにされてきませんでした。表層から深層への移行過程での分子の動態を解析するのは、非常に困難でした。今回の研究では、近年多くの注目を集めているデータサイエンスの手法を、初めて物質表面上の水の分子動力学によるシミュレーションと融合させた画期的な手法が用いられました。

山本教授らの研究により、水分子は、物質と接する表層の界面では、四面体の複合体を構成して強固に結びついた層構造を形成し、一方深層では自由運動を行うという異なる挙動を示すことが明らかになりました。電荷的に中性なグラフェン上での水分子の構造を理解することは、様々な物質の表面効果をより具体的に検討する基礎となります。今後、より複雑な物質表面での水分子の動態に関する研究を行う上でも重要な基礎となり、また材料開発においても応用に欠かせない知見として役立つことが期待されます。

【研究の背景】

物質表面に吸着する水分子は、水和性や摩擦のような物質表面の物理学的化学的特性に、大きな影響を与えます。グラフェンのようなカーボンナノマテリアルは、近年その特性から様々な機器の開発に重要な材料として注目を集めています。また、グラフェンは極性を持たず、平坦であることから、水分子の挙動を研究する上でも非常に有効なツールでもあります。

身近な水分子について、まだその物質表面での分子レベルでの動態は、多くが未解明のままです。物質の表面を濡らした水が、どのような状態でどのような機能をもっているのかと言う問いは、素朴でありながら科学的に深遠な問いでもあります。

【研究結果の詳細】

山本教授らの研究グループでは、古典から最新まで複数の手法を応用して、理論計算により物質表面における水分子の動態を明らかにしました。まず、古典的な原理に基づいた分子動力学シミュレーションを行い、さらに新しいデータ解析手法であるパーシステントホモロジーと呼ばれるトポロジカルデータ解析を今回初めて物質表面上の水の構造解析に適用しました。分子動力学シミュレーションは、従来の古典力学の理論を用いて、多数の原子の運動を方程式から数値的に計算し、材料物性を評価し予測する方法です。また、トポロジカルデータを用いた解析は、原子配置を空間内の点の集まりとみなし、その集合に含まれる点の重なり合いによって形成されるリングや空洞といった穴に着目するデータサイエンスの解析手法です。このような原子データの集合体を様々なスケールで特徴づける数学的な手法の一つが、パーシステントホモロジーと呼ばれる手法で、二一世紀以降にデータ解析への応用が始まり、現在の機械学習的アプローチの一部として様々な分野に応用されています。

この研究では、様々な温度帯における分子動態のシミュレーションを行ったところ、低温および室温の両方で、グラフェンに対して垂直方向に複数の層構造を形成することがわかりました。特に、一層および二層のモデルが顕著に出現しました。次に、それらの層平面の内部で、異なる水分子の水素間に形成される水素結合によるネットワークについて検討した結果、一層二層どちらのモデルでも四員環が多く、最も安定する平面構造であることが示されました。

パーシステントホモロジー解析においては、層構造が厚くなると平面上のクラスター構造が変化することがわかりました。さらに、温度の違いに起因する分子の運動性の差も明らかになりましたが、いずれの温度帯においても表層の一層目二層目にまたがって三次元の四面体状の複合体を構成していました。頻度は低下するものの、三層目まではこうした四面体構造が顕著に見られました。しかし、それ以上の層では、四面体構造が自由運動の状態に近づいていくことを示唆する結果が得られました。

これらをより詳細に解析し、「水の新たな姿」を発見することに成功しました。水分子は、まず、平面上に二次元水素結合ネットワークを形成します。さらに、一層目と二層目、二層目と三層目との間にも三次元の水素結合ネットワークを形成し、グラフェンとは反対側に底面を向けた四面体構造の複合体を形成することを明らかにしました。そして、それ以上深層のバルク水領域では、四面体構造が自由に回転運動をしていると考えられます。このように、グラフェンと近接する界面の浅層と深層は、異なる分子ネットワークを構成していることが、上記の様々なシミュレーションから理論的に導き出されました。

山本教授は、「グラファイトに限らず材料表面の性質は、材料表面に吸着した水によって大きな影響を受けます。今回の研究成果により、材料表面の水のミクロな構造を明らかにするデータサイエンス的アプローチが完成したことで、材料表面の物性制御や高機能化を精密科学的に行う道筋が得られたと言えます。」と述べています。

本研究は、東京理科⼤学の「ウォーターフロンティアサイエンス&テクノロジー」事業の一貫として行われました。本事業では、物質界面での水のミクロな構造とその性質の探求し、応用を進めています。山本教授の研究グループは、このセンターで理論計算を担当しており、その一環として今回の成果が得られました。

本研究の結果により、大変身近な物質であるにもかかわらずこれまで明らかになっていなかった水の実態の解明が進み、水があらゆる材料に及ぼす影響が材料開発などへの応用への重要な鍵となることが期待されます。

※本研究は、日本学術振興会の助成(No. 16H02079)および、私立大学研究ブランディング事業「材料表面・界面における水の学際研究拠点の形成」の助成を受けて実施したものです。

【論文情報】

| 雑誌名 | : | Japanese Journal of Applied Physics 2020年1月14日 オンライン掲載 |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Discovery of new microscopic structures in surface water on graphene using data science |

| 著者 | : | Koichiro Kato, Yuki Maekawa, Naoki Watanabe, Kenji Sasaoka, Takahiro Yamamoto |

| DOI | : | 10.7567/1347-4065/ab6564 |

山本研究室

研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/takahiro/

山本教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?2d3b

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin

関連記事

-

2025.04.28

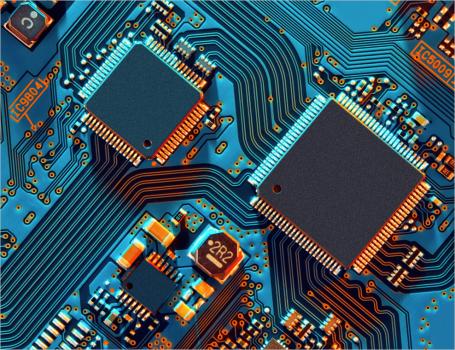

全結合型イジングマシンLSIシステム、容量と精度のデュアルスケーラブル化に成功

~社会のあらゆる組合せ最適化問題に挑む~研究の要旨とポイント クラウドと異なり、エッジ環境では電力や設置形態に制約があるため、問題の特性に応じて容量(スピン数)と精度(相互作用ビット幅)を最適化することが重要です。 今回、容量と精度の両方向に展開できる画期的なデュアルスケーラブル…

-

2025.04.25

科学研究費助成事業(特別研究促進費)に採択

本学が代表機関となり 2025年大船渡市山林火災の総合調査研究を実施今般、東京理科大学創域理工学研究科 国際火災科学専攻の桑名 一徳教授らの研究グループは、文部科学省による科学研究費助成事業(特別研究促進費) に採択されました。 採択された研究課題「2025年大船渡市山林火災の総合調査研究」は、本年2月に発…

-

2025.04.22

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ

~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~東京理科大学、高砂熱学工業株式会社、大和大学ほか6機関からなる「TEAM SPACE LIFE」(TSL)が開発した小型自律分散型環境センサー(TEM: TSL Environment Monitor)が、4月21日17時15分(日本時間)…