ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ

~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~

東京理科大学、高砂熱学工業株式会社、大和大学ほか6機関からなる「TEAM SPACE LIFE」(TSL)が開発した小型自律分散型環境センサー(TEM: TSL Environment Monitor)が、4月21日17時15分(日本時間)、米国フロリダ州「ケネディ宇宙センター」より、米国スペースX社のファルコン9ロケットにて打ち上げられました。TEMはドラゴン補給船に搭載されており、国際宇宙ステーション(ISS)に輸送された後、船内の空気環境を測定する軌道上実証を行う予定です。

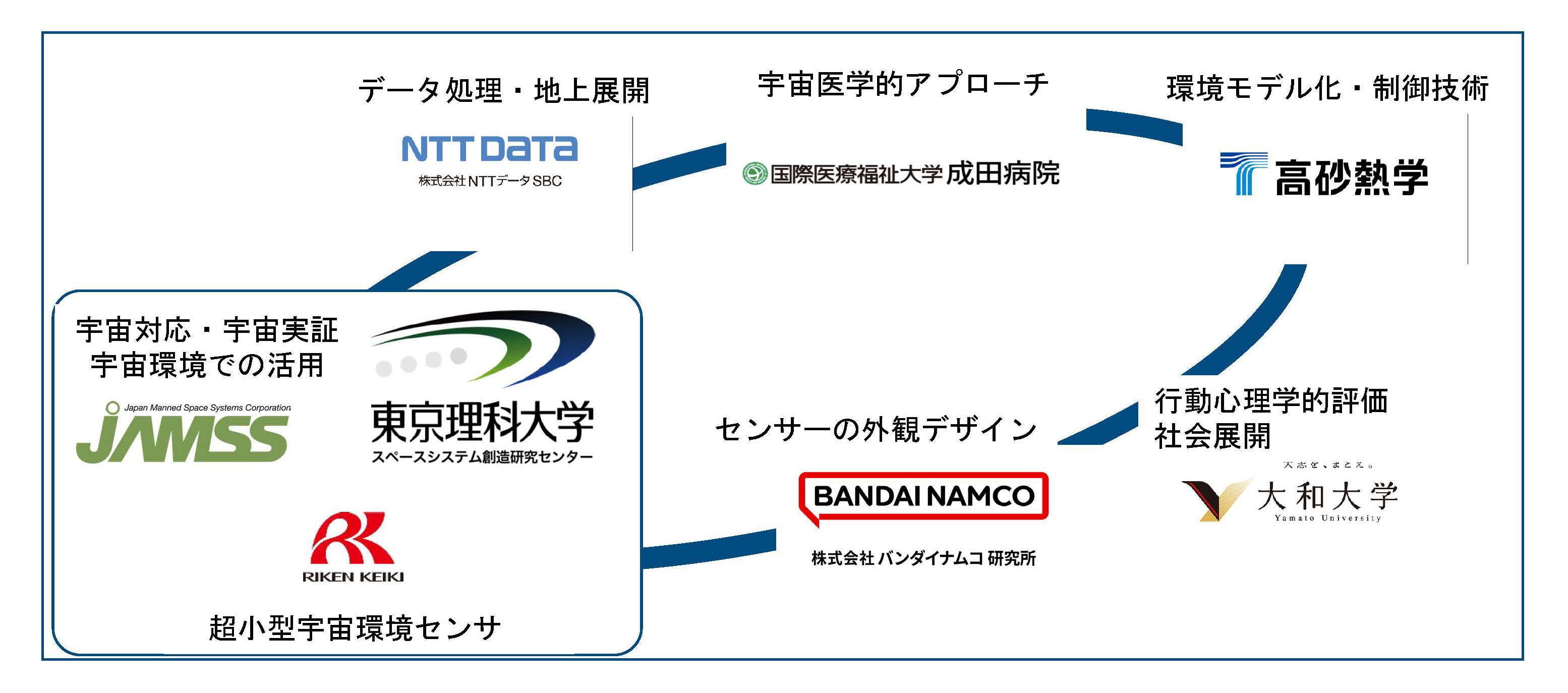

全体の取りまとめを東京理科大学、ISS内の空気環境モデル化や測定計画作成を高砂熱学工業、測定結果を基にした行動心理学的評価を大和大学が担っています。他参加機関の役割は「6. 開発体制」をご参照ください。

1. TEM、実証実験の概要

TEMは、バンダイナムコグループが進める「ガンダムオープンイノベーション」(GOI)の公認プロジェクト「TEAM SPACE LIFE」として支援を受け、東京理科大学 スペースシステム創造研究センター(SSI)主導で開発された装置です。ISS搭載機器としての高い安全性や信頼性を確保しつつ、ガンダムをイメージするデザインを実現しました。宇宙用の実験機器としては、これは非常にユニークな点であるといえます。

現在、人類の宇宙進出が加速しようとしています。1998年に建設が始まったISSにはこれまで、多くの宇宙飛行士が滞在し、様々な実験や研究が行われてきましたが、その次の有人宇宙活動の場として、すでに月や火星での長期滞在も視野に入ってきました。また近い将来には、限られた宇宙飛行士のみでなく、一般の人もどんどん宇宙へ行く時代になるでしょう。

誰もが自由に宇宙に行ける時代―――その実現に欠かせないのが、快適な空気環境を維持するための技術です。宇宙には空気がなく、窓を開けて換気するわけにはいきません。宇宙船や宇宙ステーションのような閉鎖環境では、呼吸に使う酸素を供給し、呼吸で排出される二酸化炭素を回収し続ける必要があり、そのために用意されているのが環境制御・生命維持システム(ECLSS)と呼ばれる装置です。

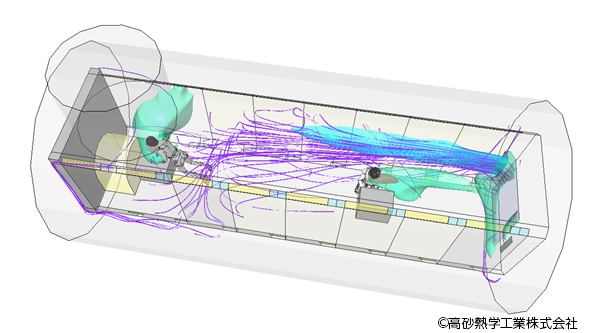

地上では自然対流によって空気が循環するのに対し、ISSのような微小重力環境では密度の違いによる熱対流が起きにくく、呼吸で排出した二酸化炭素が宇宙飛行士の周りに滞留しやすいという問題があります。また、船内には様々な装置等が置かれており、そういった障害物が空気流に影響する可能性も考えられていますが、実際の空気の流れがどうなっているのかは、まだ良く分かっていません。

TEMは、手のひらサイズの小型センサーながら、二酸化炭素濃度、におい成分、温度や湿度等を計測することができます。今回打ち上げられた2台のTEMは、ISSの日本実験棟「きぼう」に設置され、空気環境のデータを取得。これを基礎データとして空気環境モデルの精度を上げることで、空気の流れのより正確な予測が可能になります。これらは将来、ガンダムに登場するような大きな宇宙船やスペースコロニー(宇宙空間に建造される人工居住区)の実現にも繋がる技術と期待されます。

2. ポイント

- 自律動作で宇宙飛行士の手間がかからないセンサー

- 複数台のセンサーで空間全体の空気環境を把握する

- 内蔵カメラでセンサーの計測位置まで特定できる

3. 背景

現在、米国を中心とした国際協力体制のもとで、月面への有人着陸や長期滞在を目指す「アルテミス計画」が進められており、このプログラムには日本も参画しています。アルテミス計画では、月を周回する有人拠点として「Gateway」(ゲートウェイ)を建設する予定で、日本はその中でも、重要な構成要素である環境制御・生命維持システム(ECLSS)を担当することが決まっています。

一方、東京理科大学 スペースシステム創造研究センター(SSI)では、将来の有人宇宙活動に向けた様々な研究を進めています。その1つに、インフレータブル構造を用いた居住モジュールの研究があります。インフレータブルとは、風船のように空気で膨らませる仕組みのこと。大型構造物であっても、軽量かつコンパクトに輸送できるというメリットがあり、月面での活用が期待されています。

そうした有人環境において、最も注意が必要になるのは二酸化炭素の濃度です。この数値は、地上の空気中では400ppm程度。室内だと人間の呼吸により、それより高くなりますが、1,000ppm以下が基準とされています。1,000ppm以上になると、体調不良や認知能力の低下を引き起こす可能性があり、さらに10,000ppmにもなると、意識レベルの低下など、より深刻な健康被害をもたらす恐れがあります。

ISS内では、ECLSSによって二酸化炭素の除去は行われているものの、濃度は3,000~5,000ppm程度と高めです。微小重力環境下では熱対流がほとんどなく、空間的な濃度の不均一が発生しやすい状態にあります。二酸化炭素は健康被害に直結する問題であり、これを監視し、分布を正確に把握することは非常に重要といえます。

SSIセンター長の木村真一教授は、「日本には、優れた環境技術がたくさんあります。そういった技術を活用し、日本がイニシアティブを取りながら、人類の宇宙進出を加速させたい」とコメント。さらに「TEMは、ガンダムオープンイノベーション(GOI)という、これまでの宇宙開発とは違うアプローチで生まれました。ガンダムをひとつのシンボルとして、多くの人に関心を持ってもらいたい」と期待を述べています。

4. 技術や実証実験の詳細

TEMは、センサー本体と電池ボックスで構成され、その間がハーネスで繋がる構造になっています。本体上面には開口部が2つあり、中央には二酸化炭素センサー、その隣にはカメラモジュールが設置されています。においセンサーや温湿度センサーは内部に格納されており、本体側面の開口部から入ってくる空気で計測を行います。

本体のケースはアルミ製。一部のパーツは、アルマイト処理でガンダムをイメージした赤色と青色に着色されています。ケースのサイズ(突起部を除く)は、幅85mm×奥行き55mm×高さ35mmと、非常に小型であることが特徴です。

センサー本体には、以下の電子機器が搭載されています。

- マイコンボード「Raspberry Pi Zero W」

- 二酸化炭素センサー「IRR-0433」(理研計器株式会社)

- においセンサー「5Q-SSM」(株式会社アロマビット)

- 温湿度センサー「BME280」(独 Bosch Sensortec GmbH)

- 9軸センサー「BMX055」(独 Bosch Sensortec GmbH)

- カメラモジュール「Raspberry Pi Camera Module」

マイコンボードには、小型で高機能な「Raspberry Pi Zero W」を採用しました。Raspberry Piシリーズは世界で広く普及しており、豊富なソフトウェア資源を活用することが可能です。

二酸化炭素センサーは、NDIR(非分散型赤外線)式の「IRR-0433」を搭載しています。分解能は20ppmで、最大10,000ppmまでの検出が可能です。

においセンサーは、QCM(水晶振動子)型の「5Q-SSM」を採用。5つの膜を搭載しており、5種類の膜で、におい分子を検出することができます。

9軸センサー「BMX055」は、加速度、角速度、磁方位の計測が可能。慣性計測装置(IMU)として、センサー本体の物理的な動きを把握することができます。

そしてカメラモジュールは、センサー本体の位置を調べるために使用します。撮影画像から位置を推定する技術「VSLAM」は、ロボット掃除機などでも活用されていますが、これによってcmオーダーの精度で位置の特定が可能。空気を計測すると同時にカメラの撮影画像も保存しておき、計測位置が分かるようになっています。

センサー本体は、電池ボックス(単3×6本)からの電力で駆動。ISS側とは独立した電源駆動方式であるため、どこにでも置くことができて、移動も容易です。なお電池ボックス側には、USBケーブルで接続した5GHz無線LANモジュールも搭載し、ISS内のサーバーPCに、ワイヤレスで計測データを送信することが可能です。

今回打ち上げた2台のTEMは、1台を壁面に固定し、もう1台は移動しながら複数箇所で計測を行う予定です。高砂熱学工業が中心となって行った数値シミュレーションの予測と、複数箇所で実際に取得した計測データを比較。シミュレーションの理論(=モデル)を改良し、精度を向上させれば、空気環境の時間的・空間的な分布状況をより正確に把握して、環境の改善に繋げることができるようになります。

TEMは電源をオンにすると、自動でネットワークに接続。10秒に1回程度の間隔で計測を行い、内蔵したSDカードに記録するとともに、無線LAN経由でデータを送信します。軌道上のサーバーPCに送信されたデータは、地上側からも準リアルタイムに確認することが可能です。

これらTEMの一連の動作は全て自律的に行われるため、宇宙飛行士の作業負荷は最低限に抑えられています。なお今回は計測のみですが、将来的には宇宙飛行士が携行し、危険が予測されたときはアラームを出すような使い方も考えられるでしょう。

5. これまでの経緯と今後の展開

今回打ち上げたTEMのフライトモデルは、1月17日に完成。2月13日に、宇宙航空研究開発機構(JAXA)への引き渡しが完了しました。 今後、5月中旬に実験を2回実施し、完了後は地上へ帰還する予定です。今回の成果をフィードバックし、ソフトウェアをアップデートした上で、今年度中に追加で2台を軌道上へ送り、再び実証実験を行うことを計画しています。

6. 開発体制

今回の取り組みでは、小型自律分散型環境センサー(TEM)の開発・実証と、シミュレーションモデルの開発・評価を行っています。このプロジェクトは、多くの企業・大学による産学連携によって推進。各メンバーの役割は以下のようになっています。

【メンバーの担当領域】

- 東京理科大学 スペースシステム創造研究センター(SSI):全体とりまとめ

- 理研計器株式会社:超小型宇宙環境センサー

- 有人宇宙システム株式会社(JAMSS):宇宙対応、宇宙実証、宇宙環境での活用

- 高砂熱学工業株式会社:環境モデル化、制御技術

- 国際医療福祉大学 宇宙医学研究会:環境の健康影響評価

- 株式会社NTTデータSBC:データ処理、地上展開

- 大和大学 社会学部 SDG研究推進室:行動心理学的評価、社会展開

- 株式会社バンダイナムコ研究所:センサーの外観デザイン

7. 用語

- ガンダムオープンイノベーション (GOI) バンダイナムコグループが進めるプログラム。現実世界において「宇宙世紀」を新たに捉えなおし、ガンダムの世界と同様に現実世界が抱えている「社会課題」に対して、「ガンダム」と「未来技術」を掛け合わせることにより、未来の夢と希望を現実化することを目指しています。

- TEAM SPACE LIFE (TSL) GOIに4つある公認プロジェクトの1つ。宇宙での暮らしを実現する上で、もっとも重要な、「空間」(居住空間の実現)、「環境」(快適な環境の制御)、「資源」(サステナブルな資源の循環)という3つの技術を中心に、地球と調和した循環型で平和な「宇宙世紀」の実現を目指しています。

- 東京理科大学 スペースシステム創造研究センター(SSI)

- 高砂熱学工業株式会社

- 国際医療福祉大学 宇宙医学研究会

- 株式会社NTTデータSBC

- avatarin株式会社

- 大和大学 社会学部 SDG研究推進室

- 理研計器株式会社

- 有人宇宙システム株式会社(JAMSS)

TSLには、以下のメンバーが参加しています。

(協力団体)

【本件に関するお問合せ先】

■東京理科大学 研究推進機構 総合研究院

スペースシステム創造研究センター事務局

https://www.tus.ac.jp/ssi/contact/

E-mail:ssi(アットマーク)rs.tus.ac.jp

【当プレスリリースの担当事務局】

【当プレスリリースの担当事務局】

■東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL:03-5228-8107 FAX:03-3260-5823

E-mail:koho(アットマーク)admin.tus.ac.jp

バンダイナムコグループ ガンダムプロジェクト ガンダムオープンイノベーション事務局からのプレスリリース

https://www.bandainamco-mirai.com/news_20250422/

報道関係者向けプレスリリース

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~