ニュース&イベント NEWS & EVENTS

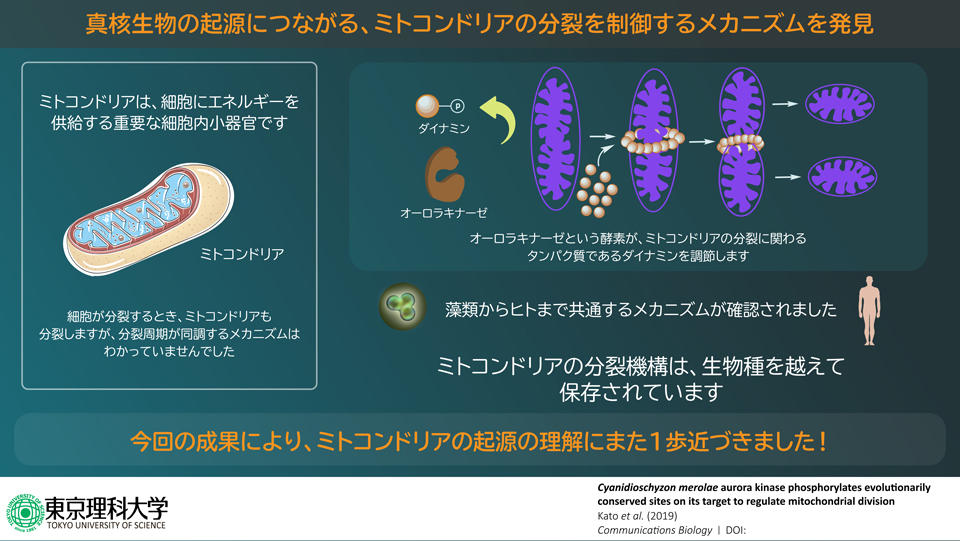

真核生物の起源につながる、細胞内小器官の分裂を制御するメカニズムを発見

~「自分の中のよそもの」との同時増殖を可能にした制御機構とは?~

- ●真核生物の細胞は、生命活動に必要な様々な機能を司る複数の細胞内小器官を持ちます。一部の細胞内小器官は、真核生物の祖先となった細胞とは別の起源を持つ微生物が細胞内に共生したことによって生まれたと考えられていますが、もともとは別の生物である細胞内小器官の分裂増殖を細胞がコントロールするメカニズムは多くが謎のままでした。

- ●本研究では、単細胞の藻類について、細胞の核の分裂にも関与するリン酸化酵素オーロラキナーゼが、細胞内小器官の一つミトコンドリアの分裂を制御していることを確認しました。また、ヒトでも同様の制御機構が存在することが、試験管内の生化学実験によって確認されました。

- ●原始的な単細胞生物から多細胞生物であるヒトまで、真核生物の細胞内小器官の分裂・増殖の制御機構がある程度共通であると示唆されたことで、細胞内共生と、真核生物の起源について考察する手掛かりを得ました。

東京理科大学理工学部応用生物学科の松永幸大教授らの研究グループは、単細胞生物から植物、動物まで様々な真核生物の細胞が持つ細胞内小器官について、細胞内でその分裂を制御する分子メカニズムを発見し、細胞の分裂と細胞小器官の分裂が同調する仕組みを解き明かしました。

真核生物の細胞には、生命活動に必要な様々な機能を司る、細胞内小器官と呼ばれる複数の器官が存在しています。しかし全ての小器官が、生命進化のごく初めから細胞内にあったわけではありません。細胞内小器官の一つであり、生命活動に必要なエネルギーを産生する機能を担うミトコンドリアは、真核生物の祖先とは別の微生物であったものが細胞内に共生するようになった内部共生器官です。このため、細胞からの干渉が何もなければ、ミトコンドリアは細胞の分裂周期とは関係なく、自身の周期で半自律的に分裂・増殖を行います。

松永教授らのグループは、イタリアの火山から採取された原始的な藻類、シアニディオシゾン(Cyanidioschyzon merolae、以下シゾン)」を用いて、細胞分裂の際に働くリン酸化酵素の一つ、オーロラキナーゼ(CmAUR)によるミトコンドリアの分裂調節メカニズムを明らかにしました。

ミトコンドリアは、分裂リング(division ring)と呼ばれるタンパク質複合体の働きにより、くびれて切れることで分裂しますが、分裂リングが機能するためには、ミトコンドリアが持つタンパク質で複合体の構成要素の一つでもあるダイナミン(CmDnm1)が、CmAURによりリン酸化される必要がありました。また、シゾンの細胞内にリン酸化ができないように調整したダイナミンを発現させてみると、ミトコンドリアは分裂できませんでした。これらの結果から、オーロラキナーゼがミトコンドリアの分裂を制御していることが確認できました。

更に、試験管内で(in vitro)生化学的な実験を行ったところ、シゾンのダイナミンと同様の機能を持つヒトのダイナミンが、ヒトのオーロラキナーゼによってリン酸化されることを確認しました。このことから、ミトコンドリア分裂では、単細胞生物から多細胞生物まで、ある程度共通の調節機構が存在することが示唆されました。

この結果について松永教授は、「16億年前に分岐して進化してきた植物と動物で、ミトコンドリア分裂についてある程度共通したメカニズムが存在しているとわかり、驚いています。ミトコンドリアは生命活動に必要なエネルギーを供給するための器官であり、今回の成果を使ってミトコンドリアの分裂を人工的に操作できれば、細胞の活性状態を変化させることが可能になると考えられます。あらゆる真核生物で共通のメカニズムが存在するのであれば、様々な生物の細胞活動を制御する共通の方法が開発できるかもしれません」と話しています。

|

【研究の背景】

我々ヒトを含む真核生物の細胞には、遺伝物質の多くを含み発現を司る「核」、植物細胞に存在し光合成を司る「葉緑体」など、様々な機能を持った細胞小器官が存在しています。その一つである「ミトコンドリア」は、生物が体内に取り込んだ酸素を利用して生命活動のためのエネルギーを産生する、好気呼吸を主に担当しています。

今は一つの細胞の中で共存している複数の小器官ですが、生命進化の初期には全く別の、独立の生物として生きていたと考えられているものもあります。ミトコンドリアもその一つで、真核生物の祖先となった細胞に、酸素を利用してエネルギーを産生できる別の微生物(好気性細菌)が入り込み、細胞内共生したことで生まれたとされています。

細胞の祖先とは別の生物だったため、ミトコンドリアは、細胞の分裂周期とは関係なく半自律的に分裂・増殖することができます。しかし細胞にとってみれば、ミトコンドリアはエネルギー産生を担う重要な器官であり、ミトコンドリアの数の管理は生死を分ける問題です。自分自身は分裂したのに、ミトコンドリアは分裂・増殖しなかった――などということが起こってしまえば、分裂して生まれた細胞の一方、あるいは両方が、必要な数のミトコンドリアを確保できないかもしれません。このようなことにならないためには、細胞自身の分裂周期と、「自分の中のよそもの」であるミトコンドリアの分裂周期を同調させることが必要です。

近年の研究により、細胞と細胞内小器官との分裂周期の同調には、細胞と小器官それぞれに由来する様々な分子が複雑に協調して働いているらしいことが少しずつ分かってきています。しかし、ミトコンドリアの分裂の制御についての詳細は謎のままでした。

【研究結果の詳細】

松永教授らは、今回の研究に、火山から採取された単細胞の真核生物であるシゾンを用いました。シゾンは直径2マイクロメートル未満の小さな藻類で、高温かつ硫黄の豊富な水場に生息しています。ミトコンドリアなどの細胞内小器官を全て一つずつ持っており、非常にシンプルではありますが、真核生物に共通する機構を十分に備えた生物です。シゾンの遺伝情報は全て解読されているため、分子レベルのメカニズムを遺伝子の情報を使って説明することも可能であり、細胞内メカニズムを研究するための生物材料として大変適していると言えます。

細胞は常に分裂・増殖している訳ではなく、分裂を行う時期(M期)と、分裂の準備やDNAを合成する時期(G1期、S期、G2期)を繰り返しています。シゾンのミトコンドリアは、細胞のM期にかけて一度だけ分裂し、それ以外の時期には分裂しません。

今回、研究グループでは、細胞分裂に関与する様々な分子群の中から、オーロラキナーゼに着目しました。オーロラキナーゼは、細胞の核の分裂に際して染色体を分離する働きを担う、紡錘体の形成を調節するリン酸化酵素であり、細胞のM期にはミトコンドリアの分裂部位に局所的に発現します。

研究グループはまず最初に、シゾンのオーロラキナーゼ(CmAUR)の詳しい働きを確かめました。細胞の分裂では、CmAURは既に知られていた役割どおり、染色体の分離を担う紡錘体の近傍で強く発現していました。また、CmAURの酵素活性が欠如すると、細胞分裂が遅延することもわかりました。一方、分裂が進むにつれて、活性を持つCmAURの分裂リングへの局在化が見られたことから、CmAURは細胞分裂とミトコンドリアの分裂の両方に関与していると考えられました。

次に、CmAURのリン酸化によるミトコンドリア分裂の調節メカニズムを明らかにしました。CmDnm1の複数あるリン酸化部位のうち、T139と呼ばれるアミノ酸のリン酸化がCmAURによって起こり、ミトコンドリアの分裂に不可欠であるとわかりました。更に、シゾンのCmDnm1と同様の働きをするヒトのダイナミンであるDrp1についてin vitroの生化学実験を行ったところ、Drp1もまた、ヒトのオーロラキナーゼによってリン酸化されることを確認しました。

今回の発見により、生物に共通する細胞分裂の重要なメカニズムの一つ、細胞内小器官の分裂と同調の制御の仕組みが明らかになりました。この成果は、真核生物の祖先となった細胞がどのようにして自分と異なる微生物と細胞内共生し、細胞内小器官を獲得できたのか、真核生物誕生の起源につながる重要な手がかりになると期待されます。

※ 本研究は、科学研究費補助金(15H05955, 15H05962)の助成を受けて実施したものです。

【論文情報】

| 雑誌名 | : | Communications Biology 2019年12月20日 オンライン掲載 |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Cyanidioschyzon merolae aurora kinase phosphorylates evolutionarily conserved sites on its target to regulate mitochondrial division. |

| 著者 | : | Shoichi Kato, Erika Okamura, Tomoko M. Matsunaga, Minami Nakayama, Yuki Kawanishi, Takako Ichinose, Atsuko H. Iwane, Takuya Sakamoto, Yuuta Imoto, Mio Ohnuma, Yuko Nomura, Hirofumi Nakagami, Haruko Kuroiwa, Tsuneyoshi Kuroiwa & Sachihiro Matsunaga |

| DOI | : | https://doi.org/10.1038/s42003-019-0714-x |

松永研究室

研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/sachi/

松永教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?64d9

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin

関連記事

-

2025.04.28

全結合型イジングマシンLSIシステム、容量と精度のデュアルスケーラブル化に成功

~社会のあらゆる組合せ最適化問題に挑む~研究の要旨とポイント クラウドと異なり、エッジ環境では電力や設置形態に制約があるため、問題の特性に応じて容量(スピン数)と精度(相互作用ビット幅)を最適化することが重要です。 今回、容量と精度の両方向に展開できる画期的なデュアルスケーラブル…

-

2025.04.25

科学研究費助成事業(特別研究促進費)に採択

本学が代表機関となり 2025年大船渡市山林火災の総合調査研究を実施今般、東京理科大学創域理工学研究科 国際火災科学専攻の桑名 一徳教授らの研究グループは、文部科学省による科学研究費助成事業(特別研究促進費) に採択されました。 採択された研究課題「2025年大船渡市山林火災の総合調査研究」は、本年2月に発…

-

2025.04.22

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ

~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~東京理科大学、高砂熱学工業株式会社、大和大学ほか6機関からなる「TEAM SPACE LIFE」(TSL)が開発した小型自律分散型環境センサー(TEM: TSL Environment Monitor)が、4月21日17時15分(日本時間)…