ニュース&イベント NEWS & EVENTS

クリーム製剤の安定性を制御する鍵、新しいαゲルの開発

~低環境負荷な界面活性剤によるαゲルの作出と分子構造特性の解明~

- ●化粧品や医薬品などの生活基盤剤として広く用いられるαゲルは不安定な剤型であり、これを改善し、制御するために必須の内部構造や因子については、未だ明らかになっていません。

- ●低環境負荷で廉価なオレイン酸を出発原料とするジェミニ型界面活性剤から、新規のαゲルを合成しました。

- ●新規合成されたαゲルの内部構造やそれを規定する諸因子を明らかにしたことで、不安定かつ全容が把握されていないαゲルの製品開発における基礎となる知見を得ました。

【研究の概要】

医薬品や化粧品など、日常生活の中で広く使われているクリーム状の製剤の多くは、αゲル(あるいはα型水和結晶)と呼ばれる、液体と固体の中間的な性質をもつ剤型によって実現しています。αゲルは高い粘性度を保ったままで多くの水分を含有することができるため、伸びがよくべたつきの少ない優れた礎剤として使われます。

しかし、その構造内に水を多く含むαゲルは、熱力学的に不安定あるいは準安定な分子集合体であると考えられています。αゲルは、時間の経過とともに構造内に保持していた水を放出し、コアゲルという別の結晶構造に変化します。その過程で粘弾性(感触)が著しく変化し、クリーム相から水が分離した状態も視認されます。

このように不安定なαゲルの安定性や流動性を制御するため、αゲルの内部構造や、それを規定する因子についての系統的理解は不可欠です。しかし、未だ科学的な解明は十分になされておらず、製品開発の現場では技術者の経験や勘に頼っているケースも散見されます。

東京理科大学理工学部先端化学科の酒井健一准教授らのグループは、低環境負荷でしかも廉価な物質としてオレイン酸に着目し、これを出発原料とするジェミニ型界面活性剤を既に開発していました。今回、ミヨシ油脂株式会社との共同研究で、この新規の界面活性剤を用いたαゲルの作成に成功しました。さらに、界面活性剤を含む素材の配合割合を変え、作成されたαゲルの三次元構造や、配合比の変化に伴う水分保持能力、流動性の変化などの性状を明らかにしました。

これによって、生活基盤剤として重要なαゲルの製造指針を提供するための基礎を築く知見を得ることができました。今後の製剤・製品開発の現場において、効率的かつ効果的な開発を促進することが期待されます。

【研究の背景】

界面活性剤は、洗剤や、医薬品、化粧品、食品、金属加工などの工業利用など、様々な用途で日常的に活用されています。界面活性剤の基本特性には、ひとつの分子の中に親水基と疎水基(親油基)をあわせもつため、異なる性質の物質の表面(界面)に配列しやすいことがあります。この特性により、水の表面張力を低下させたり、通常は水と混ざり合わない疎水性物質を水に溶かしたりすることができます。界面活性剤はその化学構造によって、界面活性能力を発揮できる対象が異なるため、これまでにも多様な界面活性剤が開発され、商品への配合が進められてきました。

αゲルとよばれる分子集合体には、界面活性剤が含まれています。αゲルは固体と液体の中間的な性質を有しています。αゲルは、規則正しく配列した界面活性剤の親水性および疎水性の層が膜状に複数重なったラメラ構造を持ち、この膜の間に多量に水性溶媒を含む熱力学的に不安定または準安定な分子集合体です。分子の運動性の乏しさ、および溶媒の保持力といった特性から、特に化粧品製剤やヘアコンディショナーなどの生活基盤剤の分野で産業利用が活発に行われています。このように、日常的な製剤に重要な特性を備えたαゲルですが、時間の経過につれて保持されていた水分が外部に放出され、粘弾性が著しく変化してしまうという問題があります。しかし、αゲルの三次元構造や安定化のための制御に重要な因子は明らかになっていないため、研究が行われています。

【研究の詳細】

これまでの研究で、酒井准教授らのグループは、オレイン酸を出発原料としたジェミニ型界面活性剤を開発しています。このジェミニ型界面活性剤は、その分子構造において、従来の一鎖一親水基型界面活性剤を連結基で結合させた二量体です。対応する一鎖一親水基型のものに比べて、低濃度からでも優れた界面活性能を有することが知られています。

今回の研究では、従来の界面活性剤と異なる性質を持つこのジェミニ型界面活性剤を用いて、αゲルを作成し、その構造的また機能的性質を明らかにすることを試みました。まず、このジェミニ型界面活性剤と、1-テトラデカノール(水に不溶な高級アルコール)、水の三成分混合物から、高次構造体αゲルを作成しました。

界面活性剤・高級アルコール・水の配合割合を変えて作成したαゲルの三次元構造を、小角および広角X線散乱法(small and wide angle X-ray scattering: SWAXS)を用いて解析しました。その結果、1-テトラデカノールの含有量が高いほど、αゲルのラメラ構造の間隔が大きくなり、構造内に含まれる水の層の厚みが増していることが類推されました。

1H-NMR(1H-nuclear magnetic resonance)スペクトルによる核磁気共鳴分析を行い、αゲルの構造内に含まれる分子の運動性を解析しました。その結果、1-テトラデカノールの配合割合が増すほど、ラメラ二分子膜を構成しているアルキル鎖の運動性が低下することもわかりました。また、このαゲルの流動学的な挙動を調べた結果、1-テトラデカノールの配合割合に応じて、粘度が変化する現象が確認されました。こうした粘度の変化は、αゲルの構造がラメラネットワーク構造から、タマネギ様の構造へと変化していくことにも関係していることを見出しました。

【今後の展望】

保水性に富んだ生活基盤製剤として、オレイン酸を出発原料として合成したジェミニ型界面活性剤を用いて、構造規則性の高い新規αゲルの合成に成功しました。オレイン酸は廉価で、植物油や動物の体脂肪にも含まれる低環境負荷の脂肪酸であり、今回合成されたαゲルは、環境調和型の機能性材料として有望です。

αゲルは我々の日常生活を支える基礎的な剤型であるにもかかわらず、内部構造やそれを規定する諸因子についての系統的な理解はこれまで不十分でした。本研究でαゲルの構造や挙動が明らかにされたことにより、「製品開発の現場に、処方条件に関する指針を提供できるようになることが期待されます。」と酒井准教授は語っています。

【論文情報】

| 雑誌名 | : | Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Formation of α-Gel (α-Form Hydrated Crystal) by Oleic Acid-Based Gemini Surfactant |

| 著者 | : | Tadashi Sugahara, Yuichiro Takamatsu, Masaaki Akamatsu, Kenichi Sakai, Hideki Sakai |

| DOI | : | https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.123944 |

酒井秀樹・酒井健一研究室

研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/sakaisakailab/

酒井教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?3a63 酒井准教授のページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?3a63

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin

関連記事

-

2025.04.28

全結合型イジングマシンLSIシステム、容量と精度のデュアルスケーラブル化に成功

~社会のあらゆる組合せ最適化問題に挑む~研究の要旨とポイント クラウドと異なり、エッジ環境では電力や設置形態に制約があるため、問題の特性に応じて容量(スピン数)と精度(相互作用ビット幅)を最適化することが重要です。 今回、容量と精度の両方向に展開できる画期的なデュアルスケーラブル…

-

2025.04.25

科学研究費助成事業(特別研究促進費)に採択

本学が代表機関となり 2025年大船渡市山林火災の総合調査研究を実施今般、東京理科大学創域理工学研究科 国際火災科学専攻の桑名 一徳教授らの研究グループは、文部科学省による科学研究費助成事業(特別研究促進費) に採択されました。 採択された研究課題「2025年大船渡市山林火災の総合調査研究」は、本年2月に発…

-

2025.04.22

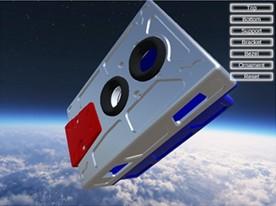

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ

~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~東京理科大学、高砂熱学工業株式会社、大和大学ほか6機関からなる「TEAM SPACE LIFE」(TSL)が開発した小型自律分散型環境センサー(TEM: TSL Environment Monitor)が、4月21日17時15分(日本時間)…