ニュース&イベント NEWS & EVENTS

一般的血管拡張、抗けいれん薬「パパベリン」に、抗炎症、抗がん作用があることを発見

~ドラッグリポジショニングで敗血症や膠芽腫の治療に有効な既存薬を再開発~

- ●in silico創薬手法により、1848年に発見された伝統的な血管拡張、抗けいれん薬「パパベリン」に、抗炎症作用、抗がん作用、などがあることを発見しました。

- ●パパベリンは、傷ついた細胞や免疫細胞から放出されたシグナル分子(HMGB1)が炎症反応を司る細胞膜受容体タンパク質(RAGE)に結合するのを阻害することで、炎症反応を抑制し、敗血症、がん(膠芽腫)、アルツハイマー病、糖尿病、など、体の炎症が引き金となる様々な病気の治療に役立つ可能性があることがわかりました。

- ●この手法を応用して「ドラッグリポジショニング(既存薬再開発)」を行えば、全く新規に新薬を開発するよりも、時間面、コスト面、安全性面で非常に効率よく、既存薬を新たな治療に適応拡大することが可能になったり、また新薬開発のリードともなります。

敗血症は体内の炎症に起因する深刻な病態で、根治となる有効な治療薬がありません。また、非常に進行の速い悪性の脳腫瘍である膠芽腫(GBM)も、抗がん剤に耐性ができてしまうなど、有効な治療薬がほとんどないのが現状です。こうした重篤な病気を治療するための新しい薬剤が待ち望まれています。

HMGB1(high-mobility group box 1)と呼ばれる核内クロマチンタンパク質は、体内に炎症が起こると、免疫細胞や死に瀕した細胞から放出されます。このHMGB1は、RAGE(receptor for advanced glycation end-products)と呼ばれる特異的な細胞膜受容体に結合することで、細胞内に炎症のプロセスを惹起します。

東京理科大学の田沼靖一教授の率いるグループは、タンパク質間相互作用(PPI)を標的としたin silico創薬手法(「COSMOS」)を開発し、HMGB1のRAGE結合予測領域から新規環状ペプチドを分子設計し、RAGE阻害活性があることを示しました。さらに、そのペプチド構造類似性解析から、一般的な抗けいれん薬である「パパベリン」に、HMGB1のRAGEへの結合を阻害し、抗炎症、抗がんなどの新規の薬効があることを発見しました。また、モデル実験動物を用いて、敗血症や膠芽腫などに有効な治療薬となり得ることを示しました。

このようなin silico創薬手法と「ドラッグリポジショニング(既存薬再開発)」との組み合わせ法は、安全性が確認された既存の薬剤に、まだ知られていない薬効があることを見出すのに有効です。今回用いられたこの新規のアプローチは、理科大独自のもので、下記の【論文情報1】に示したBiochemical and Biophysical Research Communicationsに内容が詳述されています。田沼教授は、「私たちの研究グループでは、アポトーシスの制御機構の解明と『タンパク質間相互作用を標的としたin silico創薬手法の開発とその実践』によって、アポトーシス制御性化合物の創製を行ってきました。特に、がんやアルツハイマー病などの治療薬開発のためのリード化合物を創り出したいと思っています。また、私たちは、多くの病気の発症原因となっている炎症を制御できる新規治療薬を創りたいと思っているのです。」と述べています。

【研究の背景】

炎症とは傷や異常な刺激から体を守るための免疫反応ですが、実は、様々な病気の発生とその辛い症状の原因となることがわかってきています。急性、あるいは慢性の炎症は、たとえば、敗血症、関節リウマチ、糖尿病、アルツハイマー病、がん(腫瘍)などの発症に深く関わっているのです。分子レベルでみると、炎症には多くのプロセスが関与していますが、そのうちの重要な一つに、RAGEと、HMGB1やアミロイドβといった「リガンド」(刺激物質)との結合が挙げられます。クロマチンタンパク質のHMGB1は、免疫細胞や死細胞から放出され、RAGEと特異的に結合し、炎症を促進するタンパク質分子の産生を惹起します。これらの分子は「炎症性サイトカイン(PICs:proinflammatory cytokines)」と呼ばれます。このような細胞レベルのメカニズム全体が、上で述べた病気や症状の発症に関わっています。敗血症は、急性の感染症や傷によって起こる症状で、特に高齢者では深刻な課題となっています。敗血症性ショックは、致死的な多臓器不全へとつながります。今現在も、敗血症性ショックを治療するための有効な薬剤が求められています。

これはつまり、HMGB1とRAGEの相互作用を阻害することができる化合物が見つかれば、特に敗血症を含む、炎症が関与する病態の治療において、新たな治療薬の開発及び治療法の確立につながるということを意味しています。しかし、標準的な方法で新薬を開発するためには、スクリーニング、薬効・毒性評価、治験、承認などに10年以上の歳月と莫大な開発費用がかかってしまうのがほとんどです。

「ドラッグリポジショニング」という概念は、こうした問題を解決するための一つの有効な手段となります。薬剤の体内での生理活性は一つではないため、ある薬剤が、当初目的としていた病気以外にも効く、といった例はいくつもあります。たとえば、当初睡眠薬として開発されたサリドマイドは、催奇形性のために一旦は発売中止になりましたが、その後血管新生を抑制する効果が確認され、今は多発性骨髄腫やハンセン病の治療に使用されています。HIV治療薬として開発されたプレリキサフォルは、造血幹細胞の末梢血への動員促進剤としての薬効が認められており、乳がん治療薬として開発されたラロキシフェンは、骨粗しょう症にも効果が確認されています。既存薬のデータベースは、新薬の「宝の山」かもしれないのです。

安全性がすでに確認されている既存の薬剤に、新規の薬効を見出すのが、ドラッグリポジショニングの基本的な考え方です。このアプローチは、田沼教授とそのグループによって行われた注目の研究のベースになっています。

【開発の詳細】

細胞が傷つくと、細胞外にHMGB1(high-mobility group box 1)というクロマチンタンパク質が放出されます。放出されたHMGB1は、他の細胞のRAGE(receptor for advanced glycation end-products)という細胞膜受容体に結合し、その細胞内に損傷情報を伝え、炎症反応を引き起こさせます。HMGB1は元々核の中にあってクロマチン構造の維持や転写、修復制御などの役割を持つ、核内シャペロンタンパク質ですが、細胞が感染したり傷を負った際には、細胞外に放出されて、他の細胞にその情報を伝える役割を果たすのです。

田沼教授のグループは、「RAGEのHMGB1結合部位を、HMGB1の代わりに、競合的に塞いでしまうような化合物が見つかれば、炎症を抑える薬剤になり得るのではないか?」と考えたのです。

そこでまず、田沼教授のグループでは、PPI創薬手法として開発した、「COSMOS」と名付けたコンピュータソフトウェアを使い、HMGB1内のRAGE結合領域として、14アミノ酸残基のペプチドを同定し、さらにそれを最適化した環状ペプチド「Pepb2」を分子設計しました。そして、Pepb2がHMGB1とRAGEとの結合を「競合的に阻害」することを実験的に証明しました。

次に、DrugBankという薬剤のデータベースの中に、Pepb2と似た構造をもった薬剤があるかどうかをin silicoスクリーニングしました。すると、ケシの実から抽出されたパパベリンが見つかったのです。パパベリンは古くから使われている、とても一般的な、血管拡張薬、抗けいれん薬ですが、このパパベリンがPepb2と構造的に類似していたのです。

さらに、実際に実験室で、パパベリンの作用を調べました。すると、パパベリンはHMGB1がRAGEに結合するのを直接的に阻害することや、それに伴い、インターロイキン6(IL-6)や腫瘍壊死因子-α(TNF-α)といった炎症性サイトカイン(PICs)の産生も抑えることが明らかになりました。こうして、パパベリンは炎症性リガンド(刺激物質)HMGB1が対応する受容体RAGEに結合するのを阻害し、炎症を抑制することが確認されました。さらに研究グループは、実験的に敗血症を起こさせたモデルマウスでも、パパベリンを投与することで死亡率が大幅に下がることを確認しました。田沼教授はこの研究について、「パパベリンに新規の薬効があることを見出した、このin silico創薬手法(COSMOS)は、理科大で当研究室が独自に開発した手法です。」と述べています。

ほかにも、田沼教授のグループによる関連研究では、パパベリンが腫瘍(膠芽腫)の微細環境で、HMGB1の発がん促進効果を打ち消すことが示されました。また、パパベリンはがん細胞の増殖や転移を抑制することも見出しました。下記の【論文情報2】のPLOS ONEでは、パパベリンが抗がん剤になり得るというこの研究について、詳述しています。

パパベリンに関連したこの一連の研究は、老年病医学や救急医療で重大な問題となっている、がん、敗血症、アルツハイマー病、糖尿病、などの治療に、画期的な進歩をもたらす可能性があります。田沼教授はこれらの研究を総括して、「私たちの用いたin silico創薬手法を使えば、既存の薬剤を新規の治療薬として再評価することができます。新薬開発にかかる費用も抑えられ、医療費の抑制にも大きく貢献することができます。次のステップとしては、ヒトの体内でパパベリンが、どの程度HMGB1-RAGE相互作用を阻害するのか、調べることです。今私たちは、もっと効果的な薬剤をデザインするために、パパベリンの構造を改変させて最適化することを試みているところです。」と述べています。

【論文情報1】

| 雑誌名 | : | Biochemical and Biophysical Research Communications (BBRC) 2019年4月9日 オンライン掲載 |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Papaverine identified as an inhibitor of high mobility group box 1/receptor for advanced glycation end-products interaction suppresses high mobility group box 1-mediated inflammatory responses |

| 著者 | : | Kenya Tamada, Shingo Nakajima, Natsumi Ogawa, Mana Inada, Hiroyuki Shibasaki, Akira Sato, Ryoko Takasawa, Atsushi Yoshimori, Yusuke Suzuki, Nobuo Watanabe, Takahiro Oyama, Hideaki Abe, Shigeaki Inoue, Takehiko Abe, Takehiko Yokomizo and Sei-ichi Tanuma |

| DOI | : | https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2019.01.136 |

【論文情報2】

| 雑誌名 | : | PLOS ONE 2019年5月17日 オンライン掲載 |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Anticancer effects of a non-narcotic opium alkaloid medicine, papaverine, in human glioblastoma cells |

| 著者 | : | Mana Inada, Mika Shindo, Kyousuke Kobayashi, Akira Sato, Yohei Yamamoto, Yasuharu Akasaki, Koichi Ichimura and Sei-ichi Tanuma |

| DOI | : | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216358 |

田沼研究室のページ

研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/tanumalabhp/

大学公式ページ:https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?1b5a

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin

関連記事

-

2025.04.28

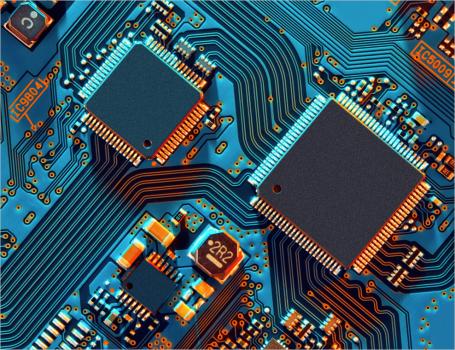

全結合型イジングマシンLSIシステム、容量と精度のデュアルスケーラブル化に成功

~社会のあらゆる組合せ最適化問題に挑む~研究の要旨とポイント クラウドと異なり、エッジ環境では電力や設置形態に制約があるため、問題の特性に応じて容量(スピン数)と精度(相互作用ビット幅)を最適化することが重要です。 今回、容量と精度の両方向に展開できる画期的なデュアルスケーラブル…

-

2025.04.25

科学研究費助成事業(特別研究促進費)に採択

本学が代表機関となり 2025年大船渡市山林火災の総合調査研究を実施今般、東京理科大学創域理工学研究科 国際火災科学専攻の桑名 一徳教授らの研究グループは、文部科学省による科学研究費助成事業(特別研究促進費) に採択されました。 採択された研究課題「2025年大船渡市山林火災の総合調査研究」は、本年2月に発…

-

2025.04.22

ガンダムカラーの環境センサー(TEM)が宇宙へ

~国際宇宙ステーション内の空気環境を測定する軌道上実証を予定~東京理科大学、高砂熱学工業株式会社、大和大学ほか6機関からなる「TEAM SPACE LIFE」(TSL)が開発した小型自律分散型環境センサー(TEM: TSL Environment Monitor)が、4月21日17時15分(日本時間)…