ニュース&イベント NEWS & EVENTS

極低温でも高効率に放熱する「メタマテリアルラジエータ」を開発

-宇宙機の熱設計に新たな指針-

新潟大学

東京理科大学

新潟大学工学部工学科機械システムプログラムの櫻井篤准教授、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の太刀川純孝主任研究員、東京理科大学先進工学部物理工学科齋藤智彦教授らの研究グループは、極低温環境においても高い放射性能を維持できる新型「メタマテリアルラジエータ」(注1)(注2)の開発に成功しました。本研究成果は、2025年10月21日、熱工学分野の国際的トップジャーナル「Applied Thermal Engineering(Elsevier)」に掲載されました。

本研究成果のポイント

- 極低温の遠赤外域(50–150 µm)で高い放射率(注3)を持つメタマテリアルラジエータを開発した

- 等価LCモデル(注4)とFDTD法(注5)に基づく設計最適化と、試作・分光測定により実証した

- 50–100 Kで従来黒色塗料(Z306)を上回る放射率を確認し、宇宙機の熱設計に新指針を提示した

Ⅰ.研究の背景

宇宙機は真空中を航行するため、熱の伝導や対流がほとんど働かず、「熱ふく射(赤外線放射)」を放出するラジエータが唯一の放熱手段となります。特に−230 ℃(約40 K)以下の極低温環境では、赤外線の波長が50〜150 µmにまで長くなり、従来の黒色塗料や酸化物コーティングによるラジエータは半透明化して放熱性能が著しく低下します。これが、赤外線望遠鏡や超伝導デバイスなどの宇宙機器における熱設計の大きな制約となっていました。

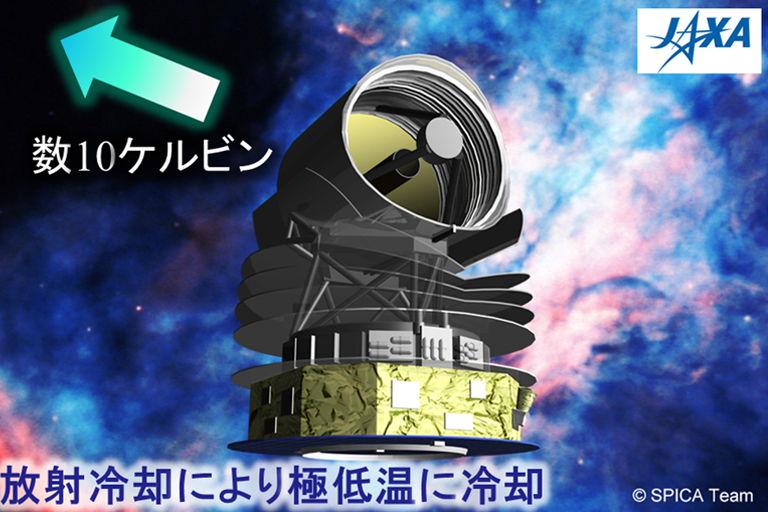

メタマテリアルラジエータの応用イメージ図(引用:JAXA赤外天文衛星SPICA)

Ⅱ.研究の概要・成果

本研究グループは、金属と誘電体をナノスケールで積層したメタマテリアル構造を設計し、遠赤外域(50〜150 µm)で高い放射率を発揮するラジエータを開発しました。設計には、等価LC回路モデルとFDTD電磁界解析を併用し、構造パラメータ(厚み・周期・誘電層特性)と放射性能の関係を理論的に最適化しました。試作と分光測定の結果、従来の宇宙用黒色塗料(Z306)を上回る放射性能を確認しました。これにより、極低温下でも高効率な放熱が可能な軽量ラジエータの実現に成功しました。

Ⅲ.今後の展開

本研究は、極低温・遠赤外領域における放射制御技術を新たに確立した世界初の成果です。これにより、次世代赤外線天文衛星を始め、他にも量子センサー、超伝導機器など、極低温で動作する宇宙機器の熱マネジメントに新しい設計指針を提示しました。今後は、実際の宇宙環境を模擬した低温試験や長期信頼性評価を通じ、次世代宇宙ミッションへの応用を目指します。

Ⅳ.研究成果の公表

本研究成果は、2025年10月21日、科学誌「Applied Thermal Engineering(Elsevier)」に掲載されました。

論文タイトル

Design and Characterization of Cryogenic Metamaterial Radiators for Spacecraft Applications

著者

Masashi Higashiura, Sumitaka Tachikawa, Tomohiko Saitoh, Atsushi Sakurai

DOI

用語解説

(注1)メタマテリアル(Metamaterial): 自然界には存在しない構造をナノ〜マイクロメートルスケールで人工的に作り出し、光や熱などの電磁波を自在に制御できる新しい材料。金属と誘電体を周期的に配置することで、特定の波長域で吸収や反射特性を任意に設計できる。

(注2)ラジエータ(Radiator): 熱を電磁波(赤外線)として外部へ放出する構造体。宇宙空間のように熱の伝導や対流が起きにくい環境では、ラジエータが唯一の放熱手段となる。本研究では、極低温下でも高効率に赤外線を放出できる「メタマテリアルラジエータ」を開発した。

(注3)放射率(Emissivity):物体がどれだけ効率よく熱を赤外線として放出できるかを示す値。完全放射体(理想的な黒体)の放射率を1とし、実際の材料の放射率は0~1の範囲で表される。値が高いほど、熱を効率的に宇宙空間へ放出できる。本研究で開発したメタマテリアルラジエータは、従来の黒色塗料(Z306)よりも高い放射率を示した。

(注4)等価LC回路モデル(Equivalent LC Circuit Model): 金属と誘電体からなる微細構造を、電気回路におけるインダクタンス(L)とキャパシタンス(C)の組み合わせとして近似し、電磁共鳴の特性を理論的に解析する手法。構造の寸法や層の厚みを変えることで、放射特性を精密に制御できる。

(注5)FDTD法(Finite-Difference Time-Domain Method): 時間と空間を離散化し、マクスウェル方程式を数値的に解くことで電磁波の挙動を解析する手法。複雑なナノ構造における光や赤外線の反射・透過・吸収の分布を高精度に計算できる。