ニュース&イベント NEWS & EVENTS

イオンゲルとグラフェンで、機械学習の計算を劇的に省力化できる AIデバイスを実現

~エッジAI向け省エネ技術として期待~

NIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)

東京理科大学

国立大学法人神戸大学

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)

NIMSは、東京理科大学、神戸大学との共同研究により、イオンの振る舞いを利用して情報処理を行う新しいAI(人工知能)デバイスを開発しました。従来の深層学習(ディープラーニング)に比べ、計算負荷を約100分の1に減らすことに成功しています。端末機器(エッジデバイス)に直接搭載した「エッジAI」の情報処理性能への貢献が期待されます。この研究成果は、10月14日にACS Nano誌に掲載されました。

研究成果の概要

従来の課題

近年、深層学習や生成AIに代表される機械学習の消費電力が指数関数的に増大しており、深刻な社会問題となっています。この解決に向けて低消費電力かつ高い計算性能を備えた人工知能(AI)デバイスの需要が高まっています。高効率な脳型情報処理であるリザバーコンピューティング(1)を行うAIデバイス「物理リザバー」(2)は、計算負荷(必要な積和演算の数)が小さく省電力であるため注目されていますが、ソフトウェア処理に比べて低い計算性能が課題でした。

成果のポイント

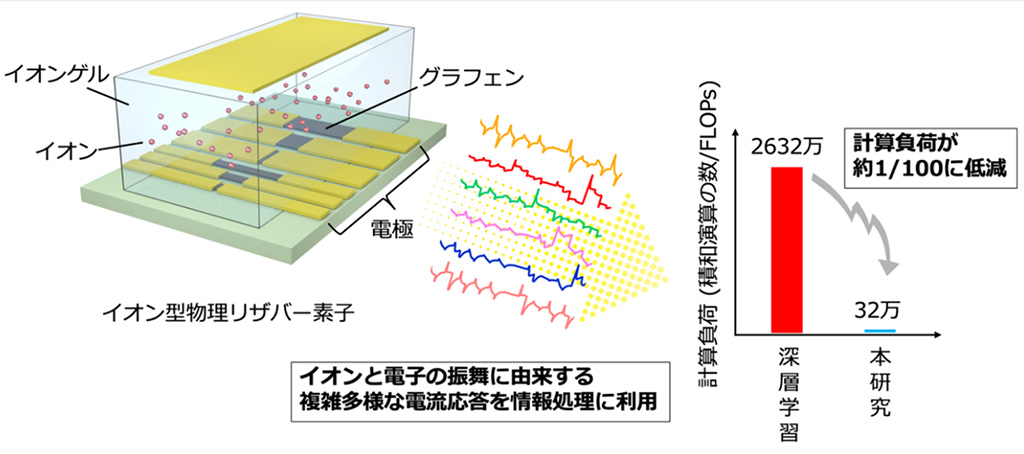

今回、NIMS、東京理科大学、神戸大学からなる研究チームは、イオンを利用する物理リザバー素子を開発し、深層学習並みの高い計算性能と桁違いに低い計算負荷を実現しました。高い電子移動度や両極性をもつグラフェンと、イオンゲルを組み合わせることで、速度が異なる様々な反応(イオンと電子が様々な形で動く)が複雑に関係しながら進むため、非常に広い範囲で時定数が異なる(変化速度が異なる)入力信号に対応が可能となります。その計算性能は、従来型物理リザバーの中でも最も高い計算性能を示し、ソフトウェアで実行した深層学習と同等の計算性能でありながら、計算負荷を約100分の1まで低減することに成功しました(図1)。

図1. 本研究で開発したイオン型物理リザバー(左)と、典型的ベンチマーク試験で達成した計算負荷の低減(右)。

将来展望

今後は、本研究で得られた素子を搭載して、高性能・高効率に情報処理する超低消費電力エッジAI(3)デバイスの実現を目指していきます。

その他

- 本研究は、NIMS若手国際研究センターの西岡 大貴リサーチフェロー、NIMSナノアーキテクトニクス材料研究センター(MANA)ニューロモルフィックデバイスグループの土屋 敬志グループリーダー(東京理科大学客員教授)を中心に、同グループの北野 比菜NIMSジュニア研究員(東京理科大学連携大学院土屋研究室博士課程1年)、NIMS MANA イオニクスデバイスグループの並木航研究員、寺部 一弥グループリーダー、神戸大学大学院工学研究科 電気電子工学専攻の相馬 聡文准教授からなる研究チームによって、JSTさきがけ「新原理デバイス創成のためのナノマテリアル(研究総括:岩佐 義宏)」における研究課題「超高速動作イオントロニクスの創成」(JPMJPR23H4)の一環として行われました。

- 本研究成果は、2025年10月14日にACS Nanoのオンライン版に掲載されました。

研究の背景

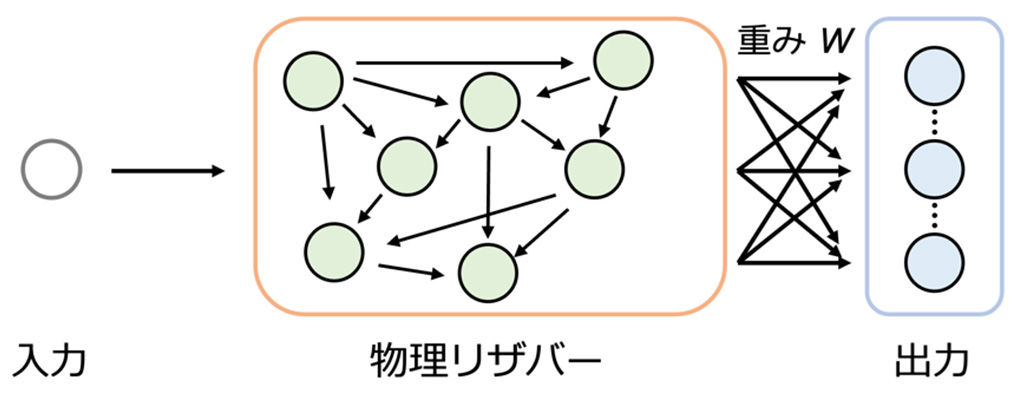

近年、深層学習に代表される機械学習が大きく発展し、様々な産業で活用されています。一方、機械学習によって消費される電力やクラウドとの通信量は指数関数的に増加しており、深刻な社会問題となっています。この解決のため、低消費電力で高精度な計算が可能、かつ小型で集積性に優れたAIデバイスの需要が高まっています。特に「物理リザバー」と呼ばれる材料・デバイスが入力に対して示す物理現象(非線形応答)を計算に利用する高効率な脳型情報処理、物理リザバーコンピューティング(4)が注目されており(図2)、アナログ回路、光学素子、ソフトマテリアル、ナノワイヤネットワークなど多種多様な材料・デバイスの研究開発が進んでいます。しかし、ソフトウェア型機械学習に比べて計算性能が低いことに加え、デバイスの応答速度や利用する物理現象の特性によって処理できる時系列情報の時間スケールが制約されることが課題でした。

図2. 物理リザバーコンピューティングの模式図(入力数が1の場合)。計算負荷は出力と物理リザバー間に限られるためにソフトウェア型機械学習よりも非常に小さい。図中の◯はノードであり、情報を受け取ったり、渡したりする結び目の役割を果たす。

研究内容と成果

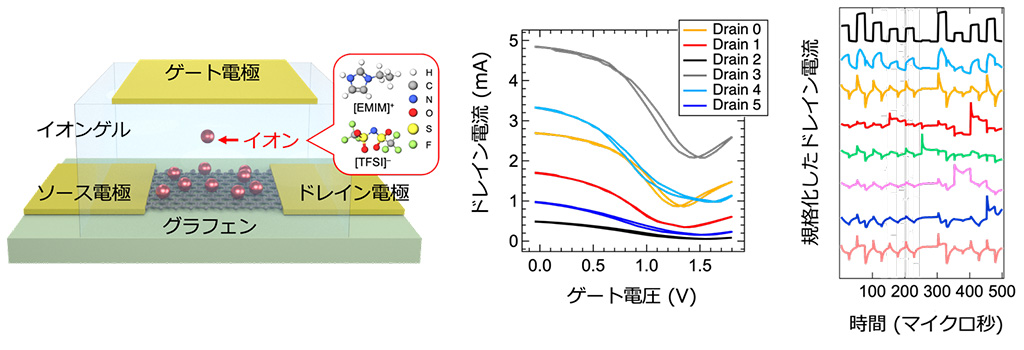

- 研究チームは、これまでの材料・デバイスでは解決されなかった、低い計算性能や情報処理可能な時間スケールの幅の狭さという課題を、グラフェン(5)とイオンゲル(6)を用いる電気二重層トランジスタ(EDLT)の電気応答に基づく新しいイオントロニクス(7)型物理リザバーコンピューティングで解決しました。チャネル材料にグラフェン、電解質にイオンゲル(EMIm-TFSI)を用いて作製した電気二重層トランジスタ(EDLT)を図3(右)に示します。このEDLTのゲート電極に電圧を印加すると、イオンゲル内部でイオンが移動します。このとき、グラフェン/イオンゲル界面近傍での電気二重層(8)によってグラフェンの電子キャリア密度が変化するため、グラフェンを流れるドレイン電流(図3(左)でドレイン電極→ソース電極間に流れる電流)を制御することができます[図3(中)]。パルス状の電圧を印加することによって電気二重層の充放電が起こりドレイン電流が過渡応答を示しますが[図3(右)]、電気二重層の充放電だけでなく分子吸着、電荷トラップなどを含む、イオンと電子の複雑な振る舞いに起因して、時定数100ナノ秒(1000万分の1秒)ほどの高速応答から数10ミリ秒(100分の1秒)の低速応答を含む5桁に及ぶ幅広い応答時定数領域と、グラフェンの両極性輸送に由来する高い非線形性[図3(中)]という物理リザバーコンピューティングに好適な諸特性を示しました。本素子のこれらの特性は、物理リザバーの課題とされた処理できる時系列情報の時間スケールの狭さを大きく改善し、生体信号をはじめとする多様な時系列情報の解析において、幅広い時間スケールに対応できるだけでなく、信号に含まれる様々な周波数成分の特徴を効果的に抽出・認識する上で有用であることを示しています。

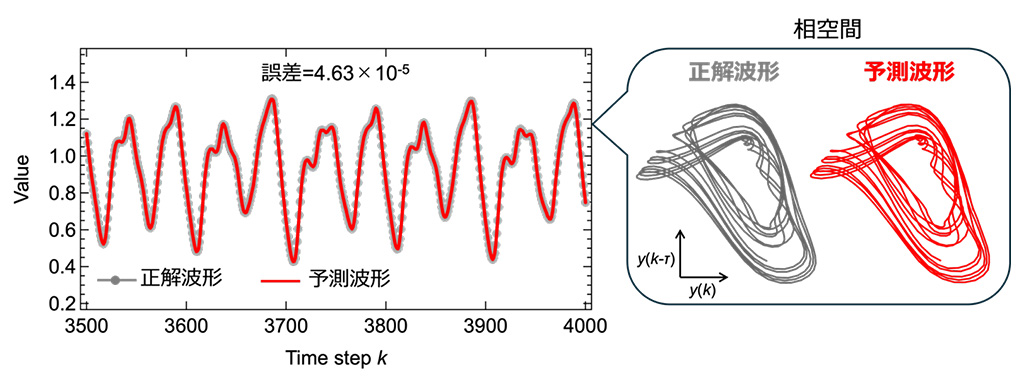

- 本素子を用いた物理リザバーコンピューティングを用いて、典型的なベンチマーク試験であるMackey-Glass方程式予測タスク(9)を実施しました。実験では、Mackey-Glass方程式から得られる現在の情報を電極に入力してイオンを駆動し、対応するドレイン電流の時間変化を6個のドレイン電極で測定しました。得られた電流値と出力重みの線形和を用いて、Mackey-Glass方程式に基づき1ステップから10ステップ先の未来状態を予測しました。図4には、1ステップ先の未来を予測した結果を示しています。正解波形と予測波形が非常に良く一致し、正解との誤差は4.63×10-5と極めて小さく(試験)、99 %以上の高精度で予測できました。より困難な10ステップ先の未来の予測について既存の物理リザバーと比較したところ、最も高い計算性能であることがわかりました。さらに、ソフトウェアを用いた高性能な深層学習と同等の予測精度を得られた上に、その際に必要な計算負荷が約100分の1に低減されました(図1)。

図3. 本研究でイオン型物理リザバー素子として利用する電気二重層トランジスタの断面図(左)、素子の中の長さが異なるチャネルで測定したドレイン電流-ゲート電圧特性(中)、パルス電圧印加に対するドレイン電流応答(右)。

図4. イオン型物理リザバーでMackey-Glass方程式予測タスクにおける、本研究の予測結果と正解との比較。正解波形と予測波形が非常に良く一致しており高性能を裏付けている。

今後の展開

機械学習によって消費される電力の指数関数的増加は喫緊の課題であり、低消費電力かつ高計算性能な人工知能AIデバイスの開発は急務です。本研究によって、電解質界面のナノスケールの電気二重層をコンピュータのように働かせる新技術が得られ、機械学習の計算負荷を低減することによって消費電力を大幅に低減する道筋が示されました。マテリアルを利用して高性能な情報処理を実現できることは実用上の大きなメリットです。本素子の低い計算負荷は、ソフトウェアAIに伴う高消費電力問題の解決に寄与するだけでなく、利用可能な電力資源が限られるエッジ環境においても、高性能AI機能を実装できる可能性を示しています。マテリアルの性質を活用する高集積かつ高性能なAIデバイスへの新展開が期待されます。

掲載論文

題目

Two Orders of Magnitude Reduction in Computational Load Achieved by Ultrawideband Responses of an Ion-Gating Reservoir

著者

Daiki Nishioka, Hina Kitano, Wataru Namiki, Satofumi Souma, Kazuya Terabe and Takashi Tsuchiya

雑誌

ACS Nano

DOI

掲載日

2025年10月14日

用語解説

-

リザバーコンピューティング

神経回路網の働きを模倣する計算手法の一種であり、再帰的に結合された多数の人工ニューロンからなるランダムネットワークである「リザバー」を利用して情報処理を行う手法。入力信号をリザバーに与えると、ネットワーク内部で複雑な動的応答が生じます。リザバー状態と呼ばれるこの応答を観測し、そこから出力を生成することで入力信号の様々な特徴をうまく捉えた情報処理(分類・予測・異常検知など)が可能となります。学習においては、リザバー内の結合重みは常に固定され、出力重みのみ線形回帰等の低負荷なアルゴリズムで計算されます。推論時(学習されたモデルを利用するプロセス)におけるリザバーコンピューティングの処理は大きく分けると、入力信号をリザバーによって非線形変換する過程(非線形変換)と、得られたリザバー状態と出力重みの線形結合によって目的の回答を出力する過程(線型結合)の二段階で構成されます。これらの処理は全て計算機を用いて行われます。 -

物理リザバー

入力される時系列信号を、物質や材料の内部で起こる物理現象を利用して非線形変換し出力する働きをもつ物体。物理リザバーは入力信号を非線形に変換し、様々な応答(リザバー状態)を生成することで、入力信号の特徴を高次元特徴空間に写像する役割を担います。非線形性、多様性(高次元性)、短期記憶といった性質が要請されるため、それらの優劣によって計算性能が大きく左右されます。 -

エッジAI

AIの処理をネットワークの末端にある端末機器(カメラ、スマートフォン、センサなど)に直接搭載し、その場でデータ処理や分析を行う技術です。これにより、クラウドにデータを送信せずにリアルタイムでの処理が可能になり、低遅延、通信帯域の節約、プライバシーの向上といったメリットが得られます。高性能な物理リザバーを搭載したエッジAIデバイスが実現すれば、データ処理に必要な計算資源を大きく削減し省力化が可能になります。 -

物理リザバーコンピューティング

計算機による処理の代わりに「物理リザバー」を用いてリザバーコンピューティングを実行する手法。物理リザバーコンピューティングでは、入力を非線形変換してリザバー状態を出力する過程(非線形変換)は物理リザバーで行われ、出力重みの線形結合によって回答を出力する過程(線型結合)のみ外部の計算機を用いて行われます。従来の計算機を用いたリザバーコンピューティングでは、線形結合による出力計算はごくわずかな計算資源(計算ステップ数、メモリ使用量)で実行できるのに対し、非線形変換を行う際には大きな計算資源が必要となります。一方、物理リザバーコンピューティングでは、非線形変換を物理リザバー内部で起こる物理現象を利用して実行するため、計算資源を節約でき、消費電力を大幅に低減することが可能です。 -

グラフェン

炭素原子がハチの巣状の六角形に並んだ原子1個分の厚さの2次元材料です。ダイヤモンド並みの強度と柔軟性、非常に高い電気・熱伝導性を持つため、次世代の電子デバイス材料として期待されています。2004年の発見と単離に貢献した研究者は2010年にノーベル物理学賞を受賞しました。 -

イオンゲル

高分子の三次元ネットワーク構造にイオン液体を溶媒として含ませたゲル状の材料です。イオン液体由来の不揮発性、熱的安定性、イオン伝導性といった特徴をもちます。 -

イオントロニクス

イオン制御型のエレクトロニクス。固体誘電体を用いる電界効果トランジスタなどの従来型エレクトロニクスと異なり、例えば電解質と半導体や絶縁体との界面近傍での電気二重層効果や酸化還元反応を利用する高密度キャリア制御によってマテリアルが有する機能を拡張可能な手法です。 -

電気二重層

電解質中の電荷をもったイオンが電極の界面に集まって正または負の電荷を帯びた層を生じ、これに対して逆符号の電荷が等密度で電極に分布して、全体として正負の電荷が界面付近に層状に分布する状態のことです。電気二重層トランジスタではキャリア密度の制御に利用されます。 -

Mackey-Glass方程式予測タスク

Mackey-Glass方程式は、もともとは血液中の血球生成における遅延フィードバックをモデル化するために提案された「遅延微分方程式」です。この方程式は、過去の状態が現在の状態に影響を与える特徴を持ち、特に遅延が大きくなるとカオス的な挙動を示すことが知られています。Mackey-Glass方程式予測タスクは、この方程式を使って未来の状態を予測するもので、物理リザバーやニューラルネットワークモデルの性能を評価するためのベンチマークとして広く利用されています。