ニュース&イベント NEWS & EVENTS

単一の半導体材料にて正孔と電子の異なる輸送異方性を実証

―分子半導体における理論予測を実証し、次世代電子デバイス開発の新たな指針を提示―

東京大学

横浜国立大学

東京理科大学

産業技術総合研究所

科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

◆ 独自に開発した単一の分子半導体材料において、従来は実現できなかったキャリア特異的輸送異方性(正孔と電子がそれぞれ異なる方向に流れやすい性質)を実証。

◆ この性質の違いが、電荷輸送を担う分子軌道の相互作用の仕方の違いに起因することを解明。

◆ 電荷の種類に応じて輸送特性を自在に制御できる高機能分子半導体の設計に道を開き、単一材料でキャリアごとの流路方向を調節可能とすることで、次世代電子デバイス開発の加速に貢献。

概要

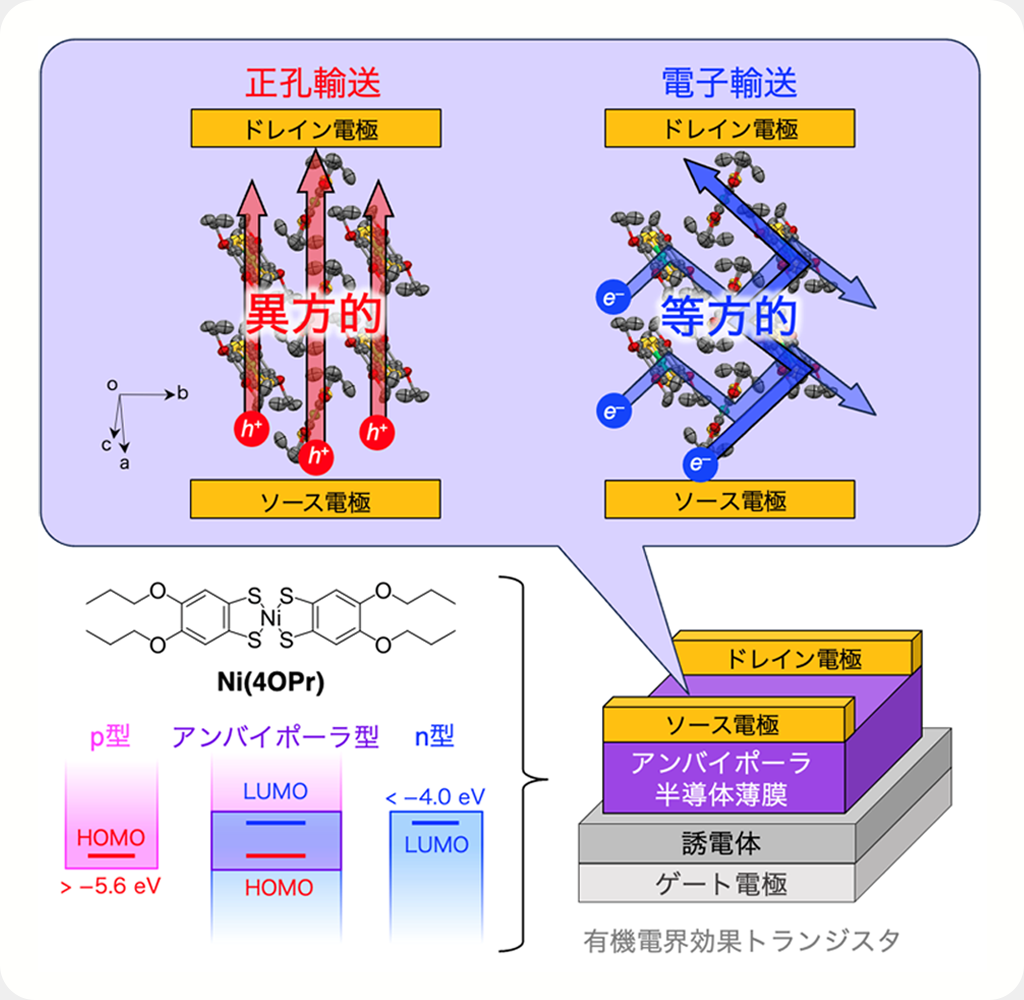

東京大学大学院新領域創成科学研究科の伊藤雅聡大学院生(研究当時)、藤野智子助教(研究当時、現:物性研究所 リサーチフェロー、横浜国立大学 准教授、科学技術振興機構 さきがけ研究者)、森初果教授、産業技術総合研究所の東野寿樹主任研究員、東京理科大学の菱田真史准教授の研究チームは、独自に開発した単一のアンバイポーラ(両極性)分子半導体において、正の電荷を持つ「正孔(注1)」と負の電荷を持つ「電子(注2)」がそれぞれ全く異なる方向に流れやすい性質(キャリア特異的輸送異方性(注3))を持つことを見出しました。これは、単一分子半導体材料を用いた有機電界効果トランジスタ(OFET: Organic Field-Effect Transistor)(注4)における初めての実証です。

研究チームは、独自に開発した空気中で安定なニッケルジチオレン化合物「Ni(4OPr);プレスリリース①」を用いてOFET素子を作製し、その特性を解析しました。その結果、まるで正孔は「一方通行路」を、電子は「全方向通行可能な広場」を進むかのように、両者が全く異なる「交通ルール」に従うことを実験的に証明しました。そして、この異方性の起源が、分子間での軌道の相互作用の違いにあることを明らかにしました。この発見は、正孔と電子の両方を流せるアンバイポーラ分子半導体(注5)における電荷輸送の理解を飛躍的に深めるものです。

本成果は、分子軌道レベルの相互作用の違いが、デバイスとしてのマクロな特性に直接現れることを明確に示したものです。従来の単一材料では実現されなかったキャリアごとの流路方向制御を可能とする、高性能な電子デバイス開発に向けた新たな材料設計指針を提示します。

発表内容

有機EL(注6)やフレキシブルセンサーに応用される分子半導体は、その性能を最大限に引き出すために、キャリア(電荷の運び手)がどの方向に流れやすいか(輸送異方性)を精密に制御することが不可欠です。特に、正孔と電子の両方を電圧によって流し分けるアンバイポーラ(両極性)半導体は、高機能な論理回路などを実現する上で極めて重要です。しかし、分子の並び方や、電荷輸送を担う分子軌道の種類によって特性が複雑に変化するため、単一材料内で両キャリアが異なる異方性を持つ可能性は、理論的に示唆されつつも実験的には実証されてきませんでした。

本研究チームは、正孔輸送を担う最高占有分子軌道(HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital)(注7)と、電子輸送を担う最低非占有分子軌道(LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital)(注8)が、分子の積層構造の中で異なる相互作用を持つと予測されたニッケルジチオレン化合物「Ni(4OPr)」(プレスリリース①で報告)に着目しました。この材料の結晶性薄膜を用いて作製したOFETの電荷輸送特性を詳細に解析した結果、以下の画期的な事実を発見しました。

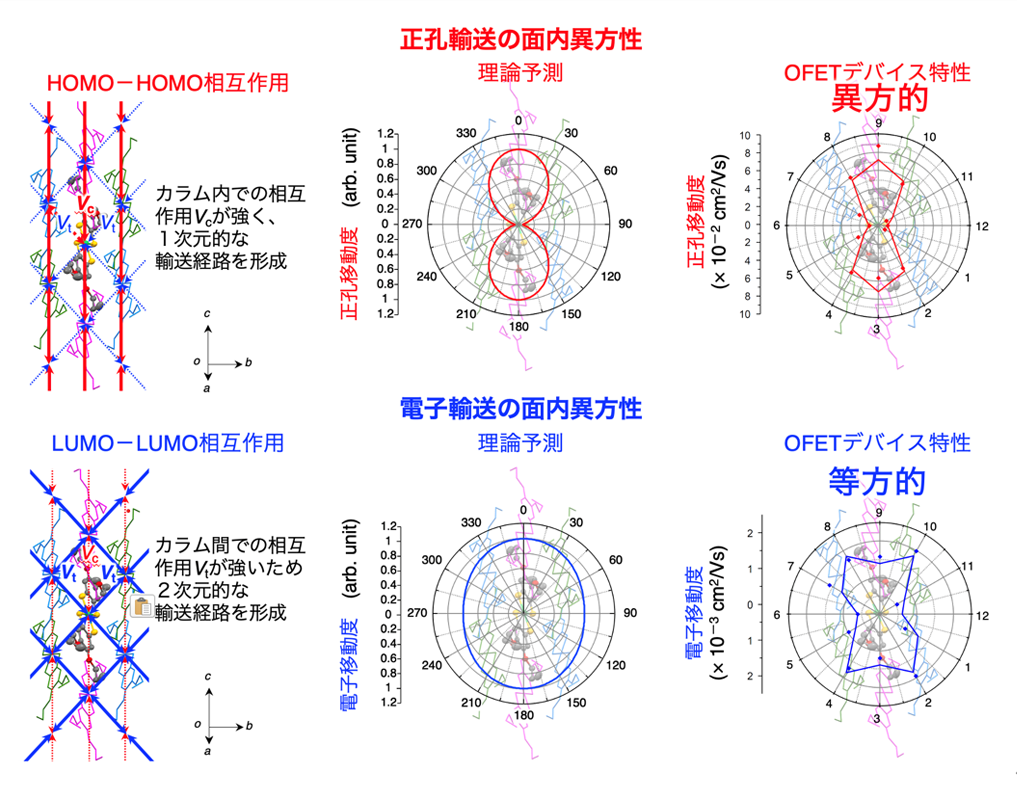

1. キャリア特異的な輸送異方性の実証:作製したOFET素子において、正孔輸送は極めて高度に異方的である一方、電子輸送は等方性(注9)とみなせる経路を示すことが判明しました(図1)。これは、同じ材料の中を移動するにもかかわらず、正孔は特定の方向にしか進めない「一方通行路」を、電子はどの方向にも進める「広場」を進むような、全く異なる輸送経路をたどることを意味します。

2. 軌道特異的な分子間相互作用が起源であることを確認:この異方性の起源が、分子間での軌道の相互作用の違いにあることを明らかにしました。Ni(4OPr)は「ヘリンボーン積層」と呼ばれる特徴的な分子配列をとり、これは一般的に均一な2次元的な輸送特性を示すと考えられていました。しかし本研究により、正孔輸送に関わるHOMO間の相互作用と、電子輸送に関わるLUMO間の相互作用が全く異なる様式で働くことで、その差異がマクロなデバイス特性として現れることを突き止めました。

3. 実験による構造的な裏付け:高エネルギー加速器研究機構の強力なX線(高輝度X線、注10)を用いたグレージング入射広角X線散乱(GIWAXS: Grazing-incidence Wide-Angle X-ray Scattering)(注11)測定により、薄膜中の分子配向の方位を精密に決定しました。この実測された方位に基づく薄膜のOFET特性の異方性は、単結晶構造から導かれた異方性の理論予測と見事に一致し、本研究の結論を実験的に強く裏づけました。

正孔輸送における軌道の分子間での相互作用は特定方向(カラム内)に強く、1次元的な輸送経路を形成する。一方で電子輸送における軌道の分子間での相互作用は複数の方向にまたがるカラム間において強く、結果的に2次元的な輸送経路を形成する。

本研究は、単一のアンバイポーラ分子半導体を用いたOFETが、正孔と電子がそれぞれ独立した輸送異方性を示すことを実証した初の成果であり、その物理的起源をも明確にした点で極めて重要です。分子軌道レベルでの相互作用の違いが、マクロなデバイス特性として現れることを実験と理論の両面から証明し、キャリアの種類に応じた「交通整理」を分子レベルで設計するという、新たな材料設計指針を確立しました。将来的には、特定のキャリアのみを特定の方向に高効率で輸送するといった、従来にない機能を持つ分子半導体の創出が期待されます。これにより、高性能なOFETや高効率な有機太陽電池(注12)、さらには新しい概念の論理回路など、多機能かつ集積化された次世代電子デバイスの開発が大きく加速されると期待されます。

なお、本研究は3名の東京大学(うち1名は現:横浜国立大学)の研究者が主導しました。産業技術総合研究所の研究者は結晶試料の調製および電気特性の評価に、東京理科大学の研究者は回折実験および結晶方位解析にそれぞれ重要な貢献がありました。

発表者・研究者等情報

東京大学 物性研究所

凝縮系物性研究部門

藤野 智子 助教(研究当時)

(現:同研究所 ISSPリサーチフェロー・横浜国立大学 大学院工学研究院 機能の創生部門 准教授・科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 さきがけ研究者)

森 初果 教授

大学院新領域創成科学研究科 物質系専攻

伊藤 雅聡 博士課程(研究当時)

産業技術総合研究所 エレクトロニクス基盤技術研究部門 分子材料オプトロニクス研究グループ

東野 寿樹 主任研究員

東京理科大学 理学部第一部 化学科

菱田 真史 准教授

論文情報

雑誌名

Angewandte Chemie International Edition

題名

Distinct Hole and Electron Transport Anisotropy in Ambipolar Nickel Dithiolene-based Semiconductor

著者

伊藤雅聡、藤野智子*、東野寿樹、菱田真史、森初果

DOI

研究助成

本研究は、日本学術振興会 科学研究費( (JP20H05206、JP22H04523、JP25K01841、JP25K22239、JP19H05717、JP22H00106、JP24KJ0630))、学術変革B「マルチ層配列」(JP25H01403、JP25H01405)、Core-to-coreプログラム(JPJSCCA20240001)、高エネルギー加速器研究機構 放射光実験施設(No.2022G120、2023G529)、科学技術振興機構(JST) 戦略的創造研究推進事業 さきがけ(JPMJPR22Q8)、次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(JPMJSP2108)の支援により実施されました。

用語解説

(注1)正孔

p型半導体中で輸送される、プラスの電荷を持つキャリア(電荷の運び手)。半導体や絶縁体において、電子が抜けた後に残る「電子の空席」を仮想的に正の電荷を持つ粒子として扱ったもの。h+と表記する。

(注2)電子

n型半導体中で輸送される、マイナスの電荷を持つキャリア。原子の周囲を回る素粒子。半導体や金属の中を移動することで電流(電気)を流す、電荷キャリアの一種。e-と表記する。

(注3)異方性

物質の物理的な性質が、方向によって異なることを指す。電荷輸送においては、電荷が流れやすい方向と流れにくい方向がある状態を意味する。

(注4)有機電界効果トランジスタ(OFET: Organic Field-Effect Transistor:)

有機半導体材料を電流の制御を行う能動層として利用した電界効果トランジスタ。

(注5)分子半導体

有機分子を主成分とする半導体材料。軽量性や柔軟性を特長とし、有機エレクトロクスデバイスに応用される。

(注6)有機EL

有機材料が電気を受けて発光する現象を利用した、ディスプレイや照明に使われる素子。

(注7)最高占有分子軌道(HOMO: Highest Occupied Molecular Orbital)

分子が持つ電子のうち、占有されている分子軌道の中で最もエネルギーが高い軌道。

(注8)最低非占有分子軌道(LUMO: Lowest Unoccupied Molecular Orbital)

電子が入っていない分子軌道のうち、最もエネルギーが低い軌道。

(注9)等方性

物質の物理的な性質が、方向によらず同じであることを指す。電荷輸送においては、電荷がどの方向にも同じように流れる状態を意味する。

(注10)高輝度X線

通常のX線源と比較して、非常に強力なX線。大型放射光施設などで生成され、微小な物質の構造や動態を極めて詳細に解析するために用いられる。

(注11)グレージング入射広角X線散乱(GIWAXS: Grazing-incidence Wide-Angle X-ray Scattering)

X線を用いた物質構造解析手法の一つ。X線を試料の表面に非常に浅い角度(グレージング入射)で照射することで、薄膜材料や表面の分子の並び方、結晶構造などを非破壊で高感度に調べることができる。特に、分子半導体薄膜における分子の配向性評価に有効な手法である。

(注12)有機太陽電池

有機半導体材料を光吸収層および電荷分離・輸送層として利用した太陽電池。柔軟性、軽量性、低コスト製造などのユニークな特性を持ち、次世代の再生可能エネルギー技術として注目されている。