ニュース&イベント NEWS & EVENTS

電流の44%をCO₂からメタノールの生成に利用できる高効率触媒を開発

─カーボンニュートラルへの貢献に期待─

国立大学法人東北大学

東京理科大学

発表のポイント

- 欠陥を導入することで特有の活性を持つ金属微粒子(金属ナノクラスター)(注1)の精密合成に成功しました。

- 本手法により得られた新規金属ナノクラスターは、電気化学的二酸化炭素(CO2)還元(注2)触媒として、高選択率(注3)でのメタノール合成を可能にしました。

- こうした原子レベルでの構造制御により、高活性触媒の開発が促進されるとともに、脱炭素社会の実現がまた一歩近づくことが期待されます。

概要

脱炭素社会実現に向けて、二酸化炭素(CO2)を有用な有機化合物に変換できるCO2還元触媒の開発は非常に重要です。この反応により得られる有機化合物の中でも、メタノールはその需要や付加価値の高さから特に注目されています。

東北大学多元物質科学研究所の根岸 雄一教授、東京理科大学の川脇 徳久講師、Sourav Biswas助教、田中 智也氏(2023年度修士課程修了)、新行内 大和氏(修士課程2年)、神山 真帆 氏(学部4年)、米バンダービルト(Vanderbilt)大学のDe-en Jiang教授らの研究グループは、原子レベルでの構造制御により、高選択率でメタノールを製造する触媒の創製に成功しました。欠陥を導入しない場合では全くメタノールは生成しません。欠陥導入によってファラデー効率(注4)が約44%という、高いメタノール生成選択率を達成しました。原子レベルでの構造設計により、メタノール合成触媒の更なる高活性化が可能になり、今後、脱炭素社会の実現がさらに一歩近づくと期待されます。

本研究成果は、2024年11月28日付けで、ナノサイエンスとナノテクノロジーの専門誌Small Scienceに掲載されました。

詳細な説明

研究の背景

大気中への二酸化炭素(CO2)排出量の増加は、地球温暖化や気候変動に影響を及ぼしていることが多くの研究で明らかになっています。そのためCO2の排出量を実質ゼロとするカーボンニュートラルの実現が急がれます。これを実現する上で、CO2を常温常圧下にて有用な炭化水素化合物に変換できる電気化学的CO2還元触媒の開発は非常に重要です。特にメタノールは需要や付加価値が高く、それらを製造する触媒開発は大きな注目を集めています。

銅(Cu)はCO2を還元して様々な炭化水素化合物を生成する触媒用の金属として知られています。銅触媒の中でも最近注目を集めているのが、配位子により保護され、一原子単位で精密合成可能な銅ナノクラスター「Cu NC」です。Cu NCは特殊な電子・幾何構造を持つため、主たるCO2還元生成物やその選択率を制御することが可能です。一方、その表面における欠陥部位がCO2還元生成物に与える影響についてはこれまで明らかにされてはきませんでした。

このような背景から、本研究グループは、原子レベルでの構造設計により、Cu NCの欠陥部位の制御を試みました。

今回の取り組み

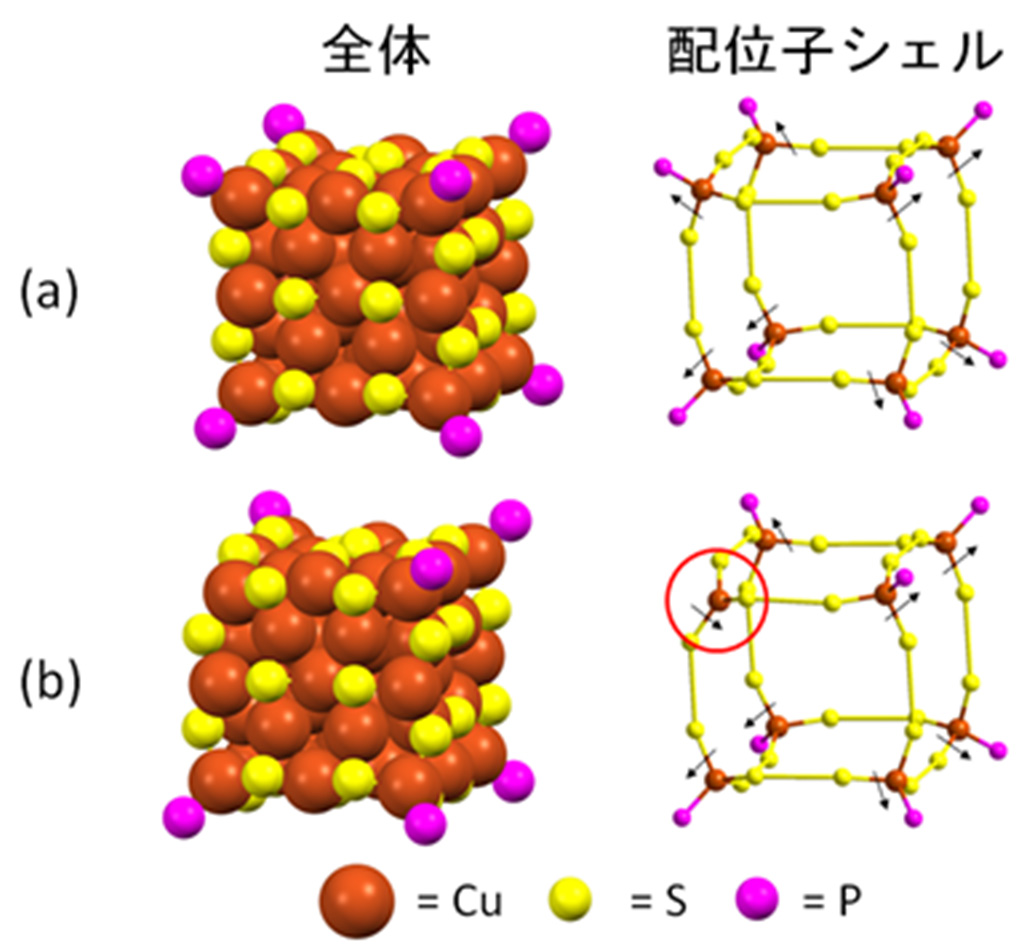

本研究では、従来のCu NCと比べて配位子が一つ少ない、欠陥部位を有する新規Cu NCの創製に成功しました。具体的には、既報の銅ナノクラスター「Cu58 NC」([Cu58H20(SPr)36(PPh3)8]2+:SPr=1-propanethiolate, PPh3 = triphenylphosphine)の合成法から還元方法を変化させることで、PPh3が一つ少なく、欠陥部位を持つ「Cu58-I NC」([Cu58H20(SPr)36(PPh3)7]2+)の合成に成功しました。この結晶構造を解析した結果、Cu58-I NCにおいては、単純に配位子が欠落しているだけでなく、配位子シェル等にゆがみが生じていることが明らかとなりました(図1)。

図1. (a)Cu58 NC([Cu58H20(SPr)36(PPh3)8]2+) および (b)Cu58-I NC([Cu58H20(SPr)36(PPh3)7]2+)の幾何構造と配位子シェルの歪み(CとHは省略)

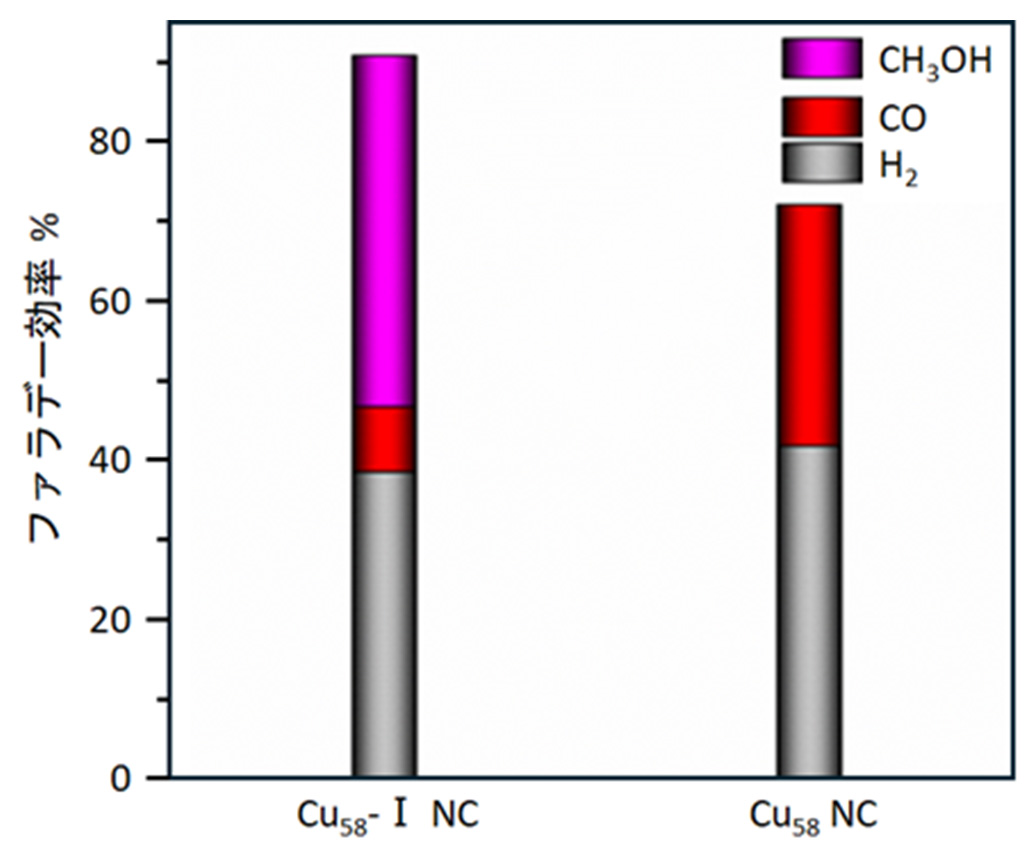

こうした欠陥部位の存在は触媒活性に影響を与えることが期待されます。そこで、それぞれのCu NCをカーボンブラック(CB)上に担持させ、CO2流通下にて定電位電解を行い、生成物のファラデー効率を求めました(図2)。その結果、 Cu58-I NCはCu58 NCでは生成しないメタノール(CH3OH)を約44%の選択率で生成することが明らかとなりました。Cu58-I NCを触媒として用いた場合には、Cu58 NCを用いた場合に高い選択率で生成した一酸化炭素(CO)の選択率が大きく減少していました。 CH3OHを製造する従来の水蒸気メタン改質法や乾式改質法は、高圧および高温条件下で温室効果ガスを排出する原因となります。また、COや水素(H2)を電気化学的に製造することは比較的容易ですが、最も重要な基礎化学品原料のひとつであるCH3OHを、常温常圧下にて電気化学CO2還元にて作ることは、大変困難であり、驚くべき結果が得られました。

図2. Cu58-I NCとCu58 NCの-0.9V vs. RHEにおけるファラデー効率

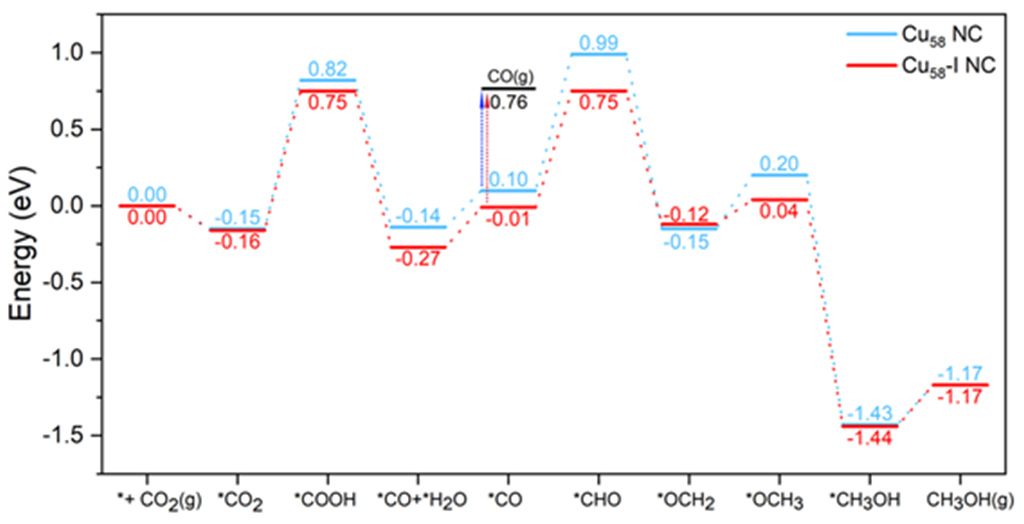

主たる生成物に差が生じる理由について密度汎関数理論(DFT)計算(注5)により検討したところ、Cu58-I NCの方が*COOHと*COの生成に優位であることが明らかとなりました(図3)。続く反応については、Cu58 NCでは*CHOの生成よりもCOの脱離が容易に生じるのに対して、Cu58-I NCでは*CHOの生成がCOの脱離と競合することが分かりました。これらの結果から、Cu58-I NCはCu58 NCと比べてCOやCHOが強く吸着するため、メタノールが生成し易いと解釈されました。Cu58 NC では、COの吸着が弱く、生成したCOが容易に脱離してしまうため、生成物にはCOしか含まれていないと考えられます。Cu58-I NCにはCOが強く吸着する理由については、欠陥部位が存在することで構造にゆがみが生じ、これによりCuの電子密度が変化することに由来していることが分かりました。

図3. Cu58-I NCとCu58 NCのDFT計算によるエネルギープロファイル

このように、本研究グループは、既報のCu NCに欠陥部位が生じた新規Cu NC(Cu58-I NC)を合成することに成功しました。この新規Cu58-I NCは従来のCu NCと比較して、電気化学的CO2還元反応によって高いメタノール選択率を示すことが明らかとなりました。また、欠陥部位の有無によりCOの吸着力が変化し、それによりCO2還元反応による主生成物や生成物選択性に変化が生じたことが明らかとなりました。

今後の展開

他の構成原子数のCu NCについても、欠陥部位を作り出すことが可能です。原子レベルでの精密な構造制御を行うことで、より有用な炭化水素化合物(メタンなど)を高効率的で生成し得る新たな機能性材料の創出により、脱炭素社会の実現にさらに一歩近づくことが期待されます。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科研費(JP23H00289、JP22K19012)、新学術領域研究「水圏機能材料」(JP22H04562)の支援、矢崎科学技術振興記念財団、高橋産業経済研究財団、熊谷科学技術振興財団、小笠原敏晶記念財団、および米国エネルギー科学、基礎エネルギー科学、化学・地球科学・バイオサイエンス部門触媒科学プログラムからの助成を受けて実施しました。

用語説明

注1. 金属ナノクラスター(NC)

数個から数百個の金属原子で構成される微粒子。

注2. 電気化学的二酸化炭素還元

電気分解反応によってCO2(二酸化炭素)を分解し、酸化物から酸素を減らすことで、有用な物質へと変換する反応。

注3. 選択率

生成物の中から、目的物が得られた割合。電気化学反応におけるファラデー効率。

注4. ファラデー効率

加えた電流が、目的の生成物を作るために実際に使われた割合。メタノール合成に使われなかった残りの電流は、主に水溶液中のプロトンを水素に変換したり、COを生成するのに消費されていると思われます。

注5. 密度汎関数理論(DFT)計算

電子の密度分布。この電子密度と個々の電子間に働く相互作用を考慮することで安定構造を計算することができ、触媒反応にも利用できる。

論文情報

タイトル

Highly Selective Methanol Synthesis Using Electrochemical CO2 Reduction with Defect-Engineered Cu58 Nanoclusters

著者

Sourav Biswas1、田中智也2、Haohong Song3、尾上雅季2、新行内大和2、Sakiat Hossian1、神山真帆4、幸坂大河2、中谷利毅2、新堀佳紀1、Saikat Das1、川脇徳久4,5*、De-en Jiang6*、根岸雄一4,7*

(1. 東京理科大学研究推進機構総合研究院、2.東京理科大学大学院理学研究科、3. Interdisciplinary Materials Science, Vanderbilt University、4. 東京理科大学理学部第一部応用化学科、5.東京理科大学研究推進機構総合研究院カーボンバリュー拠点、

6. Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University、7. 東北大学多元物質科学研究所)

*責任著者:東北大学多元物質科学研究所 教授 根岸雄一

Department of Chemical and Biomolecular Engineering, Vanderbilt University 教授 De-en Jiang

東京理科大学理学部第一部応用化学科 講師 川脇徳久

掲載誌

Small Science