ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ヒトの皮膚常在菌からチロシナーゼ阻害活性を示す化合物を発見

~メラニン生成を抑制する安全性の高い化粧品原料の開発に寄与~

研究の要旨とポイント

- メラニン生成に深く関わるチロシナーゼの活性を阻害することでメラニン蓄積による色素沈着を防ぐことができます。

- 今回、チロシナーゼ阻害活性を示すヒトの皮膚常在菌由来物質を発見しました。これは、ヒトの皮膚常在菌としては初めての報告です。

- 今回発見された化合物は、ヒトや環境への負荷の少ない化粧品原料や食品添加物として応用できる可能性があります。

研究の概要

東京理科大学大学院 創域理工学部 生命生物科学科の関野結花氏(修士課程1年)、古山祐貴助教、倉持幸司教授らの研究グループは、ヒト皮膚常在菌から単離されたcyclo(L-Pro-L-Tyr) がチロシナーゼ活性を阻害することを発見しました。これは、ヒトの皮膚から単離された細菌がチロシナーゼ阻害活性を示すことを証明した初めての報告で、ヒトや環境への負荷の少ない化粧品原料や食品添加物の開発に寄与すると期待されます。

メラニンは、有害な紫外線から皮膚を守るために、真皮にある色素細胞によって産生されます。メラニンは28日周期で死んだ表皮細胞と共に剥がれ落ちますが、加齢や紫外線への曝露などでこのサイクルが乱れると、メラニンの蓄積による色素沈着が生じます。メラニンの蓄積を抑制する化合物についてはさまざまな物質が報告されていますが、副作用や毒性が問題になる場合もあり、安全性の高いメラニン生成抑制剤の開発が求められています。

本研究では、メラニン生成に深く関与する酵素チロシナーゼに着目し、ヒトの皮膚常在菌から、チロシナーゼ阻害活性をもった化合物を探索しました。皮膚常在菌はヒトの免疫系に排除されることなく皮膚上で生育していることから、ヒトに対する毒性の低いチロシナーゼ活性阻害化合物を産生する可能性があると考えられます。

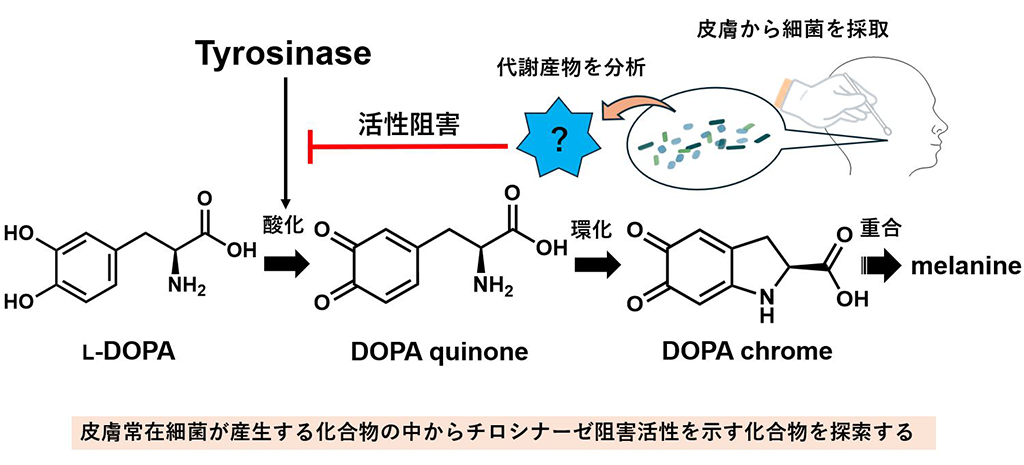

皮膚由来細菌をスクリーニングした結果、コリネバクテリウム属細菌の1種であるCorynebacterium tuberculostearicumがチロシナーゼ活性を阻害することを見出しました(図1)。分取薄層クロマトグラフィ(*1)による単離、および核磁気共鳴(NMR)(*2)による構造解析から、チロシナーゼ阻害活性をもつ化合物はcyclo(L-Pro-L-Tyr)であることが確認されました。

これらの結果から、cyclo(L-Pro-L-Tyr)は、安全性の高いチロシナーゼ阻害化合物として、化粧品や食品添加物に応用できる可能性があります。

本研究成果は、2024年7月4日に国際学術誌「International Journal of Molecular Sciences」にオンライン掲載されました。

図1. 本研究の概要。ヒト皮膚由来常在菌からチロシナーゼ阻害活性をもつ物質を発見した。

研究の背景

チロシナーゼはメラニンの生合成に関わる重要な酵素です。L-チロシンは、チロシナーゼによる2段階の反応で、L-DOPAを介してジヒドロキシフェニルアラニン(DOPA)キノンに酸化されます。DOPAキノンは自発的な酸化反応によってDOPAクロムに変換され、これが重合してメラニンを生成します。

化粧品業界では、紫外線や加齢によって誘発されるメラニン生成を抑制するために、チロシナーゼ阻害剤が使用されています。コウジ酸、ハイドロキノン、グルタチオンは、化粧品成分として一般的に使用されているチロシナーゼ阻害剤の例です。しかし、これらの化合物の一部は、重大な有害事象を引き起こす可能性があります。例えば、ハイドロキノンは、白斑様症状、発赤、発疹などの副作用があるため、使用は推奨されていません。そのため、安全性の高いチロシナーゼ阻害剤の開発が求められています。

近年、チロシナーゼ阻害剤の候補物質を、微生物由来の化合物から探索するというアプローチが盛んです。真菌のAspergillus oryzaeによって産生されるコウジ酸はその代表で、合成チロシナーゼ阻害剤に代わる有害性の低い化合物として注目されています。土壌や海洋由来の細菌は多様な化合物を産生しており、コウジ酸以外にもチロシナーゼ阻害活性を示すものも見つかっています。

微生物は、私たちヒト自身の体にも無数に生息しています。腸内細菌がその代表ですが、皮膚上にも、多様な細菌が生息しています。そうした皮膚常在菌は免疫反応の標的にはならないことから、それらが産生する化合物は皮膚に対する毒性が低いと予想されます。しかしながら、皮膚常在細菌由来のチロシナーゼ阻害物質はまだ報告されていません。

そこで本研究では、ヒトの皮膚から単離した細菌を探索源として用いてチロシナーゼ阻害物質の探索を行いました。

研究結果の詳細

皮膚から採取した細菌株を無作為に選択・培養し、チロシナーゼ阻害活性に基づいてスクリーニングしました。チロシナーゼ活性は、L-DOPAからのDOPAクロム生成量で評価しました。その結果、無菌培養上清サンプルは、チロシナーゼによるDOPAクロムの生成を有意に阻害することがわかりました。16S rRNAの塩基配列解析の結果、チロシナーゼ阻害活性を示す株はC. tuberculostearicumであることがわかりました。

次にC. tuberculostearicum培地からチロシナーゼ阻害活性化合物を得るため、分取薄層クロマトグラフィで精製しました。精製化合物をNMR分析したところ、cyclo(L-Pro-L-Tyr)と同定できました。また、精製されたcyclo(L-Pro-L-Tyr) は実際にチロシナーゼ阻害活性を示すことを確認しました。

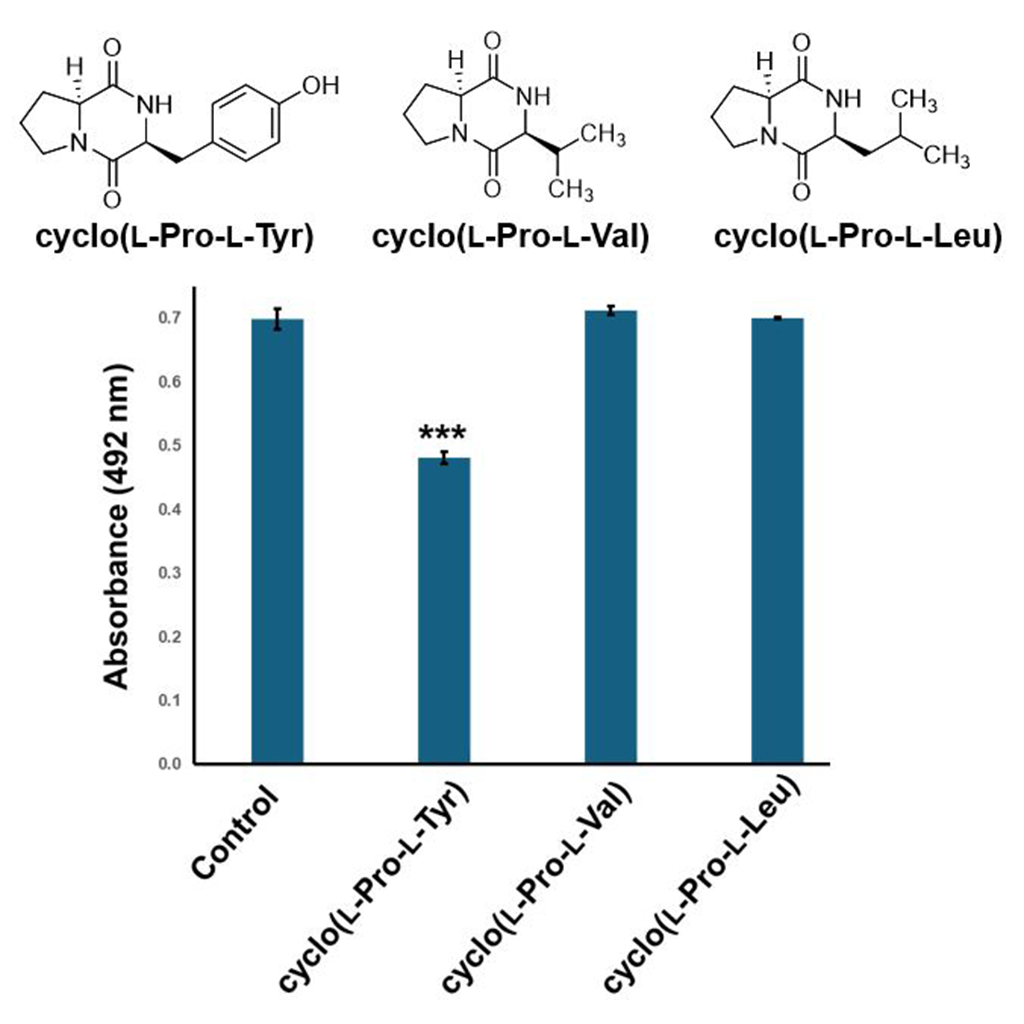

cyclo(L-Pro-L-Tyr) のチロシン残基が阻害活性に重要であるかどうかを確かめるために、チロシナーゼを2つの類縁体、cyclo(L-Pro-L-Val) とcyclo(L-Pro-L-Leu) で処理したところ、どちらもチロシナーゼ活性を阻害しませんでした(図2)。

図2. cyclo(L-Pro-L-Tyr)、cyclo(L-Pro-L-Val) とcyclo(L-Pro-L-Leu)の492nmにおける吸光度(平均±標準偏差, *** p < 0.001)。チロシナーゼの阻害活性を示す。

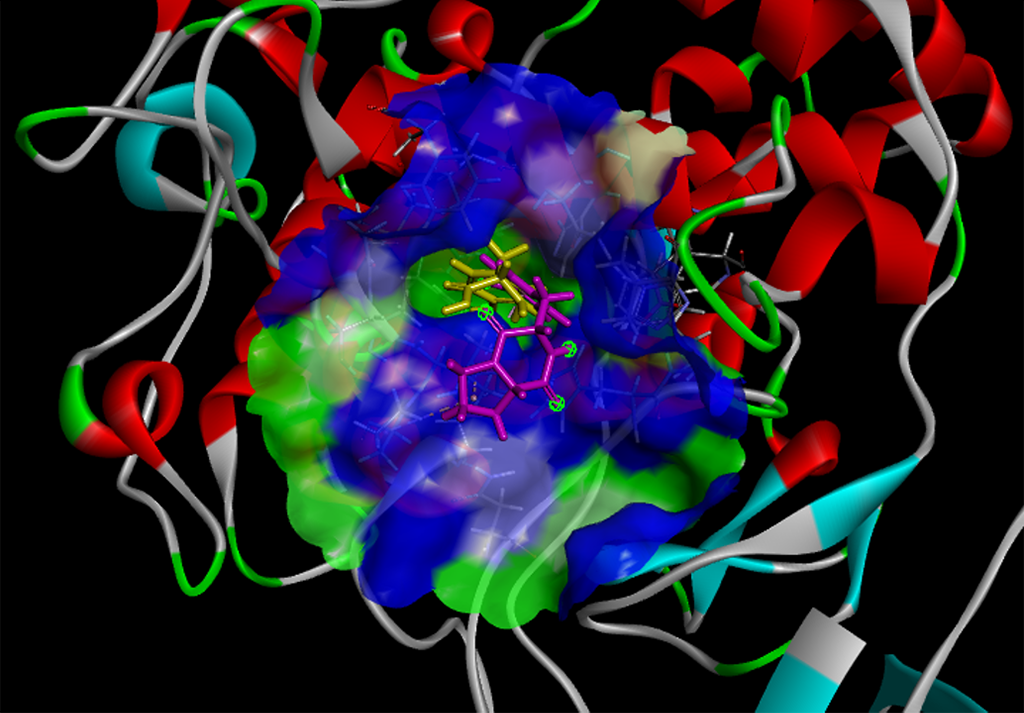

最後に、cyclo(L-Pro-L-Tyr) の作用様式を推定するため、チロシナーゼと cyclo(L-Pro-L-Tyr) のドッキングシミュレーション(*3)を行いました。その結果、cyclo(L-Pro-L-Tyr) はチロシナーゼの基質結合部位に結合し、基質ポケットを閉鎖することで活性を阻害することが示唆されました(図3)。

図3. L-チロシンおよびcyclo (L-Pro-L-Tyr)錯体とチロシナーゼの分子ドッキング図の3次元プロット。黄色:Tyr、薄紫色:L-Pro-L-Tyr、青と緑の部分:チロシナーゼの溶媒アクセス可能な表面。チロシナーゼは赤、灰色、シアン、緑のリボンで示されている。

出典:Sekino, Yuika, et al. “Cyclo(L-Pro-L-Tyr) isolated from the human skin commensal Corynebacterium tuberculostearicum inhibits tyrosinase.” International Journal of Molecular Sciences, vol. 25, no. 13, July 2024, p. 7365

本研究を主導した古山助教は「cyclo(L-Pro-L-Tyr) は、ヒトの皮膚常在菌から単離された初めてのチロシナーゼ阻害物質です。安全性が高く、環境負荷が低い化粧品原料や食品添加物として、今後活用できる可能性があります」とコメントしています。

※本研究は、日本学術振興会(JSPS)の科研費(22K14814)の助成を受けて実施したものです。

用語

*1 分取薄層クロマトグラフィ

通常の薄層クロマトグラフィ(液体クロマトグラフィの一種)よりも厚いプレートで展開したスポットを溶媒抽出して精製する方法。

*2 核磁気共鳴(NMR)

磁場を与えられた状態の資料に対して電磁波を照射することで、資料中の原子核の特性を分析する手法。化合物の構造決定や分子間の相互作用の解明などに用いられる。

*3 ドッキングシミュレーション

酵素とタンパク質などの分子がどのように相互作用するかを推定するシミュレーション。

論文情報

雑誌名

International Journal of Molecular Sciences

論文タイトル

Cyclo(L-Pro-L-Tyr) isolated from the human skin commensal Corynebacterium tuberculostearicum inhibits tyrosinase

著者

Yuika Sekino, Ikuya Yamamoto, Masahiro Watanabe, Kouji Kuramochi and Yuuki Furuyama