ニュース&イベント NEWS & EVENTS

植物の器官再生を制御する酵素を発見

―タンパク質の修飾を除去することで器官再生の遺伝子を制御する―

東京大学

東京理科大学

理化学研究所

1. 発表のポイント:

◆ 植物の器官を再生するときには、適切な場所や時間で、器官再生に必要な遺伝子のスイッチをON/OFFする必要があります。しかし、そのスイッチを制御する仕組みは不明でした。

◆ 今回、植物器官の再生に必要なヒストン脱アセチル化酵素を発見しました。この酵素は、DNAと相互作用するタンパク質の修飾を除去することで、器官再生に必要な68個の遺伝子の働きを制御する役割があります。

◆ 今回、発見された酵素の活性を人為的に制御することで、必要なときに植物の器官を再生させる手法を開発することが可能になります。

2. 発表概要:

植物は高い器官再生能力をもっています。樹木の枝を剪定した後に、新しい芽が出てきて枝が再生します。また、植物の器官の一部を切り取って挿し木・挿し芽をすると、器官が再生して個体数を増やすことができます。このように器官を再生させるには、植物ホルモンや環境刺激により、適切な場所や時間で、器官再生に関わる遺伝子の働きのONとOFFが切り替わる必要があります。しかし、どのように遺伝子のON/OFFが制御されているか、その分子メカニズムは不明なままでした。

東京大学大学院新領域創成科学研究科の松永幸大教授、東京理科大学大学院理工学研究科の坂本卓也講師、理化学研究所環境資源科学研究センターの関原明チームリーダーらの共同研究グループは、植物が器官を再生させるときに、遺伝子の働きを制御するヒストン脱アセチル化酵素(Histone Deacetylase 19:HDA19)の同定に成功しました。

遺伝子の働きは、DNAに結合する塩基性タンパク質・ヒストンの修飾(注1)によって制御されています。ヒストンのアミノ酸がアセチル化(注2)されると遺伝子はONになり、脱アセチル化されるとOFFになります。研究グループは、20種類以上存在するシロイヌナズナのヒストン脱アセチル化酵素に注目し、一つひとつ機能を失わせながら、器官再生を制御する酵素の特定を行いました。その中の一つの酵素HDA19が、葉や茎を形成させる器官原基で働き、アセチル基を取り除くことで、68個の遺伝子の働きを器官再生の適切な時期にOFFにしていました。

器官が再生するときに、初期に働く遺伝子、その次に働く遺伝子、そしてその次と、段階的に遺伝子発現のON/OFFを切り替えていく必要があります。そのスイッチの切り替えがうまくいかないと、器官再生が起こらない、もしくは異常な形の器官が再生されます。今回、このスイッチのOFF側を制御する酵素が発見されたことで、この酵素活性を制御すれば、適切なタイミングで植物の再生を制御する道が開かれました。HDA19を人為的に制御することで、農業・園芸的に重要な植物の器官再生を制御する技術が将来的に開発されることが期待されます。

本研究成果は、2023年2月22日付で国際科学雑誌『PNAS Nexus』のオンライン版に掲載されました。

本研究は、文部科学省科学研究費・基盤研究A「植物再生を制御する転写待機メカニズムの分子基盤解明」(22H00415)、学術変革領域A「不均一環境変動に対する植物のレジリエンスを支える多層的情報統御の分子機構」(20H05911)、新学術領域研究「再分化をもたらす変調を制御する遺伝子プライミングメカニズムの解明」(20H05425)などの支援を受けました。

3. 発表内容:

植物は高い器官再生能力を持っています。例えば、樹木の枝を剪定しても、新しい枝が再生します。また、育種や園芸の分野で用いられる挿し木・挿し芽・接ぎ木により、器官を再生して個体に戻ることができます。このように、植物が器官を再生させるときは、植物ホルモンや環境刺激により、適切な場所や時間で、遺伝子の働きのON/OFFが段階的に切り替わることが必要です。

遺伝子のスイッチを切り変えるメカニズムの一つに、DNAに結合するタンパク質・ヒストンのアミノ酸修飾を変化させるメカニズムがあります。このメカニズムはヒストン修飾と呼ばれています。例えば、ヒストンのリシン残基がアセチル化されれば遺伝子の転写はONになり、アセチル化が除去されれば遺伝子の転写はOFFになります。このアセチル化反応は、ヒストンアセチル化酵素とヒストン脱アセチル化酵素の活性のバランスによって制御されています。

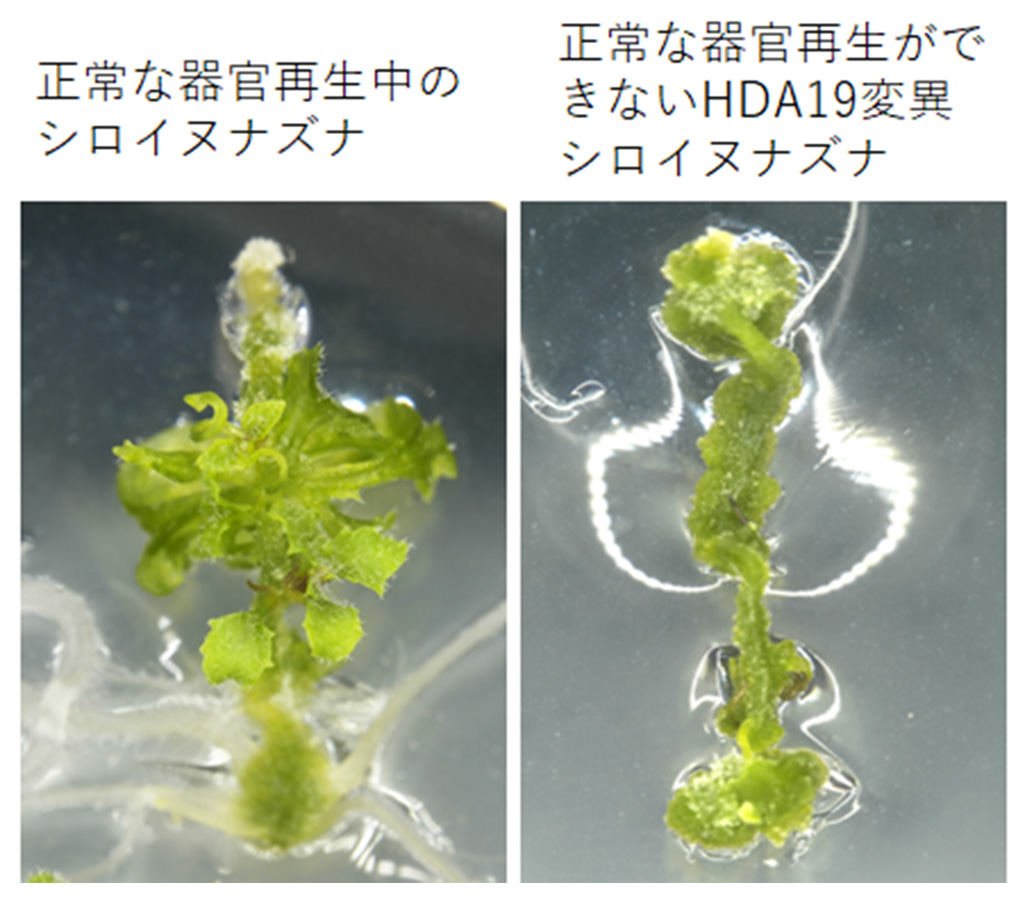

今回、シロイヌナズナにおいて報告されている20種類以上のヒストン脱アセチル化酵素の一つひとつの働きを無くした変異体を解析しました。その中の一つHistone Deacetylase 19(HDA19)変異体では、器官が再生しませんでした(右図)。その変異体に正常なHDA19を導入したところ、正常な器官が再生したことから、HDA19は植物の器官再生に必要なヒストン脱アセチル化酵素であることがわかりました。

HDA19は茎や葉の器官原基で発現しており、68個の遺伝子に結合するヒストンのアセチル化リシンからアセチル基を除去していました。その68個の遺伝子は、茎や葉が再生するときに、適切な段階で転写がOFFにならなければならない遺伝子でした。その中の遺伝子を、茎や葉の器官再生のときに強制的に働かせると、器官再生が起こりませんでした。このことから、HDA19は適切な時期に特定の遺伝子の転写をOFFに切り替えることによって、正常な器官再生を行わせる役割があることがわかりました。

HDA19はシロイヌナズナ以外の農作物や園芸作物にも存在しています。このことから、HDA19の活性を人為的に制御する方法を開発できれば、茎や葉の器官再生を適切な時期や場所で起こすことが可能になります。剪定した後の樹木からの枝の再生や挿し木によるクローン植物の増産などを、季節や収穫タイミングに合わせて制御できる技術開発に貢献することが期待されます。

4. 発表雑誌:

雑誌名

PNAS Nexus(オンライン版:2月22日)

論文タイトル

Histone deacetylation regulates de novo shoot regeneration

著者

Haruka Temman†, Takuya Sakamoto†, Minoru Ueda, Kaoru Sugimoto, Masako Migihashi, Kazunari Yamamoto, Yayoi Inui, Hikaru Sato, Mio K. Shibuta, Norikazu Nishino, Tomoe Nakamura, Hiroaki Shimada, Yukimi Y. Taniguchi, Seiji Takeda, Mitsuhiro Aida, Takamasa Suzuki, Motoaki Seki, Sachihiro Matsunaga*

†同等貢献者、*責任著者

DOI番号

5. 発表者:

天満 春花(東京理科大学大学院理工学研究科 修士課程:研究当時)

坂本 卓也(東京理科大学理工学部応用生物科学科 講師)

上田 実 (理化学研究所環境資源科学研究センター 研究員)

杉本 薫 (東京理科大学理工学部応用生物科学科 研究員:研究当時)

右橋 雅子(東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 修士課程)

山本 一成(東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 修士課程:研究当時)

乾 弥生 (東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 特任研究員)

佐藤 輝 (東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 特任助教)

澁田 未央(山形大学理学部 助教)

西野 憲和(九州工業大学 名誉教授)

中村 友瑛(東京理科大学大学院先進工学研究科 修士課程:研究当時)

島田 浩章(東京理科大学 名誉教授)

谷口 幸美(関西学院大学理工学部 助教:研究当時)

武田 征士(京都府立大学大学院生命環境科学研究科 准教授)

相田 光宏(熊本大学大学院先端科学研究部 教授)

鈴木 孝征(中部大学応用生物学部 教授)

関 原明 (理化学研究所環境資源科学研究センター チームリーダー)

松永 幸大(東京大学大学院新領域創成科学研究科先端生命科学専攻 教授)

6. 用語解説:

(注1)塩基性タンパク質・ヒストンの修飾

真核生物のDNAは塩基性タンパク質・ヒストンによりコンパクトな複合体構造になって、細胞核の中に収納されています。そのヒストンを構成するアミノ酸に、酵素によって化学修飾がされることがあります。この現象をヒストン修飾と呼びます。例えば、アミノ酸のリシンには、アセチル基やメチル基が導入されます。ヒストンに化学修飾が入ることで電荷が変化する等、複合体に結合するタンパク質の種類が変化します。この変化により、ヒストンとDNAの複合体構造が変化して、遺伝子の転写のON/OFFが制御されています。

(注2)アセチル化

ヒストンを構成するアミノ酸にアセチル基を導入させることを、ヒストンのアセチル化と呼びます。ヒストンのアセチル化が起こると電荷がプラスからマイナスに変化して、マイナスに帯電したDNAとの結合力が弱まり、ヒストンとDNAの複合体構造が緩みます。構造が緩むことで、転写因子やRNAポリメラーゼがDNAにアクセスしやすくなり、遺伝子の転写が促進されます。逆に、脱アセチル化されると、ヒストンとDNAの複合体構造が密になり、遺伝子の転写が抑制されます。

7. 問い合わせ先:

<研究に関すること>

東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端生命科学専攻 統合生命科学分野

教授 松永 幸大(まつなが さちひろ)

Tel:04-7136-3706

E-mail:sachi【@】edu.k.u-tokyo.ac.jp

<報道に関すること>

東京大学大学院新領域創成科学研究科 広報室

Tel:04-7136-5450

E-mail:press【@】k.u-tokyo.ac.jp

東京理科大学 広報課

Tel:03-5228-8107

E-mail:koho【@】admin.tus.ac.jp

理化学研究所 広報室 報道担当

Tel:050-3495-0247

E-mail:ex-press【@】ml.riken.jp

【@】は@にご変更ください。