ニュース&イベント NEWS & EVENTS

グルコースが連なったオリゴ糖に作用する新規な糖転移酵素の発見

~新規なオリゴ糖配糖体の合成法の開発に貢献~

東京理科大学

新潟大学

研究の要旨とポイント

- 糖鎖には人にとって有用な機能をもつものが多数ありますが、実用的な量を合成できるものは少なく、多くの場合、研究や利用が難しいという問題があります。

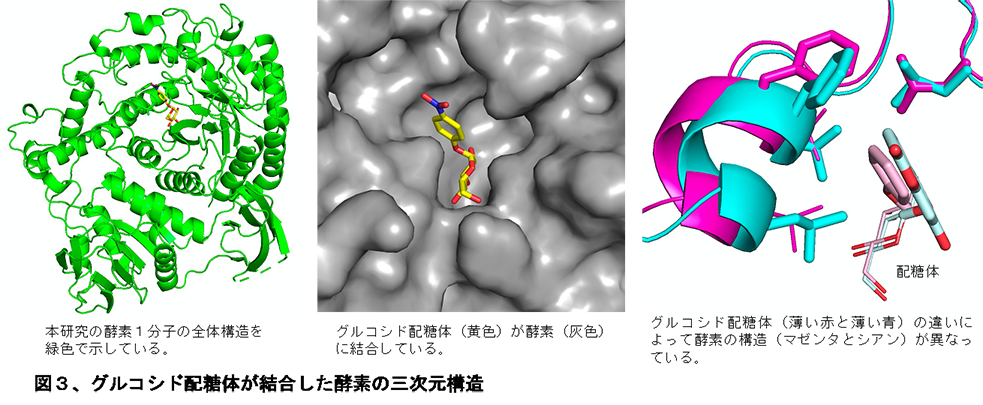

- 今回、グルコースが連なったオリゴ糖に作用する新規な糖転移酵素を発見しました。さらに、この酵素と基質が結合した三次元構造の解析から、基質が結合する部分の構造が柔軟に動くことで様々な配糖体(※1)との結合が可能となるというメカニズムも明らかにしました。

- この酵素によって新規なオリゴ糖配糖体の合成が可能となりました。今回の発見は、糖鎖の利用、開発の可能性を拡げる重要な知見です。

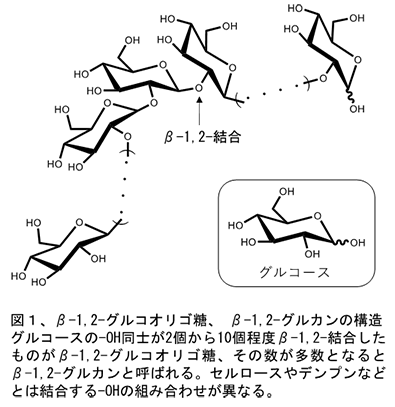

β-1,2-グルコオリゴ糖、β-1,2-グルカン(図1)は麦芽糖、トレハロース、セルロースなどと同様にグルコースから構成される糖鎖ですが、グルコース同士が結合する位置が異なるユニークな構造の天然の糖鎖です。しかし、その希少さのため、この糖鎖の機能性や合成と分解に関わる酵素の研究例は少ないのが現状です。東京理科大学理工学部応用生物科学科の中島将博准教授、新潟大学農学部の中井博之准教授らのグループはβ-1,2-グルカン、グルコオリゴ糖の合成、分解を行う酵素に注目して研究を行い、今回、β-1,2-グルコオリゴ糖に作用する酵素の新規な糖転移反応を発見し、さらにこの酵素の三次元構造も明らかにしました。この酵素はグルコシド配糖体に対してグルコースを転移する活性を有しており、糖鎖構造の異なる配糖体を調製する上で有用なツールとなることが期待されます。

本研究成果は、2022年1月19日に国際学術誌「Journal of Biological Chemistry」にオンライン掲載されました。

研究の背景

糖鎖は生物にとってエネルギー源となるだけではなく、免疫力の向上など様々な役割をもっています。そのため、糖鎖の構造は役割に応じて様々であり非常に複雑です。しかし、一方でその複雑さは糖鎖の研究や利用を難しくする大きな要因の一つでもあります。糖鎖の研究や利用のためには糖鎖の調製が必要ですが、実用的な量を合成できる糖鎖の種類はごく一部です。酵素による物質生産は副産物の生成が少ないため、酵素は糖鎖を合成する有力なツールの一つとされています。しかし、合成が可能な酵素の種類も糖鎖の多様性に比べると極めて限られているのが現状です。

β-1,2-グルカンは根粒菌などの細菌が生産する糖鎖で、宿主への感染や共生、浸透圧調節など環境変化への対応などの役割が知られています。また、β-1,2-グルコオリゴ糖はステビアに含まれる甘味料成分や柑橘類の配糖体の糖鎖部分に存在することが知られています。しかし、機能性や利用の可能性について十分に検討されているとは言えません。

中島将博准教授らは、β-1,2-グルカンの合成や分解を行う酵素群の解析に取り組み、それらの酵素を用いた新規な糖鎖の合成法の開発も進めています。このような取り組みによって、β-1,2-グルカン分解に関わると推定される遺伝子クラスター(※2)が主に微生物に広く存在することが分かってきました。

研究結果の詳細

今回、このβ-1,2-グルカン分解に関わる遺伝子クラスターに存在するものの、β-1,2-グルカンではない糖鎖の分解酵素と予測される遺伝子を細菌Ignavibacterium albumゲノムより見出しました。このことから、この遺伝子の産物である酵素がユニークな性質をもつことが期待されました。そこで、この酵素の詳細な性質を解析し、さらにX線結晶構造解析(※3)によりこの酵素の三次元構造を解明しました。

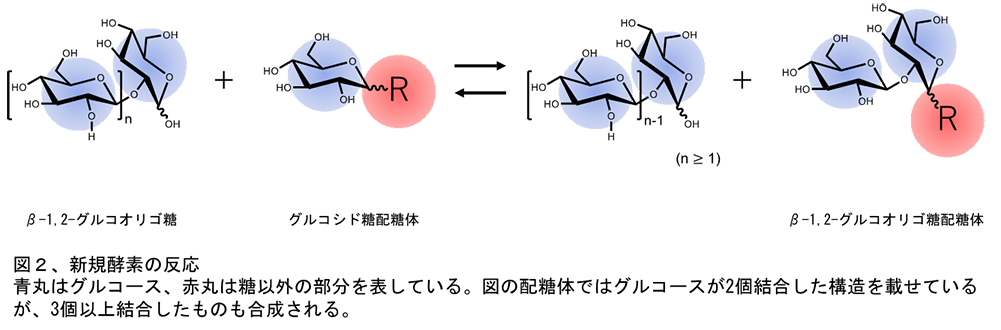

その結果、この酵素がβ-1,2-グルコオリゴ糖分子からグルコースを他のβ-1,2-グルコオリゴ糖分子に転移する新規な活性を有する転移酵素(※4)であることを発見しました。また、この酵素はβ-1,2-グルコオリゴ糖のグルコースをグルコシド配糖体に転移してβ-1,2-グルコオリゴ糖配糖体を生成する活性も有していました(図2)。この酵素と様々なグルコシド配糖体が結合した三次元構造を観察したところ、基質が結合する部分の構造が柔軟に動くことで様々な配糖体との結合が可能となることも明らかとなりました(図3)。

配糖体は様々なところで利用されています。植物由来の配糖体であるアルブチンは、シミの原因であるメラニンを合成する酵素を阻害するため、化粧品に配合されています。強心配糖体やSGLT-2阻害薬は、配糖体が医薬品として使用されている例です。配糖体は結合する糖の種類、位置、数によって物性や機能性が異なることが知られているため糖鎖部分の構造は重要です。配糖体の糖鎖部分を合成する新規な酵素の発見により、新規な機能性糖鎖の探索、開発、利用が進むことが期待されます。

用語

※1 配糖体:糖と糖以外の化合物が結合した化合物のこと。糖の部分がグルコースの場合グルコシド配糖体という。

※2 遺伝子クラスター:同じ化合物の代謝に関わる遺伝子がゲノム上で一箇所に集まっていることは多く、関連遺伝子の発現の制御をまとめて効率的に行うためと考えられている。このような遺伝子の集まりを遺伝子クラスターという。

※3 X線結晶構造解析:三次元構造を原子レベルで観察するための現在最も一般的な技術の一つ。タンパク質などの生体高分子の結晶を作製し、その結晶にX線を照射して得られるデータから三次元構造を構築する。

※4 転移酵素:化合物の一部分を別の化合物に移す反応を触媒する酵素のこと。

論文情報

雑誌名

Journal of Biological Chemistry

論文タイトル

Characterization and structural analyses of a novel glycosyltransferase acting on the β-1,2-glucosidic linkages

著者

Kaito Kobayashi, Hisaka Shimizu, Nobukiyo Tanaka, Kouji Kuramochi, Hiroyuki Nakai, Masahiro Nakajima, Hayao Taguchi

DOI

発表者

小林 海渡 東京理科大学 理工学研究科 応用生物科学専攻 博士課程修了 <筆頭著者>

清水 久佳 東京理科大学 理工学研究科 応用生物科学専攻 修士課程修了

田中 信清 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 助教

倉持 幸司 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 教授

中井 博之 新潟大学 農学部 准教授

中島 将博 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 准教授 <責任著者>

田口 速男 東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 教授(当時)

お問い合わせ

【研究に関する問い合わせ先】

東京理科大学 理工学部 応用生物科学科 准教授

中島 将博(なかじま まさひろ)

E-mail:m-nakajima【@】rs.tus.ac.jp

新潟大学 農学部 准教授

中井 博之(なかい ひろゆき)

E-mail:nakai【@】agr.niigata-u.ac.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 広報部 広報課

TEL:03-5228-8107 FAX:03-3260-5823

E-mail:koho【@】admin.tus.ac.jp

新潟大学 広報室

TEL:025-262-7000 FAX:025-262-6539

E-mail:pr-office【@】adm.niigata-u.ac.jp

【@】は@に置き換えてください。

研究室

中島研究室のページ:https://www.rs.tus.ac.jp/m-nakajima/index.html

中島准教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?66dc

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら