ニュース&イベント NEWS & EVENTS

リグニンモデル化合物のエーテル結合を切断する新しい微生物を発見

~リグニンの高度利用に期待~

研究の要旨とポイント

- リグニンは、植物の細胞壁に存在する、芳香族化合物がエーテル結合により連結した高分子で、再生可能資源として注目されています。しかし、強固なエーテル結合がリグニンの低分子化による高度利用を阻んでおり、この結合を効率的に切断する技術の開発が望まれています。

- 本研究では、リグニンモデル化合物である2-フェノキシアセトフェノン(2-PAP)のエーテル結合を切断する微生物を探索しました。従来の多くの研究では、微生物の化合物資化による生育を指標に探索が行われていますが、本研究では、微生物のエーテル結合切断活性を直接指標にする探索手法を考案しました。

- 確立した手法により、2-PAPのエーテル結合を切断する多様な新規微生物を取得することに成功しました。確立した探索技術および取得した微生物は、リグニンの高度利用に貢献することが期待されます。

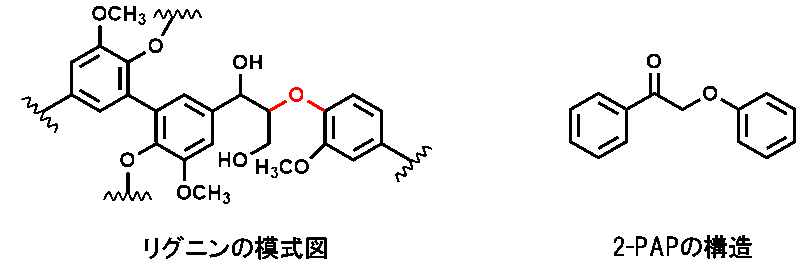

植物の細胞壁に含まれるリグニンは、地球上でセルロースに次いで豊富に存在する天然高分子で、再生可能資源として注目されています。リグニンは、芳香族化合物(※1)が主にエーテル結合(※2)で連結した高分子であり(図1)、石油に代わる芳香族化合物の供給源として有望視されています。しかし、強固なエーテル結合が、リグニンの低分子化による芳香族化合物としての利用を阻んでおり、この結合を効率的に切断する技術の開発が望まれています。微生物を活用した技術は、常温常圧下での反応を可能とするため、サステナブルな手法として期待されています。自然界では、多様な微生物がリグニン分解に関わっており、その中にはリグニンのエーテル結合を効率的に切断する未知の微生物が潜んでいると予想されます。

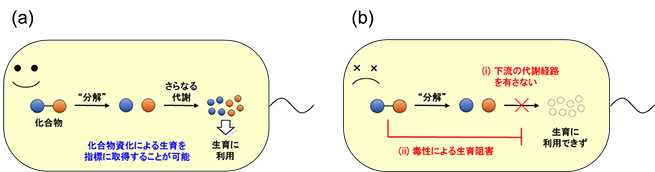

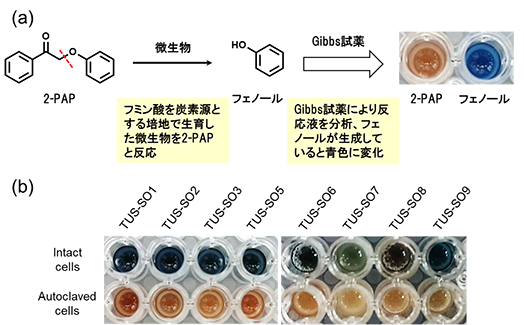

今回、東京理科大学理工学部応用生物科学科の古屋俊樹准教授、同大学院理工学研究科応用生物科学専攻の大谷早紀大学院生(研究当時)、産業技術総合研究所の羽部浩博士らの研究グループは、リグニンモデル化合物である2-フェノキシアセトフェノン(2-PAP、図1)のエーテル結合を切断する微生物を探索しました。ある化合物を分解可能な微生物を探索する際に、従来の多くの研究では、微生物の化合物資化による生育を指標にしています。しかし、この手法では、エーテル結合切断活性を有していても下流の代謝経路を有さない微生物や、化合物の毒性により生育が阻害される微生物は取得困難でした(図2)。この問題を解決するために研究グループは、微生物のエーテル結合切断活性を直接指標にする探索手法を考案しました。確立した技術を利用すると従来の手法では発見が困難であった微生物も取得することができます(図3)。

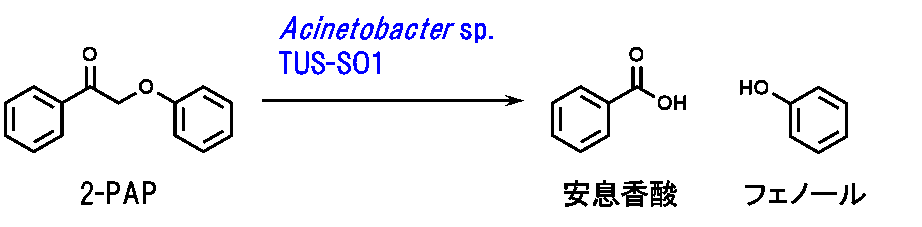

さらに研究グループは、日本各地から土壌サンプルを採取し、確立した探索手法に供しました。その結果、グラム陽性とグラム陰性を含む多様な細菌と真菌が取得され、これらの微生物は2-PAPのエーテル結合を切断してフェノールを生成することを明らかにしました(図3)。とくに、細菌Acinetobacter sp. TUS-SO1株は1 mMの2-PAPを12時間で分解することができました(図4)。2-PAPの分解は化学的手法では報告されていましたが、微生物による分解の報告は、当グループが知る限り本研究が初めてです。確立した探索技術および取得した微生物は、今後の研究を通して、リグニンの高度利用に貢献することが期待されます。

本研究成果は、2022年2月21日に国際学術誌「Scientific Reports」にオンライン掲載されました。

研究の背景

リグニンはモノリグノールと呼ばれる芳香族化合物が酸化重合した天然高分子であり、多くのエーテル結合が含まれています(図1)。その中でも、β-O-4アリールエーテル結合が最も多く含まれており、この結合を効率的に切断する技術の開発がリグニンの高度利用に向けて求められています。自然界では、微生物がリグニンの分解に関わっており、地球上の炭素循環に重要な役割を担っていると考えられています。どのような微生物がリグニン分解に関わっているかを明らかにすることは、リグニン分解や炭素循環における微生物の役割の解明につながるだけでなく、微生物のリグニン分解による芳香族化合物生産への応用の観点からも重要です。

これまでに、ある種の白色腐朽菌や放線菌がリグニンを分解することが明らかにされていますが、地球上の膨大な量のリグニンを踏まえると、エーテル結合切断活性を示す未知の微生物が自然界にはまだ存在すると予想されます。2-PAP(図1)は、β-O-4アリールエーテル結合に対するモデル化合物として化学的手法による分解が研究されていますが、微生物分解の報告は研究グループの調べた限りでは存在しません。本研究では、エーテル結合切断活性を直接指標にする評価系を構築し、2-PAPを分解可能な微生物を探索しました。

研究の詳細

日本各地から採取した540の土壌サンプルを生理食塩水に懸濁し、土壌腐植物質のフミン酸(※3)を炭素源とする固体培地に塗布して生育可能な微生物を選択しました。その結果、1183株の微生物が取得されました。つぎに、固体培地上に生育したこれらの微生物を、2-PAPを含む溶液に懸濁して反応を試みました。2-PAPのエーテル結合が切断されるとフェノールを生成することが予想されるため、フェノールを検出可能なGibbs試薬(※4)により反応液を分析しました。これにより、エーテル結合切断活性を直接評価できます。

その結果、8株の微生物で反応液がGibbs試薬の添加により呈色しました(図3)。8株の候補微生物について、16S rRNA遺伝子やITS1領域の配列をもとに属種同定を行ったところ、4株はAcinetobacter属細菌、1株はStreptomyces属細菌、1株はCupriavidus属細菌、1株はNocardioides属細菌、1株はPenicillium属真菌と同定されました。このように、多様な属の2-PAP分解微生物を取得することができました。

安定かつ高い活性を示したAcinetobacter sp. TUS-SO1株の2-PAP変換産物を高速液体クロマトグラフィー(HPLC)およびガスクロマトグラフィー-マススペクトロメトリー(GC-MS)により詳細に解析しました。具体的には、グルコースを炭素源としてTUS-SO1株を培養し、生育した菌体を2-PAPと反応させ、反応液をHPLCおよびGC-MSにより分析しました。その結果、TUS-SO1株は2-PAPのエーテル結合を酸化的に切断し、フェノールと安息香酸に変換することが明らかとなりました(図4)。さらに、TUS-SO1株は1 mMの2-PAPを12時間で分解することができました。

なお、TUS-SO1株の生育は2-PAPにより阻害されるため、本株は2-PAPを炭素源として培養を試みても生育せず、2-PAPを資化できないことがわかりました。このことは、TUS-SO1株の取得は2-PAP資化による生育を指標にした探索手法では困難だったことを示しており、本研究で確立した、エーテル結合切断活性を直接指標にする探索手法の有効性を証明するものでもあります。

今後は、TUS-SO1株をはじめとする取得した微生物の諸性質を明らかにし、リグニン分解への応用を図る予定です。また、確立した探索技術は、環境汚染物質等の他のエーテル化合物に対して切断活性を示す微生物の探索にも広く応用可能です。

赤色は、β-O-4アリールエーテル結合。

ある化合物を分解可能な微生物を探索する際に、従来の多くの研究では、(a)に示すように、微生物の化合物資化による生育を指標にしている。つまり、化合物を培地中に唯一の炭素源として添加し、そこに土壌サンプルを接種すると、この化合物を分解して資化可能な微生物のみが生育してくる。しかしこの手法では、(b)に示すように、化合物を分解する活性を有していても、(i)下流の代謝経路を有さない微生物や、(ii)化合物の毒性により生育が阻害される微生物は、取得困難である。

(a)に手法の概略を示す。赤色は切断箇所。また、(b)に実際に探索を行った結果を示す。8株の微生物で反応液がGibbs試薬の添加により青色に変化した(写真上段)。一方、オートクレーブにより熱処理した微生物では青色に変化しなかったことから(写真下段)、エーテル結合が微生物の酵素により切断されることが示唆された。

※1 芳香族化合物

六角形のベンゼンやその誘導体を代表とする有機化合物で、医薬品や化成品の原料として不可欠な物質である。

※2 エーテル結合

炭素—酸素—炭素(C—O—C)結合のことで、この結合は一般に、化学的に強固で切断しにくい。

※3 フミン酸

広範な分子量の芳香族化合物を含む土壌由来の有機物質で、多様な微生物がフミン酸を炭素源として生育できることが報告されている。芳香族化合物分解に関わる遺伝子の発現がフミン酸存在下で高まることも報告されている。

※4 Gibbs試薬

フェノール性のヒドロキシ基と反応して青色を呈する試薬。

論文情報

雑誌名

Scientific Reports

論文タイトル

Isolation and characterization of microorganisms capable of cleaving the ether bond of 2-phenoxyacetophenone

著者

Saki Oya, Satoshi Tonegawa, Hirari Nakagawa, Hiroshi Habe, Toshiki Furuya

DOI

研究室

古屋准教授のページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?6d15

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら