ニュース&イベント NEWS & EVENTS

個性的な名前は増加している

~女児において男児よりも顕著な増加~

研究の要旨とポイント

- 2004年から2018年に生まれた新生児の名前を対象に、個性的な名前の割合の経時的変化を分析しました。

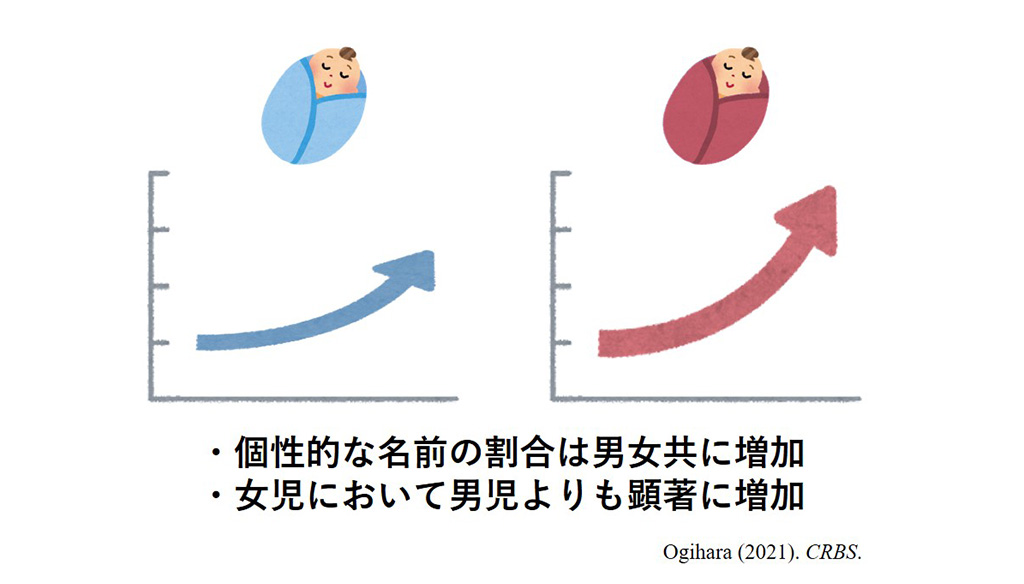

- 分析の結果、男女共に個性的な名前の割合は増加していました。個性や他者との違いを重視し強調する方向に、日本文化が徐々に変容していることを示唆しています。

- さらに、女児において男児よりも顕著な増加が見られました。男児と比べて、女児に対して、個性や他者との違いを強調する傾向がより高まっていると考えられます。

- 本研究結果は、日本における名前や名づけの変化だけでなく、日本社会・文化の変容の理解にも貢献します。

東京理科大学教養教育研究院神楽坂キャンパス教養部の荻原祐二助教は、2004年から2018年に生まれた新生児の名前を分析し、個性的な名前の割合は男女共に増加しており、女児において男児よりもその増加が顕著であることを明らかにしました(図1)。

これまでの研究では、名前の表記と読みのランキングを別々に分析することによって、一般的な名前の割合が低下しており、個性的な名前を与える傾向が増加していることが示されてきました。しかし、個性的な名前の割合が増加しているかどうかは直接示されていませんでした。

そこで本研究では、2004年から2018年に生まれた新生児の名前約15万件のデータを用いながら、名前の表記と読みの両方が分かる約8,000件を対象に分析を行いました。全体に占める割合が一定の基準以下の名前の割合を年ごとに算出し、その経時的な変化を分析しました。

その結果、男女共に個性的な名前の割合は増加していることが明らかになりました。さらに、男児よりも女児においてその増加が顕著であることが分かりました。女児に対して、個性や他者との違いを強調する傾向がより高まっていると考えられます。

本研究は、これまで直接示されてこなかった個性的な名前の増加を、実際の名前データを用いて明らかにしました。この知見は、個性や他者との違いをより強調する方向に日本社会・文化が変容していることを示しており、日本における名前や名づけの変化だけでなく、日本社会・文化の理解に貢献します。

本研究成果は、2021年10月19日に国際学術雑誌『Current Research in Behavioral Sciences』電子版に掲載されました。

図1 研究結果の概要

研究の背景

これまでの研究では、企業が公開している新生児の名前の表記と読みのランキングをそれぞれ分析することによって、2004年から2013年の日本において一般的な名前の割合が低下しており、個性的な名前を与える傾向が増加していることが示されてきました。この分析は、アメリカや中国と異なり、日本では名前の包括的・組織的なデータベースが存在していないために行われていました。そのため、名前の表記と読みが同時に分析されておらず、個性的な名前の割合が増加しているかどうかは直接検討されていませんでした。

個性的な名前の割合が増加しているかどうかを直接検討することは、日本における名前や名づけの変化だけでなく、個性や他者との違いをより強調する方向への日本文化の変容を理解することにも貢献します。そこで本研究では、企業が公開している名前データのうち、名前の表記と読みの両方が分かるものを収集し、個性的な名前の割合の経時的変化を直接検討しました。

研究結果の詳細

2004年から2018年に生まれた新生児の名前152,995件(男児:78,623件、女児:74,372件)のデータを用いながら、名前の表記と読みの両方が分かる7,779件(男児:3,762件、女児:4,017件)を分析しました。これらの名前は、明治安田生命保険相互会社が契約の際に使用したものであることから、実際に存在します。

まず、基準とする割合(0.05%, 0.10%, 0.15%)をデータから設定し、全体に占める割合がその基準値以下の名前の合計値を年ごとに算出しました。そして、それらの経時的な変化を男女別に分析しました。

その結果、男女共に、個性的な名前の割合は経時的に増加していることが明らかになりました。この結果は名前の表記と読みを別々に分析していた先行研究と一致していました。よって、過去と比べて、近年の親は子どもにより個性的な名前を与えており、個性や他者との違いを重視し強調する方向に、日本文化が変容(個人主義化)していることが示唆されます。こうした日本文化の個人主義化を示す知見は、家族構造や価値観の個人主義化を示す知見とも一致しています。

さらに、女児において男児よりも顕著な増加が見られました。男児と比べて、女児に対して、個性的な名前を与える親の増加率が大きく、個性や他者との違いを強調する傾向がより高まっていると考えられます。この点は、性別が社会・文化の変容を調整する要因のひとつになっていることを示唆しています。アメリカやドイツ、中国においても個性的な名前を新生児に与える傾向の増加が指摘されていますが、性別による違いは十分に検討されておらず、国際的に新しい知見と言えます。

今後は、今回明らかになった変化が、2000年代以前から見られる長期的なものなのか、地域差は見られるのかなどについても検証し、新生児の名前・名づけと日本社会・文化の変容について、さらに詳細な検討を行っていきたいと考えています。

論文情報

雑誌名

Current Research in Behavioral Sciences

論文タイトル

Direct evidence of the increase in unique names in Japan: The rise of individualism

著者

Yuji Ogihara

DOI

論文リンク

https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2021.100056

※本研究は、日本学術振興会による科学研究費(若手研究 19K14368)の助成を受けて実施したものです。

※論文はオープンアクセスですので、どなたでもお読み頂けます。適切な方法に従っていれば、図表を掲載して頂くことも可能です。

※本リリースにおいて用いられている図も、適切な方法に従っていれば、掲載して頂くことが可能です。

※記事や番組等において紹介して頂く際には、論文情報の説明や論文へのリンクを可能な限り掲載して頂くことができますと大変幸いです。

発表者

荻原祐二 東京理科大学 教養教育研究院 神楽坂キャンパス教養部 嘱託助教 <筆頭著者 兼 責任著者>

※著者には開示すべき利益相反はありません。

※報道原稿のうち、研究内容の事実関係および取材時の発言内容に該当する部分の正確性について、公表前に確認させて頂くことができますと大変幸いです。

■ 掲載紙

『英国放送協会(BBC)』 2022年3月8日

電子版:https://www.bbc.com/worklife/article/20220302-why-uncommon-baby-names-are-surging

荻原 祐二 助教

大学公式ホームページ:https://www.tus.ac.jp/academics/teacher/p/index.php?6FD9

個人ホームページ:https://sites.google.com/site/yujiogiharaweb/home

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら