ニュース&イベント NEWS & EVENTS

赤外自由電子レーザー照射によりセルロースがグルコースに効率的に分解することを発見

~グリーンプロセスとしてバイオエタノール生産などへの活用に期待~

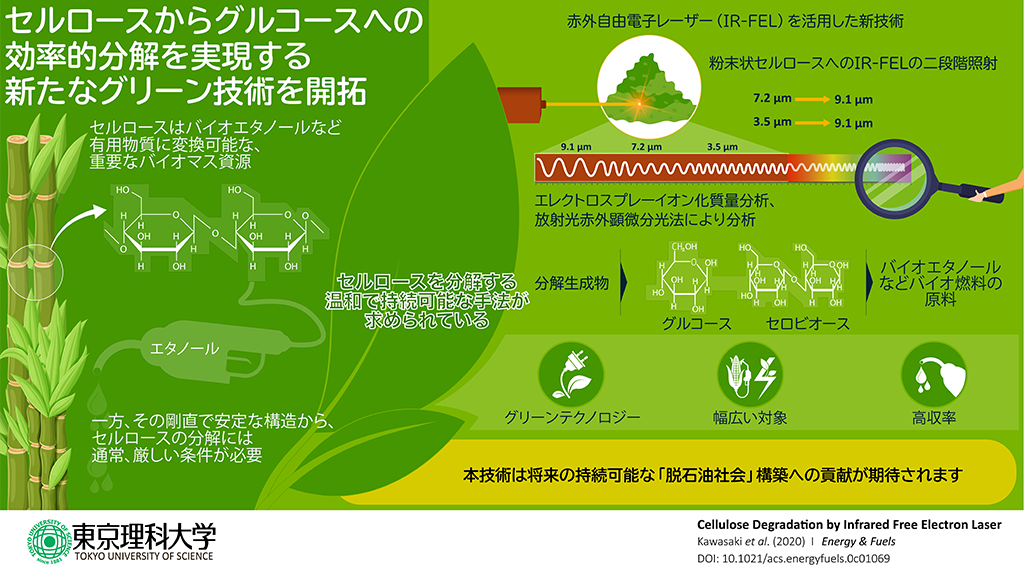

- ●セルロースに赤外自由電子レーザーを2段階の異なる波長で照射することで、効率的にグルコースへの分解が起きることを発見しました。

- ●セルロースは食料としての利用とは競合しない植物資源から豊富に得られるため、バイオエタノールの新たな原料として注目されていますが、その化学的安定性からグルコースへの分解は難しく、環境への負荷の少ないグリーンプロセスが求められています。

- ●森林バイオマスの画期的なリサイクル活用方法、ひいては脱石油社会の発展への貢献が期待されます。

|

東京理科大学総合研究院赤外自由電子レーザー研究センターの川﨑平康研究員、理学部第一部化学科の築山光一教授、京都大学エネルギー理工学研究所の全炳俊助教、日本大学量子科学研究所電子線利用研究施設の早川恭史教授、立命館大学SRセンターの太田俊明上席研究員らの研究グループは、セルロースに赤外自由電子レーザー(IR-FEL)を照射することによって、グルコースやセロビオース(グルコースの2量体)など低分子量の糖類に効率よく分解されることを発見しました。

セルロースは豊富に存在するバイオマス資源であり、グルコースが多数結合した天然高分子です。これまでサトウキビやトウモロコシなど食料としての利用と競合する植物資源からグルコースを得て生産されてきたバイオエタノール燃料の新たな原料となり得ることから関心を集めていますが、その化学的安定性からグルコースへの分解が難しいことが課題となっています。IR-FELは強力なパルス波レーザーであり、特にこれまで低分子量の化合物への照射で化学結合が切断される現象が知られていました。今回、川﨑博士らの研究グループでは、セルロースを構成するグルコース単位同士がつながった「グリコシド結合」にIR-FEL照射によってエネルギーを与えるだけではグルコースへの分解はあまり起きないものの、その前段階としてセルロース分子鎖間の強い物理的な結合をほぐすようにエネルギーを与えるステップを入れることで、結果として効率よくグルコースまで分解されることを世界で初めて見出しました。

本研究の成果は、セルロースだけにとどまらず、リグニンなど木材を構成するその他の物質の分解への適用も視野に入るため、森林バイオマス全体の画期的なリサイクル活用方法につながり、さらには脱石油社会の発展に寄与することが期待されます。

研究の背景

セルロースは植物の細胞壁を形成する物質で、地球上で最も多く存在する木質系バイオマス資源であり、古くから繊維や紙として利用されてきました。最近では廃木材などから得られるセルロースを由来として生産する「第二世代」バイオエタノール燃料が、これまでサトウキビやトウモロコシなど食料としての利用と競合する植物資源から生産されてきたバイオエタノール燃料に代わるものとして大きな関心を集めています。化学構造上、セルロースは単糖類であるグルコースが直鎖状に重合した高分子で、分子間で形成される多数の水素結合により剛直なシート状の構造を持ちます。グルコースはバイオエタノール生産の中間原料であり、セルロースからグルコースへの分解が鍵となりますが、セルロースは水や一般的な有機溶媒に溶けず、化学的にも安定なため、グルコースなど低分子への分解が難しく、工業的課題となっています。環境への負荷の少ない温和な条件で、セルロースからグルコースに分解を行うグリーンプロセスの開発が求められています。

IR-FELは、自由電子のビームから電磁場により発生させた放射光を増幅させて取り出す位相のそろった強力なレーザーで、赤外領域の波長を持つように設定されています。光子密度の高いパルス波レーザーであるという特徴や、対象物質に対応させて波長を調整できる等の利点があります。また一般に有機分子は炭素、水素、酸素などの原子が化学的に結合して形成されており、それぞれの化学結合においては原子がお互いの距離や角度を一定の周期でバネのように変化させる振動が起きています。赤外線は可視光よりも波長の長い(エネルギーが小さい)電磁波ですが、化学結合における振動とちょうど共鳴してエネルギーとして吸収される特徴を持つため、分子の持つ化学結合の種類や状態を調べるために利用されています。通常、赤外線の持つエネルギーは原子同士の結合エネルギーよりもかなり小さいため、赤外線を分子に照射しても振動が励起されるだけで結合が解離することはありません。一方、赤外線レーザーを照射すると、その光子密度の高さから一度にたくさんの光子が分子に吸収されて「多光子励起」を引き起こし、結合エネルギーを上回るエネルギーにより結合を解離できることが、特に低分子化合物については知られていました。川﨑博士らは最近、多数のタンパク質分子が強固に凝集した構造を持つ、いわゆるアミロイドにIR-FELを照射することでタンパク質分子の折りたたみ構造に変化を与えて凝集を解消させることに成功しています。今回、研究グループではセルロースに着目し、他の光源ではなし得ないIR-FEL独特の性能を環境テクノロジーの分野に応用して持続可能社会の実現に貢献することを動機付けとして研究に取り組みました。

研究結果の詳細

セルロースは、6員環の環状構造を持つグルコースの1位と4位の炭素(C)にそれぞれ結合しているヒドロキシル基(OH)同士で脱水縮合することで、グルコースの6員環が酸素原子(O)を介して繰り返しつながった鎖状の構造を持ちます。そのグルコース同士の結合を「グリコシド結合」と呼び、片方のグルコース環の炭素1つとグリコシド結合の酸素に着目すると、化学構造は

‧‧‧(H-)C-O‧‧‧と表されます。このグルコース環の炭素には水素(H)が1つ結合しています。赤外分光法によるセルロースの吸収スペクトルには、共鳴波長9.1 μm、7.2 μm、3.5 μmの特徴的なピークが見られ、それぞれグリコシド結合におけるC-Oの伸縮振動、H-C-Oの変角振動、C-Hの伸縮振動の吸収に対応したピークです。研究グループでは、グリコシド結合の切断と直接関係しうるC-O伸縮振動を励起する波長9.1 μmのIR-FELの照射に加えて、波長7.2 μm(H-C-O変角振動)、3.5 μm(C-H伸縮振動)の照射がどのような影響を与えるか検討するため、波長9.1 μmの照射のみ、波長7.2 μmの照射後に波長9.1 μmの照射、波長3.5 μmの照射後に波長9.1 μmの照射、の3通りを試みました。さらに比較として、照射なし、グルコース環に多数あるOH基のO-H伸縮振動に対応した波長3.0 μmの照射、の2通りも行いました。

セルロース試料へのそれぞれの波長条件での照射後、エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS)およびマスクロマトグラフィーを用いた分析を行った結果、照射なしの場合と波長3.0 μmの照射の場合ではグルコースなど低分子化合物は検出されなかったのに加えて、波長9.1 μmのみの照射の場合もグルコースなど低分子はわずかに検出されたのみでした。一方、波長7.2 μmの照射→波長9.1 μmの照射、波長3.5 μmの照射→波長9.1 μmの照射の両方の場合において、グルコース、セロビオース(グルコースの2量体)、3量体、4量体が検出されました。

さらに、放射光赤外顕微分光法(SR-IRM)による赤外吸収スペクトルの測定を行ったところ、波長9.1 μmの照射、波長7.2 μmの照射→波長9.1 μmの照射、波長3.5 μmの照射→波長9.1 μmの照射の場合ではグリコシド結合のC-O伸縮振動に対応する吸収ピークが明らかに減少し、グリコシド結合の切断が起きたことが強く示されました。さらにはグルコースのOH基のO-H伸縮振動に対応する吸収ピークの幅が照射なしの場合、波長3.0 μmの照射の場合と比べて明らかに狭くなる現象が確認され、これはセルロース試料中における大きな構造変化を示しています。また、走査型電子顕微鏡(SEM)による観察も行い、もともと細長いフィブリル状のセルロースが、波長3.5 μmの照射→波長9.1 μmの2段階照射後、短い断片になった様子が観察されました。

このように2段階でIR-FELの照射を行ったことでセルロースのグルコースへの分解が効率的に引き起こされたことの理由としては、セルロース分子鎖同士が多数の水素結合で強固に結び付いている剛直な構造において、波長7.2 μmや波長3.5 μmのIR-FEL照射によってH-C-O変角振動、C-H伸縮振動を励起したことがそれぞれのセルロース分子鎖をほぐす役割をし、その後にグリコシド結合のC-O伸縮振動を励起することで効率的な結合の解離が起きた、と研究グループでは説明しています。特に興味深いのは、波長3.5 μmのIR-FEL照射によって伸縮振動が励起されるC-H(1位の炭素と水素)が、セルロース分子鎖間の水素結合に関わる部位(2位の炭素とOH基)の近くにあることです。C-H結合はセルロースだけではなく、水素結合など分子間相互作用により剛直で安定な構造を持つ他の多くの天然高分子にも存在するため、その普遍的な応用の可能性が期待されます。

川﨑博士は今回の成果について、「セルロースはバイオエタノールの原料として有用なだけではなく、自動車部品などの軽量素材としても用いられており、現代のサステイナブル社会および産業分野において価値の高い材料です。本研究で示したグリーン技術は、セルロースの加工方法として有用であるだけでなく、リグニンなどその他の木材構成物質の分解への応用も可能であり、森林バイオマスの画期的なリサイクル活用方法として期待できます。これによって脱石油社会の発展に貢献すると思われます」と話しています。

※本研究は、文部科学省先端研究基盤共用促進事業「光ビームプラットフォーム」の助成を受け、立命館大学SRセンター共同研究(2019年、課題番号:S19001)、京都大学エネルギー理工学研究所「ゼロエミッションエネルギー研究拠点 共同利用・共同研究」(ZE31A-12)、日本大学電子線利用研究施設(LEBRA)の共同利用研究として実施したものです。

論文情報

| 雑誌名 | : | Energy & Fuels |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | Cellulose Degradation by Infrared Free Electron Laser |

| 著者 | : | Takayasu Kawasaki, Takeshi Sakai, Heishun Zen, Yoske Sumitomo, Kyoko Nogami, Ken Hayakawa, Toyonari Yaji, Toshiaki Ohta, Koichi Tsukiyama, and Yasushi Hayakawa |

| DOI | : | 10.1021/acs.energyfuels.0c01069 |

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin