ニュース&イベント NEWS & EVENTS

火星地殻の磁性鉱物から古代磁場の強さを推定

地球電磁気・地球惑星圏学会

東京理科大学

海洋研究開発機構

概要

東京理科大学、四国総合研究所、海洋研究開発機構、横浜国立大学、東京大学、九州大学、テキサス大学の共同研究チームは、火星の地殻が地球の約10倍も強く磁化している理由を解明するため、地球の岩石を用いた模擬実験を行い、岩石に含まれる微小な磁石の量や性質を詳しく分析しました。その結果、火星ではこれらの鉱物が効率よく磁気を記録できる条件が整っており、約40億年前(ノアキアン期)の火星には地球の現在の磁場の半分程度の強さの磁場が存在していた可能性が示されました。さらに、この磁場の形は双極子型(棒磁石が作る磁場と同じ形)であったことも明らかになりました。火星の磁場研究は、内部でのダイナモ作用やその持続期間を知る唯一の手がかりであり、火星の熱や化学的変化、大気や水の歴史を理解する上でも重要です。本成果は、火星の内部構造や磁場進化の理解を進め、将来の火星探査や生命存在可能性の研究を支える基盤となるものです。

背景

近年、火星の起源や進化、さらには生命が存在した可能性を探るため、世界中で火星探査が活発に進められています。日本を含む各国も探査機やサンプルリターン計画を進めており、火星探査で得られた情報をもとに、火星の内部構造や磁場の歴史を明らかにすることは、火星の形成・進化を理解する上で非常に重要です。特に、火星の磁場研究は、内部でダイナモ作用と呼ばれる磁場生成の仕組みがどのように働いていたかや、その活動期間を知る唯一の手がかりです。また、火星の熱や化学的な変化、大気や水の変化を理解する上でも欠かせません。これまでの観測では、火星の地殻は地球の約10倍も強く磁化(磁石の性質を持つこと)していることが分かっています。その理由として、古代火星では強いダイナモ作用があった可能性や、地殻に磁性を持つ鉱物が多く含まれていた可能性が考えられますが、具体的な仕組みは未解明でした。このため、火星地殻に記録された強い磁気の起源を解明することは、国際的にも大きな関心を集めています。

今回の成果

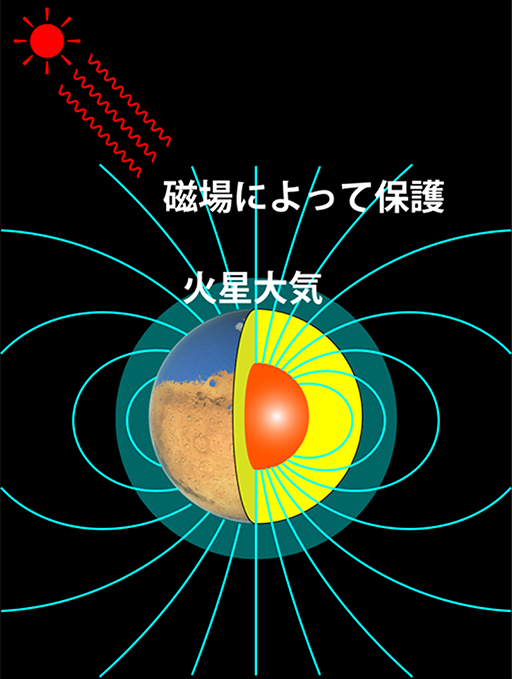

東京理科大学、四国総合研究所、海洋研究開発機構、横浜国立大学、東京大学、九州大学、テキサス大学の共同研究チームは、火星地殻岩石に含まれる微小な磁石に注目し、磁気測定・放射光測定・熱力学計算などの最新手法を組み合わせて、地球の岩石を用いた模擬実験を行い、微小な磁石の量や性質を詳しく調べました。その結果、火星の地殻にはこうした微小な磁石が多く存在し、効率よく磁気を記録できることが分かりました。これに基づき、約40億年前(ノアキアン期)の火星の磁場は10~20μTと推定され、地球の現在の磁場の半分程度の強さだったと考えられます。また、この磁場強度から火星内部の熱の流れも推定され、ダイナモ作用で作られる磁場の形が双極子型(棒磁石が作る磁場と同じ形)であったことが明らかになりました。さらに、ノアキアン期の火星はこの十分な強さの磁場によって太陽風や有害な宇宙線から大気表層が保護されていた可能性も示唆されます。これらの成果は、火星の磁場の歴史や内部構造を理解する手がかりとなり、将来の火星探査やサンプル回収計画の科学的基盤となる重要な知見です。

図1.過去の火星磁場と大気の保護

今後の展望

本研究により、約40億年前(ノアキアン期)の火星磁場の強さを具体的に推定することに成功しました。今後は、この磁場情報をもとに火星の大気や地表環境を詳しくモデル化し、火星表面の変化や生命が存在できた可能性のある環境について理解をさらに深めていく予定です。なお、本研究結果の詳細については、2025年11月25日に神戸大学で行われる「地球電磁気・地球惑星圏学会 2025年秋季年会」で発表される予定です。