ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ケガニから血糖値の調節ホルモンを発見!

~ケガニの成長促進・繁殖効率化に向けた新技術の開発へ~

広島大学

神奈川大学

東京理科大学

本研究成果のポイント

- ケガニの眼柄ホルモン(眼の付け根にある器官から分泌されるホルモン)を調べた結果、血糖値を調節する働きをもつホルモンの抽出に成功しました。

- ケガニの眼柄ホルモンの機能を世界で初めて明らかにしました。今後、ケガニの他の眼柄ホルモンの研究を進めることで、ケガニの成長促進や繁殖の効率化を促す技術の開発につながると期待されます。

概要

広島大学大学院統合生命科学研究科の豊田 賢治助教(兼任:神奈川大学総合理学研究所・客員研究員;東京理科大学先進工学部・客員研究員)、東京理科大学の竹内 謙教授、神奈川大学の大平 剛教授らによる共同研究グループは、ケガニ(Erimacrus isenbeckii)の血糖値調節因子(※1)を発見しました。

ケガニ(図1)は冷水性の大型カニ類であり、国内ではオホーツク海から太平洋沿岸と日本海沿岸に広く分布しています。ケガニは北海道を代表する水産重要種ですが、その漁獲量は大きく減少しています。そのため、北海道では甲長が8.0 cm以上のオスしか漁獲できないルールを設けて、資源量の回復に向けた取り組みを進めています。北海道の中でも、噴火湾を擁する長万部町はケガニの特産地として名を馳せていますが、例に漏れず、ケガニの漁獲量は近年減少しています。そこで我々は、東京理科大学長万部キャンパスの竹内 謙教授を中心としたケガニ研究チームを結成し、ケガニの成長や繁殖の仕組みを解き明かすプロジェクトを始めました。

本研究では、カニやエビ類で共通して成長や繁殖に関わるホルモンに着目して、ケガニを用いて実験を行いました。私たちが注目したのは、カニ類の複眼(※2)の根本(眼柄)内部にあるサイナス腺(※3)と呼ばれる組織から分泌されるホルモン(眼柄ホルモン)です。ケガニの眼柄ホルモンについては先行研究が全くなかったため、最初のステップとして、サイナス腺中で最も多く存在する眼柄ホルモンに着目し、その単離と精製を試みました。その結果、カニやエビの血糖値を調整している甲殻類血糖上昇ホルモン(crustacean hyperglycemic hormone:EiCHHa)を抽出することに成功しました。さらに、ワタリガニの仲間であるタイワンガザミを用いて、「EiCHHa」という眼柄ホルモンが血糖上昇作用を有することを明らかにしました。

本成果は、ケガニの眼柄ホルモンが従来の研究手法を用いて解析可能であることに加え、大型冷水性のため実験室で生体を扱うのが難しいケガニに代わり、入手・飼育が容易な温帯性種であるタイワンガザミで、ケガニ眼柄ホルモンの機能を明らかにできることを示しました。今後、ケガニにおいて「EiCHHa」以外の眼柄ホルモンの研究が進むことで本種の繁殖のしくみがさらに解明され、効率的な成長や繁殖技術の確立に貢献できると考えられます。

本研究成果は,2025年7月6日に国際学術誌『General and Comparative Endocrinology』のオンライン版に掲載されました。

背景

皆さんがカニの姿をイメージする時に真っ先に思い浮かぶのは、ハサミ脚だと思いますが、多くの方が飛び出した眼も想像するのではないでしょうか。今回の研究ではまさにこの「飛び出した眼」(正式には複眼を支える眼柄と呼ばれる器官です)こそが鍵になります。ケガニの属する十脚目甲殻類(カニ・エビ・ヤドカリの仲間)は、基本的に飛び出た複眼を持っています。そして、その根元にサイナス腺というホルモンを作り、分泌する役割を担う組織を持っています。この眼柄ホルモンは繁殖や成長、体色調節など甲殻類の成長や繁殖に重要な役割を持っており、サクラエビ(広島大学プレスリリース[2025年5月22日])やクルマエビをはじめとした国内外の水産重要種で古くから研究が進められてきました。

しかし、ケガニでは眼柄ホルモンの研究は全く行われておらず、眼柄ホルモンによって制御されている成長や繁殖のしくみは明らかになっていませんでした。そこで、本研究では、水揚げされたばかりの新鮮なケガニの眼柄からサイナス腺を摘出し、液体クロマトグラフィー(※4)とRNA-sequencing技術(※5)によってケガニの眼柄ホルモンの解析を行いました。また、単離して精製した眼柄ホルモンの機能を明らかにするためには、生きた状態のケガニを用いた生体実験が必須です。これは、ホルモンの働きが体内の臓器や代謝系と密接に関わっており、その機能を正確に評価するには、全身の反応を確認できる生体での検証が不可欠だからです。しかし、ケガニの飼育には冷やした海水を潤沢に使える飼育設備が必要で、飼育そのものが困難です。そこで、生きたケガニを用いる実験の代替法としてワタリガニの一種で、入手と飼育が容易なタイワンガザミを用いた生理実験を実施しました。以上のことから、ケガニの眼柄ホルモンの網羅的解析(※6)に加えて、タイワンガザミを用いた代替実験法の確立を通して、ケガニの眼柄ホルモン研究の基盤構築を目指しました。

研究成果の内容

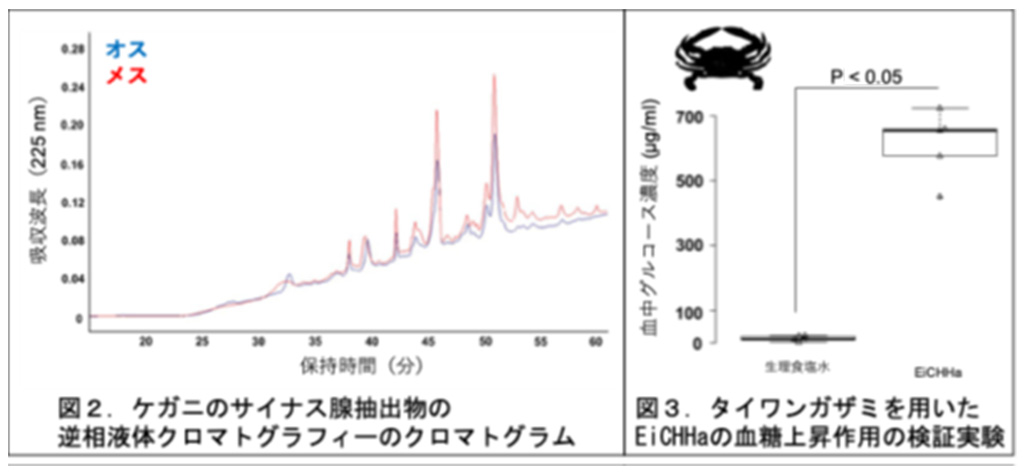

本研究ではケガニの雌雄ごとの繁殖に関わるホルモンを探索することも目的に含めていたため、雌雄それぞれのサイナス腺から眼柄ホルモンの探索を進めました。サイナス腺抽出物の、逆相液体クロマトグラフィーの結果、雌雄それぞれの眼柄ホルモンの組成は非常によく似ていること、さらに雌雄で共通して2つの大きなピークが検出されました(図2)。この大きなピークのうち1つを取り出して、質量やアミノ酸の配列を調べたところ、ホルモンの性質が分かりました。さらに、RNA-sequencing分析から、このホルモンの塩基配列も明らかになりました。これらの結果から、このホルモンはカニやエビの仲間に共通して血中のグルコース濃度の恒常性を保つ作用を持つ「甲殻類血糖上昇ホルモン(crustacean hyperglycemic hormone:CHH)」であることが分かり、「ケガニCHHa(EiCHHa)」と名づけました。CHHは他の甲殻類では血糖上昇作用が報告されていますので、EiCHHaにも血糖上昇作用があるのかを調べました。ただし、生きたケガニを実験で使うのは難しいため、代わりにケガニに近縁な種で飼育がしやすいタイワンガザミを用いました。両眼の眼柄を切除したタイワンガザミを、2日間何も食べさせずに飼育すると、血糖値が大きく下がります。この状態のタイワンガザミに、EiCHHaを注射したところ、2時間後には血糖値が大きく上がりました。一方、生理食塩水だけを注射したグループでは変化が見られませんでした(図3)。このことからEiCHHaも他のCHHと同様に血糖上昇作用を有すること、さらにケガニの眼柄ホルモンについては、タイワンガザミを用いて解析可能であることが明らかになりました。

今後の展開

ケガニの成長や繁殖の仕組みはまだまだ謎に包まれています。今回の研究を通して私たちはケガニのホルモン研究の基本的な情報整理と、ケガニに頼らないタイワンガザミを用いた代替生理実験法の確立に成功しました。今後は、これらの情報・実験技術を駆使して、ケガニの成長促進や繁殖の効率化を目指した新しい技術開発に繋げていきたいと考えています。

参考資料

雑誌名

General and Comparative Endocrinology

タイトル

Characterization of a crustacean hyperglycemic hormone of the horsehair crab Erimacrus isenbeckii.

著者名

Kenji Toyota, Asami Kajimoto, Yushi Ando, Ken Takeuchi, Tsuyoshi Ohira.

用語解説

※1 血糖値調節因子

血糖値を適切に調整するために働くホルモなどの小分子。

※2 複眼

エビや昆虫などに見られる多数の小さなレンズが集まった眼で、広い視野を持つのが特徴。

※3 サイナス腺

エビやカニの眼の付け根にある、成長や繁殖などに関わるホルモンを分泌する器官。

※4 液体クロマトグラフィー

混合物中の成分を分離・分析するための手法の一つで、液体を加圧して成分を運ぶことで、高い分離能と分析速度を実現している。

※5 RNA-sequencing技術

細胞内で発現するRNAを高精度で解析し、遺伝子の活動状態を明らかにする手法。

※6 網羅的解析

対象となる情報やデータについて、可能な範囲で網羅的に全てを解析すること。