ニュース&イベント NEWS & EVENTS

植物の防御応答を制御する新規分子を重要害虫ナミハダニから発見、機能を解明

〜農薬を用いない新たな害虫防除技術につながる成果〜

研究の要旨とポイント

- 植物の防御応答を引き起こす防御応答誘導因子はエリシターと呼ばれ、農薬を用いない防除技術としての応用が期待されています。

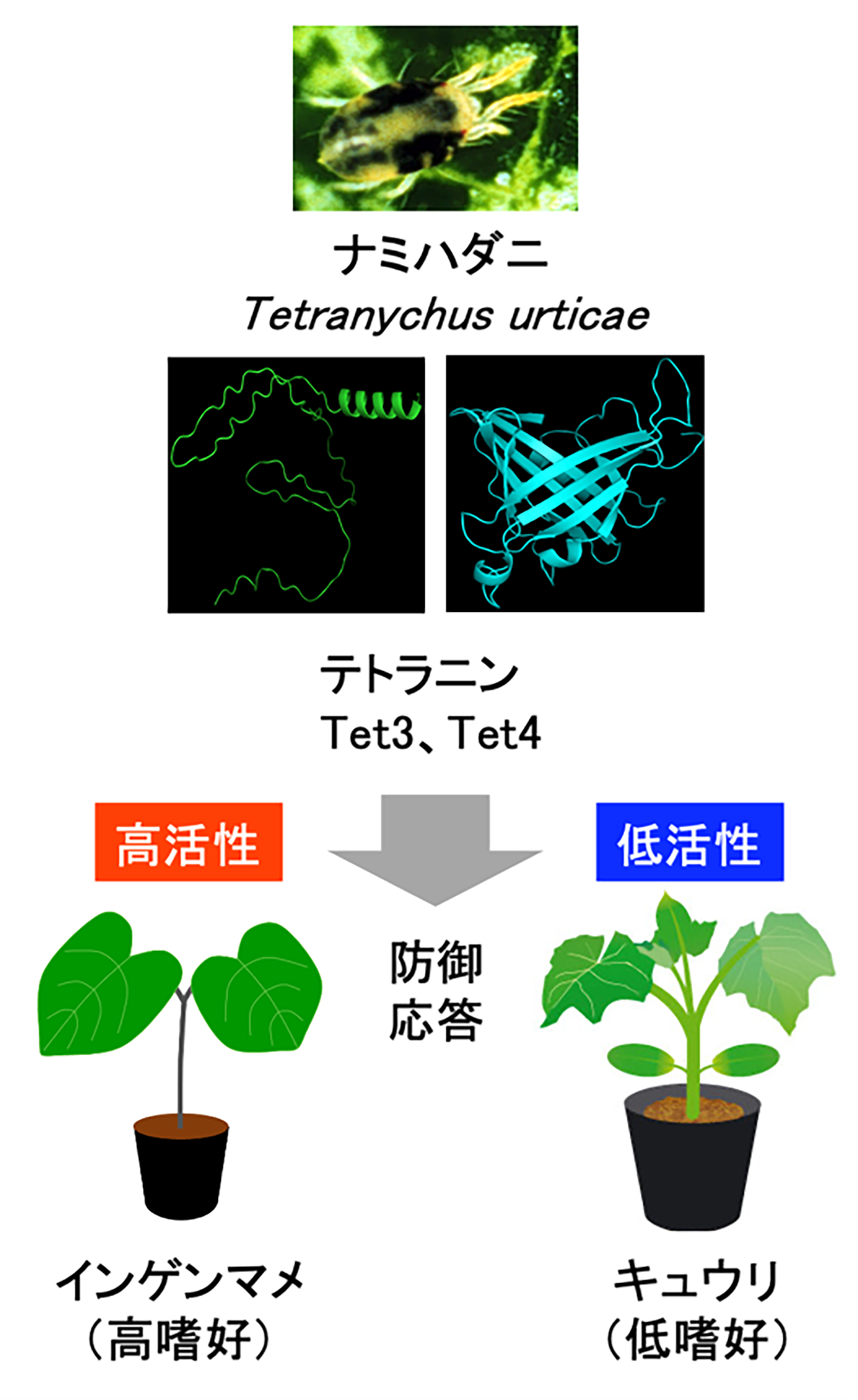

- 今回、重要害虫であるナミハダニのだ液中に含まれる新たなタンパク質エリシター(テトラニン:Tet3, Tet4)を同定し、その機能を調べました。

- Tet3およびTet4遺伝子の発現レベルは、ハダニがあまり好まないキュウリよりもハダニが好むインゲンマメでより高く、発現レベルは植物の防御応答レベルとも相関していました。

- これらのテトラニンは、寄主植物の防御応答能力を制御する重要な因子であり、今後、バイオスティミュラントとしての応用が期待されます。

研究の概要

東京理科大学 先進工学研究科 生命システム工学専攻の遠藤 有希子氏、先進工学部 生命システム工学科の有村 源一郎教授らの研究グループは、農作物に重大な被害をもたらすナミハダニ(Tetranychus urticae)のだ液中に含まれるテトラニンというタンパク質がインゲンマメなどにおいて防御応答を誘導することを踏まえ、新たなテトラニン(Tet3、Tet4)の機能を調べました。その結果、ハダニが好むインゲンマメと好まないキュウリではTet3およびTet4の発現量が異なり、植物の防御応答を誘発する分子活性も異なることを明らかにしました。これは、テトラニンが生物間相互作用を制御する重要な因子であることを示す結果であり、農薬に代わって、植物の潜在的な害虫抵抗性を高める新たな技術に応用できる可能性があります。

植物の防御応答を高めることができる、植物や害虫がもつ分子のことをエリシターと呼び、農業利用が期待されています。テトラニンは、そうしたエリシターの一種で、ナミハダニのだ液腺に含まれるTet1とTet2が同定されており、インゲンマメなどにおいて防御応答を誘導することが知られています。本研究では、新たに同定されたTet3、Tet4の機能解明を行いました。

研究グループは、Tet3およびTet4がインゲンマメの防御反応に与える影響を調べるため、Tet3およびTet4遺伝子の発現量を抑制(ノックダウン)したハダニ個体を作製し、このハダニの食害を受けたインゲンマメにおける防御遺伝子pathogenesis-related 1(PR1)の発現量を調べました。その結果、Tet3・Tet4ノックダウンハダニの食害を受けたインゲンマメの葉ではPR1の発現誘導が抑制されたことから、Tet3およびTet4がエリシターとして働くことが確認できました。

さらに、興味深いことに、ハダニが好むインゲンマメと、あまり好まないキュウリでハダニにおけるTet1~4の発現レベルを比較した結果、Tet1とTet2はいずれの種でも発現量に有意差はなかったのに対し、Tet3とTet4はインゲンマメでより多く発現していることがわかりました。また、このTet3およびTet4の発現レベルの違いは、植物の防御応答を誘発する分子の活性の違いと相関しており、嗜好性の高いインゲンマメを寄主とするハダニに食害された植物の方が高い防御応答反応を示すこともわかりました。これらの結果は、Tet3およびTet4が寄主植物の防御反応を変化させることを示しており、生物間相互作用を制御する重要な因子であることが明らかになりました。

このような生物間の相互作用を解明することで、農薬を用いない有機農業技術の開発に応用できると期待されます。

本研究成果は、2025年3月4日に国際学術雑誌『The Plant Journal』にオンライン先行掲載されました。

ナミハダニだ液に含まれるTet3およびTet4は植物の防御応答を誘導するエリシターとして働く。Tet3およびTet4の発現レベルは寄主植物によって異なり、嗜好性の高いインゲンマメでより高く、発現レベルは植物の防御応答レベルとも相関していた。

研究の背景

農薬を使わない次世代の有機農業は、人間にとって安全なだけでなく、生態系への影響を最低限に抑えるという側面もあり、SDGs達成に向けて重要な課題の一つです。

近年、植物の防御応答を誘導する因子であるエリシターを農業に応用しようというアプローチが注目を集めつつあります(※1)。エリシターには害虫の分泌物にあるものと、植物自身が分泌するものがあります。植物はエリシターを感知すると、自身に迫っている危機をその全身の細胞に伝え、さらに近隣の植物にも匂いなどの成分(揮発性有機化合物)を放出して伝え、天敵を呼び寄せるなどの反応を見せます。

エリシターの研究はまだ十分に蓄積しておらず、不明なことも多くあります。本研究では、野菜、花弁、果樹など、非常に多くの農作物を加害する農業害虫の代表的な一種であるナミハダニのエリシターに着目しました。ナミハダニはさまざまな植物種を食害することから、寄主植物への適応能力が非常に高く、複数のエリシターを有していることから、複雑な生物間相互作用を紐解く上で適した材料だと判断しました。対象としたエリシターは、ナミハダニのだ液中に含まれるテトラニンというタンパク質です。テトラニン既に2種(Tet1, Tet2)が同定されていましたが、今回、新たな2種(Tet3,Tet4)を見出し、これらを対象に寄主植物の防御応答に与える影響について調べました。

(過去のプレスリリース)

研究結果の詳細

まず、ナミハダニのテトラニンを詳しく分析しました。その結果、同じテトラニンでもTet1、Tet2、Tet3、Tet4では分子構造が異なることがわかったため、エリシターとしての反応も異なると考えられました。特に新しく発見されたTet3、Tet4というテトラニン分子が、植物の防御反応にどのように関係しているかを調べました。

RNAi法(RNA干渉)を用いてナミハダニ中のTet3、Tet4のノックダウン(*1)を行い、個別の分子の作用を調べました。それぞれをインゲンマメの葉でナミハダニを飼育し観察したところ、Tet3、Tet4ノックダウンによりともに防御反応が低下し、Tet3およびTet4いずれもエリシターとしての機能を持つことが確認されました。

次に、嗜好性の高いインゲンマメと嗜好性の低いキュウリに対してTet3およびTet4処理を行い、防御応答を調査しました。その結果、Tet3はインゲンマメで防御反応のひとつであるCa2+(カルシウムイオン)の細胞内流入の劇的な増加がみられましたが、ROS(活性酸素類:Reactive Oxygen Species)はほかのテトラニンと比較しても産生は高まりませんでした。Tet4では逆に、Ca2+の増加は低く、ROSは高い産生を示しました。

さらに、Tet3およびTet4の発現レベルは高嗜好性寄主であるインゲンマメを寄主としたハダニ(インゲンマメハダニ)と比べて、低嗜好性寄主であるキュウリを寄主としたハダニ(キュウリハダニ)体内では低いという結果も得られました。この結果は、キュウリハダニに加害されたインゲンマメとキュウリ葉におけるPR1発現誘導、Ca2+流入、ROS産生が、インゲンマメハダニに加害されたインゲンマメとキュウリにおけるそれらの防御応答と比べて低い結果と合致するものです。

これらの結果から、Tet3およびTet4は植物とハダニの相互作用バランスを保つ重要な因子であることが⾒出されました。

今後の展望

ナミハダニは世界中で農作物を食害する重要害虫であり、薬剤対抗性も高いことが問題となっています。そのため、強い殺能力を持つ農薬の開発を繰り返しおこなうのではなく、農薬を使用しない栽培技術の開発が求められています。

害虫と植物との関連を解明することは、まったく新しい次世代の有機農業の可能性をひらきます。植物自身の分子で害虫を防御できれば、害虫そのものを殺し、周囲の生態系や環境にも甚大な影響を与える化学農薬を大幅に減らすことができます。

このような栽培技術の開発において注目されるのが今回の研究テーマであるエリシターの活用です。害虫から分泌される分子を植物自らが感知し、害虫抵抗性を高める役割や特定をさらに進め、機能や特性を解明することで次世代のハダニをはじめとする害虫対策につながることが期待されます。

研究を主導した有村教授は「エリシターは植物とそれを食べる動物の複雑な生物間相互作用を紐解く上で重要な因子で、その分⼦機構を解明することは、生態系や生物多様性、ひいては生命の共進化の理解につながります。エリシターは農業分野での利用も期待できます。植物の潜在的な害虫抵抗性を高めることができるバイオスティミュラント(*2)としての活用を目指し、今後も研究を進めていきたいです」と語っています。

※本研究は、JSPS科研費(24K01723, 23K05248, 24K18197, 24H02134)、東京理科大学の研究費支援の助成を受けて実施したものです。

用語

- *1

-

RNAi法によるノックダウン

DNAの操作により、特定の遺伝子の特性を抑制する手法。遺伝子の役割の特定に広く使われている。 - *2

-

バイオスティミュラント

植物を刺激し、植物のもつ力を活性化させる微生物や土壌などの農業資材。

論文情報

雑誌名

The Plant Journal

論文タイトル

Spider mite tetranins elicit different defense responses in different host habitats

著者

Yukiko Endo, Miku Tanaka, Takuya Uemura, Kaori Tanimura, Yoshitake Desaki, Rika Ozawa, Sara Bonzano, Massimo E. Maffei, Tomonori Shinya, Ivan Galis, Gen-ichiro Arimura