ニュース&イベント NEWS & EVENTS

DACCUSの炭酸カルシウムコンクリート 実用化に目途!

――NEDOムーンショットプロジェクト――

東京大学、北海道大学、東京理科大学、工学院大学、宇都宮大学

太平洋セメント、清水建設、増尾リサイクル

発表のポイント

- 廃コンクリートによる急速なDACCUS(Direct Air CO2 Capture, Utilization and Storage)が実現でき、炭酸カルシウムコンクリートがカーボンネガティブな状態になることを確認した。

- 炭酸カルシウムコンクリートが十分な強度を有し、炭酸カルシウムコンクリートで造られた構造物が十分な耐震性を有することを確認した。

- 炭酸カルシウムコンクリートの普及により、セメント生産時の石灰石の分解によって大気中に放出・蓄積された累計550億トン超のCO2がコンクリート中のCaによって回収され、永久的にコンクリートとして利用され続けることが期待される。

概要

東京大学大学院 工学系研究科の野口 貴文教授と丸山 一平教授、北海道大学大学院 工学研究院の北垣 亮馬教授、東京理科大学 創域理工学部の兼松 学教授らによる研究グループは、大気中のCO2と廃コンクリートのみを原料として生成される炭酸カルシウムが結合材となって硬化体が形成される炭酸カルシウムコンクリート(CCC:Calcium Carbonate Concrete)を用いて、建築物や土木構造物を実際に建設できる目途が立ったことを明らかにしました。

本研究では、ミスト法(注1)を用いた炭酸化促進技術を用いることで、廃コンクリートによるDAC(注2)が従来の50倍速となり、炭酸カルシウムコンクリートがカーボンネガティブな状態になることを世界で初めて明らかにしました。また、コールドシンタリング法(注3)を用いることで、直径10cmの炭酸カルシウムコンクリート円柱体において圧縮強度38MPa(従来のコンクリートと同等の強度)を実現することに成功しました。さらに、炭酸カルシウムコンクリートによっても十分な耐震性を有する構造形式を実現できることを明らかにしました。これらの研究成果は今後、カーボンニュートラル化の実現に大いに役立つことが期待されます。

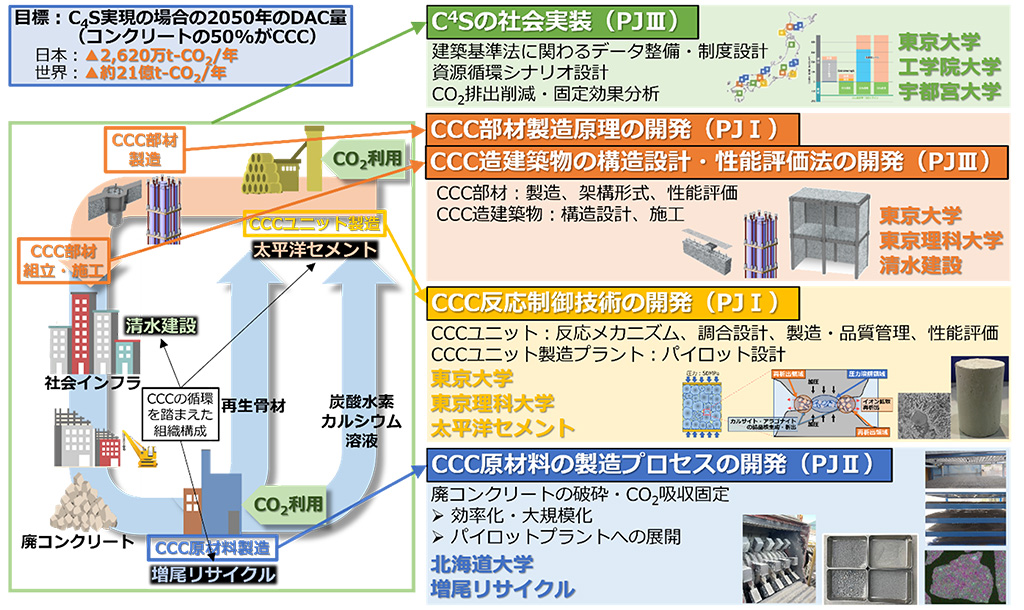

図1:C4S研究開発プロジェクトの全体概要

発表内容

この度、本研究チームは、NEDOムーンショット型研究開発プロジェクト「C4S研究開発プロジェクト」(プロジェクトマネージャー:野口貴文 東京大学大学院工学系研究科・教授)の4年間にわたる研究成果として、廃コンクリートによるCO2回収の高速化、CCC硬化体の大型化・高強度化、CCCを用いた構造部材の耐震性・カーボンニュートラル性の確認を行い、CCCの実用化に目途が立ちました。今後、国土交通大臣認定を取得して実建築物の建設へと展開し、将来、従来のコンクリートに置き換わることで、大気中の550億トンのCO2が回収され、地球温暖化抑制に大きく貢献することが期待されます。以下に研究開発の概要を示します。

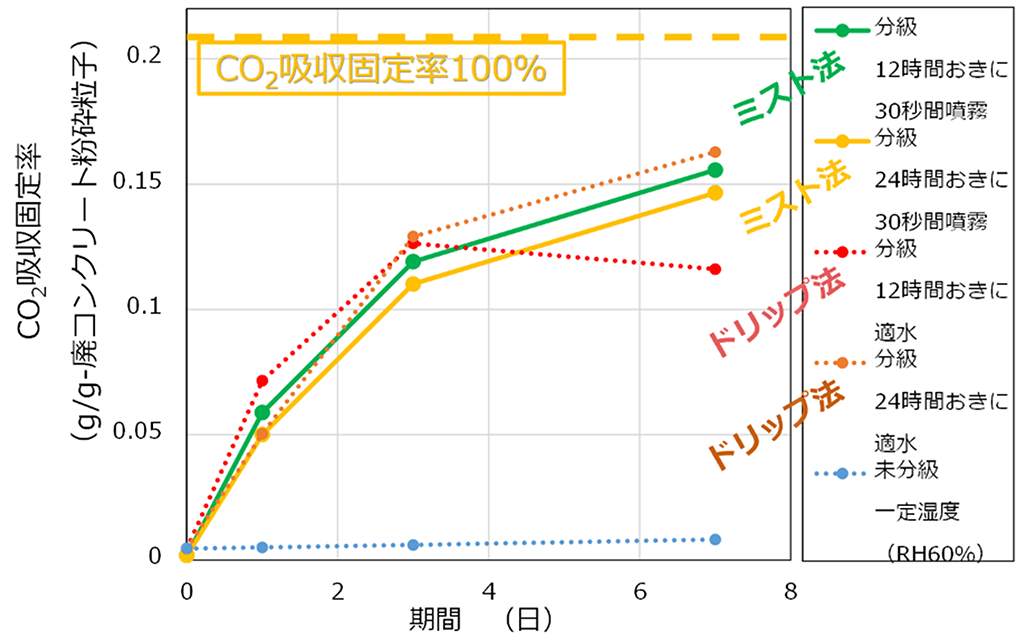

構造物の解体によって発生する廃コンクリートを粉砕して4種類の粒度(粒子サイズ)に分級し、粒度ごとに大気に触れさせてDACを行いました。その際、廃コンクリート粒子中のCaと大気中のCO2との反応(炭酸化反応、CaO+CO2→CaCO3)を促進させるために、ミスト状にした水分を廃コンクリート粒子に一定間隔で供給し、湿潤状態と乾燥状態とを繰り返しました。これにより、分級せず大気に放置したままの廃コンクリート粒子の場合の50倍速で大気中のCO2を回収できることを確認しました(図2)。

図2:廃コンクリートによるDAC

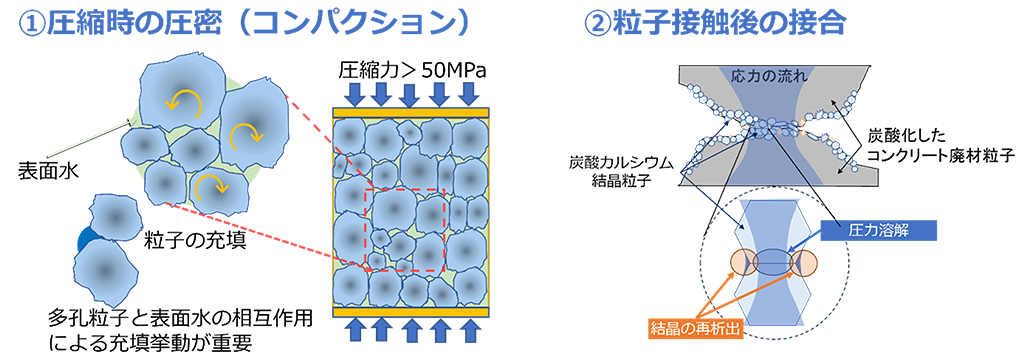

炭酸化した4種類の粒度の廃コンクリート粒子を最密な状態となるように混合した後、廃コンクリート粒子から製造した炭酸水素カルシウム溶液を加えて練り混ぜ、型枠に密に詰めて50MPaの圧力を加えました(コールドシンタリング法、図3)。このとき、粒子同士が接触した高圧部分のカルシウムが溶液中に溶け出し、周辺の隙間に炭酸カルシウムとして再析出することで、粒子同士が結合していきます。その後、105℃で乾燥することでCCC硬化体が得られますが、乾燥後に炭酸水素カルシウム溶液への浸漬と乾燥とを繰り返すことで、更なる強度増加を図ることができました。現在、強度38MPaを有する直径100mmの円柱体(柱部材のユニット)、および強度20MPaを有する210×100×60mmのブロック(壁部材のユニット)が製造できています。

図3:コールドシンタリング法

建築基準法の定める最低強度12MPaを満たすCCC硬化体を、直径100mm・高さ200mmの薄肉鋼管で被覆した状態で製造した後、それらを1層あたり5本ずつ並べ、鋼板を介して5層連結し、プレストレストを導入してCCC柱部材とし、その耐震性能を評価するために逆対称曲げせん断載荷試験を行ったところ、CCC製の柱部材は十分な耐震性能を有していることを確認しました(図4)。

図4:CCC柱部材の耐震性評価試験

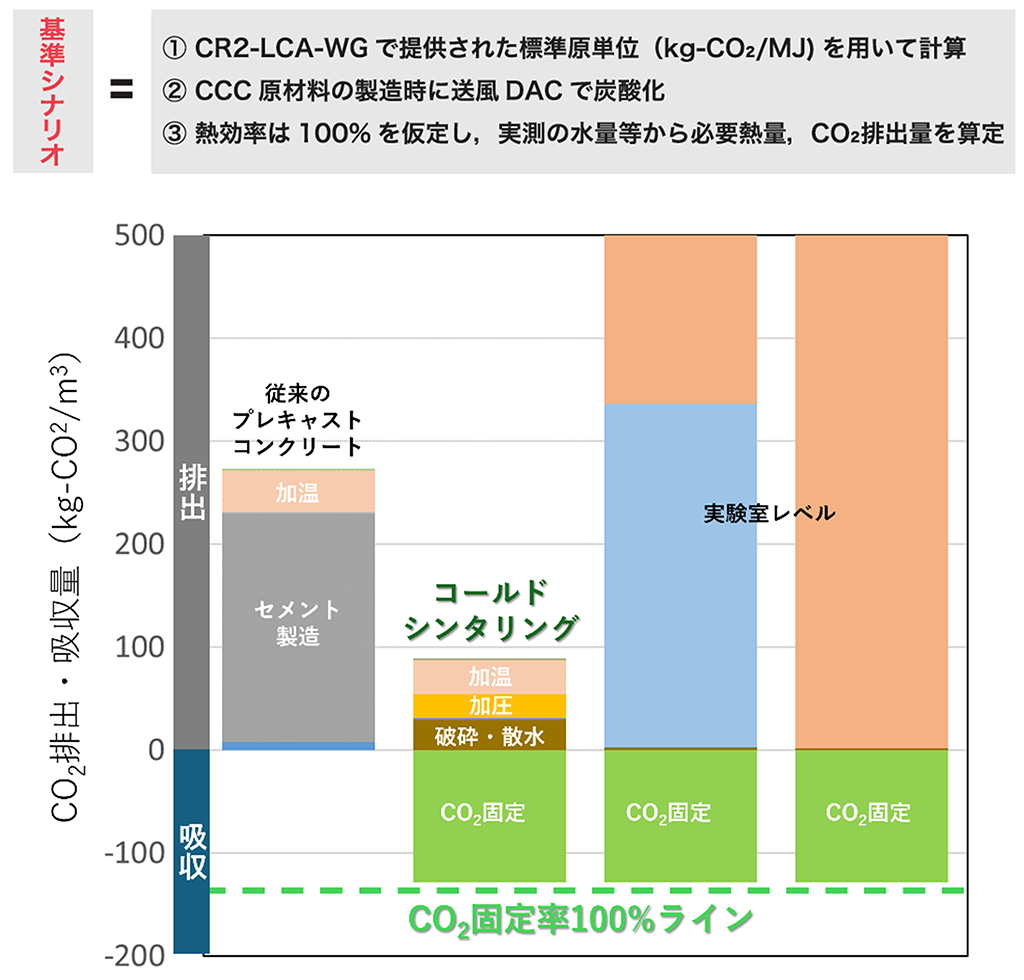

廃コンクリートの破砕・分級・DACに要するエネルギー、およびコールドシンタリングによるCCC製造に要するエネルギーの実測から求めたCO2排出量と、廃コンクリートのDACによるCO2回収量との合計値がマイナスとなり、CCCはカーボンネガティブなコンクリートであることを確認しました(図5)。

図5:CCCのカーボンネガティブ性

※1:東京大学 2021年4月15日プレスリリース

「世界初!CO2を原料とする全リサイクル可能なカーボンニュートラルコンクリートの基礎的製造技術を開発-NEDOムーンショット型研究開発事業『C4S研究開発プロジェクト』-」

※2:東京大学 2024年7月24日プレスリリース

「廃コンクリートとCO2からできるカルシウムカーボネートコンクリートブロックの製造技術を開発」

研究助成

本研究は、NEDO「ムーンショット型研究開発事業/地球環境再生に向けた持続可能な資源循環を実現/C4S研究開発プロジェクト(課題番号:JPNP18016)」の支援により実施されました。

用語解説

(注1)ミスト法:

ミスト状にした水分を廃コンクリート粒子に一定間隔で供給した後に乾燥させるといった乾湿繰返し操作により、廃コンクリート粒子中へのCO2の侵入、粒子内に存在する水分へのCaおよびCO2の溶解、および水中でのCaとCO2との反応(CO2の回収)を促進させる方法。

(注2)DAC:

Direct Air Capture(直接空気回収技術)の略で、大気から直接、CO2を分離・回収する技術。

(注3)コールドシンタリング法:

低温で微粉末材料を加圧することにより高密度化し、一体化して成形する手法。