ニュース&イベント NEWS & EVENTS

秩序相/非秩序相に相分離した細胞膜において拡散するタンパク質のメゾスケール計算手法の開発

―不均一場における分子拡散と局在化メカニズムの解明―

慶應義塾大学

東京理科大学

慶應義塾大学理工学部の山本詠士専任講師、村松眞由准教授、東京理科大学創域理工学部の秋元琢磨准教授、オックスフォード大学のマーク・S・P・サンソム名誉教授、ポツダム大学のラルフ・メツラー教授らの研究グループは、秩序相(Lo相)と非秩序相(Ld相)が混在する細胞膜のメゾスケール(5-100nmを中心とする大きさ)シミュレーションの手法を開発し、細胞膜の不均一性がタンパク質の拡散や局在化に与える影響を明らかにしました。

2種類以上の分子を含むシステムでは、分子同士が混ざり合わず、相(ドメイン)に分離した不均一な状態が現れます。相分離は生物、物理、工学などさまざまな場面で目にする現象であり、不均一な場において分子はどのように拡散するのか? 不均一な場で分子の局在化はどのように制御されているのか? 原理を理解することはシステム制御・設計において重要です。今回本研究グループは、新規メゾスケール計算手法を開発し、Lo相とLd相に相分離する細胞膜中でのタンパク質の拡散挙動を数10ミリ秒スケールシミュレーションしました。この時間および空間スケールは、計算と実験の観測可能な時空間領域にギャップが存在したメゾスケールであり、開発した計算手法により、初めてメゾスケールの分子の拡散シミュレーションに成功しました。その結果、Lo相へのタンパク質の局在化が、Lo相とLd相間(ドメイン間)の分子拡散性の違い、分子のドメイン嗜好性、分子濃度によって決まることを示しました。また、拡散するタンパク質がドメインの大きさや形に与える影響を明らかにしました。

本研究成果は、2023年8月3日に米国科学誌「PNAS Nexus」に掲載されました。

1.本研究のポイント

- Lo相とLd相に相分離した不均一な細胞膜において、数10ミリ秒スケールのタンパク質の拡散挙動をシミュレーションすることができるメゾスケール計算手法を提案しました。

- 相分離した場において、場から影響を受ける分子がどのように拡散し、集合体を形成するのか、また拡散する分子が相分離した場をどのように変化させるのか明らかにしました。

2.研究背景

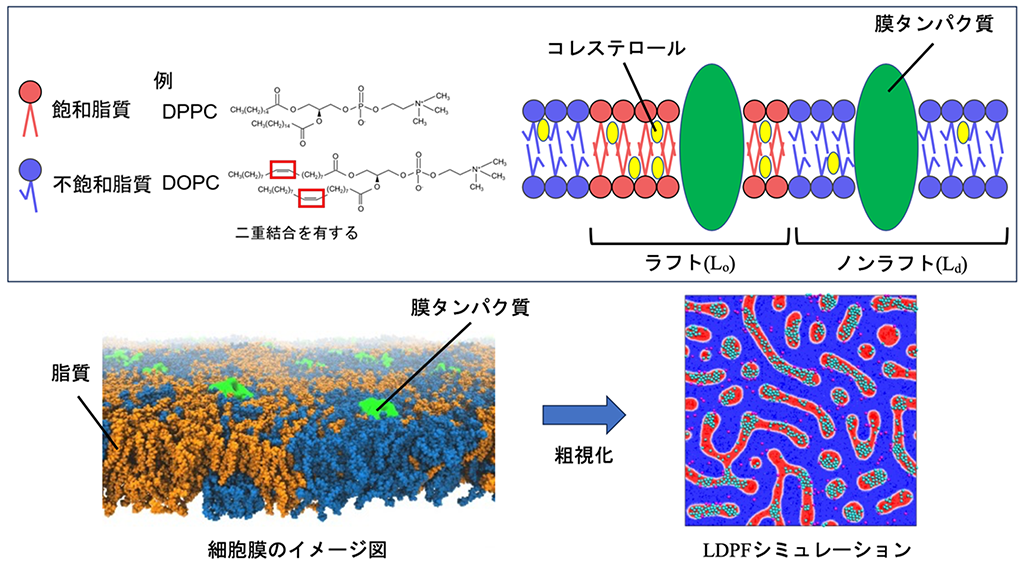

2種類以上の分子を含む混合系では、温度や圧力といった条件が変わると、分子が均一に混ざる状態や、混ざり合わず相が分離し、空間的に不均一な状態が現れます。細胞膜はさまざまな種類の脂質やタンパク質が形成する擬2次元な場であり、生体分子が不均一に分布しています。膜の不均一性は生体分子の拡散や局在化を制御し、細胞膜における生体反応や機能に関連しています。特に、脂質は大きく分けると飽和脂質と不飽和脂質の2種類があり、それぞれが物性の異なるLo相(流動性が低い)とLd相(流動性が高い)の形成に寄与します(図1)。

細胞膜において数10ナノメートルサイズのドメイン(分子が集まった微小領域)が形成されるスケールは「メゾ」といわれる時空間領域であり、計算と実験が観測できる時空間の間にギャップが存在しており、現象解明が難しいです。細胞膜の分子挙動の研究では、原子1つ1つの動きをシミュレーションできる分子動力学法(※1)がよく用いられています。分子動力学計算では、10ナノメートル程度の大きさの細胞膜を数マイクロ秒(10-6秒)程度計算することが可能ですが、相分離が観測される数100ナノメートルサイズの細胞膜を扱い、さらに一分子測定実験で観測されている数10ミリ秒(10-2秒)スケールの現象をシミュレーションするためには新たな計算手法の開発が必要でした。

3.研究内容・成果

本研究では、ランジュバン動力学法(Langevin Dynamics)(※2)とフェーズフィールド法(Phase Field)(※3)を組み合わせたLDPFという手法を開発しました(図1)。脂質を要素として扱うことでLo相とLd相に相分離した数100ナノメートルサイズの細胞膜(2次元場)を再現し、その場を動くタンパク質1分子は1つの粒子として扱い、拡散挙動を数10ミリ秒(10-2秒)スケールシミュレーションしました。着目する分子は粒子として扱い、それ以外は要素として粗視化することで、計算量を大幅に削減し、大規模かつ長時間スケールのシミュレーションを実現しました(今回の結果はCPU1コアを使い、数日で計算可能です)。その結果、Lo相とLd相などのドメインへのタンパク質の局在は、ドメイン間の分子拡散性の違い、分子のドメイン嗜好性、分子濃度によって決定されることを定量的に示しました。さらに、タンパク質−脂質相互作用がドメインの大きさや形に与える影響も明らかにしました。

4.今後の展開

細胞内における生体分子の拡散現象は、生体反応やシグナル伝達などの制御に関わり、細胞機能の維持において重要です。今回、タンパク質は1粒子として扱いましたが、今後は実際の細胞膜内のように、さまざまな種類のタンパク質、複雑な相互作用を表現できる計算モデルへの拡張が必要です。理論計算と実験の両方向からメゾスケールの現象解明に取り組むことで、より深い現象の理解が進むことが期待されます。

原論文情報

Ken Sakamoto, Takuma Akimoto, Mayu Muramatsu, Mark S. P. Sansom, Ralf Metzler, and Eiji Yamamoto, “Heterogeneous biological membranes regulate protein partitioning via fluctuating diffusivity”, PNAS Nexus (2023).

用語説明

※1 分子動力学法:粒子の動きをコンピュータ上で模擬する手法。古典力学におけるニュートンの運動方程式を数値的に解くことで、時々刻々の粒子の動きを知ることができる。

※2 ランジュバン動力学法:粒子のブラウン運動を記述する確率的な運動方程式。

※3 フェーズフィールド法:反応拡散方程式を有限差分法によって解くことで、格子点上の場の秩序変数の時間変化を計算することができる。

お問い合わせ先

<研究内容についてのお問い合わせ先>

慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科

専任講師 山本 詠士(やまもと えいじ)

TEL:045-563-1151

FAX:045-566-1720

E-mail:eiji.yamamoto【@】sd.keio.ac.jp

東京理科大学 創域理工学部 先端物理学科

准教授 秋元 琢磨(あきもと たくま)

TEL:04-7122-9105

E-mail:takuma【@】rs.tus.ac.jp

<本リリースの配信元>

慶應義塾広報室(望月)

TEL:03-5427-1541

FAX:03-5441-7640

E-mail:m-pr【@】adst.keio.ac.jp

https://www.keio.ac.jp/

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL:03-5228-8107

FAX:03-3260-5823

E-mail:koho【@】admin.tus.ac.jp

【@】は@にご変更ください。