ニュース&イベント NEWS & EVENTS

「有性生殖の喪失」にはメリットがある?

~イネのいもち病菌P. oryzaeの不稔化原因遺伝子を特定~

研究の要旨とポイント

- イネいもち病菌P. oryzaeは、本来、有性生殖と無性生殖の両方を行いますが、野外で分離されるほぼすべての菌は、有性生殖能を失い「不稔化」した株です。

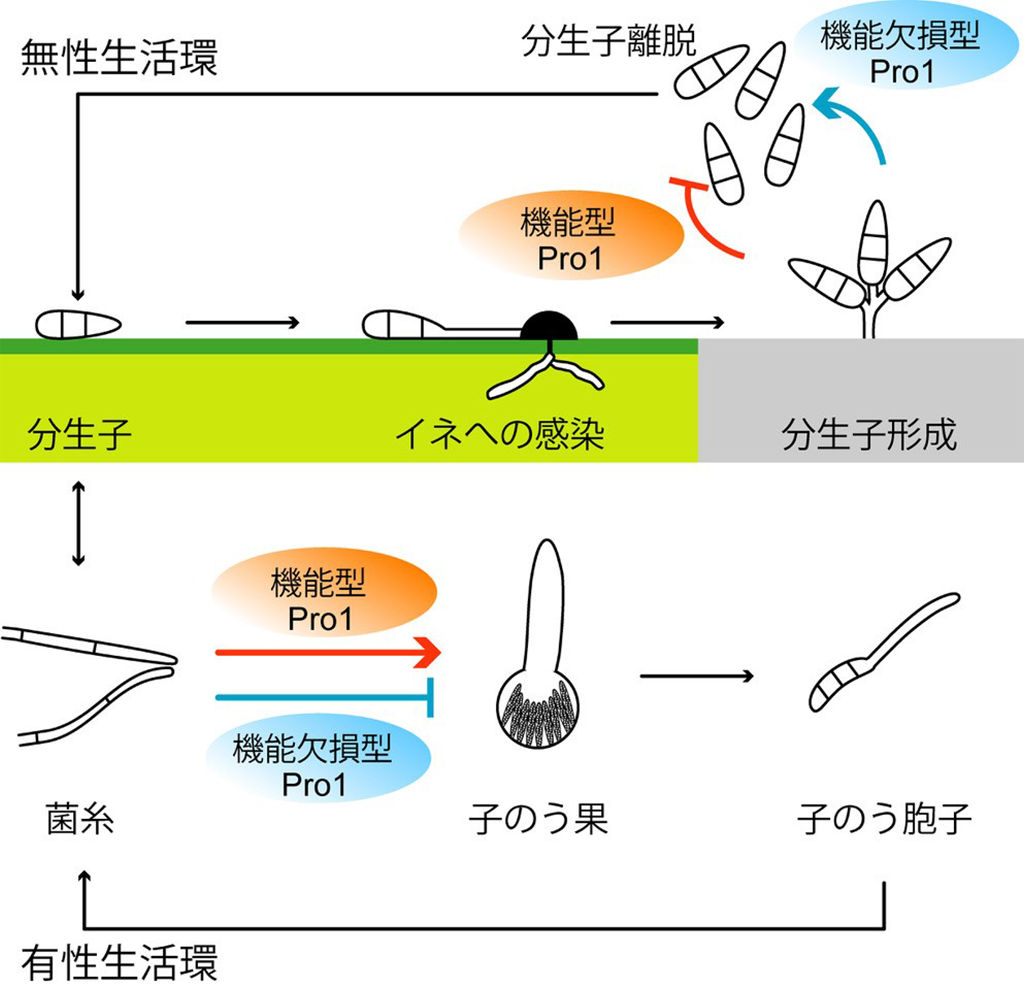

- この不稔化を引き起こす原因遺伝子を特定しました。また、この原因遺伝子の機能変異により不稔化した株では、無性胞子である分生子の放出が増加していました。

- 「有性生殖の喪失」が、植物病原菌の生活環において有利となる可能性を示す最初の証拠となります。

研究の概要

東京理科大学創域理工学部生命生物科学科の鎌倉高志教授、荒添貴之講師ら及び農研機構、東京農工大学の研究グループは、自然界で起こるイネいもち病菌(Pyricularia oryzae)(*1)の不稔化について、その原因遺伝子の一つが糸状菌に広く存在する転写制御因子Pro1であることを世界で初めて明確に示しました。

動物や植物などの多くの真核生物(*2)は、有性生殖によって両親からの遺伝子を組み換えることで、多様な形質を生み出し、環境変化に適応してきたと考えられています。しかし、興味深いことに一部の生物、特に有用菌類や病原菌などの真菌類では、有性生殖能を失い「不稔化」する方向に進化したものが多く見つかっていました。イネいもち病菌もその一つであり、もともと有性生殖能を保持していたと考えられますが、イネ圃場から分離される株はほぼすべて不稔性です。イネいもち病菌は世界中の栽培イネに甚大な被害をもたらす植物病原菌であることから、モデル生物として研究が進んでいます。しかし、この不稔化の要因やメカニズムについては長らく不明のままでした。

今回、研究グループは、イネいもち病菌の「不稔化した株」と「不稔化していない株」を連続戻し交配(*3)することにより子孫系統を得て、それらの遺伝子を解析し、転写制御因子Pro1の機能変異が不稔化を引き起こすことを突き止めました。また、Pro1の機能変異は、イネへの感染源となる分生子 (無性胞子)(*4)の放出を増加させることも明らかにしました。さらに、地理的に離れた多数の地点で採取されたサンプルからさまざまなPro1変異が検出されました。これは、不稔化がイネいもち病菌の生息域拡大中に独立して起こったものだということを示唆しており、植物病原菌の生活環において有利である可能性を支持する結果と言えます。

本研究成果は、2023年6月13日に国際学術誌「iScience」にオンライン掲載されました。

研究の背景

イネいもち病菌は、本来、有性生殖と無性生殖の2つの生活環を有します。有性生殖では、「性」に相当する異なる交配型遺伝子(MAT1-αまたはMAT1-HMG)をもつ菌糸体どうしが交配し、子のう果(子実体)と呼ばれる雌性器官をつくり、この中に子のう胞子(有性胞子)を形成し、これが放出され発芽して菌糸体となるサイクルを繰り返します。一方、無性生殖では、菌糸体が分生子柄をつくり、この先に分生子(無性胞子)を形成し、これが放出され発芽して菌糸体となるサイクルを繰り返します。植物体への感染サイクルは無性生殖で構成され、発芽した分生子から付着器と呼ばれる構造が形成されると、これを通じて植物に感染します。感染が進行すると感染部位が壊死した病斑が形成され、この病斑上で再び分生子が形成されて放出されます。

有性生殖には遺伝的多様性を増加させるというメリットがある一方、交配相手を見つけるコストがかかることなど、種々のデメリットもあります。無性生殖は、有性生殖よりも速く増殖できるため、多くの子孫を残す上では有利となります。にもかかわらず、なぜ多くの真核生物が有性生殖を行うのかは長らく謎とされてきました(性のパラドックス)。研究グループは、この生物学上の未解決問題に迫るとともに、有用菌類や病原菌の多様性獲得のメカニズムを解明することを目指し、本研究を行いました。

研究結果の詳細

まず、中国や日本の各地で採取されたイネいもち病菌について、その交配能 (稔性) を確認しました。その結果、イネいもち病の発生起源地である中国雲南省で採取された2つの株はどちらも稔性、日本で採取された3つの株はすべて不稔性と判明しました。

そこで、稔性のCH598(MAT1-α)と、不稔性のKyu89-246(MAT1-HMG)を用いて連続戻し交配を行い、稔性と不稔性の子孫系統を得ました。それらのゲノムを比較解析することにより、稔性に関与するゲノム領域を同定しました。このゲノム領域内にKyu89-246における不稔性の原因遺伝子が見出され、この遺伝子は転写因子Pro1をコードすることがわかりました。

稔性のCH598と不稔性のKyu89-246のPro1配列を比較すると、Kyu89-246株では、1アミノ酸置換 (変異) と、フレームシフトによるタンパク質の短縮化という2つの変異が入っていることがわかりました。そこで、これらの変異の影響を調べるため、CH598に対して「1アミノ酸置換」、「短縮化」、または「1アミノ酸置換+短縮化(Kyu89-246型変異)」のいずれかの変異を加えた変異体を作製しました。これら変異体のうち、「短縮化」と「1アミノ酸置換+短縮化」では子のう果が形成されませんでした。この結果から、Pro1の短縮化変異による機能欠損がKyu89-246における稔性喪失の原因であることがわかりました。

他の糸状菌においてPro1は子のう果形成にかかわる遺伝子の転写制御因子であることが報告されていました。そこで、イネいもち病菌におけるPro1の機能を検証しました。すると、CH598のPro1変異体では、子のう果形成の初期段階、細胞の融合、および活性酸素種シグナル伝達経路に関与する遺伝子の発現が有意に低下していました。この結果から、イネいもち病菌においてもPro1が交配関連遺伝子を制御していることがわかりました。

さらに、イネいもち病菌のイネ圃場など自然界からの分離株のほとんどが雌性不稔性を示すことから、感染に関わる無性生活環において、不稔化は何かしらの利点をもたらすのではないかと考えました。そこで、Pro1変異体の生育や分生子形成、付着器形成、植物への侵入について評価しました。生育および分生子形成は栄養条件に依存し、また、分生子の発芽や付着器形成、植物への侵入については野生型株と有意な差はありませんでした。以前の研究で、実験室環境下での不稔化によって分生子の離脱(分生子柄からの分生子の放出)が増加することが報告されていたことから、Pro1変異体における分生子の離脱を評価しました。すると、Pro1機能の喪失により培地上における分生子の離脱が4〜7倍高くなっていました。また、イネ葉病斑上におけるPro1変異体の分生子においてもより離脱しやすくなっていると考えられました。

最後に、公開されているP. oryzaeのゲノムデータについてPro1の変異を調べました。すると、329のゲノムデータのうち137において、Pro1の変異が検出されました。この137サンプルは地理的に離れた場所で採取されたものであり、イネいもち病菌の雌性稔性の喪失は、生息域拡大中に独立して起こったものと示唆されます。また近年世界的な感染拡大 (パンデミック) が懸念され、世界的な問題になっているコムギに感染するいもち病菌 (コムギいもち病菌) においてもPro1の機能喪失が確認されたことから、いもち病菌の感染拡大と不稔化には関連性があるものと考えられました。

本研究成果に対して鎌倉教授は、「有用菌類や病原菌の多くで有性生殖が失われています。この原因を知り、さらにこれらの菌の有性生殖によらない多様性獲得のメカニズムに迫っていくことは、有用菌の育種や病原菌の変異への対応という意味でも大変有意義なことです」と本研究の今後の応用について期待を寄せています。

※本研究は、日本学術振興会(JSPS)の若手研究(A)(17H05021)、および基盤研究(C)(22K05658)の助成を受けて実施したものです。

用語

*1 イネいもち病菌(Pyricularia oryzae)

糸状菌(子のう菌)の一種で、イネの葉や穂に褐色の病斑を形成する。病気が進むと、植物体の生育が停止して枯死、または穂が結実せず、米の収量に大きな被害が出る。

*2 真核生物

細菌や古細菌などの原核生物を除くすべての生物で、動物や植物、真菌類(カビやキノコ、酵母など)を含む。

*3 連続戻し交配

交配によって得た子孫と、親の片方を再び交配させることを繰り返す。

*4 分生子

無性生殖によってつくられる胞子であり、分生子がイネの葉表面に付着することから感染サイクルが開始する。分生子は発芽すると、付着器と呼ばれる特殊な構造をつくって葉の表皮細胞に侵入し、植物から栄養を摂取しながら植物体内で成長していく。

論文情報

雑誌名

iScience

論文タイトル

Dysfunctional Pro1 leads to female sterility in rice blast fungi

著者

Momotaka Uchida, Takahiro Konishi, Ayaka Fujigasaki, Kohtetsu Kita, Tsutomu Arie, Tohru Teraoka, Yasukazu Kanda, Masaki Mori, Takayuki Arazoe, and Takashi Kamakura