ニュース&イベント NEWS & EVENTS

ハロゲン架橋されたAg超原子分子の合成とその形成要因の解明に成功

~新たな物性や機能を持つ物質を設計するための指針~

東京理科大学

北海道大学

研究の要旨とポイント

- 銀(Ag)をベースとした金属ナノクラスターにおいて、一部のAgをプラチナ(Pt)やパラジウム(Pd)で置換した新たなAg超原子分子の合成に成功し、その電子的、構造的特徴を明らかにしました。

- Ag超原子分子を安定的に得るために必要な3つの条件を見出しました。

- 本研究をさらに発展させることで、超原子分子の設計指針の確立や新規物質の創出に貢献することが期待されます。

東京理科大学研究推進機構総合研究院のSakiat Hossain助教、同大学理学部第一部応用化学科の根岸雄一教授、北海道大学大学院理学研究院の岩佐豪助教、武次徹也教授らの共同研究グループは、銀(Ag)の一部を白金(Pt)やパラジウム(Pd)で置換した新たな超原子分子を合成し、これらの電子的、構造的特徴を解明することに成功しました。また、Agをベースとした超原子分子を安定的に得るために鍵となる3つの要因を見出しました。

超原子分子とは、金(Au)やAgなどの貴金属元素が複数個集まってできる約1nmの大きさを持った超原子(人工原子)よりなる分子です。超原子分子は、従来の物質とは異なる物理化学的性質を持つ可能性を秘めています。特に、Agをベースとした超原子分子については、量子収率の高いフォトルミネッセンス(※1)や二酸化炭素の還元に対する選択的触媒活性など、有用な特性を有することが知られています。しかしながら、Agベースの超原子分子に関する報告例は極めて少なく、構造や電子状態、安定性に関する情報がほとんどありませんでした。そこで、本研究グループはAg13-xMx(M = Agもしくは他の金属、x = Mで置換した個数)ナノクラスターに注目し、ハロゲン配位子で架橋することで安定化したAg超原子分子の合成を行い、その性質について検討を行いました。

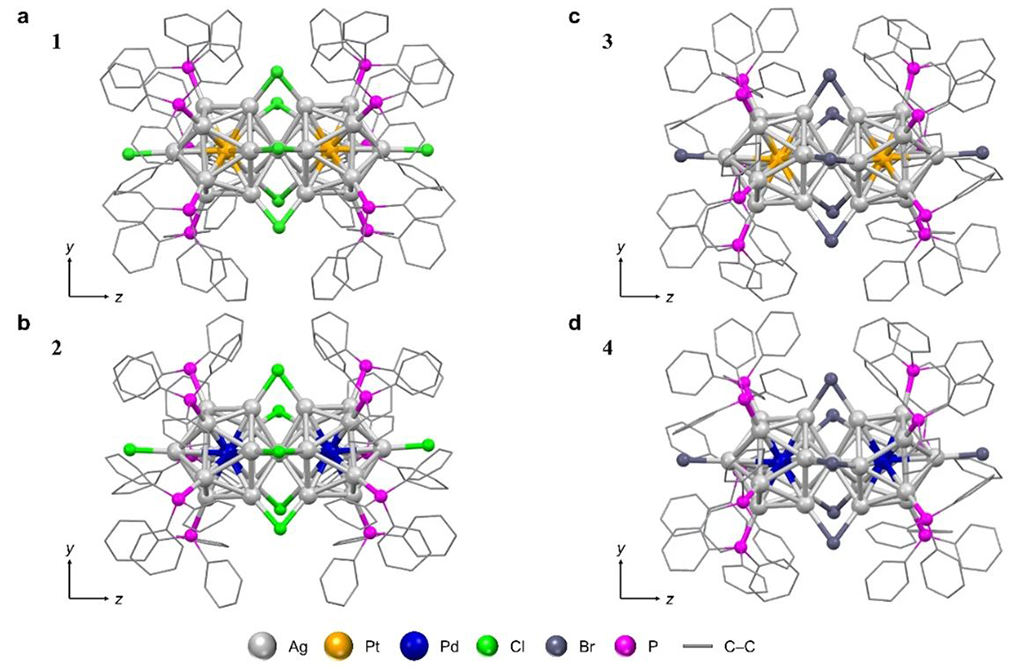

本研究では、Ag13-xMxを中心骨格に有する2種類の超原子分子[Ag23Pt2(PPh3)10Br7]0(化合物③)、[Ag23Pd2(PPh3)10Br7]0(化合物④)(PPh =トリフェニルホスフィン)を新たに合成し、その構造や電子状態を調べるための各種分析を行いました。また、既報の化合物[Ag23Pt2(PPh3)10Cl7]0(化合物①)、[Ag23Pd2(PPh3)10Cl7]0(化合物②)と比較することで、Ag超原子分子形成に不可欠な要因について検討を行いました。その結果、超原子分子の形成と単離を実現するためには、以下の3つの条件を満たす必要があるということがわかりました。

1) 2つのAg13-xMx骨格間の距離を適度に維持できる大きさのハロゲン配位子を架橋に使用すること。

2) Agを他の金属原子で置換することにより、Ag13より強固な二十面体骨格を形成すること。

3) カチオン性または中性では、価電子数の合計が16となるように構成すること。

これらの知見は、さまざまな性質を有する超原子分子を設計・構築する上で、非常に有用であるといえます。そのため、本研究をさらに発展させることで、従来とは異なる新たな機能を有する物質の創製に大きく貢献することが期待されます。

本研究成果は、2023年3月28日に国際学術誌「Communications Chemistry」にオンライン掲載されました。

研究の背景

AuやAgなどの貴金属元素から構成された金属ナノクラスターは、一般的な原子と同様に、価電子の総数が閉殻の電子構造を満たしたときに安定化する性質があるため、超原子と呼ばれています。Auをベースとした場合、Au3+、Au9+、Au21+などの安定状態(魔法数クラスター、※2)があり、これらの粒子を有機配位子で表面修飾することによって安定化合物として合成できます。Auについては、近年の研究の進展により、生成可能な超原子分子の種類や電子構造についての理解が深まってきています。一方で、Agをベースとした超原子分子については研究例が少なく、新たな物性・機能を有する超原子分子を創製するための情報が不足していることが課題でした。

そこで本研究グループは、実際にAgをベースとした超原子分子の合成し、得られた超原子分子の結晶構造や電子構造の詳細を解明することを目的として研究を進めてきました。そして、今回得られた化合物と既報の化合物の比較を行うことで、超原子分子の設計と構築に不可欠な要因を明らかにしようと試みました。

研究結果の詳細

本研究ではAgを部分的にPtやPdで置換した超原子分子[Ag23Pt2(PPh3)10Br7]0(化合物③)と[Ag23Pd2(PPh3)10Br7]0(化合物④)を合成し、その構造や電子状態、化合物の安定性について詳細に調べました。また、過去に報告されていたハロゲン配位子部分のみ異なるAg超原子分子[Ag23Pt2(PPh3)10Cl7]0(化合物①)と[Ag23Pd2(PPh3)10Cl7]0(化合物②)と比較することで、その違いを明らかにしました。

単結晶X線構造解析や密度汎関数法(DFT計算)による結果から、③、④の化合物に関して、どちらも中心に置換した金属元素PtまたはPd、12個の各頂点にAgが位置した二十面体構造を形成しており、16個の価電子を有した閉殻構造になっていることがわかりました。また、③と①、④と②を比較することにより、異なるハロゲン配位子を用いても類似した構造を形成できることが明らかとなりました。一方で、2つのAg12M(M = PtまたはPd)骨格のねじれに大きな違いがあることがわかりました。それぞれの二面角については、①と②では0°、③では9.02~11.85°、④で9.90~12.97°であることから、Brを配位子に含む③、④の骨格のねじれが大きくなっていることが示唆されました。この理由としては、Ag-Br結合(2.619-2.659Å)はAg-Cl結合(2.444-2.532Å)よりも長く、2つのAg12M骨格が歪んで不安定化してしまうのを、Ag12M骨格全体が歪むことで抑制していると考えられます。また、③、④では、PPh3部分が超原子分子の長軸からわずかに離れた位置にあることがわかりました。これは、Brのイオン半径(1.95Å)がCl(1.81Å)のイオン半径よりも大きく、末端のBrとPPh3の間に生じる立体障害が原因であると考えられます。以上の結果から、①~④の化合物に関して類似した構造を形成しますが、微視的な面では違いが生じていることが明らかとなりました。

また、吸光光度法を利用して、トルエン溶液、ジクロロメタン溶液中での分解挙動を調べました。その結果、いずれの化合物もジクロロメタン溶液では安定ではなく、時間と共にスペクトルの形が大きく変化しました。トルエン溶液中では、①は3日間安定でしたが、②~④のスペクトルは時間の経過とともに徐々に変化し、②と④は特に不安定であることがわかりました。以上の結果から、これらの安定性は①>③>②>④の順になることを実証しました。

一連の結果を通して、1) 2つのAg12M構造間の距離が適度に保たれる大きさのハロゲンであれば、ハロゲン配位子の種類は超原子分子の形成の可否にほとんど影響しないこと、2) Ag13の中心原子をPtまたはPdで置換することにより、金属ナノクラスターの平均結合エネルギーが増加すること、3) 単離可能なAg超原子分子は、陽イオンまたは中性状態で価電子の総数が16となるような金属元素とハロゲン配位子を持つ必要があること、という3つの条件を満たす必要があることを見出しました。

本研究を主導した根岸教授は、「現代には、エネルギー問題や環境問題をはじめとした多くの課題があります。これらを解決するためには、新たな物性や機能を有する材料の創出が不可欠であると考えています。本研究は、超原子分子の設計指針を明瞭化したものであり、今回の成果により、従来とは異なる性質を有する材料の創出が加速することが期待されます」と今後の研究の進展に意欲をみせています。

※本研究は、日本学術振興会の科研費(JP20H02698, JP20H02552, JP18H05178, JP20H05115, JP21H00027, JP22H04562)、矢崎科学技術振興記念財団、小笠原敏晶記念財団、東電記念財団、日本科学協会、高橋産業経済研究財団、株式会社クボタの助成を受けて実施されました。

用語

※1 フォトルミネッセンス: 物質に光を照射すると、電子が励起状態に遷移した後、元の基底状態に戻る。その際、エネルギーを光として発する現象のこと。

※2 魔法数クラスター: 金属クラスターの中でも特に安定で、魔法数と呼ばれる特殊な数の原子が集合してできたクラスター。

論文情報

雑誌名

Communications Chemistry

論文タイトル

Key factors for connecting silver-based icosahedral superatoms by vertex sharing

著者

Sayuri Miyajima, Sakiat Hossain, Ayaka Ikeda, Taiga Kosaka, Tokuhisa Kawawaki, Yoshiki Niihori, Takeshi Iwasa, Tetsuya Taketsugu and Yuichi Negishi

DOI

発表者

宮嶋小百合 東京理科大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程修了 <筆頭著者>

Sakiat Hossain 東京理科大学 研究推進機構

総合研究院 助教 <責任著者>

池田彩華 東京理科大学大学院 理学研究科 化学専攻 修士課程2年

幸坂大河 東京理科大学大学院 理学研究科

化学専攻 修士課程1年

川脇徳久 東京理科大学 理学部第一部

応用化学科 特別講師

新堀佳紀 東京理科大学 研究推進機構

総合研究院 講師

岩佐豪 北海道大学 大学院理学研究院

化学部門 助教 <責任著者>

武次徹也 北海道大学 大学院理学研究院

化学部門 教授

根岸雄一 東京理科大学 理学部第一部

応用化学科 教授 <責任著者>

お問い合わせ先

【研究に関する問い合わせ先】

東京理科大学 理学部第一部 応用化学科 教授

根岸 雄一(ねぎし ゆういち)

E-mail:negishi【@】rs.tus.ac.jp

北海道大学 大学院理学研究院 化学部門 助教

岩佐 豪(いわさ たけし)

E-mail:tiwasa【@】sci.hokudai.ac.jp

【報道・広報に関する問い合わせ先】

東京理科大学 経営企画部 広報課

TEL:03-5228-8107

FAX:03-3260-5823

E-mail:koho【@】admin.tus.ac.jp

北海道大学 社会共創部 広報課 広報・渉外担当

TEL:011-706-2610

FAX:011-706-2092

E-mail:jp-press【@】general.hokudai.ac.jp

【@】は@にご変更ください。

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

詳しくはこちら