ニュース&イベント NEWS & EVENTS

本学が代表機関となる「地上-宇宙デュアル開発型 近未来都市機能研究拠点」がJST「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT) 」育成型(共創分野)に採択

東京理科大学が代表機関となり、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)、参画企業5社との共創による提案「地上-宇宙デュアル開発型 近未来都市機能研究拠点」(プロジェクトリーダー: 木村真一 スペースシステム創造研究センター センター長/理工学部電気電子情報工学科 教授)が、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)による「共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT) 」育成型(共創分野)のプロジェクトとして採択されました。本拠点では、人類が月面で暮らす未来を実現するための高度な循環型居住空間の研究開発で創出される科学技術のイノベーションを地上へ還元すること、すなわち「地上-宇宙デュアル開発」によって、既存のインフラストラクチャーに依存しない快適な循環型居住空間ユニットを構築し、「地球上のどんな場所でも快適に暮らせる未来の実現」を目指します。

東京理科大学の宇宙への取り組み

創立150周年に向けた理科大の目指す未来像を「TUS VISION 150」として広く公開しており、そのゴールを目指す中で、理科大の特徴的な研究として宇宙のテーマを位置付け、宇宙研究・教育活動を推進しております。本学の宇宙に関する研究・教育活動を結集し、多様な技術課題に対して総合的に取り組むことのできる異分野融合型研究開発拠点としての「スペースシステム創造研究センター」、宇宙滞在技術に関する産学共創活動の場としての「スペース・コロニー研究開発コンソーシアム」、宇宙分野で活躍する人材育成の取り組みである「宇宙教育プログラム」など、宇宙研究・教育・産学連携基盤を長期に亘り醸成してきました。本拠点では、新しい社会像コンセプトである「地上-宇宙デュアル開発」を掲げ、宇宙と地上に共通する様々な課題を解決するために、産学官の多様な宇宙分野の人材が集い、学び、活躍する「宇宙共創の場(Global Platform)」として活動します。

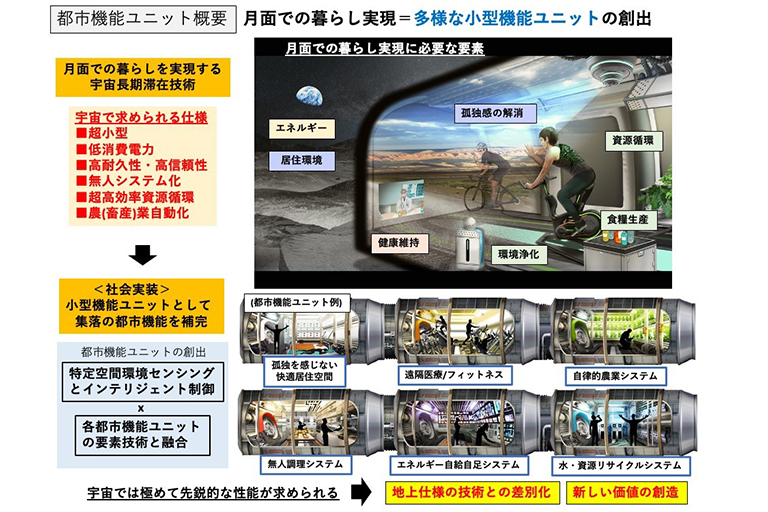

COI-NEXTプロジェクトの概要

月面での暮らしを実現するためには、自己完結型の資源循環や、食糧/エネルギーの自給自足が必要不可欠であり、居住空間の構築、生命維持を含む心身の健康維持システム、食糧生産技術、超高効率資源リサイクルシステム、通信・エネルギーインフラ等の最適設計が必要とされます。本拠点では4つの研究開発課題 (1)エネルギー、(2)資源循環・環境浄化、(3)健康維持・管理、(4)空間構築を設定し、宇宙分野の叡智を結集した要素技術プラットフォームを構築し、様々な都市機能ユニットを創出し続ける拠点へと発展させていきます。