ニュース&イベント NEWS & EVENTS

1kmグリッドの高解像度な日本全国プラスチック排出マップを作成

~行政の支援データとしての活用に期待~

- ●近年、海洋のプラスチック汚染は国際的な問題となっていますが、地域ごとの詳細なプラスチックごみの排出量についてはまだ研究が進んでいません。

- ●本研究では、1kmグリッドという高い解像度でプラスチックごみ排出量を把握する手法を開発し、日本全国のプラスチック排出量マップを作成しました。

- ●今回開発した手法は、今後のプラスチック汚染対策の立案に役立つと同時に、日本以外の地域におけるプラスチック排出の現状の評価にも活用できると期待されます。

東京理科大学理工学部土木工学科の二瓶泰雄教授、同学科博士課程学生 兼 八千代エンジニヤリング(株)吉田拓司氏、同学科片岡智哉助教らの研究グループは、1kmグリッドという高い解像度でプラスチックごみ排出量を把握する手法を開発し、日本全国のプラスチック排出量マップを作成しました。本手法は、地域ごとのプラスチックごみ対策づくりなどに際して、行政に重要な基礎データを提供すると期待されます。

現在、プラスチックごみの流入による海洋環境への影響が懸念されています。しかし、具体的にどの地域からどの程度のプラスチックごみが排出されているかについてはデータが乏しいのが現状です。

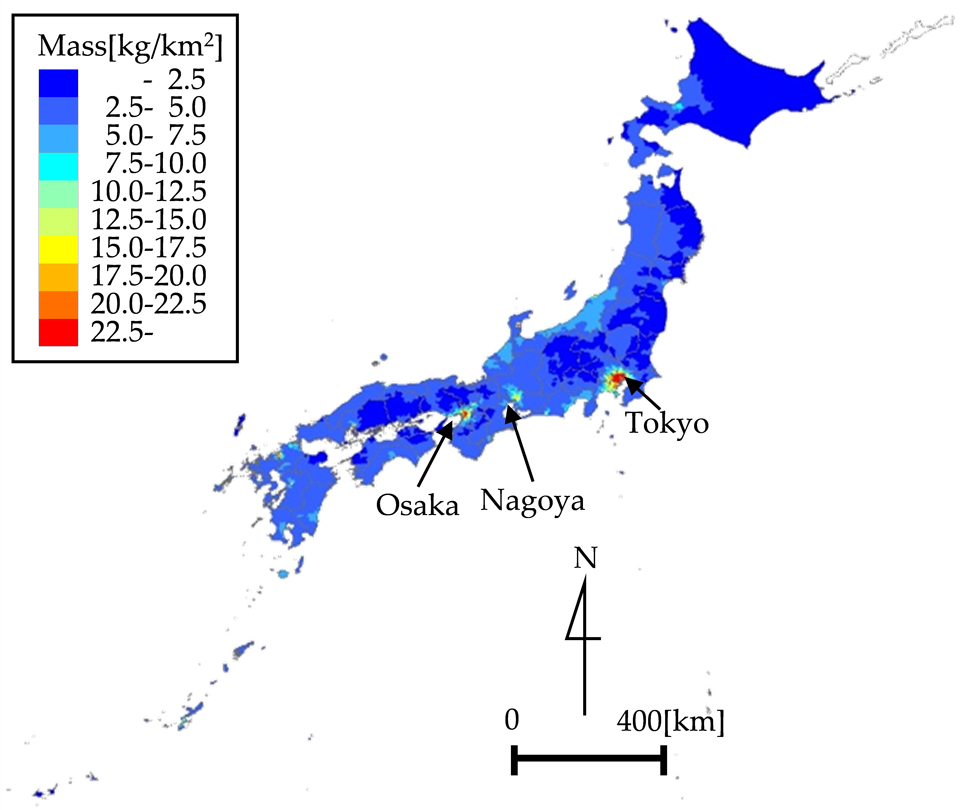

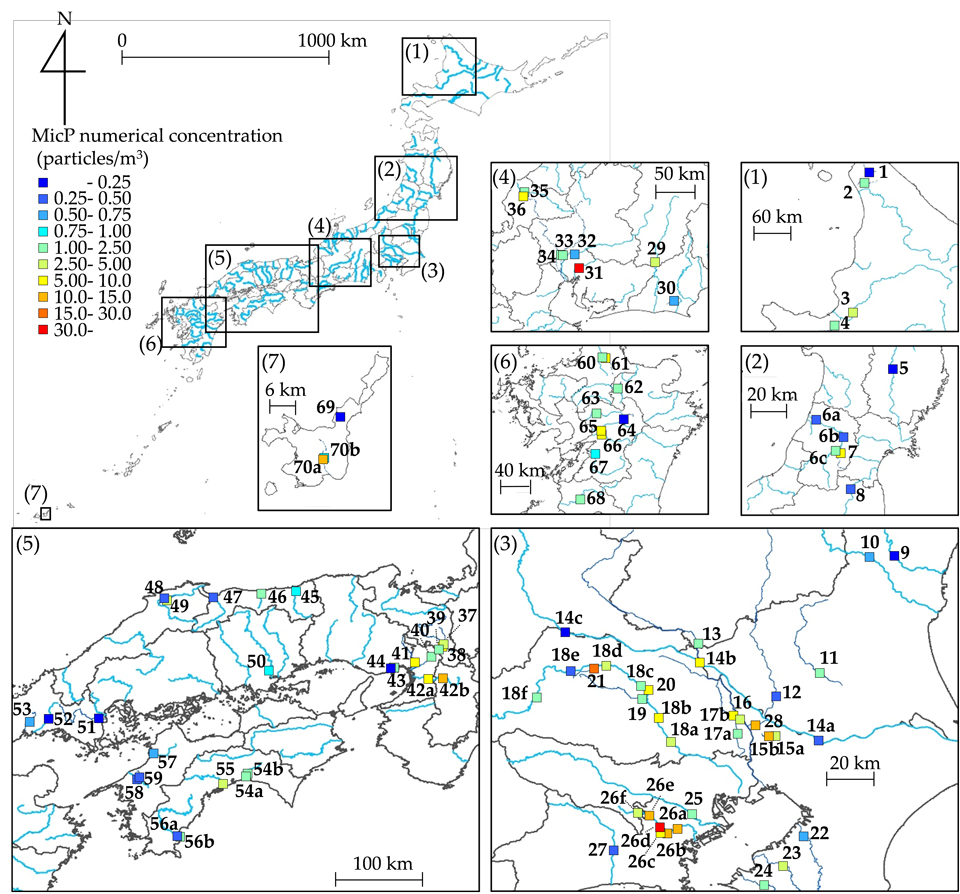

研究グループは、2015年以降、70の河川(90地点)において、マイクロプラスチック(5㎜未満のプラスチック片)の実態調査を実施してきました。この大量のマイクロプラスチック調査データと河川・流域の特性に基づいて、1kmという非常に高い解像度で地域ごとのプラスチックごみの排出量を推定し、日本全国のプラスチックごみ排出量の詳細なマップを作成いたしました。その結果、日本の陸域から海洋に排出されるプラスチックの総量は年間210から4776トンと推定され、東京や大阪、名古屋など人口の多い都市部での排出量が高いことが明らかになりました。

今回の成果は、今後のプラスチック汚染対策の立案に役立つと同時に、日本以外の地域におけるプラスチック排出の現状の評価にも活用できると期待されます。

研究の背景

軽い、強い、水に溶けにくいプラスチックは、今や私たちの生活に欠かせないものになり、2015年にはプラスチックの生産量は3.22億トンにも達しました。しかし、ひとたびプラスチックが環境中に排出されると、プラスチックのメリットが災いして、プラスチックは広く拡散して、環境中にどんどん蓄積されていきます。プラスチックごみは大きさによって2種類に大別され、5mm未満のものをマイクロプラスチック、5mm以上のものをマクロプラスチックと呼びます。特にマイクロプラスチックは、水に沈まず水中を漂いながら長い距離を拡散され、一度海に流れ込んでしまうと回収は難しいため、環境に深刻な影響を与えます。さらにマイクロプラスチックは有害な化学物質を吸着するため、これらの化学物質を拡散させてしまうという問題もあり、生態系にも深刻な影響を与えています。

このような背景から、海洋のプラスチック汚染は、近年、国際的な問題となっています。2019年に大阪で開催されたG20では、「大阪ブルーオーシャンビジョン」が策定され、2050年までに海へのプラスチックごみ流入を実質ゼロにすることを目指すことになりました。

プラスチック海洋汚染を食い止めるためには、陸域から海域へのプラスチック排出量を抑えることが求められます。まずはその第一歩として、河川やその流域におけるプラスチック汚染の現状を正確に把握する必要があります。これまで、プラスチックごみの排出量評価に関する研究では、国ごとに排出量を求める研究が主であり、地域ごとの詳細なプラスチックごみの排出量についてはまだ十分な研究が進んでいませんでした。

研究グループはこれまでに、日本の29河川35地点を対象に行ったマイクロプラスチックの調査研究から、河川のマイクロプラスチック汚染は、流域の人口密度と都市化の度合いなどの特性、そして河川水質と相関することを明らかにしました。

そこで研究グループは、マイクロプラスチックの調査地点を大幅に増やし(70河川、90地点)、大量のマイクロプラスチック調査データと河川・流域の特性に基づいて、海に近い地域だけでなく内陸部も含めた日本全国の詳細なプラスチック排出マップを作成する新たな手法を開発しました。

研究の詳細

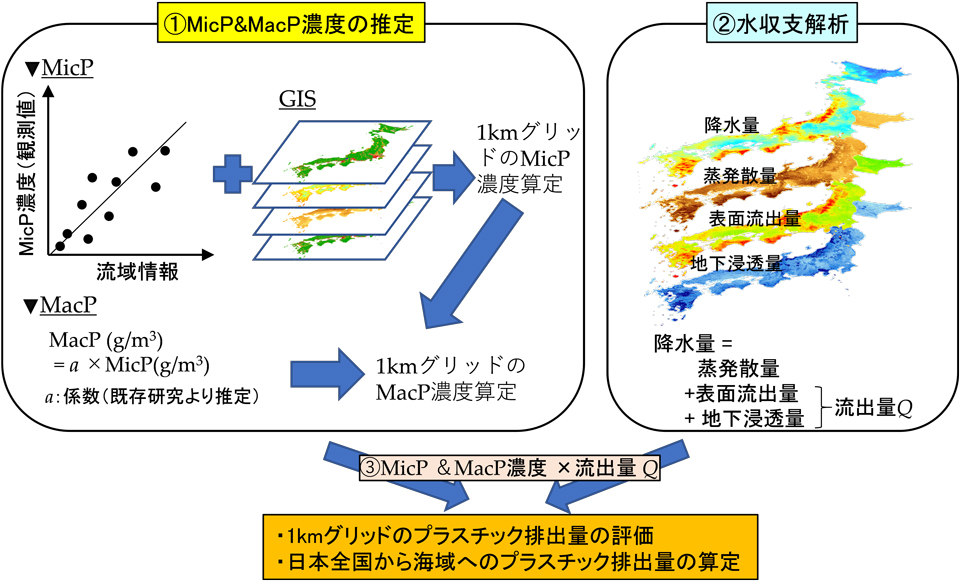

プラスチックごみ排出量に関する新たな評価手法(図-1)は、次の3つから構成されます。

①マイクロプラスチック濃度とマクロプラスチック濃度の推定

②水収支解析に基づく流出量の算定

③上記①と②の積による1kmグリッドのプラスチック排出量マップの作成

研究グループでは、①として、日本全国の70河川90地点を対象に、河川のマイクロプラスチック濃度を調べました(参考資料1)。得られたマイクロプラスチック濃度と河川・流域の特性データの関係を調べました。次に、GIS(地理情報システム)を活用して、1kmグリッドごとの流域の特性として人口密度と都市エリアの比率を算出し、先述の解析で得られた流域の特性データとマイクロプラスチック濃度の関係式に基づき、1kmグリッドごとのマイクロプラスチック濃度を算出しました。また、これまでの研究からマイクロプラスチック濃度はマクロプラスチック濃度と相関することが明らかになっていますので、マイクロプラスチック濃度からマクロプラスチック濃度を推定することができます。次に、②では1kmグリッドごとの水収支解析を行い、各グリッドからの水の流出量を求めます。最終的に③では、①の濃度と②の流出量の積により、各グリッドにおけるプラスチック排出量が得られます。これを利用して、1kmグリッドごとの海洋に流入するプラスチックの総量を計算しました。

図-1 本研究で開発したプラスチック排出量評価手法の概要 |

本手法によりパラメータを変えて32ケースの解析を行った結果、日本の陸域から海洋に排出されるプラスチックごみの総量は年間210から4776トンで(中央値:1310トン)と推定されました。また、東京や大阪、名古屋など人口の多い都市部でのプラスチック排出量が高いことが明らかになりました(図-2)。本研究は、海洋に排出されるプラスチックの総量だけでなく、個々の流域や行政区域の地域的な特性についても示したという点で非常に重要です。

研究を行った二瓶教授は「2019年6月のG20において、大阪ブルーオーシャンビジョンが策定され、2050年に海へのプラごみ流入をなくすと宣言されています。一方、どの地域からどの程度のプラごみが出ているかは研究途上で、特に、詳細なプラごみ排出量マップを示せているものはありません。本研究は、1㎞グリッドのプラごみ発生量の把握できた初めての研究で、どのエリアでプラごみ対策を促進させるべきかの判断材料を提供できました。今回の結果は、行政の支援データとなることが期待されます。」として、本研究成果の今後の活用に期待を示しています。

図-2 日本全国におけるプラスチックごみ排出量マップ(単位面積当たりのプラスチック排出量(質量)を表示) |

※本研究は、日本学術振興会の科学研究費助成事業(17H04937)、河川財団の河川基金助成事業(2019-5211-050)ならびに東京理科大学学長特別研究推進費の助成を受けて実施しました。

論文情報

| 雑誌名 | : | Water |

|---|---|---|

| 論文タイトル | : | High-Resolution Mapping of Japanese Microplastic and Macroplastic Emissions from the Land into the Sea |

| 著者 | : | Yasuo Nihei, Takushi Yoshida, Tomoya Kataoka and Riku Ogata |

| DOI | : | 10.3390/w12040951 |

参考資料

|

水理研究室

研究室のページ:

https://www.rs.noda.tus.ac.jp/hydrolab/

二瓶教授のページ:

https://www.tus.ac.jp/fac_grad/p/index.php?33b9

東京理科大学について

東京理科大学:https://www.tus.ac.jp/

ABOUT:https://www.tus.ac.jp/info/index.html#houjin