Department of Materials Science and Technology

先進工学研究科 マテリアル創成工学専攻

葛飾キャンパス

-

マテリアル創成工学専攻の特徴1

基礎科学から応用までを

素材・機能で結び、

材料工学をより深く学修「つくる化学」・「つかう物理」を駆使し、材料機能、材料科学、固体材料、基礎材料、プロセスなど、材料をどのように創り、使うかを総合的に学び、深化した「使える工学」「生きた工学」を学修します。

-

マテリアル創成工学専攻の特徴2

マテリアルデザインは

イノベーション創出の礎イノベーション創出の礎として注目されるマテリアルデザイン。その多彩な分野を横断的に幅広く基礎から応用まで学び、高度なデザイン思考を用いて材料科学の最先端の研究に取り組みます。

-

マテリアル創成工学専攻の特徴3

新素材・新機能、航空・宇宙、環境・エネルギーが

学びのフィールド新素材デザイン、新機能デザイン、環境・エネルギー、航空・宇宙の各分野が学びのフィールドです。

カリキュラム CURRICULUM

研究指導・

研究室紹介

GRADUATE RESEARCH AND LABORATORIES

- ■新素材デザイン分野

- ■航空・宇宙分野

- ■新機能デザイン分野

- ■環境・エネルギー分野

- ■バイオ・ナノテクノロジー専攻融合

- 飯田 研究室(環境半導体エネルギー変換材料の合成)

- 石黒 研究室(水反応科学,ナノ物質科学,水素センサー)

- 梅澤 研究室(生体分子制御,ナノ環境工学,生命医工学,医薬品工学)

- 上村 研究室(高分子材料,分析化学,細胞工学)

- 菊池 研究室(機能性高分子・生体機能材料)

- 向後 研究室(航空宇宙用複合材料,エネルギー用複合材料)

- 小嗣 研究室(電子物性,磁性,表面界面工学)

- 小柳 研究室(航空宇宙材料,複合材料の力学)

- 曽我 研究室(発光ナノ構造の基礎と応用)

- 田村 研究室(準結晶,ハイパーマテリアル,磁性材料,金属ガラス,合金触媒)

- 西尾 研究室(機能性セラミックス)

- 古江 研究室(液晶の物性と応用)

- 安盛・勝又 研究室(光機能材料,ガラスおよびセラミックス)

- 渡邊 研究室(医療を中心とした課題をデザインで解決する)

- 前田 研究室(機能性ガラス) ※ ※社会連携講座

- 連携大学院方式による研究室

- ■飯田 研究室

-

[専攻]環境半導体材料工学 [指導教員]飯田 努 教授 [キーワード]環境半導体エネルギー変換材料の合成

[テーマ例]❶マグネシウムシリサイドによる熱電変換素子の開発 ❷自動車および工業炉における排熱発電システムの開発 ❸熱電変換方式による太陽熱発電システムの開発化石燃料の大量消費により深刻化している地球温暖化を改善するためにエネルギー変換半導体材料を開発しています。再利用可能エネルギーである太陽エネルギーを源とし、われわれの生活レベルの向上とともに著しく増加している電気エネルギーを高効率に生成させる太陽電池材料や、水を光分解して水素を生成する半導体光触媒、そしてエネルギー消費の最終的な形態である熱エネルギーを回収し再利用するための熱電変換材料の開発を目標としています。また、環境半導体とは、地球上に豊富に存在し、生物・地球環境に優しい材料から構成される半導体材料のことです。

- ■石黒 研究室

-

[専攻]ナノシステム材料創成工学 [指導教員]石黒 孝 教授[キーワード]水反応科学,ナノ物質科学,水素センサー

[テーマ例]❶水中化学反応・その場顕微赤外分光分析システムの構築 ❷1個のがん細胞の呼吸検出、葉緑素の光合成反応のその場観察 ❸機能性ナノ構造薄膜材料の開発私たちの棲む地球は水の惑星です。従って化学反応の多くは水中で生じます。本研究室では水中反応種の分子振動をその場観察できる赤外線分光システムを開発しました。生命代謝の基本:ATPの分解反応、光合成反応、水分子の構造変化、細胞内の反応などみずみずしい反応場がそこにはあります。

- ■梅澤 研究室

-

[学科内分野]新機能デザイン分野 [専攻]ナノメディカル工学 [指導教員]梅澤 雅和 講師[キーワード]生体分子制御,ナノ環境工学,生命医工学,医薬品工学

[テーマ例]❶生命現象を制御する新しい機能ナノ材料の創出 ❷ナノ界面における生体分子の動的構造制御 ❸ナノマテリアル表面でのタンパク質高次構造変化と生体への効果「健康とは何か」を見せ、生命現象を制御するための微小材料(ナノマテリアル)の設計と応用に取り組んでいます。超微細なナノ構造の上において、私たちの体を成す生体分子は新奇な振る舞いをすることが分かってきました。セラミックスや金属など表面制御可能なナノマテリアルを用いて、生体分子の動的振る舞いを自在に操ることを目指し、生命現象ひいては「健康」を可視化・制御できる新機能ナノ材料の創出を追究しています。

- ■上村 研究室

-

[専攻]高分子ナノ材料工学 [指導教員]上村 真生 講師 [キーワード]高分子材料,分析化学,細胞工学

[テーマ例]❶細胞内液-液相分離現象を解明する⾼分⼦ナノ材料の設計 ❷細胞膜上のタンパク質を局所的に操作するナノ粒⼦材料の開発 ❸細胞機能を制御する機能性培養基板の開発⾼分⼦ナノ材料の医療応⽤は⻑年にわたって研究されており、その過程において、これらの材料が⽣命科学の謎を解くための有⼒なツールとなりうることが注⽬されてきています。私たちは、さまざまな特性を持つ⾼分⼦ナノ材料を作製して、細胞の中で起きている現象を「測る」ことや、細胞の機能を 「操る」こと、さらには材料と細胞の間に発⽣する “ ⼒ ” を科学する 「メカノバイオロジー」の研究に取り組んでいます。

- ■菊池 研究室

-

[専攻]バイオマテリアル工学 [指導教員]菊池 明彦 教授 [キーワード]機能性高分子・生体機能材料

[テーマ例]❶刺激応答機能性界面と生体との相互作用解析 ❷診断や治療を可能にするバイオマテリアルの創製 ❸ソフトマテリアルからの薬物放出制御人工臓器に代表される医療用材料(バイオマテリアル)は、生体に触れて用いられ、特徴的な機能を発揮します。最適な機能を得るには、バイオマテリアルの表面物性や形を考慮し設計・調製することがきわめて重要です。私たちは、バイオマテリアルの用途を考慮し、物性を制御して、合成した材料と生体成分との相互作用を制御することで、目的の生体成分を分離・分析し、あるいは診断・治療を行い、生体(生理)機能を最大限に発揮し得る新しいバイオマテリアルの開発を目指して研究しています。

- ■向後 研究室

-

[専攻]機械システム材料工学 [指導教員]向後 保雄 教授 [キーワード]航空宇宙用複合材料,エネルギー用複合材料

[テーマ例]❶宇宙構造用耐熱複合材料の成形プロセスと熱・力学特性評価 ❷熱電変換デバイス用複合材料の高靭性・高強度化 ❸熱電変換デバイスの信頼性評価すべての構造を作るには材料が必要です。材料の作り方や、その材料が持つ機械的特性を把握して初めて構造を設計・製作することが可能になります。これは機械構造体に限ったことではなく、機能性が重要となるデバイスでも同様です。本研究室では、極限環境で用いられる宇宙用構造体や、エネルギー関連デバイスである熱電発電デバイスへの応用を目指して、主に複合材料について研究しています。ここでは熱・機械的性質の観点から、高性能な材料の成形プロセス開発、その材料の特性評価、また、その特性を発現するメカニズムについて研究しています。

- ■小嗣 研究室

-

[専攻]電子物性材料工学 [指導教員]小嗣 真人 教授 [キーワード]電子物性,磁性,表面界面工学

[テーマ例]❶レアメタルフリー磁性材料の創成 ❷量子ビームによる電子スピン状態の解析 ❸情報科学(AI技術)を用いた材料設計本研究室ではグリーン社会の実現に貢献する機能材料の研究に取り組んでいます。物質のナノ構造を作り込むとともに、量子ビームを用いて機能の根源となる電子スピン状態を明らかにします。さらには情報科学(AI技術)の活用により、物質機能をデザインしていきます。具体的にはレアメタルフリー磁性材料やグラフェンを中心に、ありふれた元素で優れた機能をもつ新材料の実現を目指します。

- ■小柳 研究室

-

[専攻]複合材料工学 [指導教員]小柳 潤 教授[キーワード]航空宇宙材料,複合材料の力学

[テーマ例]❶自動車用途のCFRPのメカニクス ❷航空宇宙用途CFRPのメカニクス ❸大気圏再突入機の熱・機械設計2種類以上の材料を効率よく複合し卓越した機能を有する複合材料は、今後さらなる発展が見込まれています。近年特に航空宇宙分野での適用が目立つCFRP(炭素繊維強化プラスチック)は、21世紀を代表する軽くて強い新材料です。小柳研究室では、主にCFRPの力学特性に関する研究をコンピューターシミュレーション技術を駆使して進めています。

- ■曽我 研究室

-

[専攻]フォトニック材料工学 [指導教員]曽我 公平 教授[キーワード]超発光ナノ構造の基礎と応用

[テーマ例]❶発光ナノ粒子の特性とプロセスの設計 ❷発光ナノ粒子のバイオメディカルイメージング応用 ❸発光ナノ粒子による新規イメージングデバイスの開拓「見えないものを見せる」ためのイメージングのための材料工学の研究をしています。特に、目に見える光よりも波長が長い近赤外光を用いて、体表から数cmの病変や生命現象を見えるようにすることで、蛍光材料や新たな分光デバイスを使い、がんの発見や生命現象の解明のための革新的なイメージング技術を創出しています。

- ■田村 研究室

-

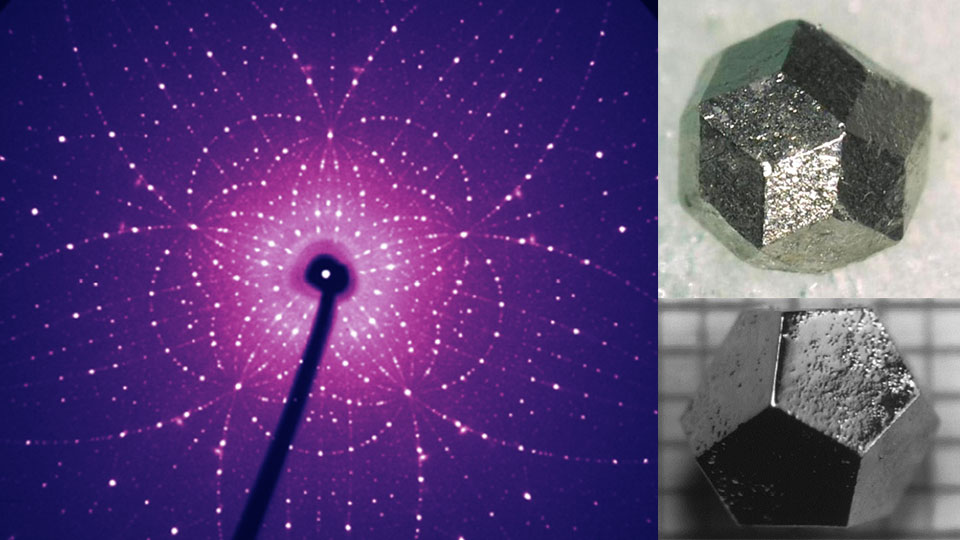

[専攻]金属材料工学 [指導教員]田村 隆治 教授 [キーワード]準結晶,ハイパーマテリアル,磁性材料,金属ガラス,合金触媒

[テーマ例]❶準結晶や近似結晶などのハイパーマテリアルの開発とその性質に関する研究 ❷電気自動車やドローン用のハード磁性材料の開発とその性質に関する研究 ❸金やプラチナなどの宝飾用の合金の高付加価値化に関する研究金属材料は、鉄鋼材料やジュラルミンに代表されるように、異種元素を混ぜて合金化もしくは化合物にすることで極めて優れた個性を発揮します。わずか2元素でもその種類や割合によって膨大な数の合金が存在し、3元素以上となるとそこは手付かずの広大無辺の未開拓領域です。「ハイパーマテリアル」は2019年に世界に先駆けて本研究室で誕生した新しい固体の概念です。本研究室では、準結晶や正20面体クラスター化合物など多自由度を有するハイパーマテリアルにおいて、原子、電子、スピンの振舞いを自在に制御し、新たな現象や機能を追究しています。

- ■西尾 研究室

-

[専攻]セラミックス材料工学 [指導教員]西尾 圭史 教授 [キーワード]機能性セラミックス

[テーマ例]❶熱電変換デバイス用セラミックスの探索 ❷正から負までの熱膨張係数制御セラミックスの開発 ❸クロミック現象を利用した光・電気検知型水素ガスセンサーの開発光、電気、構造などの優れた特性を持つセラミックス材料をゾルーゲル法という溶液から金属酸化物を合成する方法や放電プラズマ焼結法という新しい焼結技術を用いてセラミックスを作製し、その特性評価を行っています。さらに、機能性セラミックスの機能向上、新規機能性セラミックスの開発などを進めています。

- ■古江 研究室

-

[専攻]液晶材料工学 [指導教員]古江 広和 教授[キーワード]液晶の物性と応用

[テーマ例]❶液晶の物性研究(液晶状態の基礎的解明) ❷次世代液晶ディスプレイの開発 ❸液晶の新規応用開拓「液晶」は、液体と固体結晶の間に現れる第4の物質状態。液体と結晶の性質の協奏が、特異的な高機能性を発現します。液晶ディスプレイはその代表例。一方で、液晶状態はまだまだ未知の部分が多く謎だらけ。生物とも密接に関係し、神秘的な世界を魅せてくれます。我々は、多種多様な液晶状態の性質を解明し、液晶状態を利用して材料の高機能化・新奇特性の発現を目指しています。光学材料、半導体材料、機械材料、生体材料など、液晶研究は夢が大きく広がる発展途上の分野です。

- ■安盛・勝又 研究室

-

[専攻]無機材料工学 [指導教員]]安盛 敦雄 教授・勝又 健一 准教授 [キーワード]光機能材料,ガラスおよびセラミックス

[テーマ例]❶高強度や高耐熱・耐酸化性を持つガラス・ガラスセラミックスの開発 ❷光触媒と吸着材を複合化した環境浄化ガラスの開発 ❸細胞分離用のガラスフィルタや化学・応力センシングガラスの開発ガラスは、はるか昔から窓や容器に使われている透明で美しい材料ですが、優れた光・化学・機械的機能も持っています。光通信システムやディスプレイ、あるいは医薬・化成品は、ガラスが無ければ製造することができません。私たちは、このガラスの持つ多様な機能を進化させると共に、他の材料とも複合化することで、エネルギーや環境、バイオ・医療分野などで役立つ高機能な材料の創製を目指しています。

- ■渡邊 研究室

-

[学科内分野]新機能デザイン分野[専攻]デザイン学 [指導教員]渡邊 敏之 教授 [キーワード]医療を中心とした課題をデザインで解決する

[テーマ例]❶医療コミュニケーションデザイン ❷新技術・新機能コミュニケーションデザイン ❸ ダイナミックデータビジュアライゼーションデザインとは色や形のこと、と考えるかもしれませんが、色や形はその一部分です。デザインとは、問題や課題を見つけ出すことから始まり、それを解決するために新たな視座を見い出し、計画し設計し実験を繰り返し、問題を解決していくプロセス全体のことです。本研究室ではこれからの医療、材料、ロボティクスなどの様々な課題を新たな視座で解決する方法、技術、考え方について研究し、具体的に解決のための新たな提案をしていきます。

- ■前田 研究室

-

[専攻]無機材料 [指導教員]前田敬 教授 [キーワード]機能性ガラス

[テーマ例]❶ガラスの脆さ克服を目指した新しい結晶化ガラス材料の研究 ❷ガラスの結晶化機構の研究 ❸SDGsに貢献する機能性ガラス当研究室はAGC株式会社との社会連携講座です。ガラスの持つ優れた特性に着目し、それを結晶化させる等の手法を用いて、さらに高機能化を図る研究を行っています。その材料設計のために必要な、ガラスの結晶化機構の解明にも取り組んでいます。高度に進化したデジタル技術、あるいはSDGsを背景とした、これからの社会に必要な新しい材料の創成を目指して研究を進めています。

| 専攻部門 | 担当教員 | 研究分野 | |

|---|---|---|---|

| 材料物性工学 | 客員教授 | 許 亜 | 触媒材料工学 (物質・材料研究機構) |

| ※教授 | 田村 隆治 | ||

| 有機材料工学 | 客員准教授 | 西口 昭広 | 医用ソフトマテリアル工学 (物質・材料研究機構) |

| ※教授 | 麻生 隆彬 | ||

| 無機材料工学 | 客員教授 | 瀬川 浩代 | 非晶質材料工学 (物質・材料研究機構) |

| ※教授 | 安盛 敦雄 | ||

| 客員准教授 | 谷口 貴章 | 機能性ナノマテリアル (物質・材料研究機構) |

|

| ※教授 | 勝又 健一 | ||

| 客員准教授 | 簔原 誠人 | 薄膜デバイス工学 (産業技術総合研究所) |

|

| ※教授 | 西尾 圭史 | ||

| システム材料・複合材料工学 | 客員教授 | 後藤 健 | 複合材料工学(耐熱基複合材料) (宇宙航空研究開発機構) |

| ※教授 | 向後 保雄 | ||

| ※教授 | 小柳 潤 | ||

| ※講師 | 新井 優太郎 | ||

| 客員准教授 | 山田 和彦 | 宇宙飛翔材料工学 (宇宙航空研究開発機構) |

|

| ※教授 | 小柳 潤 | ||

| 半導体材料工学 | 客員准教授 | 天谷 康孝 | 熱エネルギー計測工学 (産業技術総合研究所) |

| ※教授 | 飯田 努 | ||

| 客員准教授 | 永村 直佳 | 表面・界面物理学 分析化学 (物質・材料研究機構) |

|

| ※教授 | 小嗣 真人 | ||

| 薄膜材料工学 | |||

| 客員准教授 | 原田 尚之 | 酸化物エレクトロニクス (物質・材料研究機構) |

|

| ※准教授 | 小林 篤 | ||

※は副指導教員を表す。