アーカイブ(2023年度以前)

フランケンシュタイン教員のコメント

フランケンシュタイン教員のコメントフランケンシュタインという名前を一度は耳にしたことがあるでしょう。でも、まさか怪物の名前だと思っていませんよね?フランケンシュタイン博士は自らの手で自らがコントロールすることのできない存在を作り出してしまいます。一般にこの創造物のおぞましさが注目されることが多いですが、この作品の魅力は、一方的な視点での単一の解釈を許さないことにあります。創造主に名前すら与えられずに見捨てられた「怪物」、弱きものを助ける「怪物」、隣人を愛する「怪物」、罪の無い人を殺める「怪物」。物語の語り手が替わるたびに、読者は全く別の物語に遭遇することとなります。科学技術の発展に携わる人だけではなく、その恩恵に預かる誰もが読むべき必読の書です。

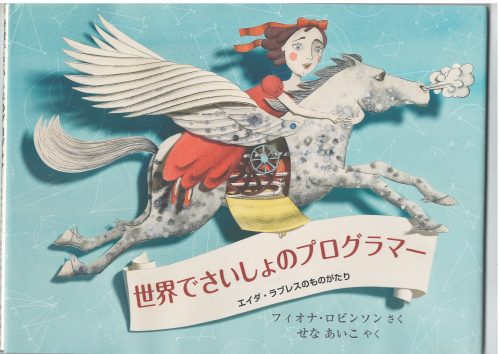

世界でさいしょのプログラマー(Ada’s Ideas)教員のコメント

世界でさいしょのプログラマー(Ada’s Ideas)教員のコメントエイダ・ラブレスをご存知ですか?世界で初めてのコンピューター・プログラマーと言われている女性です。彼女の旧姓はエイダ・バイロン。そう、彼女は英国の最も有名な詩人の一人、バイロン卿の娘です。この絵本はエイダの人生を子供向けに簡単に紹介したもので、彼女が開発した「ベルヌーイ数」の計算方法も宝探しに例えてわかりやすく解説されています。コンピューターが開発される100年も前から、絵や音楽もプログラムできると考えていたエイダ。科学的な研究には専門的な知識だけではなく、様々な事象への興味と想像力が必要であることを教えてくれる一冊です。簡単な英語で書かれていますので、是非原著にチャレンジしてみてください。

科学の困った裏事情教員のコメント

科学の困った裏事情教員のコメント“ハゲタカジャーナル(predatory journal)”という言葉を御存知でしょうか。内容を適切に審査する事なく、研究者から高額な投稿料をとって論文をオンライン掲載する学術誌の蔑称です。昨今多額の資金が科学研究に投入され、研究者は(実用的な)成果を上げることを強く求められています。著者は、成果主義によって研究環境が悪化し科学論文の質が低下している現状を鋭く指摘、科学のあるべき姿に向けた解決策を提言しています。将来アカデミックポストを目指している若い方に是非読んで欲しい本です。

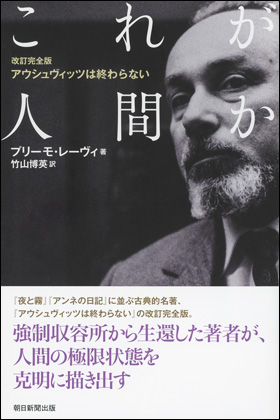

これが人間か教員のコメント

これが人間か教員のコメント私の書棚の中で、圧倒的な存在感を示し、「オレはここにいる」と主張している本。

イタリアのトリノ大学で化学を専攻した著者は、1944年2月にアウシュヴィッツに送られ、収容所で生活する「顔のない人間」たちを見る。「これが人間か」。だが、私にとって最も印象的な描写は、「オデュッセウスの歌」という章で、レーヴィがダンテ『神曲』の「地獄編」第26歌を穴だらけの記憶の底から拾い上げ、アルザス出身の学生ジャンに語るシーンである。それは、生き地獄の中で「これが人間だ」と肯定できる奇跡の時間。

「徳と知を求めるため、生をうけたのだ」。この本を読むと、この言葉の意味を実感することができる。そして、どうしても『神曲』が読みたくなる。 中原中也詩集教員のコメント

中原中也詩集教員のコメント1934年出版の『山羊の歌』、1938年出版『在りし日の歌』に収録の詩篇と未完詩篇を含む中原中也詩集。中也の詩は今読んでも、新鮮。言葉が意味と一体化し、道具になる前の、音とくっついた言葉の動きが感じられる。特に好きなのは「骨」というタイトルの詩(「ホラホラ、これが僕の骨だ、…」)。「(辛いこつた辛いこつた!)」を読むと今の時代のことを言っているように感じる。手に入りやすいものとしては2000年出版の新潮文庫『中原中也詩集』や2007年出版の角川ソフィア文庫『中原中也全詩集』があり、未完詩篇の入っているものがいいと思います。

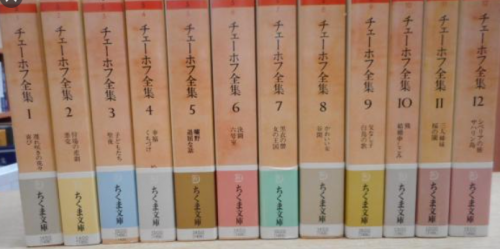

簡潔は才能の妹(アントン・チェーホフ)チェーホフ全集 全12巻セット教員のコメント

簡潔は才能の妹(アントン・チェーホフ)チェーホフ全集 全12巻セット教員のコメントロシアの作家チェーホフは世界でよく知られている短編の名人です。短編なので、読みやすいのがいいですが、深さがわかりにくい、という面もあります。チェーホフは類稀なアイロニーで人間の精神世界を繊細に解き明かし、最も短い短編にさえ、そこには人間の内的宇宙が立ち現れます。

彼は、社会と自分個人をとりまく絶望的な状況にもかかわらず、高い芸術性を持った詩情にあふれた作品を書き続けることができた天才です。普通は誰も気づかない、弱い者の「傷つけられた心」というものを、実によく描いていて、それが読者の感動を誘うのです。

例えば、「カシタンカ」は犬の目を通して、人間世界が活写されていますが、単に風刺しているだけではなくて、人間に共通の悩み(貧困、病気、死など)が一筆で見事に描かれていて、その詩心の豊かさに驚かされます。チェーホフの影響を受けた日本の作家は多いと思います(井伏 鱒二など)。

人はしばしば、他者と向き合う中で己を知るものです。チェーホフ作品を読み、その登場人物の心と向き合うことは、きっと他者や己の心を知る助けとなるでしょう。 The Collected Poems of Dylan Thomas 1934-1952教員のコメント

The Collected Poems of Dylan Thomas 1934-1952教員のコメントディラン・トーマスは英国ウェールズ出身の詩人・作家。Do not go gentle into that good night(「あのやさしい夜の中へおとなしく入ってはいけない」)が収録されている。この詩の Rage, rage against the dying of the light.(「死滅してゆく光に向かって 怒り狂え 怒り狂え」)は忘れられない一節。若い時は読んでなんとなくいいと思っただけだったが、今読むと心に響く。『ディラントーマス詩集』(松浦直己訳、彌生書房)など邦訳がある。手に入りやすいのは The Collected Poems of Dylan Thomas (2016, George Weidenfeld & Nicholson)。