研究室と先生たち

LABORATORIES AND PROFESSORS

電子システム工学科

DEPARTMENT OF

APPLIED ELECTRONICS

谷口 淳 先生

電子システム工学科教授

(谷口研究室)

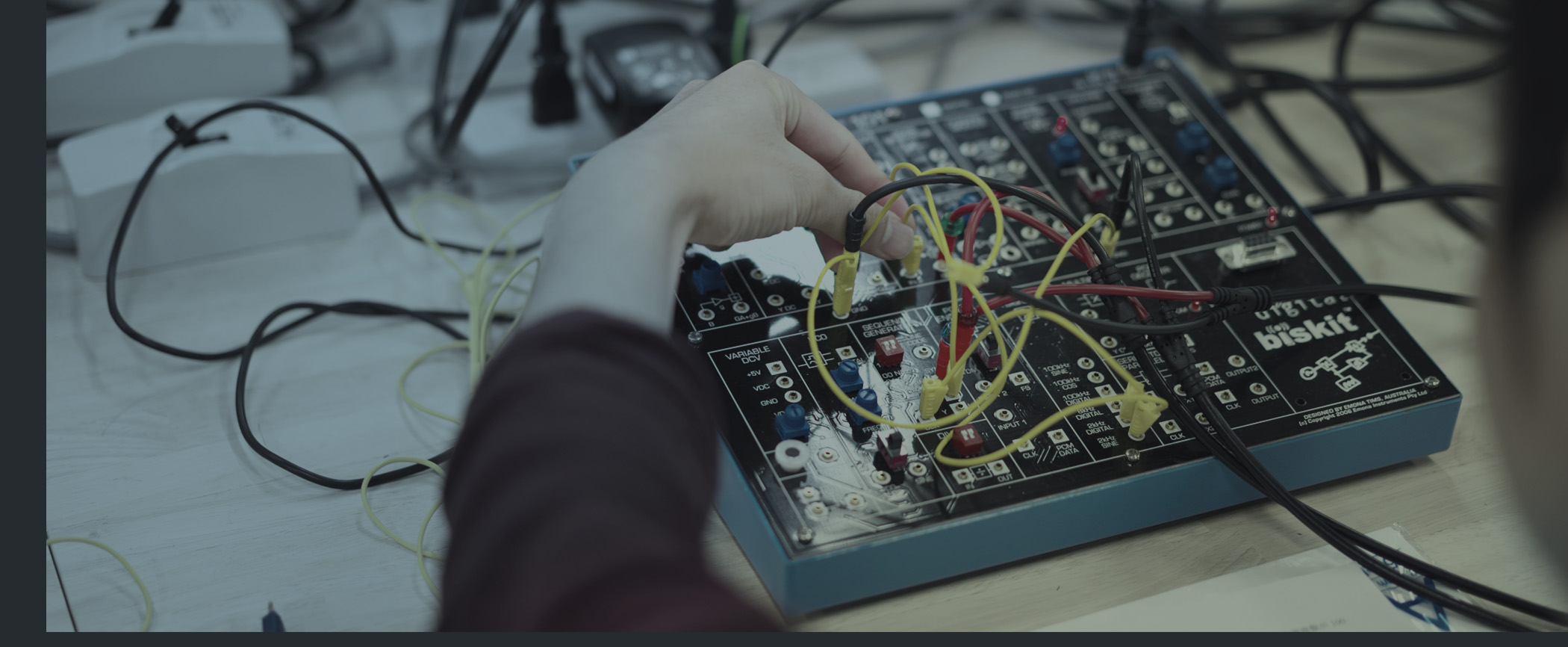

電子システム工学科に向いている学生ってどんな人ですか?

スマートフォンやパソコンなどの電子デバイスが、どのような技術やプログラムで動いているか興味がある人、物理現象を調べたり、電子工作が好きという人にも向いている学科です。

電子システム工学科の学生の特徴を教えてください。

情報リテラシーが高く、レポートなども期限を守るマジメな学生が多いですよ。

電子システム工学科の特徴的なカリキュラムは?

エレクトロニクスの動作原理を知るために、物理量・電子量の計測方法を学びます。ソフトウエアの動作原理はプログラミング演習で、また、通信、映像処理、高速化手法を身につけることで、通信・情報システムについて理解を深めていきます。普段何気なく使用しているデバイスやソフトウエアにつながる原理や仕組みを体系的に学べるカリキュラムです。

所属する研究室は、どうやって決めればいいですか?

3年次まではエレクトロニクスとソフトウエアの両分野の授業がありますが、4年次からはいずれかの研修室に所属して専門性を磨いていきます。3年次の12月の就職・進学ガイダンスで、就職や大学院進学について説明があり、その後、研究室の希望を提出。3月に配属研究室が決定します。

先輩と交流ってありますか?

4年生がTA(ティーチングアシスタント)としてサポートする授業もあります。先輩に研究室や卒業後の進路について相談する学生もいます。

谷口先生はどんな研究をされていますか?

ナノテクノロジーを使ったものづくりをしています。ナノテクノロジーは、高度情報化社会を支える基盤技術。コンピュータのメモリやCPUはナノテクノロジーにより記憶容量や計算スピードが格段に上がっています。次世代の技術をして期待されるナノメートルオーダー(10⁻⁹m)の超微細加工技術により、ナノオーダースタンプを作製。樹脂にその形状を複製や転写するナノインプリントリソグラフィの研究をしています。

大学入学までにやっておくといいことを教えてください。

物理や数学はしっかりと勉強しておいてください。物理の中でも、電気や磁気の分野は、目に見えないので、分かりにくいかもしれませんが、基礎を理解することで、大学の学びがより楽しくなります。

電子デバイス分野

Electronic Device

物質中の電子は光、熱、電場や磁場に感応してさまざまな性質を示します。逆に、その性質を利用してそれらを発生させることもできます。そのような機能的な性質を発揮するように創られた物質が電子デバイスです。

ICTシステム分野

ICT System

信号処理、通信、ヒューマンインタフェースを中心として構成されています。これらの技術は、現代社会において、人と機械あるいは人と人を結び、人々の生活を豊かにするための技術として非常に重要です。

知能制御システム分野

Intelligent Control System

自動車の速度を目標値に保つために、タコメーターなどで車速を測定し、それと目標値を比較し、その差に応じて制御器(マイコン)でエンジンの出力を操作することなどが計測と制御です。

コンピュータシステム分野

Computer System

現在、コンピュータは至るところで使われ、しかも有機的につながりつつあります。高度に発達したハードウェアと基本・応用ソフトウェアにより、システムとして今日の情報化社会を支えています。

マテリアル創成工学科

DEPARTMENT OF

MATERIALS SCIENCE

AND TECHNOLOGY

菊池 明彦 先生

マテリアル創成工学科教授

(菊池研究室)

マテリアル創成工学科に向いている学生ってどんな人ですか?

今、世の中にはさまざまな材料がみなさんの生活をよりよくするために使われています。そのような材料に興味を持ち、持続可能な未来のために新しい材料を作り、優れた材料の性質や働きを見出すことに興味のある方は当学科に向いています。

マテリアル創成工学科の学生の特徴を教えてください。

本学は実力主義を掲げていますが、そのことを理解したまじめに学ぶ学生が多いように思います。女性比率は3割ほどですが、博士課程進学を希望する女子学生も増えている印象があります。

マテリアル創成工学科の特徴的なカリキュラムは?

化学と物理を基礎に、種々材料の成り立ちや素材・機能のデザインについて広く学び、実社会への応用を目指す総合的な学びができます。ここから、環境・エネルギーや航空宇宙分野など、実社会で求められる生きた工学を学ぶことができるカリキュラムを構成しています。自ら積極的に学ぶアクティブラーニングを取り入れた授業科目も多くあります。

所属する研究室は、どうやって決めればいいですか?

2年、3年のときに教員からそれぞれの研究室で行う最先端の研究分野に関する講義があります。また、オープンラボも行われます。これらの機会に自分が興味を持つ研究室の話を聞き、また卒業研究や修士学生の研究発表を聴講して関心のある研究分野や研究室を決めていきます。3年生の2月頃に研究室の希望を提出、2月末に所属する研究室が決まります。

菊池先生はどんな研究をされていますか?

けがをしたときなどに使う絆創膏、視力補正に使われるメガネやコンタクトレンズなど、医療に関わる材料をバイオマテリアルといいます。医療に用いられる材料の性質をうまく利用することで、病気の信号を捉え、副作用の少ない効果的な治療に役立つ材料を作り出すこともできます。医師や薬剤師でなくても工学の立場から医療を支えることができます。

大学入学までにやっておくといいことを教えてください。

マテリアル創成工学科はさまざまな分野で使われる材料の創成のため、物理と化学の理解を前提に講義が行われます。大学入学までに学んだことを身につけておくことが大事です。そして、身の回りにあるものが、なぜ、どうしてそのように使われるのか、疑問に思うこと、好奇心を持つことが新しい材料作りに役立つでしょう。

新素材デザイン分野

New Material Design

センサーや情報通信に役立つ材料や次世代デバイス、最先端の金属合金、診断、治療のための高分子材料の設計などにアプローチします。準結晶、ハイパーマテリアル、永久磁石、マテリアルズインフォマティクス、半導体、機能性高分子、生体機能材料、診断用・治療用微粒子、機能性ガラス、機能性セラミックスなどを扱います。

新機能デザイン分野

New Function Design

高分子材料の機能向上や新機能の発現、AIを使った機能メカニズムの解析、神秘的な世界を魅せる液晶などにアプローチします。量子ビーム解析、拡張型自由エネルギーモデル、ロボット物質合成、ハイドロゲル、分解性高分子、マルチマテリアル、液晶の物性と応用などを扱います。

環境・エネルギー分野

Environment Energy

排熱を電気に変換して再利用する環境対策、原子・分子を直接「観る・聴く」(材料のナノワールド)、ガラスで創る素晴らしい未来などにアプローチします。熱電変換排熱発電、光触媒、太陽電池、二次電池などを扱います。

航空・宇宙分野

Aerospace

材料の視点から宇宙を見つめ、宇宙で使われる材料の設計や評価、21世紀の複合材料の躍進にアプローチします。炭素繊維強化プラスチック(CFRP)、宇宙機・航空機構造材料、耐熱複合材料、強度予測解析などを扱います。

生命システム工学科

DEPARTMENT OF

BIOLOGICAL SCIENCE

AND TECHNOLOGY

十島 二朗 先生

生命システム工学科教授

(十島研究室)

生命システム工学科に向いている学生ってどんな人ですか?

「分子生物工学」「環境生物工学」「メディカル生物工学」の3分野にまたがる幅広い研究をしているため、生物科学が好きで、生命の神秘や仕組みを解明したいいという人や、自然環境や食糧問題などへの関心が高い人、病気の原因解明や治療法の開発をしてみたいとい人にとっては、興味深い学びがたくさんあります。

生命システム工学科の学生の特徴を教えてください。

目的意識をしっかりと持ち、探求心のある学生が多いです。女子学生が増えている傾向にあり、男女比は半々。社交的で、いろいろな人と協調して物事に取り組むことが得意なタイプが多いですね。

高校で生物を学んでいないのですが大丈夫ですか?

1年次には、専門の教員による基礎的な生物の講義が多数開講されています。高校で生物を履修していなくても、2年次以降の生命科学の講義や実験に必要な知識を学べるので、問題ありません。

生命システム工学科の特徴的なカリキュラムは?

1年次は、分子生物学、細胞生物学、遺伝学、発生学、有機化学などの生命科学の基礎分野を学びます。2年次からは、さらに分子生物学、免疫学、生化学、生理学、酵素学など本格的な生命科学に触れ、3年次以降は生命システム工学実験を中心に現代バイオテクノロジーに関わる実験実習で考察、議論する力を磨きます。

先輩と交流ってありますか?

1~3年次まで、全員にチューターが付き、各研究室で交流会があります。このときに、4年生から学生生活や期末試験について教えてもらえることも。2年次からの実験実習には、4年生や大学院生がTA(ティーチングアシスタント)としてサポートするので、先輩たちと交流する機会も増えます。

学科のイベントはありますか?

毎年秋に学科のスポーツ大会「バイオカップ(現在の種目は研究室対抗バレーボール)」が開催されます。これは学部創設からずっと続くイベントで、1年生から大学院生まで自由に参加し楽しんでいます。

所属する研究室は、どうやって決めればいいですか?

3年次までに授業や実験でいろいろなことを学び、その中で一番自分が興味のあることをもとに決めればよいと思います。実際の研究室の配属は3年次の1月中旬に所属卒業研究をしたい研究室の希望調査があり、3月に配属が決まります。

十島先生はどんな研究をされていますか?

細胞が外部から物質を取り込むエンドサイトーシスの研究をしています。エンドサイトーシスは、細胞による栄養の取り込み、細胞増殖の調節、免疫応答、神経伝達など、さまざまな生命現象に関わる機構。インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症やがんなどの病気に深く関わっているため、エンドサイトーシスの仕組みを明らかにすることで、病気の原因解明や治療法の開発を目指しています。

大学入学までにやっておくといいことを教えてください。

大学での学びは、既存の枠組みを超えた新しいアイデアを考えたり、その実現のために課題を解決する力や、1つのことに集中して、成し遂げる力がとても大切になります。このためまずは学問の面白さを見つけ、それらを十分に学んでください。自由な発想ができるよう、机上の学問だけでなく、いろいろな機会に積極的に参加し、体験をして、自分が夢中になれるものを見つけてください。

分子生物工学分野

Molecular Biotechnology

生体高分子工学/生体物質化学/ケミカルバイオロジー

タンパク質や核酸などが織りなす生命現象を、最新の構造生物学・分子生物学・ケミカルバイオロジーを駆使して、分子・原子レベルで解析しています。遺伝情報発現機構の解明、医薬品・診断薬・プローブ分子などの開発につながる先端科学の創成を目指しています。

環境生物工学分野

Environmental Biotechnology

分子生態学/植物分子生物学/ゲノム工学

さまざまな生物が営む生存戦略・環境適応システムを分子・細胞・個体レベルで解明します。私たちの食と健康のみならず、持続可能な地球環境や生態系及び生物多様性の保全につながるイノベーションの創出と、生命の神秘の解明を目指しています。

メディカル生物工学分野

Medical Biotechnology

発生・再生工学/細胞生物学/免疫学/発生内分泌学/遺伝子工学/ゲノム生物学

生体応答を、遺伝子・分子・細胞レベルで解析し、生命現象の基礎的な研究から医薬品創出の応用研究まで幅広く展開しています。神経や免疫系の機能制御、がん治療など、さまざまな疾患を対象とした課題に取り組み、ヒトや動物の健康に貢献することを目指します。

物理工学科

DEPARTMENT OF

APPLIED PHYSICS

宮島 顕祐 先生

物理工学科教授

(宮島研究室)

物理工学科に向いている学生ってどんな人ですか?

やはり物理が好き、物理に興味がある人。新しいものを開発したり、原理を見出し、新しい現象を生み出すといいうことに興味がある人。応用範囲も広いので、将来、身の回りにある家電やデバイスなどの研究開発に携わりたいという人には、いい学科だと思います。

物理工学科の学生の特徴を教えてください。

全体的に、マジメに勉学に取り組む学生が多いですね。女子学生は多くないですが、企業からは物理を学んでいる女子学生を求める声は多く、就職にはかなり有利です。

物理工学科の特徴的なカリキュラムは?

物理の基礎から応用までを見据えたカリキュラムで、量子力学や統計力学などの現代物理学もしっかりと学べる内容です。他の学科・分野を横断的に学べる、電子システム工学講義実験やマテリアル創成工学講義実験といった科目もあり、興味や視野を広げられるカリキュラムになっています。

1年次は、どんな授業がありますか?

1年次は、数学や基礎物理学など専門科目を学んでいくための基礎となる知識や思考力を身につける科目が中心です。学生実験では、基本的な器具の使い方や装置の原理、レポートの書き方、プレゼンテーションの方法など、研究活動に必要な実践的な技術や知識を学びます。

所属する研究室は、どうやって決めればいいですか?

「物質科学」「複雑科学」「エネルギー科学」「ナノデバイス」の4つの研究領域があり、3年次にそれぞれの分野の選択科目で専門性を養います。その時に、自分が興味を持てる分野を探すとよいでしょう。3年次年度末には研究室見学や説明会があるので、それらに参加して希望する研究室を決めるとよいと思います。

宮島先生はどんな研究をされていますか?

専門は「光物性」で、簡単に言えば、新しい材料に光を当ててその性質を明らかにしようという研究です。レーザーやディスプレイなどには強い光を放出する物質、太陽電池には光をよく吸収する物質が利用されます。物質は組成や形態などで光に対する応答が変わるため、それらの光学現象を捉えることで未来の光デバイスに応用できる物質や物理現象を探求しています。

大学入学までにやっておくといいことを教えてください。

勉強であれば、数学、特に微分積分はできるようにしてください。あとは、物理が面白いと思い気持ちが大事。面白いと思ったことを本気で学びたいというモチベーションで、入学してほしいです。その気持ちがある人ほど、学びがいがある学科ですから。

物質科学分野

Materials Science

物質の中の電子の振る舞いなど、現代物理の基本理である量子力学が切り開いてきた物質の性質を探究し、これまで存在しなかった物性の発見や物質機能性の開拓に取り組みます。現代の私たちの生活はさまざまな機能を持つ物質により支えられています。新たな物質の機能性の開拓は、私たちの未来の生活に新たな可能性を生み出します。

複雑科学分野

Complex Science

ヒトの脳活動や魚の群遊など、複数の要素が組み合わさって起きる創発的な現象を非線形力学系の視点から数理的に解き明かしていきます。複雑科学分野では、脳への情報伝達の仕組みや、個人が多様な関係性でつながる人間社会のネットワーク解析なども研究します。

エネルギー科学分野

Energy Science

エネルギーの貯蔵・輸送・変換を物理的な視点から理解し、新しい応用を創出していくことはサスティナブルな未来を実現するための重要な課題。量子コンピュータの核となる「高温超伝導」や、身の回りにある振動や熱を電気エネルギーに変換する「エネルギーハーベスティング」など、新しいエネルギー分野の開拓を進めています。

ナノデバイス分野

Nano Device

電子や分子、イオン等の微粒子はナノ空間やナノ周期構造中に置かれると量子力学的な効果が顕在化するようになります。ナノデバイス分野では原子や分子レベルで領域をデザインすることで、省電力性に優れた極小スケールの高機能次世代メモリや、エネルギー素子、新しい機能を持つ極小デバイスの研究開発を進めます。

機能デザイン工学科

DEPARTMENT OF

MEDICAL AND ROBOTIC

ENGINEERING DESIGN

曽我 公平 先生

機能デザイン工学科教授

(曽我研究室)

機能デザイン工学科に向いている学生ってどんな人ですか?

「ヒトのカラダを助ける工学」に携わってみたい人や、自らの創造力と工学の力で、人々が幸せに暮らせるような技術開発やイノベーションを起こしたい人。ナノメディスンやロボティクスに興味がある人にも向いている学科です。

機能デザイン工学科の特徴的なカリキュラムは?

前例のない課題を自ら見つけ出し、共感・定義・概念化・試作・検証のプロセスで、その課題にアプローチしていくメソッド「デザイン思考」。学部全体で1年次に「デザイン思考入門」が必修となっていますが、機能デザイン工学科では、2~3年次に基礎・応用・実践までの段階的なカリキュラムを用意。実習を交えながら、「デザイン思考」をより実践的に学びます。

どんな授業がありますか?

1~2年次には、教養科目のほかに、工学の基盤となる数学や物理、化学、生物学といった基礎科学、デザイン思考、プログラミングを学び、卒業研究や大学院での研究で必要となる知識や技術を身につけていきます。3年次からは、「メディカル機能工学コース」と「運動機能工学コース」に分かれ、コース必修科目を受講。横断的な知識が必要となる学科のため、別のコースの科目も選択で学べるようにしています。

所属する研究室は、どうやって決めればいいですか?

4年次には、「メディカル機能」「知能認識」「運動ロボティクス」の3分野12の研究領域いずれかの研究室に所属して卒業研究を取り組みます。1つの領域で解決できる課題はなく、3分野の横断・融合した研究が進められていく予定です。

新設学科ですが、先輩と交流ってありますか?

2023年入学生が、機能デザイン工学科の1期生になります。他の学科に比べると先輩は少ないですが、先進工学部の既存学科から着任される先生も多いので、他学科の先輩と交流する機会があると思います。

曽我先生はどんな研究をされていますか?

生物に関わる「見えないものを見えるようにする」イメージングプロセスやフォトニクスの研究をしています。簡単に言えば、光るナノ粒子を使って、体内の深部にあるがんを見つけたり、分布する脂肪を見えるようにするという新技術の開発・研究です。医療の診断から治療まで幅広い分野で実装できる「使える工学」を目指しています。

大学入学までにやっておくといいことを教えてください。

数学や理科、国語、英語は、受験のための教科ではなく、将来使うための基礎学問です。高校で学んだ知識を活用して、世の中で起こるさまざまな現象や出来事を説明してみると、基礎を応用する力が身についていきます。それを、普段から心がけているといいと思います。

メディカル機能分野

Medical Function

ヒトの身体の中での代謝に関わる機能を助ける工学の研究です。薬は本来分子として患部で効くだけではなく、どうやって患部に運ばれてどのように効くかという多彩な機能を持つように設計されます。それを支配する細胞や組織の応答に注目したメカノバイオロジー 、薬の設計に注目したナノメディスン、高分子などの材料の科学をさまざまに応用することに注目したマテリアル、身体の中での物質やエネルギーの動きに注目したバイオロジスティクスなどの研究分野があります。

知能認識分野

Intelligence Recognition

ヒトの頭の中で行われる情報処理機能を助ける工学の研究です。頭が担う機能は、感覚器で得た情報を整理し、組み換え、再構築することで「わかる」形に変換されます。その機能を助けるのが「知能認識」の研究分野です。光を使ってカラダのさまざまな見えない情報までも見せようとするフォトニクス、画像情報を「わかる」形にまで高度なアルゴリズムで変換するイメージプロセス、ビッグデータを健康管理に役立てる健康認知機能、これらを統合してイノベーションを起こす技術に展開するデザイン学の研究分野があります。

運動ロボティクス分野

Exereise Robotex

ロボティクスとはロボットの設計・製作・制御を行う「ロボット工学」を意味します。歩く、走るに始まり、カラダを使って行う四肢による運動の機能を助ける工学の研究を進めるのがこの研究分野です。障がい者が走るために必要な義足などを研究する障がい者スポーツ機能工学、文字通りロボットの四肢の運動を研究するロボティクス、人に似た運動を行えるロボットの機能を研究するヒューマノイド運動機能、ヒトがカラダを制御するようにロボットを制御するヒューマノイド制御などの研究分野があります。

Other Departments

他の学科をみる