研究

非接触で心拍数を測れる「近赤外カメラ」の研究について【Interview 前田慶博助教 浜本隆之教授】画像処理、知覚情報処理

東京理科大学 工学部 電気工学科 研究分野:画像処理、知覚情報処理 |

|

|

皆さんは、「カメラで動画を撮り心拍数を測る」という技術を知っていますか?聴診器を用いたり、手首を触って脈をとったりすることなく、カメラで心拍数を測れる技術を研究している東京理科大学工学部電気工学科の前田慶博先生にお話をお聞きしました。

皆さんは、「カメラで動画を撮り心拍数を測る」という技術を知っていますか?聴診器を用いたり、手首を触って脈をとったりすることなく、カメラで心拍数を測れる技術を研究している東京理科大学工学部電気工学科の前田慶博先生にお話をお聞きしました。

「近赤外カメラ画像」を活用した研究とは

前田先生はどのような研究を行っているのか教えてください。

私が所属する浜本・佐藤研究室では、画像情報の信号処理を中心に、イメージセンサ、画像処理システム、コンピュータビジョンに関して幅広く研究を行っています。画像処理の分野でとても多彩な研究をしているというのが当研究室の魅力の一つだと思います。その中でも私は、高精度で物体を認識する技術や処理速度の高速化に関する研究を主に行っています。宇宙での活用という点では、「近赤外カメラ」で撮った画像を用いて非接触で心拍等の生体信号を取るという技術の研究をしています。

私が所属する浜本・佐藤研究室では、画像情報の信号処理を中心に、イメージセンサ、画像処理システム、コンピュータビジョンに関して幅広く研究を行っています。画像処理の分野でとても多彩な研究をしているというのが当研究室の魅力の一つだと思います。その中でも私は、高精度で物体を認識する技術や処理速度の高速化に関する研究を主に行っています。宇宙での活用という点では、「近赤外カメラ」で撮った画像を用いて非接触で心拍等の生体信号を取るという技術の研究をしています。

近赤外カメラ画像を活用した研究について詳しく教えてください。

まず、近赤外とは、波長領域で可視光線と赤外線の間に位置する領域を指します。近赤外光は人間の目には見えない光です.そのため、照明として近赤外光を使用すると、人間の目には影響を与えず、外乱(ノイズ)を抑えながら安定的に撮れるという長所があります。近赤外カメラは一般的なRGB(赤・緑・青)を撮るカメラに比べると少し特殊ではありますが、身近なところに増えてきています。最近はiPhoneにも搭載されて、赤外光で奥行き情報を取得できるようになりましたね。

まず、近赤外とは、波長領域で可視光線と赤外線の間に位置する領域を指します。近赤外光は人間の目には見えない光です.そのため、照明として近赤外光を使用すると、人間の目には影響を与えず、外乱(ノイズ)を抑えながら安定的に撮れるという長所があります。近赤外カメラは一般的なRGB(赤・緑・青)を撮るカメラに比べると少し特殊ではありますが、身近なところに増えてきています。最近はiPhoneにも搭載されて、赤外光で奥行き情報を取得できるようになりましたね。

宇宙での簡単な遠隔医療が可能に

近赤外カメラは宇宙でどのように活躍するのですか?

宇宙の居住空間で近赤外カメラを使用して簡単に心拍数や健康状態の観察を行います。例えば、コロナ禍になって、建物に入る際にカメラで体温測定を行うことがよくありますよね?それと同様のアプローチで、人間の皮膚を撮って心拍数や酸素飽和度を非接触かつ高精度で測ろうというのが最終的な実用化のイメージです。これが出来るようになると、健康のモニタリングを非接触で地球から行えるようになり、宇宙での遠隔医療が一気に簡単になります。

宇宙の居住空間で近赤外カメラを使用して簡単に心拍数や健康状態の観察を行います。例えば、コロナ禍になって、建物に入る際にカメラで体温測定を行うことがよくありますよね?それと同様のアプローチで、人間の皮膚を撮って心拍数や酸素飽和度を非接触かつ高精度で測ろうというのが最終的な実用化のイメージです。これが出来るようになると、健康のモニタリングを非接触で地球から行えるようになり、宇宙での遠隔医療が一気に簡単になります。

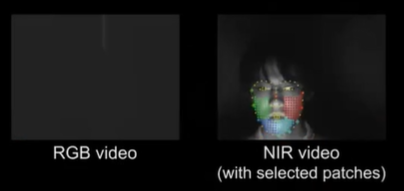

図1 暗い場所でのモニタリングの様子(左:RGBカメラ 右:近赤外カメラ)

図1の、左の画像のように照明が当たっていない状態で撮った写真でも、右の画像のように人間の目には見えない近赤外の照明を当てることで、十分な精度で心拍数を測れることが検証されています。

宇宙だからこそ難しい部分、逆にこの技術が活きる部分はありますか?

近赤外カメラの分野は地上でも宇宙でも変わらずに応用が利く分野です。研究において、「宇宙だから」と特別意識することはあまり無く、自分の研究はどこでも生かせると思っています。ただ、宇宙居住空間(スペースコロニー)が地上と同じような環境になるという前提にはなるので、そこに依存する部分が大きいのも実情です。また、この技術が大きく活きるという観点ですと、地上から宇宙に高性能だけどかさばるセンサを沢山持っていくことは難しいですよね?そんな時に、近赤外カメラを持っていけば、普通のカメラとしてはもちろん、健康察用の医療システムとしても活躍するので、宇宙でこそ本領を発揮する技術だと思っています。

宇宙も地上も変わらずに目指すこと

今後目指していくことは何ですか?

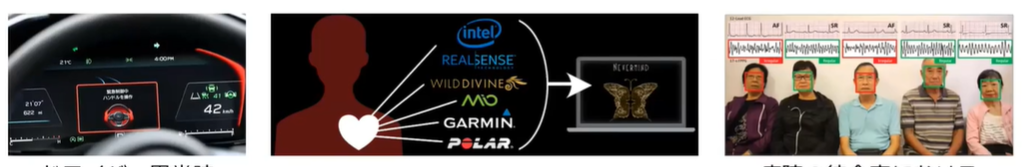

目標は、非接触の近赤外カメラを使用して、心拍数・血圧・呼吸数等の生体兆候(バイタル)をモニタリングする技術の研究を行い、宇宙やへき地等の遠隔医療の分野で応用していくことです。他にも、自動車に搭載してドライバーの観察を行うシステムの開発や、病院の待合室で複数人を同時にモニタリングするといった応用例もありますね。また、私の専門に関する部分では、画像を「より綺麗に」「より速く」処理する技術を追求していきたいです。宇宙は遠いので通信で大きな遅延が発生しますし、それに処理が含まれると更に遅くなります.また写真は解像度が大きくなればなるほど、つまり衛星写真などがそうですが綺麗な写真ほど、転送や処理に時間がかかりますよね。それを今よりもっと速くしていくことで、宇宙開発に貢献していきたいと思っています。

目標は、非接触の近赤外カメラを使用して、心拍数・血圧・呼吸数等の生体兆候(バイタル)をモニタリングする技術の研究を行い、宇宙やへき地等の遠隔医療の分野で応用していくことです。他にも、自動車に搭載してドライバーの観察を行うシステムの開発や、病院の待合室で複数人を同時にモニタリングするといった応用例もありますね。また、私の専門に関する部分では、画像を「より綺麗に」「より速く」処理する技術を追求していきたいです。宇宙は遠いので通信で大きな遅延が発生しますし、それに処理が含まれると更に遅くなります.また写真は解像度が大きくなればなるほど、つまり衛星写真などがそうですが綺麗な写真ほど、転送や処理に時間がかかりますよね。それを今よりもっと速くしていくことで、宇宙開発に貢献していきたいと思っています。

図2 近赤外カメラの技術の実用化例(左:ドライバー異常時対応システム 中央:生理学的反応を利用したビデオゲーム

右:患者のスクリーニング)

近赤外カメラが、地上でも宇宙でも大きく活躍するのが楽しみです!前田先生、本日はお話を聞かせて頂きありがとうございました。

インタビューを終えて

前田先生へのインタビューをきっかけに、近赤外カメラで心拍数を測れる技術を初めて知りました。この技術が将来活躍することが楽しみになりました。また、前田先生の「自分の研究分野は地上でも宇宙でも場所に関係なくどこでも活躍する」という言葉が印象的でした。これまでは、「宇宙だから特別な技術」という考えにとらわれていましたが、情報・電気の分野ではそうではなく、「宇宙は単に距離が離れている場所」という面もあることを再確認しました。

前田先生へのインタビューをきっかけに、近赤外カメラで心拍数を測れる技術を初めて知りました。この技術が将来活躍することが楽しみになりました。また、前田先生の「自分の研究分野は地上でも宇宙でも場所に関係なくどこでも活躍する」という言葉が印象的でした。これまでは、「宇宙だから特別な技術」という考えにとらわれていましたが、情報・電気の分野ではそうではなく、「宇宙は単に距離が離れている場所」という面もあることを再確認しました。

前田先生、貴重なお話をありがとうございました。

記事作成:柳凪咲(宇宙の学び舎seed)

宇宙の学び舎seed |

![]() 前田慶博助教についてはこちら

前田慶博助教についてはこちら

![]() 浜本隆之教授についてはこちら

浜本隆之教授についてはこちら

東京理科大学 工学部 機械工学科 3年

東京理科大学 工学部 機械工学科 3年