研究

流体が分かると何ができる?【Interview 山本誠先生】流体工学(数値流体工学、乱流、圧縮性流、混相流、マルチフィジックス)

研究分野: |

|

私たちの身のまわりには、水や空気といった流体が関わる現象が多く存在します。しかしながら、その流体現象を理解することがどれほど重要で、私たちの生活の役に立っているかについて意識することは多くないように感じます。流体現象を研究して理解することで地上と宇宙に何がもたらされるかについて、東京理科大学 工学部機械工学科の山本誠先生にお聞きしました。

私たちの身のまわりには、水や空気といった流体が関わる現象が多く存在します。しかしながら、その流体現象を理解することがどれほど重要で、私たちの生活の役に立っているかについて意識することは多くないように感じます。流体現象を研究して理解することで地上と宇宙に何がもたらされるかについて、東京理科大学 工学部機械工学科の山本誠先生にお聞きしました。

山本先生の研究における「2本の柱」

山本先生が、現在ご研究されている内容をお教えいただけますでしょうか?

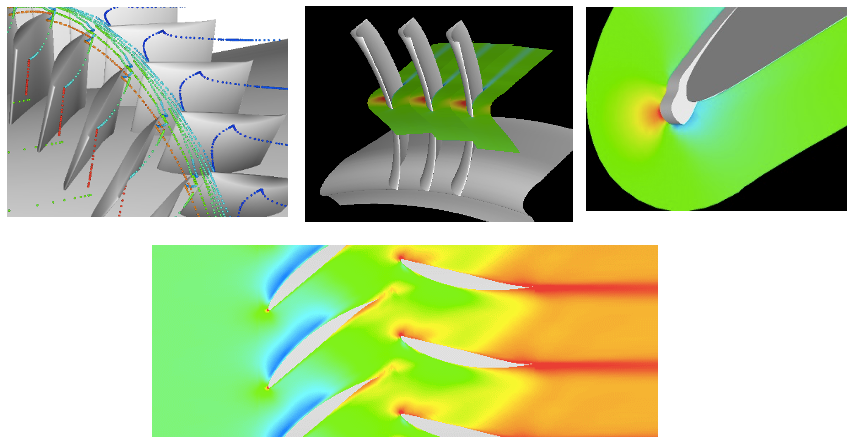

私はコンピュータ・シミュレーションを使って流体現象を解明しながら、それを流体が関係するあらゆる分野へと応用する研究を行っています。現在の主なターゲットは2つあり、①産業界のあらゆる機械への応用(特にジェットエンジンで生じる着氷現象のシミュレーション)②医療系のシミュレーションです。現在は、これら2つを研究の柱としています。

私はコンピュータ・シミュレーションを使って流体現象を解明しながら、それを流体が関係するあらゆる分野へと応用する研究を行っています。現在の主なターゲットは2つあり、①産業界のあらゆる機械への応用(特にジェットエンジンで生じる着氷現象のシミュレーション)②医療系のシミュレーションです。現在は、これら2つを研究の柱としています。

山本先生のご研究を調べていると、特に「マルチフィジックス・シミュレーション」という言葉がキーワードになっていると感じたのですが、いかがでしょうか?

世の中に存在する流体には、多くの場合いろいろなものが混ざっています。そして、流体現象と共に、混ざったものが流体現象にくっついて別の物理現象も引き起こします。そうした現象も含めて一緒にシミュレーションする技術が、マルチフィジックス・シミュレーションです。例えば、ロケットの固体燃料にはアルミの粉が混ざっています。その燃料を燃焼させることでロケットは推進力を得ますが、それと同時にアルミの粉が高速で噴出されます。噴出されたアルミの粉がエンジンの壁面にぶつかると、壁面は削れていってしまいます。そうして削れることで、エンジンは不具合を起こす可能性があり、重大な事故にも繋がりかねません。マルチフィジックス・シミュレーションによって、エンジンの燃焼と共に、アルミの粉の挙動を明らかにすることで、そうした現象への対策を取ることができ、効率的で安全なエンジンの設計が可能となります。

世の中に存在する流体には、多くの場合いろいろなものが混ざっています。そして、流体現象と共に、混ざったものが流体現象にくっついて別の物理現象も引き起こします。そうした現象も含めて一緒にシミュレーションする技術が、マルチフィジックス・シミュレーションです。例えば、ロケットの固体燃料にはアルミの粉が混ざっています。その燃料を燃焼させることでロケットは推進力を得ますが、それと同時にアルミの粉が高速で噴出されます。噴出されたアルミの粉がエンジンの壁面にぶつかると、壁面は削れていってしまいます。そうして削れることで、エンジンは不具合を起こす可能性があり、重大な事故にも繋がりかねません。マルチフィジックス・シミュレーションによって、エンジンの燃焼と共に、アルミの粉の挙動を明らかにすることで、そうした現象への対策を取ることができ、効率的で安全なエンジンの設計が可能となります。

また、近年注目されている再使用ロケットでは、高効率なだけでなく、複数回の使用に耐えられる安全で長寿命なエンジンを設計することが求められます。そうしたところでも、マルチフィジックス・シミュレーションによる解析が必要不可欠です。流体に関係する複合的な現象をシミュレーションできるマルチフィジックス・シミュレーションの技術は、私の研究室の強みだと思います。

ジェットエンジンにおけるマルチフィジックス現象のシミュレーションwith JAXA, IHI 図提供:山本先生

先ほど現在のご研究における2本の柱としてご紹介いただいた、それぞれについて詳しくお教えいただけますでしょうか?

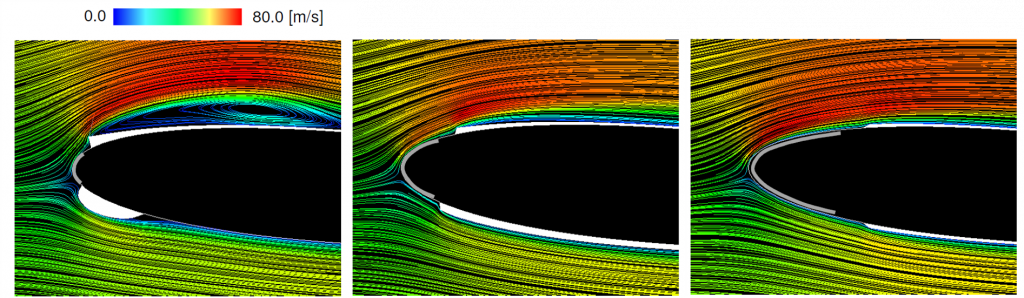

まず、「①ジェットエンジンで生じる着氷現象のシミュレーション」に関する研究について。飛行機が雲の中を通る際に、エンジンが過冷却された水滴をいっぱい吸い込んでしまうと、その水滴がエンジン内に氷として付着する着氷現象が生じます。そうした着氷現象は、エンジンの停止や破損につながる恐れがあります。そのため、着氷しにくい形状の研究や、着氷のメカニズムを解明してシミュレーションを可能にする研究を行っています。

まず、「①ジェットエンジンで生じる着氷現象のシミュレーション」に関する研究について。飛行機が雲の中を通る際に、エンジンが過冷却された水滴をいっぱい吸い込んでしまうと、その水滴がエンジン内に氷として付着する着氷現象が生じます。そうした着氷現象は、エンジンの停止や破損につながる恐れがあります。そのため、着氷しにくい形状の研究や、着氷のメカニズムを解明してシミュレーションを可能にする研究を行っています。

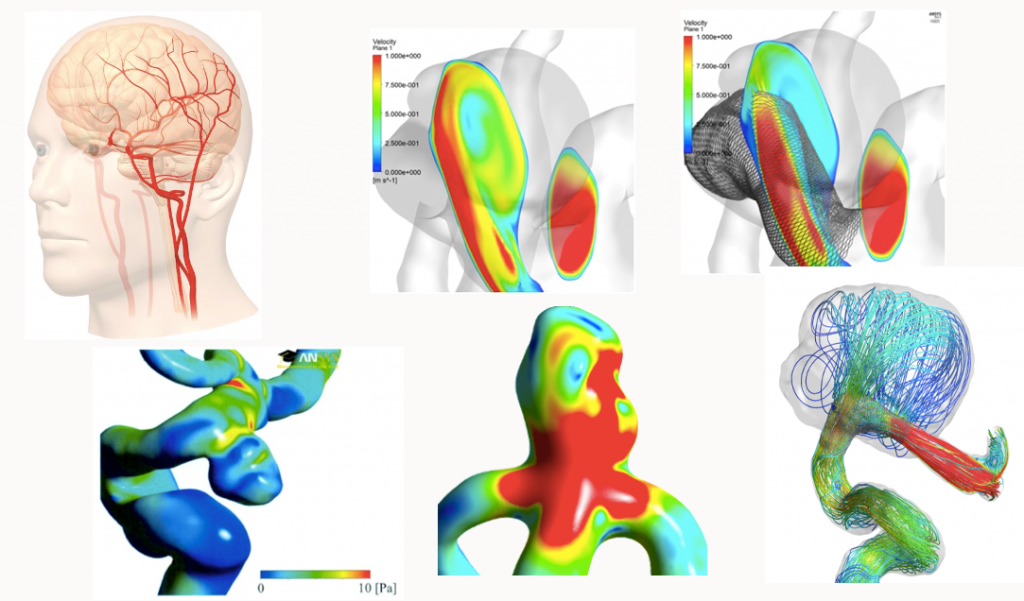

「②医療系のシミュレーション」に関する研究は、脳動脈瘤や、心臓、鼻腔などに対して行っていますが、現在は主に脳動脈瘤に関する研究を行っています。現在、脳動脈瘤にはいつ破裂するかを診断するための診断基準がありません。そこで、脳動脈瘤や血管を再現して血液の流れをシミュレーションすることで、脳動脈瘤の成長や破裂を予測可能にするための研究を行っています。また、コイルやステントを用いた脳動脈瘤の手術に対する手術効果の術前予測を、血の流れをシミュレーションすることで可能にするための研究も行っています。

ヒーター付防氷翼における着氷シミュレーション、白:氷、灰色:ヒーター、流線の色は流速 図提供:山本先生

それぞれのご研究における難しいところは、どのあたりでしょうか?

着氷現象のシミュレーションは、ジェットエンジンの設計や製造における大きな手戻りをなくす上で非常に重要となりますが、現実に生じる着氷現象を再現するようなシミュレーションを実現することがとても難しいです。医療系のシミュレーションでは、工業製品と違ってシミュレーションの対象となるものの形が1つに定まらないところが非常に難しいです。患者さん一人一人、血管の形も動脈瘤の形も全て異なるためばらつきが大きく、統一的な見解を導くためには症例の数を増やして統計的に処理するなど地道な調査が必要となります。

着氷現象のシミュレーションは、ジェットエンジンの設計や製造における大きな手戻りをなくす上で非常に重要となりますが、現実に生じる着氷現象を再現するようなシミュレーションを実現することがとても難しいです。医療系のシミュレーションでは、工業製品と違ってシミュレーションの対象となるものの形が1つに定まらないところが非常に難しいです。患者さん一人一人、血管の形も動脈瘤の形も全て異なるためばらつきが大きく、統一的な見解を導くためには症例の数を増やして統計的に処理するなど地道な調査が必要となります。

脳動脈瘤の成長・破裂予測および手術効果のシミュレーションwith 東京慈恵会医科大学 図提供:山本先生

地上での研究が宇宙分野へ

先ほど、ロケットエンジンについてのお話がありましたが、宇宙分野において先生がご研究されてきた内容は、どのようなものでしょうか?

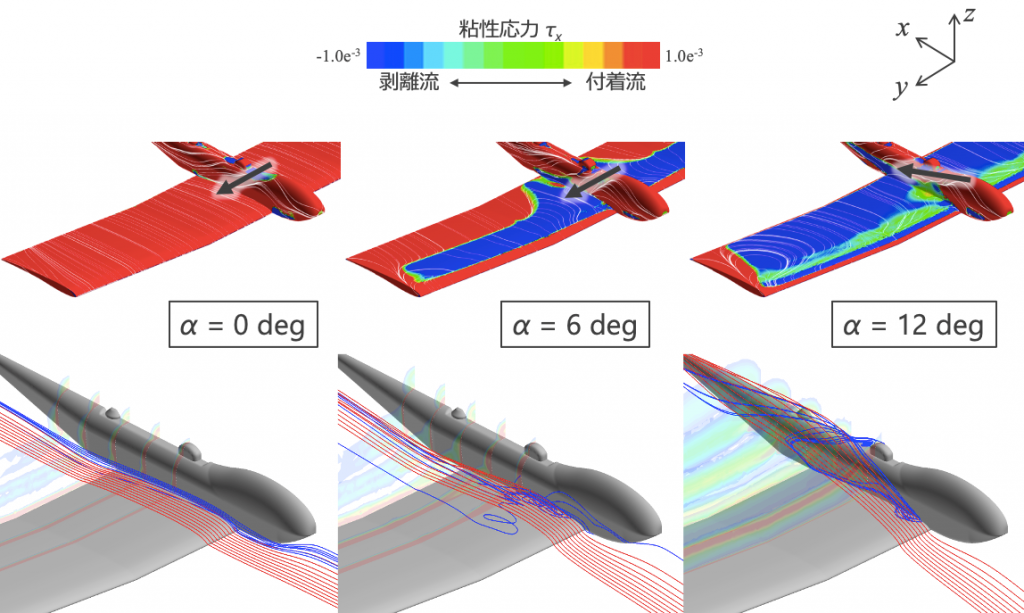

先ほどお話ししたロケットエンジンに関する研究については、その他に再使用ロケットが地上に着陸する際の、ジェット噴射と機体姿勢に関するシミュレーションの研究を行っていました。火星探査飛行機に関する研究を行っていたこともあります。火星の大気は風が強く、微粒子が地球よりもずっと多く浮遊しているため、そうした微粒子に探査機がぶつかると表面が削れていってしまいます。このため、そうした微粒子に関するシミュレーションを可能にする研究を行っていました。また、火星探査航空機の形状に関して空力的に最適な形状を提案するための研究も行っていました。

先ほどお話ししたロケットエンジンに関する研究については、その他に再使用ロケットが地上に着陸する際の、ジェット噴射と機体姿勢に関するシミュレーションの研究を行っていました。火星探査飛行機に関する研究を行っていたこともあります。火星の大気は風が強く、微粒子が地球よりもずっと多く浮遊しているため、そうした微粒子に探査機がぶつかると表面が削れていってしまいます。このため、そうした微粒子に関するシミュレーションを可能にする研究を行っていました。また、火星探査航空機の形状に関して空力的に最適な形状を提案するための研究も行っていました。

火星探査航空機の空力特性に関するシミュレーション with 藤井孝藏先生 図提供:山本先生

先生のご研究と宇宙分野が繋がったきっかけなどはありますでしょうか?あるいは、宇宙分野の研究をしていく中で、現在のような地上への研究に繋がったのでしょうか?

私の場合は、地上での問題を解決するために研究をして確立した技術が、宇宙分野における問題にも応用できることが分かったところから、自分の研究が宇宙分野へと繋がっていきました。はじめにお話しした固体ロケットのエンジンにおけるエロージョン(機械的作用による摩耗現象)の研究は、もともとガスタービンにおけるエロージョンの問題に取り組んでいたところから始まりました。ガスタービンのエロージョンを研究する中で、その現象をシミュレーションする技術を確立し、そしてその技術が宇宙分野のロケットエンジンにおけるエロージョンの問題にも応用できるのではないかと考えて、繋がっていきました。

私の場合は、地上での問題を解決するために研究をして確立した技術が、宇宙分野における問題にも応用できることが分かったところから、自分の研究が宇宙分野へと繋がっていきました。はじめにお話しした固体ロケットのエンジンにおけるエロージョン(機械的作用による摩耗現象)の研究は、もともとガスタービンにおけるエロージョンの問題に取り組んでいたところから始まりました。ガスタービンのエロージョンを研究する中で、その現象をシミュレーションする技術を確立し、そしてその技術が宇宙分野のロケットエンジンにおけるエロージョンの問題にも応用できるのではないかと考えて、繋がっていきました。

最後になりますが、スペースシステム創造研究センターが実現を目指しているものとして、宇宙居住があります。先生のご研究から宇宙居住の実現に繋がる研究として、今後どのようなものが期待できますでしょうか。

最後になりますが、スペースシステム創造研究センターが実現を目指しているものとして、宇宙居住があります。先生のご研究から宇宙居住の実現に繋がる研究として、今後どのようなものが期待できますでしょうか。

私の研究は、宇宙での居住空間における室内環境のシミュレーションにおいて貢献できると思います。人々が宇宙で安全かつ快適に過ごすことのできる空間を実現するためには、流体現象をシミュレーションすることが非常に重要です。宇宙での居住空間において空気中を浮遊する汚染物質やウィルスが発生した場合には、その物質がどこに移動して、どういう濃度になるかといったこともシミュレーションできると思います。

私の研究は、宇宙での居住空間における室内環境のシミュレーションにおいて貢献できると思います。人々が宇宙で安全かつ快適に過ごすことのできる空間を実現するためには、流体現象をシミュレーションすることが非常に重要です。宇宙での居住空間において空気中を浮遊する汚染物質やウィルスが発生した場合には、その物質がどこに移動して、どういう濃度になるかといったこともシミュレーションできると思います。

山本先生へのインタビューの様子

インタビューを終えて

流体現象を理解していることで、私たちの生活を支える小さな機械から産業を支える大きな機械まで、多くの機械が効率的で安全かつ長寿命に動かせていることを学びました。そして、機械だけではなく、血液が流れる私たちの身体の仕組みを理解することにも繋がることを知りました。これからも様々な流体現象を解明していくことが、地上や宇宙で活躍する技術へと繋がることを心待ちにしつつ、そうした研究に注目していこうと思います。

流体現象を理解していることで、私たちの生活を支える小さな機械から産業を支える大きな機械まで、多くの機械が効率的で安全かつ長寿命に動かせていることを学びました。そして、機械だけではなく、血液が流れる私たちの身体の仕組みを理解することにも繋がることを知りました。これからも様々な流体現象を解明していくことが、地上や宇宙で活躍する技術へと繋がることを心待ちにしつつ、そうした研究に注目していこうと思います。

また、これから宇宙分野が必要とする技術は一層多様となり、これまで地上で培ってきた技術が、宇宙で活躍する機会はより多くなると感じています。山本先生のご研究のように、今後あらゆる地上の技術が宇宙でも活躍する未来が楽しみです。山本先生、貴重なお話をありがとうございました。

記事作成:穂積 佑亮(宇宙の学び舎seed)

宇宙の学び舎seed |

![]() 山本誠教授についてはこちら

山本誠教授についてはこちら

用語

■マルチフィジックス・シュミレーション

世の中に存在する流体には、多くの場合いろいろなものが混ざっています。そして、流体現象と共に、混ざったものが流体現象にくっついて別の物理現象も引き起こします。そうしたさまざまな物理現象が複雑に相互干渉する現象をマルチフィジックス流体現象と言い、マルチフィジックス流体現象をシミュレーションする技術がマルチフィジックス・シミュレーションです。

■エロージョン

固体、液体及び気体が材料に機械的作用によって生じさせる摩耗現象のこと。

東京理科大学 工学部 機械工学科

東京理科大学 工学部 機械工学科