高校生と高校理科教員のための細胞培養講習会 開催報告

2025年8月26日・28日の2日間、本学神楽坂キャンパスにて、理数教育研究センター主催の「高校生と高校理科教員のための細胞培養講習会」(松田良一・東京理科大学 客員教授(元教授)、東京大学 名誉教授講師:坂下丈太・東京学館浦安高等学校 非常勤講師、東京理科大学 理学研究科 科学教育専攻 博士後期課程3年)を開催しました。受講者は27名(高校1年生10名、高校2年生9名、高校3年生1名、高校教員4名、その他3名)でした。

はじめに

安価で容易な細胞の観察方法の必要性

高校や大学の教育現場では最初に「細胞」が生物の身体を構成する基本単位であると先ず教えます。しかし、倒立顕微鏡など機材が不足しているため、実物の動物細胞を観せる機会はほとんどありません。まず信じさせることから始めるのは、あるべき理科教育でしょうか? このギャップを克服するにはどうしたら良いのでしょうか?

毎年、「細胞培養講習会」を開催していくうちに、私たちはこのギャップを解消する方法を見出し、中学高校や大学教養課程の教育現場でも細胞の培養と観察ができるようになりました。

細胞の発見

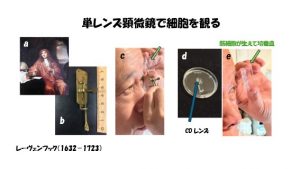

動物細胞を発見したのはオランダのレーヴェンフック(1632-1723)です。彼はアムステルダムの織物商で、織物の品質検査のため高倍率の虫眼鏡を必要としていました。コルク薄片に細胞を見つけたロバート・フックの「ミクログラフィア」は当時の話題の書でした。その中で掲載された織物の精巧な顕微鏡画に魅せられて、織物商のレーヴェンフックがより高倍率の虫眼鏡を作ろうと思ったのでしょう(文献1.B.J.フォード著「シングルレンズ―単式顕微鏡の歴史」伊藤智夫訳1986)。そこでレーヴェンフックは自家製の金属板2枚の間にガラスの単球レンズを挟み、観察対象を針先にくっ付けてレンズを覗く彼独自の顕微鏡を作りました(写真1a)。これを眼の近くに寄せることで織物の糸や織具合を検査したのです。彼はこの顕微鏡で家の周りの水たまりや歯垢や排泄物から現代で言う「細菌」を見つけ、魚の尾ひれから「毛細血管」や「赤血球」を見つけました。さらに貝の「精子」を見つけ、卵との受精で貝の子が出来ることを見つけました。今ならノーベル賞をいくつも受賞できる大発見でした。このレーヴェンフックの顕微鏡の実物を展示しているオランダ・デルフトのボーアハ-ヴェ科学博物館では、このレーヴェンフック顕微鏡の実物大のレプリカが約4万円で売られています。このレプリカ顕微鏡は精巧に作られており、「細胞」を観ることが出来ます。

レーヴェンフックの顕微鏡レプリカを用いた細胞観察用顕微鏡の作成

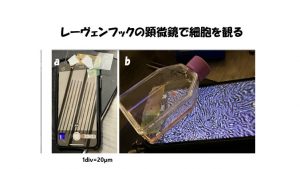

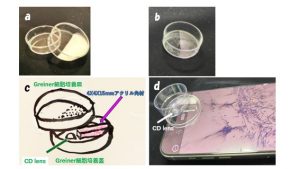

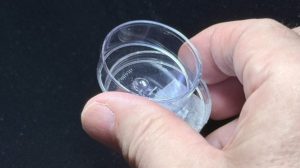

そのレーヴェンフックの顕微鏡のレプリカを購入し、培養筋細胞の染色標本を観ると確かに筋芽細胞を詳細に観ることが出来ました。そこで、このレプリカ顕微鏡のレンズ板を携帯電話(スマートフォンiPhone Pro16。シンプルカメラというアプリをダウンロード済み)の自撮りカメラに光軸を合わせながら両面テープで固定するとやはり「細胞」がみえました(写真2a)。このレーヴェンフック顕微鏡を安価に作って教育現場に送り込めば倒立位相差顕微鏡の代用になり、生徒たちに人気のスマートフォンを使って本物の「細胞」が観えれば、信じるしかなかった「細胞」の存在を自分の目DIY的にで確かめられます。きっと生物教育が一段と身近に感じるでしょう(写真3)。幸い、高価なレーヴェンフックのレプリカ顕微鏡の球状ガラスレンズの代わりにアクリル製CDレンズ(ジュラロン工業(株)製直径4.4㎜CDレンズJDF1040、定価200円(値引き後半額以下))が使えることが分かりました。CDレンズは小さく、光軸合わせが難しく、紛失しがちですので、レンズ枠に極く微量の接着剤をつけて培養皿の蓋内側に固定接着したレーヴェンフック型アタッチメントを作りました。用いたプラスチック培養皿はオーストリア製のGeiner-Bio-One, 627160 CELLSTAR 35X10mmがサイズ的に最適でした。

8月26日

簡単な細胞の分取と培養

孵卵12日目の鶏胚から胸筋を摘出し、組織細片をカルシウム、マグネシウムを含まないリン酸緩衝生理食塩水内で洗浄後、培養液(10%馬血清と4%embryo extract, ペニシリン50単位/ml、ストレプトマイシン50㎍/mlを含むライボヴィッツL-15培養液(富士フィルム))内でピペッティングして細胞を解離し細胞懸濁液を作りました。予め滅菌した1%ゲラチン溶液でコートした培養フラスコ内に培養液を12ml入れ、その上から細胞懸濁液をパスツールピペットで10滴滴下し、おだやかに攪拌後、その細胞を含む培養液1.5mlを分取し、35㎜培養皿に加えました。残りの細胞懸濁液を含む培養フラスコは乾式恒温器内で、1.5mlを含む35mm培養皿は乾燥を防ぐため100%湿度のプラスチック箱に入れて37℃の乾式恒温器内で培養を開始しました。鶏胚からの筋組織の摘出と筋細胞の解離方法や筋細胞の分化は、東京理科大学 理数教育研究センターHPに掲載されています『2024年度 理数教育研究センター活動報告書』をご参照ください。

8月28日

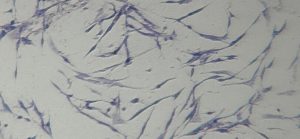

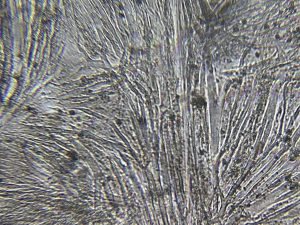

筋細胞分化について概説後、前述のアタッチメントをスマートフォンのセルフィ―カメラ直上に両面テープを用いて接着固定し、予め培養し、固定染色した培養筋細胞(培養5日目)および26日に講習会で培養した筋細胞(培養2日目)を観察/撮影を行いました。単核の筋芽細胞とお互いが先端接触した筋芽細胞および細胞融合した筋管細胞を観察しました。引き続き、26日に35mm培養皿内で培養した筋細胞を染色する目的で、PBSで2回洗浄後、80%エタノールで室温10分間、アルコール固定を行いました。その後、PBSで洗浄し、3倍希釈したギムザ染色液(富士フィルム)で10分間染色後、水道水流水中で穏やかに洗浄し、乾燥させました。染色した染色した細胞をスマホ・セルフィ―カメラで撮影後、終了式を行い、受講証を授与しました。培養中の筋細胞が生えている培養フラスコと使用したアタッチメントは各自が持ち帰り、自宅で細胞の観察を続けました。

おわりに

方法が複雑で、高価なCO2恒温器を使う細胞培養と倒立顕微鏡が必要で高校や大学の生物教育では生きた動物細胞を培養し、観察する機会はほとんど無く、細胞の存在は学習者が信じることを前提に学習を進めるしかありませんでした。 この「細胞培養講習会」を開いている間に、細胞の解離方法、細胞培養液、培養用フラスコを用い、さらに細胞観察用のアタッチメント(レーヴェンフック型マツダ式倒立顕微鏡)を作ることで、中学高校や大学教養課程でも容易に細胞生物学を導入できる下地が出来たと考えます。今後は生きた細胞を実際に観察することで、生物や生命現象に対する興味を持った学習者が増えることを期待したいと思います。

参考文献

- Matsuda and F. Okiharu (2024):Bringing cell biology into classroom: tips to culture and observe skeletal muscle cells in high school and college. In Vitor Cellular & Developmental Biology-Animal (2024) 60:740-747. https://rdcu.be/dHX4m

写真1:単レンズ顕微鏡で細胞を観る

a:アントニー・レーヴェンフック(1632-1723)の肖像

b:レーヴェンフックの顕微鏡

c:レーヴェンフックの顕微鏡を用いて染色した培養筋細胞を観る

d:レーヴェンフック型アタッチメント 培養皿蓋内面にCDレンズを接着

e:レーヴェンフック型アタッチメント を用いて染色した細胞を観る

写真2:レーヴェンフックの顕微鏡(レプリカ)で細胞を観る

a:レーヴェンフックのレンズ部を金属板ごとスマホのセルフィ―レンズ部に接着し、

対物マイクロメーターを観る(最小目盛:20µm)

b:aと同倍率で培養フラスコ内で生育する筋細胞を観る

写真3: 培養皿のゲラチンコート法とレーヴェンフック型スマホ顕微鏡アタッチメントおよび同アタッチメントを接着したスマホ顕微鏡による細胞の観察・撮影

a:滅菌した1%ゲラチン溶液(この場合は可視化するために白くしてある)を斜めにした培養皿に加え、そのまま1分間静置する

b:aでゲラチンコートした培養皿で筋細胞を2日間培養後、細胞をギムザ染色液で染めた培養皿の外観。ゲラチンコートされた部分に多くの細胞が生育していることが肉眼でも判別できる

c:レーヴェンフック型スマホ顕微鏡アタッチメントの模式図

d:アタッチメントをスマホに接着し、染色された培養細胞(コート境界部)を観る

写真4:レーヴェンフック型スマホ顕微鏡アタッチメントを接着したスマホ顕微鏡 LEDランプによる照明

写真5:講習会の様子

写真6:ニワトリ胚からの胸筋の摘出(上)と細胞の解離(下)をおこなっている様子

写真7:講習会参加者が自ら培養し染色した細胞をレーヴェンフック型スマホ顕微鏡アタッチメントを使って肉眼で観察しているところ。下図はアタッチメント(下)と培養皿の持ち方(上)を示す

写真8:ギムザ染色した培養2日目の筋細胞。培養細胞の写真は全て、レーヴェンフック型CDレンズアタッチメントを接着したスマートフォンによるもの

写真9:参加した生徒が培養を7日間続けたところ、筋芽細胞の融合により多数の筋管細胞が形成された。CDレンズをつけたアタッチメントを利用して自宅で撮影(写真提供:昭和女子大学附属昭和高等学校 井上りた)