2025年度第4回坊っちゃん講座「電池の歴史と東京理科大学(最古の乾電池から最新技術まで)~世界初の乾電池から最新バッテリーまで~」開催報告

6月21日(土)に2025年度第4回坊っちゃん講座をオンラインで開催し、110名近くの参加者がありました。

本講座は最先端の研究や応用研究において世界をリードしている研究者が研究の面白さを高校生、中学生および大学生に伝え、勉学意欲の向上と進路選択に資するために開講しています。

今回は、理学部第一部 応用化学科 駒場 慎一 教授に講演いただきました。

先生は、2019~2023年にかけて、Highly Cited Researchers*に選出された世界的な研究者です。初めの自己紹介で、中学時代にはいろいろなことを経験しましたが、中でもバスケットボール部での厳しい練習に耐えたことやあまり乗り気ではなかったが仕方なく立候補した生徒会長の経験などから、「苦手なことでも一生懸命やったことで、逆に自分ってこんなことに向いてるんだ、得意なんだ。意外と他の人よりも自分ってこういうのに向いてるんじゃないかということに気づいた。」と話されました。

*高被引用論文(トップ1%論文)を一定数以上発表している研究者

講演では最初に、1887年、東京物理学校(東京理科大学の前身)で学んだ屋井先蔵が、湿電池を石膏・デンプン糊で改良して世界初の乾電池を発明したこと、この乾電池が日清戦争の勝利(寒さに強い無線電源)に貢献したことのお話しがありました。なお、東京理科大学 近代科学資料館には、屋井乾電池が常設展示されています。

続いてリチウムイオン電池について、1980年、東京大学に所属していた水島公一先生が、リチウムイオン二次電池に適した正極材料の研究を行い、コバルト酸リチウムが優れた正極材料であることを世界で初めて発見しました(LiCoO2とLi金属を組み合わせた4ボルトの高電圧電池)。その後、1991年にソニーが実用化したリチウムイオン電池は、実用二次電池であり、最もエネルギー密度が高く、携帯電話、ノートパソコンなど、モバイル機器になくてはならない電池です。さらに、ハイブリッド車に加えて、電気自動車にとっては欠かせない電源としてリチウムイオン電池が必須となっています。

駒場研究室では、高容量・高安全なリチウムイオン電池の研究を行っており、正極(粉末)と負極(粉末)と電解質(連続相)をそれぞれ組み合わせて、応用できる物質を作ることに成功していますと話されました。

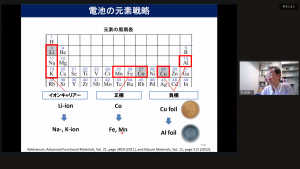

リチウムは希少資源であり地政学リスクもあることから、駒場研究室では、2009年、レアメタルであるリチウムをナトリウムで置き換えることに世界で初めて成功しました。それ以降、2010年からナトリウムイオン電池に関連する論文数が世界的に激増しています。

最近では、航続距離400kmの電動車用リチウム/ナトリウムイオン電池の混合パック、長寿命で発火しにくいナトリウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーとして活用されています。

さらには、カリウムイオン電池の研究にも取り組み、4ボルト級のカリウムイオン電池(リチウムイオン電池と同等)を発表しました。

最後にまとめとして、➀蓄電池の応用範囲が益々拡大していること ➁応用化学が生み出す新物質が、次世代電池の開発の鍵を握っていること ➂30年後も視野に、新しい電池反応系への基礎研究が大切であること ➃学生達と最先端研究を楽しみ、グローバル社会で活躍する理系人材の育成をすること 以上4つを述べられ講演を締めくくられました。

講演後、参加者から届いた多くの質問に駒場先生が1つ1つ丁寧に回答してくださいました。

参加者からは、「とても興味深く、説明もわかりやすく、中学生から高校生にもわかる内容で本当に良かったです。最後の質疑応答でも詳しくお答えいただき、大変感謝しております。」「電池の最新の研究を聞ける良い機会になりました。特にナトリウムイオン電池の特性を見ることで、どのような研究が行われているのかを知ることができ、進化の歴史と共に、今後どのように進化するかを聞くことができました。」「(自身が)化学専門の教員であるため、電池ネタは特に興味深く、かつ先生のお話もとてもわかりやすく感動しました。改めて授業のためにも新しい知識をどんどん吸収しようと思いました。」などの感想が寄せられました。

講演の様子