高校生と高校理科教員のための細胞培養講習会(冬期) 開催報告

2024年12月23日(月)・25日(水)の両日、神楽坂キャンパスにて、理数教育研究センター主催「高校生と高校理科教員のための細胞培養講習会」(講師: 松田良一 東京理科大学 客員教授(元教授)、東京大学 名誉教授と 坂下丈太 東京学館浦安高校 非常勤講師、東京理科大学 理学研究科 科学教育専攻 博士後期課程2年)を実施しました。受講者は23名(高校生16名、高校理科教員6名、その他1名)でした。

はじめに:細胞を実際に見た高校生はほとんどいないでしょう。細胞は生物体の基本単位であると教科書や教員に説明され、生徒たちはそれを信じるしかありません。 生徒たちにも生きている細胞を見せたい。しかし、細胞を培養するには高校にはない高価で特別な機器(CO2インキュベーターと倒立位相差顕微鏡)が必要で、高校の理科教員には手が届きません。そこで私たちは、高校での細胞培養と観察を実現するため、高校実習室にある乾式恒温器を用いて細胞を培養し、生徒にとって身近なスマートフォンを用いて細胞を安価に観察・撮影できる方法を考案しました。これからの高校の生物教育には、細胞に関する実習の導入が望ましいと思います。

材料と方法:細胞の採取:まず、孵卵12日目のニワトリ胚を滅菌したハサミとピンセットで解剖し、その胸筋を摘出し、組織片を細切し、パスツールピペットを用いて吸入吐出を繰り返してピペッティングすることで細胞を分離しました。さらにそれを培養液内に懸濁し、培養用フラスコ内で培養しました。培養液はL-15(富士フィルム)に最終濃度10%ウマ血清、4%胚抽出液、50単位/mLストレプトマイシン、50㎍/mLペニシリンを添加したものを使用しました。

スマホ顕微鏡の作成:細胞の観察には、故障して使わなくなったDVDプレイヤー用のCDレーザヘッドから取り出したプラスチックレンズをスマホのセルフィ―レンズの真上に置き、レンズの枠を両面テープで貼り付けて固定したものを使用しました。他にもレンズはジュラロン工業株式会社(大阪府交野市郡津2-51-8)から購入したものも利用可能でした。埼玉県立越谷北高校の石井遥さんはこの講習会中にレンズを35㎜培養プラスチック皿の蓋中央に置き、培養フラスコをその上に置くことで、単個細胞を観察できる方法(以後、「石井法」と呼ぶ)を編み出しました。この方法はレンズ上に培養フラスコを手で掲げなくても焦点を合わせられるので、細胞の観察をさらに容易にすることができました。

培養の開始:第一日目(12月23日):参加者たちは孵卵12日目のニワトリ胚を解剖し、胸筋から細胞を解離させました。上記培養液でおよそ1000倍程度に希釈し、ゼラチンコートした培養フラスコに入れて38℃乾式孵卵器内にて培養しました。

スマホ顕微鏡を用いた細胞の観察:第二日目(12月25日):受講者全員にCDレンズを配布し、スマホ顕微鏡を作りました。スマホには予め「シンプルカメラ」というアプリをダウンロードしました。培養中の細胞をこのスマホ顕微鏡を用いて観察し、撮影しました。

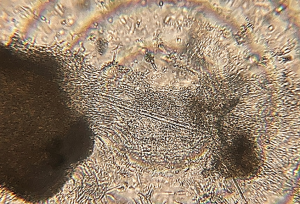

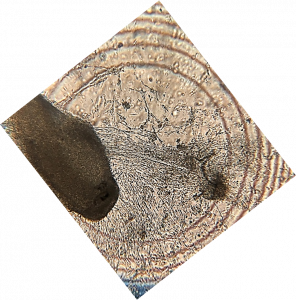

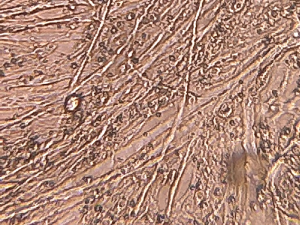

結果:講習会終了後、参加者は細胞が生えている培養フラスコとCDレンズを持ち帰りました。培養した筋細胞は運搬の振動に耐えて培養フラスコに接着し続けましたので、生徒たちは自宅や学校でさらに観察を続けました。以下の写真A、Bは慶応義塾高校の関口周助さんが撮影したものです。写真Aは培養3日目。二つの細胞塊の間に発達した筋管細胞が認められます。写真Bは培養4日目のものです。ゲラチンコートした領域に多くの細胞が生育し、筋管細胞も良く形成されています。写真Cは培養10日目の細胞集団の様子(「石井法」にて松田撮影)です。生徒たちは冬休み中にこの細胞塊の観察を続けました。写真A,Bの画面上半分はゲラチンコートされていない領域です。ゲラチンは細胞外基質の一種コラーゲンの加水分解物で、写真A,Bからゲラチンは細胞の付着を促進することが確認されました。写真Cには対角線方向に走る太く発達した筋管細胞が認められました。

考察:スマートフォンにCDレンズを付けるだけで、単細胞レベルで動物の細胞を見るとが可能になりました。細胞はL-15培養液で培養フラスコに密閉して3週間以上にわたり培養が可能でした。細胞の観察はどこでも可能となり、DIY(Do it yourself)で細胞生物学を学習することが可能となりました。これまで生命の基本単位である細胞は教科書で説明と写真があるのみで、その存在を信じるしかありませんでしたが、今回の簡易的培養法とスマホ顕微鏡の導入により、細胞がようやく、DIYで観察可能になった教育的意義は大きいと思われます。

写真A

写真B

写真C

参考文献

Ryoichi Matsuda and Fumiko Okiharu(2024). Bringing cell biology into classroom: tips to culture and observe skeletal muscle cells in high school and college. in Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal (2024) 60:740–747. https://rdcu.be/dHX4m

アンケートの一部抜粋:

・知らないことをたくさん学べてとても有意義で楽しい時間でした。将来、やりたいことが明確になり、良い機会でした。ありがとうございました。

・現在使われている培養技術だけでなく歴史についての説明も受けられたため、大変勉強になった。この経験を大学でも活かしていきたい。

・技術もさることながら、引き込まれる話術に鳥肌が立ちました。理科大の先生方はお話し上手です。是非また参加させてください。

・進路を考えるヒントを得るだけでなく同じ趣味や考え方を持つ仲間と繋がることが出来るとても良い経験になった。また自分とは違う考え方を持つ人々と関わる事でとても刺激を受け、今後も仲間達と楽しく生物に関わって行けたらと思った。

細胞培養講習会の様子➀

細胞培養講習会の様子②

細胞培養講習会の様子➂

細胞培養講習会の様子④